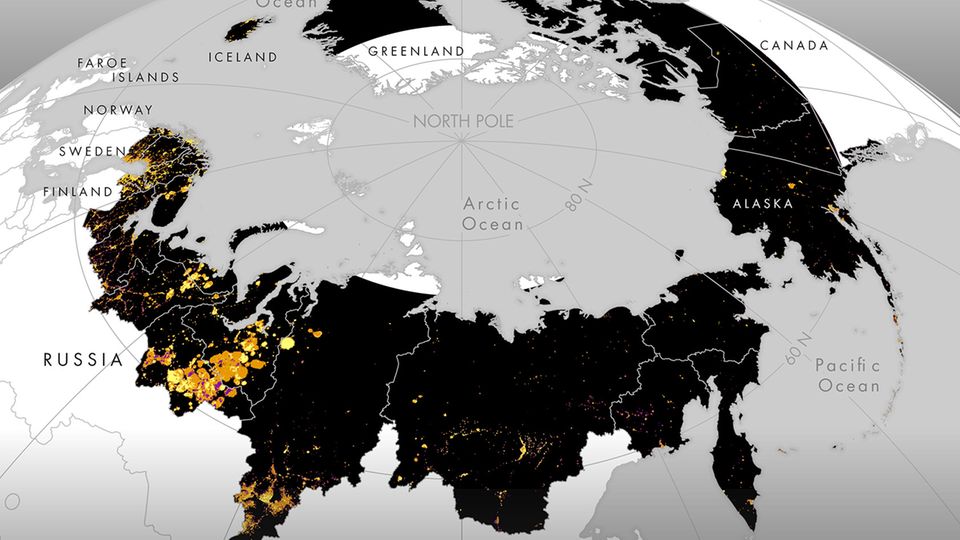

Die beiden Pole der Erde gelten als weitgehend unberührt. Doch das ändert sich gerade. Denn das Eis zieht sich mit dem Fortschreiten der Klimaerwärmung zurück, bislang vereiste Meeresregionen werden zu Seewegen, und Bodenschätze wecken Begehrlichkeiten. Nun hat ein internationales Forschungsteam der Universität Zürich, der NASA und der University of Wisconsin-Madison erstmals untersucht, wie sich menschliche Aktivitäten in der Arktis in den vergangenen Jahren entwickelt haben. Grundlage dafür waren Satellitenaufnahmen von künstlichem Licht in der Nacht.

Das Ergebnis der im Fachmagazin "PNAS" veröffentlichten Studie: Mehr als 800.000 Quadratkilometer sind von Lichtverschmutzung betroffen. Und damit etwas mehr als fünf Prozent der gesamten analysierten Fläche. Mit einem klaren Trend: Die jährliche Zunahme der Aktivitäten zwischen 1992 und 2013 beträgt demnach 4,8 Prozent. Die Schwerpunkte dieser Entwicklung sind den Forschenden zufolge die europäische Arktis und die Öl- und Gasfördergebiete in Russland ebenso wie in Alaska. Während die kanadische Arktis nachts immer noch fast vollständig in Dunkel gehüllt ist, war in den Hotspots der menschlichen Aktivität bis zu einem Drittel der Fläche betroffen.

Dabei ist der Bau von Wohnhäusern und der dazugehörigen Infrastruktur nicht das Hauptproblem: "Wir fanden heraus, dass im Durchschnitt nur 15 Prozent der beleuchteten Fläche in der Arktis menschlichen Siedlungen entsprachen", sagt der Erstautor der Studie, Cengiz Akandil von der Universität Zürich in einer Presseerklärung. Das bedeute, dass der größte Teil des künstlichen Lichts auf industrielle Aktivitäten zurückzuführen sei. "Und diese Hauptquelle der Lichtverschmutzung nimmt jedes Jahr flächenmäßig und in der Intensität zu", sagt Akandil.

Menschliche Aktivitäten stören extrem empfindliche Ökosysteme

Für das Forschungsteam ist das ein Anlass zur Sorge. Denn die arktischen Ökosysteme gelten als besonders störungsanfällig. Schon das "wiederholte Trampeln" von Menschen, erst recht die Reifen und Ketten von Tundrafahrzeugen, könnten langfristige Auswirkungen auf die empfindliche Permafrostlandschaft haben, erklärt Akandil.

Neben den offensichtlichen Umweltrisiken durch die Erdöl- und Erdgasförderung hat Kunstlicht negative Auswirkungen auf die Fauna und Flora der Arktis. So verringert künstliches Licht in der Nacht die Fähigkeit arktischer Rentiere, ihre Augen an das Blau der Winterdämmerung anzupassen, heißt es in der Studie. Kunstlicht verzögere zudem das Aufbrechen der Blattknospen – ein Problem für hochangepasste Pflanzen in der ohnehin sehr kurzen arktischen Wachstumsphase. Darüber hinaus sorgen sich die Forschenden, dass menschliche Aktivitäten zur Verbreitung invasiver Arten beitragen könnten.

Menschliche Aktivitäten könnten Arktis schwerer treffen als der Klimawandel

Die Arktis ist mit einem Temperaturanstieg von bislang drei Grad seit 1979 weit stärker vom Klimawandel betroffen als andere Regionen der Welt. Doch in den kommenden Jahrzehnten könnten, so die Forschenden, die direkten Auswirkungen menschlicher Aktivitäten die des Klimawandels sogar noch übertreffen. Bei einer anhaltend rasanten Entwicklung könnten bis zur Mitte des Jahrhunderts "50 bis 80 Prozent der Arktis ein kritisches Niveau menschenverursachter Störungen erreichen", heißt es in der Presseerklärung.

Die gute Nachricht: Die nun veröffentlichten Informationen könnten "indigenen Völkern, Regierungen und Interessenvertretern helfen, ihre Entscheidungen mit den Zielen für die nachhaltige Entwicklung in der Arktis in Einklang zu bringen", wie die Leiterin der Forschungsteams, Gabriela Schaepman-Strub von der Universität Zürich, hofft.