GEO.de: In Regenwaldgebieten kommt es immer wieder zu Bränden. Was ist das Besondere an der jetzigen Lage im Pantanal?

Lydia Möcklinghoff: Die Brände selbst sind keine neue Situation. Das Abbrennen von verholztem Buschwerk und trockenem Gras ist eine Jahrhunderte alte Tradition der Pantaneiros. In der Regel sind das aber kleinflächige und schnelle Brände. Die Wildtiere sind an diese Art des Feuers relativ gut angepasst. Im Klimawandel ändert sich das nun: Dadurch, dass die Temperaturen steigen, erhöht sich auch die Gefahr, dass Brände außer Kontrolle geraten. Für das Pantanal gibt es Prognosen, dass es bis zum Ende des Jahrhunderts bis zu sieben Grad wärmer und bis zu 30 Prozent trockener werden könnte.

Hinzu kommt: Im Norden des Pantanals haben viele Pantaneiros ihre Farmen aufgegeben, weil sie nicht mehr wirtschaftlich sind. Viele davon wurden in Schutzgebiete umgewandelt oder für den Tourismus erschlossen. Das ist eigentlich positiv. Aber wenn man Feuer verhindert, wie in Schutzgebieten, dann sammelt sich vertrocknetes Pflanzenmaterial an. Und das wird dann zu einer tickenden Zeitbombe.

Das heißt, zur Eindämmung der Brände sind Brandrodungen notwendig?

Die traditionelle Rinderzucht ist ein wichtiger Schutz für das Pantanal. Wenn man das Brennen richtig macht, also nicht in der Trockenzeit und nur auf kleinen, kontrollierten Flächen, stellt das Feuer keine Bedrohung für die Natur dar. Im Gegenteil: Das Pantanal ist an die Brände gut angepasst und erholt sich in der Regel schnell. Aber mit steigenden Gefahr, dass Brände außer Kontrolle geraten, müssen die Pantaneiros ihr uralte Tradition möglicherweise ändern.

Im Zusammenhang mit den Bränden und Rodungen wird die brasilianische Regierung oft kritisiert ...

Die Regierung ist ein riesiges Problem, vor allem die Rhetorik von Präsident Bolsonaro. Er legitimiert die Abholzung und hat Einsparungen bei den Umweltbehörden durchgesetzt, die die Kontrollen durchführen. Die Abholzung in Brasilien konnte innerhalb von zwölf Jahren um 70 Prozent reduziert werden – etwa durch Satellitenüberwachung, und indem die Umweltbehörden gestärkt wurden. Seit Bolsonaro an die Macht kam, steigt die illegale Abholzungsrate wieder extrem.

Das Besondere am Pantanal ist sein Artenreichtum. Was macht das Feuer für Wildtiere so gefährlich?

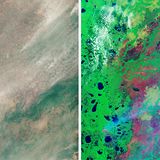

Für die Wildtiere ist besonders schlimm, dass das Feuer durch die zunehmende Trockenheit immer mehr auf die Primärwälder überspringt. Das Pantanal ist eine sehr abwechslungsreiche Landschaft, ein Mix aus offenen Flächen und Wäldern. Und die Primärwälder sind wichtige Rückzugsgebiete für Wildtiere.

Was bedeutet das für Ihr Forschungsgebiet, den Ameisenbären?

Auch die Ameisenbären ziehen sich bei Gefahr in den Primärwald zurück. Wenn der nun auch anfängt zu brennen, hat der Ameisenbär ein Riesenproblem. Hinzu kommt, dass Ameisenbären einen sehr geringen Stoffwechsel haben. Sie können zwar schnell rennen, aber nur auf kurze Distanz.

Und es gibt neben dem Straßenverkehr und dem Verlust von Lebensraum noch eine weitere Bedrohung: Ameisenbären reagieren sehr empfindlich auf Temperatur- und Klimaänderungen. Wenn es zu heiß wird, sind sie kaum aktiv. Der Klimawandel facht also nicht nur Waldbrände an, sondern ist auch für Spezies wie den Ameisenbären ein entscheidender Stressfaktor. Und dafür sind nicht nur die Pantaneiros verantwortlich – sondern wir alle.

Lydia Möcklinghoff ist Teil des Moderatoren-Duos von GEO. Der Podcast. Am 22. Oktober 2020 startet die zweite Staffel auf Audible.