Der Arktische Ozean rund um den Nordpol war in den vergangenen 150.000 Jahren wahrscheinlich zweimal ganz mit Süßwasser gefüllt. Das schließen deutsche Wissenschaftler aus der Analyse von zehn Bohrkernen aus Meeressedimenten des Gebiets. Ein niedrigerer Meeresspiegel als heute und mehr als 900 Meter dickes Schelfeis könnten das Polarmeer zeitweilig von Pazifik und Atlantik abgeschnitten haben, folgern Walter Geibert und seine Kollegen vom Alfred-Wegener-Institut (AWI) in Bremerhaven in der Zeitschrift «Nature».

«Wir sehen hier, dass es auch in der jüngeren Erdgeschichte entscheidende Kipppunkte des Erdsystems rund um die Arktis gab», wird Geibert in einer AWI-Mitteilung zitiert. Mit Erkenntnissen zur Vergangenheit des Arktischen Ozeans könne man möglicherweise auch mehr über die Risiken des menschengemachten Klimawandels erfahren.

Die Hinweise auf Süßwasser liefern jene Abschnitte der Sedimentbohrkerne, die auf ein Alter von 62.000 bis 70.000 Jahren sowie von 131.000 bis 150.000 Jahren datiert wurden. Dort sind die Werte für das Isotop Thorium-230, das in Salzwasser durch den Zerfall von Uran entsteht, extrem niedrig oder fehlen ganz.

«Die einzig plausible Erklärung dafür ist unseres Wissens nach, dass der Arktische Ozean zweimal in seiner jüngeren Geschichte nur mit Süßwasser gefüllt war – in flüssiger und in gefrorener Form», sagt Ko-Autorin Jutta Wollenburg. Der Zusammenhang zwischen der Menge an Thorium-230 und dem Salzgehalt eines früheren Meeres ist schon länger bekannt.

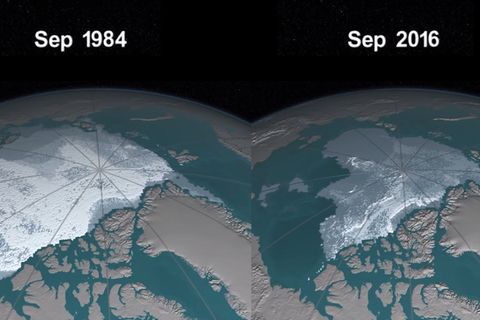

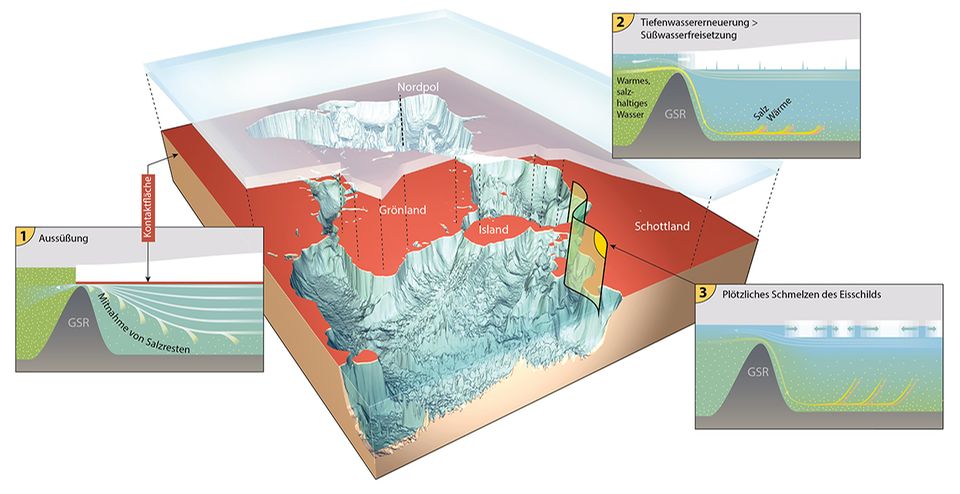

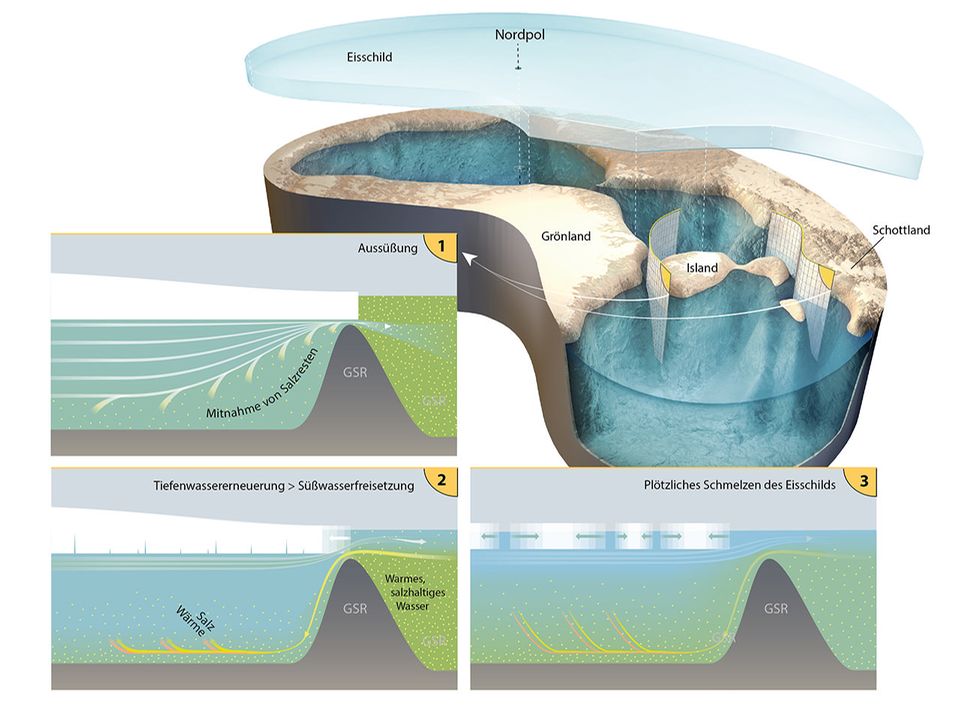

Den Forschern zufolge lag während der damaligen Eiszeiten der weltweite Meeresspiegel wegen der großen Mengen Wasser, die im Eis gebunden waren, um bis zu 130 Meter niedriger als heute. So lag etwa die Beringstraße zwischen Asien und Amerika trocken, die den Arktischen mit dem Pazifischen Ozean verbindet, ebenso wie die heutigen Wasserwege zwischen den Inseln im Norden Kanadas, die mit dem Atlantik verbunden sind.

Die einzige Verbindung zu den Weltmeeren war demnach das Seegebiet zwischen Grönland und Norwegen, in dem jedoch ein Unterseegebirge aufragt, der Grönland-Schottland-Rücken. Darauf könnte bis zu 940 Meter dickes Schelfeis gelegen haben, das das Eindringen von Salzwasser aus dem Atlantik verhinderte.

Der Arktische Ozean selbst wurde demnach vermutlich durch Gletscher und Flüsse mit jährlich 1200 Kubikkilometer Süßwasser gespeist, wie die Forscher kalkulieren. Das sei noch eine konservative Berechnung, denn allein der Amazonas trage jedes Jahr 6500 Kubikkilometer Süßwasser in den Atlantik.

Die Vorstellung, dass erhebliche Wassermengen nicht nur in Gletschereis auf dem Land, sondern auch im Schelfeis auf dem Arktischen Ozean gespeichert waren, könnte einige Klimaphänomene der Vergangenheit erklären, deren Ursache bislang unklar ist. «Überreste alter Korallenriffe beispielsweise deuten darauf hin, dass der Meeresspiegel in bestimmten Kaltzeiten höher lag als Daten aus antarktischen Eisbohrkernen und den Kalkschalen fossiler Meeresorganismen annehmen lassen», erläutert Geibert.

«Die innovative Nutzung von Thorium-230 durch Geibert und Kollegen könnte zu einer Neubewertung dessen führen, was im Arktischen Ozean möglich ist und wie dramatisch sich diese Region verändern kann», schreibt die Paläoozeanografin Sharon Hoffmann aus Wilmington (US-Staat North Carolina) in einem «Nature»-Kommentar. Sie weist jedoch darauf hin, dass Sedimentbohrkerne aus dem Arktischen Ozean schwer zu datieren sind, weil sie kaum Mikrofossilien enthalten.

Stefan Parsch, dpa