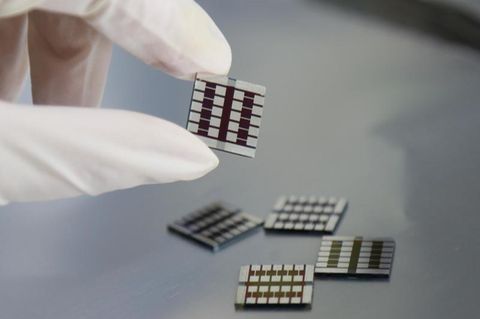

Ein bisschen sehen sie aus wie Raumfahrzeuge auf einem fernen Planeten. Aber so fremd die blitzblanken, containerartigen Kuben mit den abgerundeten Alu-Profilen auch in der staubigen Umgebung von Wellblech- oder Lehmhütten wirken mögen: Sie kommen in friedlicher Absicht. "Solarkioske" nennt Andreas Spieß sie. Nach dem Willen ihres Erfinders sollen sie nicht nur Licht in das Dunkel der afrikanischen Weiten bringen. Sondern auch mehr Beschäftigung, Gesundheit, Kommunikation, Unterhaltung. Solar-Buden als Brückenköpfe des zivilisatorischen und technischen Fortschritts, Mini-Motoren der wirtschaftlichen Entwicklung.

Die Idee ist ebenso simpel wie einleuchtend: Ein Solarkiosk besteht im Wesentlichen aus einer leichten, aber stabilen und zerlegbaren Hülle, einem Solardach und einer Batterie. Alle Teile lassen sich zur Not auch mit einem Esel in die entlegensten Gegenden des Kontinents transportieren. Die Solarzellen versorgen den Kiosk und eine Batterie mit Strom - elektrische Energie, die nun dort zur Verfügung steht, wo es vorher keine gab. Und das ist in ziemlich vielen ländlichen Gegenden Afrikas der Fall. "800 Millionen Menschen", sagt Spieß, "sind allein in Afrika ohne Strom." Das soll sich durch die Solarkioske ändern.

Tagesreise für eine Handyladung

Für Europäer kaum vorstellbar, bringen die Solarstrombuden einen bislang unbekannten Komfort in manche Dörfer. Mussten die Menschen bislang oft eine Tagesreise in die nächste Stadt unternehmen, um ihr Handy für umgerechnet bis zu 50 Cent aufzuladen, genügen jetzt der Gang zum Solarkiosk und ein Bruchteil der Gebühr. In Kühlschränken lassen sich empfindliche Medikamente aufbewahren. Drucker und Kopierer - wichtige Utensilien einer modernen Verwaltung - stehen nun zur Verfügung. Und Fernseher. "Fußball zu gucken ist in Afrika sehr beliebt", erzählt Spieß. Darüber hinaus ist der Solarkiosk auch ein bisschen Tante-Emma-Laden. Kaugummi und Seife bekommen die Dörfler hier ebenso wie ausgewählte Solarprodukte aus Markenproduktion. Zum Beispiel Solarlampen. Zwölf Stunden dauert die Nacht in Äquatornähe. Solarlampen ermöglichen vielen Menschen erstmals, in der langen Dunkelheit ohne den giftigen Dunst von Kerosinlampen zu lesen.

Verkauft wird das alles von einem Operator, der als Franchise-Unternehmer auftritt. Denn die meisten Menschen in den Regionen ohne Netzanschluss verfügen nicht über genügend Geld, um sich selbst einen Solarkiosk zu kaufen. "Den Großteil der Einnahmen", sagt Spieß, "behält der Operator für sich. Davon kann er leben." Der Rest fließt zurück an die Solarkiosk GmbH. "Alle Kioske laufen, ohne dass wir weiter Geld reinstecken müssen", sagt Spieß. Das Geschäftsmodell lockt zahlreiche Bewerber an, auch wenn die sich einem rigiden Auswahlverfahren stellen müssen. "Überall, wo wir einen Kiosk stehen haben, wollen sofort zehn weitere Leute auch einen Kiosk haben", so Spieß. Neben dem nötigen technischen Know-how rüstet die Solarkiosk GmbH den Operator in Workshops auch mit wirtschaftlichen Grundkenntnissen aus. Und neben dem Operator schafft ein Solarkiosk Arbeit für bis zu vier weitere Menschen.

Solartechnik für Afrika

Auf die Idee mit den Solarbuden kam der Berliner Anwalt nicht von ungefähr: 2008 gründete er die Solarfirma Solar23, die mittlerweile in 25 Ländern Afrikas tätig ist. 2011 traf er in Addis Abeba die Architekten des Büros Graft, entwickelte die Grundform des Solarkiosks – und gründete die Solarkiosk GmbH. Mittlerweile stehen zwölf Kioske, in Kenia und in Äthiopien. Drei weitere sind in Botswana geplant. Fertig ist das Design aber noch lange nicht. "Wir entwickeln jetzt einen Kiosk, der komplett aus Lehm gebaut ist. Das ist Teil unserer Philosophie: So viel wie möglich mit lokalen Baustoffen und Fertigungsmethoden zu bauen, um möglichst viel Wertschöpfung im Land zu erzeugen", sagt Spieß.

Für seine Idee wurde er in diesem Jahr mit dem Unternehmerpreis der wirtschaftsnahen Carl Duisberg Gesellschaft (CDG) ausgezeichnet. Mit der Auszeichnung prämiert die CDG Unternehmen, "deren Engagement in Entwicklungs- und Schwellenländern über das unternehmerische Ziel hinaus den Menschen vor Ort zugutekommt". Das Preisgeld will Spieß in den Aufbau weiterer Solarkioske stecken. Kürzlich nominierte die Siemens Stiftung die Solarkiosk GmbH für den Empowering People Award.

Business statt Entwicklungshilfe

"In zehn, fünfzehn Jahren", sagt Spieß, "will ich Tausende Kioske in den zehn wichtigsten afrikanischen Ländern haben - aber auch in den zehn wichtigsten Ländern Asiens." Um das Geschäft kümmern sollen sich dann andere. Menschen, die aus den Ländern stammen, in denen die Kioske stehen. 180 Tage im Jahr im Flieger - das sei ihm einfach zu viel.

Solarkioske sind keine Entwicklungshilfe. "Distributionshubs" nennt Spieß sie, Vertriebs-Drehscheiben für erneuerbare Energien und Lösungen. Er verschweigt nicht, dass es ihm auch darum geht, neue Märkte für Solartechnik zu erschließen. Hilfe leisten, das Leben besser machen und schwarze Zahlen schreiben - für Andreas Spieß ist das kein Widerspruch. "In der Entwicklungshilfe wurde großartige Arbeit geleistet. Aber jetzt liegt es an der Privatwirtschaft, diese Fackel weiterzutragen." Glaubt man Spieß, stehen die Chancen dafür gut. "In Namibia habe ich mal einem Banker einen halbstündigen Vortrag gehalten", erzählt er. "Darauf antwortete der, 'Sie hätten mir das auch in einem Satz sagen können. Ich komme aus so einem Dorf und weiß: Das wird funktionieren'."

Die Homepage der Solarkiosk GmbH