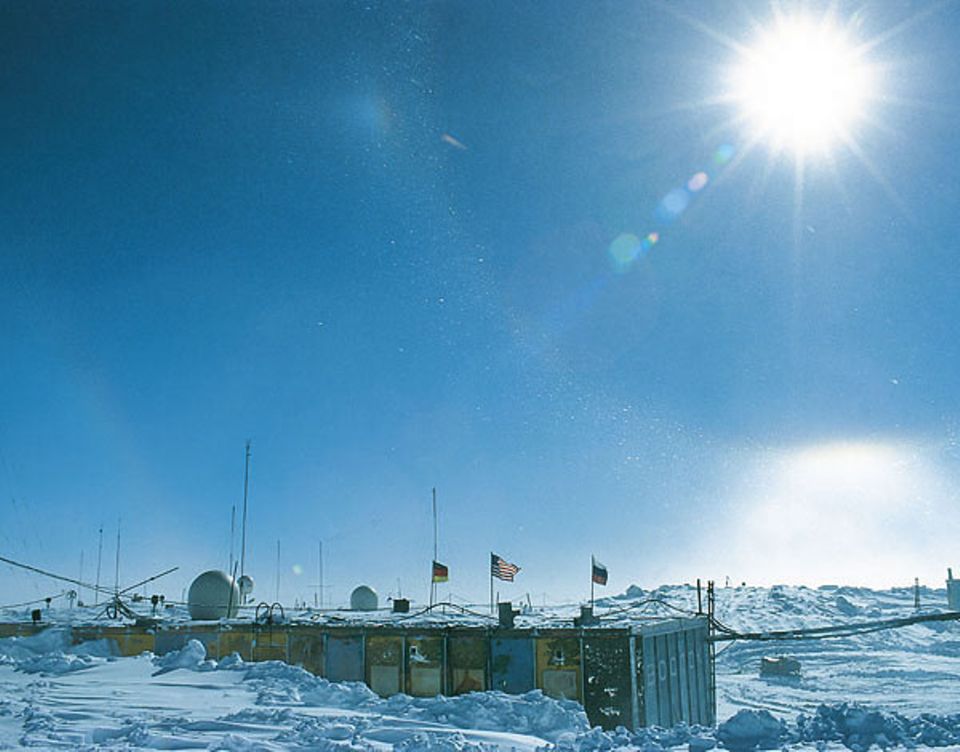

POSITION 66°33' SÜD, 93°01' OST. Die russische Station Mirny liegt fast genau auf dem südlichen Wendekreis an der Küste der Ost-Antarktis. Nach sechswöchiger Fahrt von Kapstadt sind wir Mitte Mai auf dem Eisbrecher "Akademik Fedorov" angekommen, um das bisherige Überwinterungsteam abzulösen. Mit 48 Mann stellen wir nun etwa fünf Prozent der Bevölkerung des Eiskontinents, der weit größer ist als Europa - in der dunklen Saison leben nur rund 1000 Menschen in der Antarktis, auf ein paar Dutzend Forschungsstationen verteilt.

Autowerkstatt am Ende der Welt

Die Kulisse erinnert nicht an das gletscherblaue Antarktis-Bildband-Panorama voller Pinguine, eher an eine eingeschneite Autowerkstatt mit angeschlossenem Schrottplatz. Fast alles in Mirny dreht sich um die Vorbereitung des jährlichen Versorgungskonvois zur Station Wostok. Diese Station existiert seit 1957. Die Amerikaner hatten damals den geographischen Südpol mit ihrer Station "Amundsen-Scott" für sich reklamiert. Ziel des sowjetischen Vorstoßes war der Geomagnetische Südpol. Er ist weiter von der Küste entfernt, liegt mit 3510 Meter über Meeresniveau rund 700 Meter höher als der geographische Südpol und hält mit minus 89,2 Grad Celsius den Kälterekord der Erde - der unwirtlichste und einsamste Arbeitsplatz, den man sich denken kann.

Ohne Öl geht nichts

Die Grundlage dafür, den Betrieb aufrechtzuerhalten, ist die Energieversorgung. Ohne Dieselöl gibt es im ewigen Eis kein Wasser, keine Wärme, kein Licht, keine Mobilität, kein Essen, keine Forschung. "Arktisdiesel", der auch bei minus 50 Grad Celsius noch brauchbar ist, in der benötigten Menge per Flugzeug nach Wostok zu schaffen, wäre sehr gefährlich und zu teuer. Deshalb quälen sich Jahr für Jahr Kettenfahrzeuge mit Tankschlitten 1410 Kilometer über eine ungebahnte Schneepiste quer durch den Kontinent - eine der heikelsten und härtesten regelmäßigen Operationen im Eis.

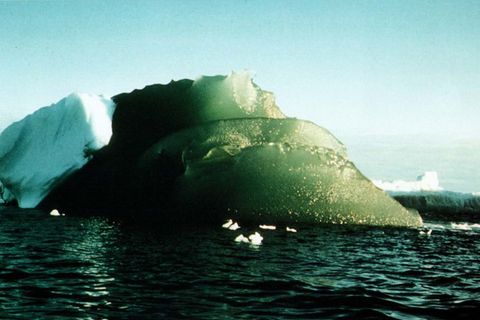

Die Geheimnisse des Wostok-Sees Die Fahrt hat mich gereizt, seit ich das erste Mal von dem Projekt gehört habe - und das Ziel ist die Reise wert. Von Wostok aus wird eines der größten Geheimnisse der Geowissenschaften erforscht. Rund 3750 Meter unter der Station verbirgt sich der riesige Wostok-See, eine zwischen Felsgrund und Gletschereis eingeschlossene Wasserblase. Und eine Zeitkapsel - Wissenschaftler vermuten, dass der See seit mindestens zehn Millionen Jahren vom Kontakt zur Erdoberfläche abgeschnitten ist. Ein Glücksfall für Naturwissenschaftler: Mikrobiologen hoffen, im See uralte Lebensformen zu entdecken. Geophysiker spekulieren über tektonische Brüche im Felsuntergrund und einen möglichen Zusammenhang mit dem Auseinanderbrechen des Urkontinents Gondwana. Die NASA verspricht sich langfristig Erkenntnisse für Weltraumprojekte - auch auf dem Jupitermond Europa ist Wasser unter Eis eingekapselt.

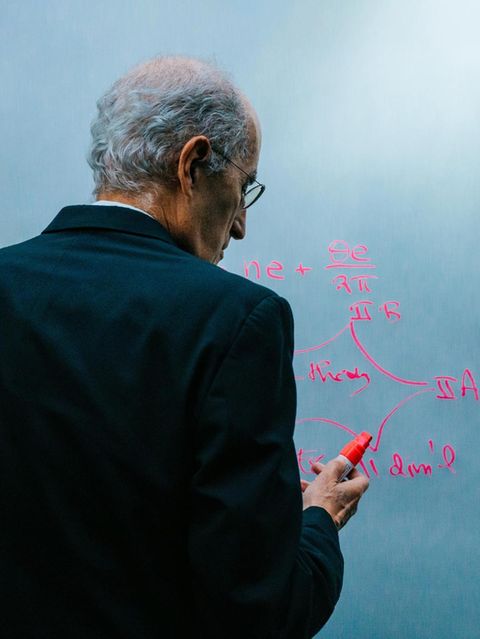

Zwischen 1989 und 1998 erbohrten die Techniker in Wostok einen 3623 Meter tiefen und zehn Zentimeter dicken Eiskern aus dem Gletscher. 120 Meter über der See-Oberfläche stoppten sie, um sicherzustellen, dass über das Bohrloch keine Mikroben oder Schadstoffe ins Wasser transportiert werden können. Seither ruhen die Bohrer, und die Forscher nähern sich dem See indirekt. Geophysiker kartieren den Verlauf der Uferlinie mit Eisradar; andere messen mithilfe von Sprengungen im Eis seismische Profile, um die Gestalt des Wasserkörpers und des Felsuntergrundes für ein dreidimensionales Seemodell zu erkunden.

Optimismus tut Not

Sie alle verlassen sich auf den alljährlichen Energienachschub aus Mirny. Optimisten! Dass der Konvoi in dieser Saison starten kann, würde jeder Westler, der sich in und außerhalb der Werkstatt umsieht, mit einigem Recht bezweifeln. Die Ansammlung von Fahrzeugschrott hier soll bis Oktober in zehn fahrtüchtige Schlepper zurückzuverwandeln sein? Nein, non, no, nie und nimmer, aussichtslos. Die eine Hälfte der Kettenfahrzeuge hat beim vorigen Konvoi Totalschaden an Motor oder Getriebe erlitten. Die andere Hälfte, selbst kurz vor dem Zusammenbruch, hat sie bis Mirny zurückgeschleppt. Wie im Jahr davor und davor und davor ...

Improvisation zählt

"Normalno", alles in Ordnung, beruhigen die russischen Kollegen sich wie mich. Es mag nicht mehr fassweise Kaviar im ewigen Eis geben wie früher, als die Antarktisforschung zu den Renommierprojekten der UdSSR gehörte wie die Raumfahrt und die Polarfahrer beneidet und privilegiert waren. Heute erhält der Stationsleiter das "Top-Gehalt" von 660 Dollar, die anderen müssen sich mit 200 bis 300 Dollar im Monat begnügen. Aber ein russisches Talent hat im Postkommunismus überlebt: die Gabe, sich mit Improvisation, Hartnäckigkeit und dem Mut der Verzweiflung aus kritischen Situationen herauszuwinden.

Schaumstoffumwickelte Klobürsten

Diese Haltung ist es, durch die eine Antarktisfahrt mit Russen stärker an die Epoche von Amundsen, Scott und Shackleton erinnert als Aufenthalte in perfekt ausgerüsteten Stationen mit Hotelstandard, wie der US-Basis McMurdo oder der deutschen Neumayer-Station. Und so entdecke ich den Charme trister Tapeten, blätternder Farbe und kaum isolierter, mit Klingeldraht angeschlossener Lichtschalter. Ich lerne zu übersehen, dass die Toiletten winzige, spärlich belüftete Zellen mit defekter Keramik und Spülung sind, wo als Klobürsten schaumstoffumwickelte Holzstäbe Marke Eigenbau bereitstehen. Und ich gewöhne mich zögerlich an Mahlzeiten, die von knappen Mitteln und noch weniger Fantasie zeugen. Brot mit Speck und rohen Knoblauchscheiben gilt als Vitaminkost; Gemüse, abgesehen von Kohl- und Möhrenschnipseln, fehlt.

Eisiger Wind

Polarforscher haben seit jeher nur an zweiter Stelle über die antarktischen Temperaturen geklagt; die erste Klage galt und gilt dem Wind. Ein Sturm macht aus minus 32 Grad gefühlte minus 70 Grad. Und in Mirny stürmt es häufig. Es stürmt heftig. Es stürmt eigentlich immer. Unsere Meteorologen melden 20 oder 25 Meter pro Sekunde, Windstärke zehn und elf, und die Böen bringen mehr als kalte Luft. Neuschnee, fein wie Puderzucker, fällt in der Antarktis zwar so wenig, dass sie einer Wüste gleicht. Doch der Wind wirbelt die immensen Mengen kleinster Schnee- und Eiskristalle permanent auf und lagert sie um. Wie Sand schmirgeln sie das Gesicht, stechen wie Nadeln in die Augen.

Ein Polarlicht flammt auf

Eine der schönsten Nächte ist die Mittwinternacht am 21. Juni. Über mir schwingen die sanften Schleier des Polarlichts, so zart, als könne ein Windhauch sie zerstören. Das Band kreuzt die Milchstraße mit ihren Abermillionen Lichtpunkten und zieht sich über den Nachthimmel. Manchmal flammen einzelne Windungen plötzlich viel heller auf. Energieschübe aus dem Weltraum - die Erde wird mit buntem Licht beworfen. Im Hellen wirkt die Umgebung von Mirny trist, fast beklemmend. Das liegt an dem Gebiet, das beschönigend "Marena", Moräne, genannt wird: bis zum Horizont Fahrzeugwracks, Tausende leere Fässer, kaputte Motoren. Sogar Flugzeugwracks und ein Schrott-Helikopter liegen dort, teilweise von Eis bedeckt. Dazwischen immer wieder Lachen von erstarrtem Öl und Treibstoff.

Umweltschutz? Fehlanzeige!

Weniger als zwei Kilometer weiter brüten Adeliepinguine. Nach dem Umweltschutzprotokoll zum Antarktisvertrag muss aller Abfall ins Heimatland zurückgebracht werden. Und das "Arktis und Antarktis Institut" in St. Petersburg, das die russische Polarforschung koordiniert, hat offizielle Order erlassen, das Protokoll einzuhalten. Aber es existieren nicht einmal Transportmittel für Altöl und Abfälle. Hausmüll kokelt in alten Fässern, Küchenmüll und Fäkalien müssen die Traktoristen in die Nähe der Gletscherkante kippen.

Die Lage in der Station spitzt sich zu

Ökologische Probleme zu ignorieren fällt im Stationsalltag leicht, denn es gibt dringendere Aufgaben. Weil im Vorjahr Tankschlitten auf der Strecke blieben, ist die Lage in Wostok kritisch. Unser Konvoi soll inzwischen nicht wie sonst Mitte November, sondern einen Monat früher starten. Doch die Reparaturen ziehen sich hin. Drei Wochen lang arbeitet ein halbes Dutzend Mechaniker an Fahrzeug Nummer drei.

"Treibstoff ist Mitte Dezember aufgebraucht!", funkt Wolodja Sazikow, der Überwinterungsleiter aus Wostok, Mitte September. Die 13 Männer in der Station seien in ein einziges Gebäude zusammengerückt, die Heizungen auf 15 Grad in Wohnräumen und 5 Grad in Arbeitsräumen gedrosselt. In der Dieselelektrostation justierten die Techniker die Motoreinstellungen der Stromaggregate immer wieder nach, um jeden möglichen Liter Treibstoff zu sparen.

Der Aufbruch Das Wetter am 29. Oktober ist perfekt. Sonnenschein, minus 18 Grad, wenig Wind. Die Vorwärmer der zehn Kettenfahrzeuge dröhnen schon am frühen Morgen. Die Schlitten zum Anhängen stehen drei Kilometer von der Station entfernt am Anfang der Konvoitrasse bereit. Mit zwei bis drei Einweisern platzieren die Fahrer ihre Vierzigtonner zentimetergenau vor die Deichseln. Zur Verabschiedung der 16 Pochodniki, der Konvoifahrer, gibt es russischen Champagner.

Reise ins Antarktis-Innere

Wenn eine Charkowtschanka anfährt und mit 530 PS am Schlitten reißt, knallt es, als würden Chassis oder Schlitten auseinander brechen. Durch Sastrugifelder, Flächen von hart gefrorenen Schneezungen, rumpeln die Schleppfahrzeuge und Schlitten mit höllischem Motorenlärm und ohrenbetäubendem Kettenrattern. Dass selbst fünf Monate Recycling mit Raffinesse und Herzblut aus Museumsmobilen keine Neuwagen macht, lernen wir schnell. Gleich nach dem Start beginnt die Pannenrallye: Zuerst bricht ein Schäkel an einer Anhängerkupplung, dann ein ganzer Deichselkopf. An der einen Stelle reparieren die Fahrer noch, da meldet ein anderer über Funk schon das nächste Malheur. In der ersten Woche schaffen wir gerade mal 189 Kilometer.

Zurückgelassene Treibstoff-Vorräte

Bei Kilometer 200 steht der Treibstoff, der den Winter in Wostok komfortabler gemacht hätte. Fünf volle Tankschlitten hat der Vorjahrskonvoi zurückgelassen! Drei von ihnen buddeln wir aus, den Inhalt der anderen pumpen wir um - und sind knapp vor dem nächsten Sturm fertig, der uns zwei Tage lang festhält. Wowa, unser Koch, bereitet zweimal täglich warme Mahlzeiten. Das meiste hat er in Mirny vorgekocht und zu Blöcken frieren lassen. Nun sammelt er von den Fahrzeugdächern täglich die Klötze für den Speiseplan des nächsten Tages zusammen. Gegessen wird in einem eigenen Küchenbalok.

Schuften in 3350 Meter Höhe

Noch vor Erreichen der aufgegebenen und weitgehend in Schnee und Eis versunkenen Station Komsomolskaja bei Kilometer 859 am 10. Dezember fallen zwei weitere Fahrzeuge aus. Der Cheftechniker flüchtet sich in einen einwöchigen Alkoholrausch. Wir merken, dass wir anfangen zu stinken. Unsere Kleidung, mit Ölschmier, Ruß und Dreck durchtränkt, klebt am Körper, und trotz Kälte schwitzt man immer wieder. Zusätzlich macht uns die dünne Luft zu schaffen. Sie enthält hier auf 3350 Meter Höhe, aufgrund der extremen Kälte, so wenig Sauerstoff wie in unseren Breiten auf 5000 Metern. Bei Wind haben wir das Gefühl, dass die Luft eher aus den Lungen herausgesogen wird, als dass man zu Atem kommt.

Dem Ziel entgegen - mit acht km/h

Von Wolodja aus Wostok empfangen wir einen neuen Notruf. Der Dieselvorrat ist fast aufgebraucht, reicht vielleicht bis kurz vor Weihnachten. In der Station kann nicht noch mehr gespart werden.

Wir teilen den Konvoi in zwei Gruppen. Sieben Mann fahren mit den drei schnelleren Fahrzeugen voraus; ich bin dabei. Die Trasse verläuft im letzten Abschnitt mehr oder weniger eben. Wir schaffen bis zu acht Kilometer pro Stunde und fahren in Schichten; Standzeiten gibt es nur noch zum Essen und für Fahrzeugkontrollen. Richtig Nacht wird es schon länger nicht mehr; die Sonne bleibt durchgehend über dem Horizont. Nach 47 Tagen, am 14. Dezember nachmittags, passieren wir die 1000-Kilometer-Marke.

Ein Unglück

Alle sind aufs Äußerste erschöpft. In den Kabinen ist es kalt. Der extreme Kalorienverbrauch ist mit zwei, drei Mahlzeiten in 24 Stunden nicht auszugleichen. Bei der kleinsten Gelegenheit fallen einem die Augen zu. Und dann, am 17. Dezember, nickt Wiktor Babikow plötzlich am Lenker ein. Sein Fahrzeug gerät in Schräglage; beim ersten Bergungsversuch kippt es mitsamt Auflieger und Tank ganz auf die Seite. Sechs bis sieben Kubikmeter Treibstoff laufen aus und versickern; der Wodka immerhin wird gerettet. Und der zweite Bergungsversuch gelingt.

Am Ziel

Am Mittag des 20. Dezember, nach 53 Tagen Fahrt, erreichen wir endlich Wostok. Wolodja Sazikow, der Stationsleiter, empfängt uns draußen. Ohne Begrüßungswodka, wie sonst üblich - er hat nur Augen für unsere Tankschlitten. In der Dieselelektrostation ist nur noch ein winziger Treibstoffrest. Noch vor Weihnachten wäre die Station eingefroren. Die Mechaniker von Wostok pumpen sofort um; ihre Anspannung ist zu groß, um Freude zeigen zu können. Und auch wir sind viel zu erschöpft. Jeder Schritt in der dünnen Luft strengt an. Wir schlurfen zum nächsten Gebäude und wollen nur schlafen.

Ein Teilerfolg wider Erwarten

Vier Tage später treffen die Konvoinachzügler ein. Das Ergebnis unseres siebenwöchigen Kraftakts: Von rund 350 Tonnen Treibstoff erreichen 100 Tonnen Wostok. Der Rest ist verbraucht oder wird für die Rückfahrt benötigt. Für einen sorgenfreien Winter wären 130 Tonnen erforderlich. Trotzdem löst sich der Druck langsam, und wir feiern gemeinsam Weihnachten mit einer Delikatesse: Alexander und Boris haben auf dem Meereis von Mirny Eisfische geangelt und für diesen Moment aufbewahrt. Einen unbestreitbaren Vorteil hat der Aufenthalt am Kältepol: Die Furcht, dass Vorräte auftauen und verderben könnten, ist unbegründet.