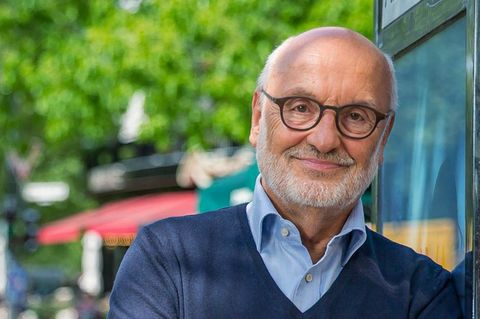

Es ist ein tollkühnes, lebensgefährliches Wagnis. Und doch tun es manche Menschen: Sie lassen sich von einem Ballon Zehntausende Meter in die Höhe tragen, völlig allein schweben sie in die Atmosphäre. Dort, wo die Erdoberfläche nur noch als Mosaik aus farbigen Flecken zu erkennen ist, lösen sie sich von dem Gefährt - und stürzen in freiem Fall zur Erde.

In kurzer Zeit erreichen sie Schallgeschwindigkeit, rasen schneller als ein Verkehrsflugzeug hinab. Erst nach einigen Minuten, wenige Kilometer über dem Boden, öffnet sich ein Fallschirm, der den Sturz bremst und die scheinbar Lebensmüden sicher zur Erde trägt.

"Stratosphärenspringer" nennt man die Wagemutigen. Den Höhenrekord erzielte der Amerikaner Alan Eustace im Oktober 2014, als er aus 41 420 Metern in die Tiefe sprang - und der Welt bewies, dass der bloße Glaube an den Erfolg jede Angst überwinden kann.

Denn die Gefahr, dass ein solcher Sprung tödlich endet, ist groß: Eine undichte Stelle im Spezialanzug, ein Fehler am Fallschirm - und der Springer erstickt, erfriert oder zerschellt. Aber Stratosphärenspringer wie Eustace sind bereit, das Scheitern in Kauf zu nehmen. Zu sehr lockt sie der mögliche Gewinn: ein Hochgefühl, ein Nervenkitzel, der sie spüren lässt, dass sie lebendig sind.

Psychologen nennen Menschen, die sich auf der Suche nach solchen Empfindungen mitunter großen Gefahren aussetzen, "Sensation Seekers". Sie erscheinen anderen als übermütige Draufgänger, fraglos lässt sie ihr schier unstillbarer Durst nach Abenteuern weit mehr aufs Spiel setzen, als es gemeinhin üblich ist.

Doch auch jene, die ein Leben fern solcher Extreme führen, gehen sehr unterschiedlich mit Risiken um. Manche sehen vor allem die Gefahr, scheuen rasch zurück, warten ab oder vermeiden jede Unsicherheit. Andere lassen sich eher von der Aussicht leiten, dass sich alles zum Guten wenden könnte: dass letztlich ein Erfolg gelingt, der bedeutender ist als der mögliche Verlust.

Soll man sich beruflich selbstständig machen? Wann ist der richtige Zeitpunkt, eine Familie zu gründen? Sollen wir Aktien kaufen? Oder doch einen Bausparvertrag abschließen? Zu unserem Freund ins Auto steigen, obwohl der schon drei Bier getrunken hat?

Bei all diesen Fragen, letztlich bei jeder Handlung, hängt unsere Entscheidung davon ab, wie groß unsere Bereitschaft ist, ein Risiko einzugehen.

Mathematisch ausgedrückt ist Risiko schlicht das Produkt aus der Größe eines Schadens und der Wahrscheinlichkeit seines Eintretens, hilfreich etwa für Ingenieure, um die Sicherheit einer Gebäudekonstruktion zu berechnen. Das Problem ist, verlässliche Werte für Ausmaß und Wahrscheinlichkeit möglicher Schäden zu bestimmen. Selbst Spezialisten, die über langjährige Statistiken und komplexes mathematisches Rüstzeug verfügen, werden bei der Risikobewertung oft vor unlösbare Aufgaben gestellt. Wie also kann es dem Einzelnen, mit seinem vergleichsweise begrenzten Schatz an Informationen und Erfahrungen, überhaupt gelingen, die Gefahren und Chancen abzuwägen, denen er in seinem Leben begegnet?

Sicher ist, dass jeder Mensch genau dies tut, unzählige Male an jedem Tag - obwohl die Risiken, die mit seinen Handlungen verbunden sind, für ihn eigentlich unkalkulierbar sind.

Die Frage, welche Prozesse dabei ablaufen und warum Menschen so unterschiedlich mit Risiko umgehen, beschäftigt Psychologen seit Jahrzehnten. Viele Studien sprechen inzwischen dafür, dass man die Risikobereitschaft einer Person nicht einfach auf einer Skala einordnen kann - und dass dieser Wert dann alle Entscheidungen im Leben bestimmt.

Es gibt zwar durchaus Persönlichkeitsmerkmale, die mit einer Tendenz zu niedriger oder hoher Risikobereitschaft verbunden sind. Doch erst aus dem Zusammenspiel vieler Faktoren ergibt sich, ob wir zu Wagnissen neigen oder eher vorsichtig agieren.

Dennoch sind es vor allem vier Charaktermerkmale, die prägen, wie sehr jemand bereit ist, ein Risiko einzugehen: Optimismus, Stimulationssuche, Impulsivität und geringe Gewissenhaftigkeit.

I. Optimismus

Wissenschaftler bringen es kurz und knapp auf den Punkt: Optimisten gehen größere Risiken ein als Pessimisten. Denn sie richten ihre Aufmerksamkeit vor allem auf den erwarteten Gewinn und weniger auf die möglichen Verluste. Sie sind zudem davon überzeugt, dass sie ihren Erfolg selbst in der Hand haben, und tun viel dafür, um ihn herbeizuführen.

Pessimisten dagegen gehen eher davon aus, keinen Einfluss zu haben - und drohen so gewissermaßen zum Spielball des Geschehens zu werden. Mitunter hat das fatale Folgen: Denn wer Risiken meidet, vergibt die Möglichkeit, seine Situation zu verändern, negative Umstände und Gefühle verhärten sich.

II. Stimulationssuche

Sensation Seeker wie der Stratosphärenspringer Alan Eustace suchen die Gefahr, um besonders starke Reize wahrzunehmen. Dies löst bei ihnen zwar auch Angst aus, aber ebenso intensive positive Empfindungen, die ihnen sonst verschlossen blieben.

Solche Menschen schätzen abenteuerliche Reisen, Extremsportarten, wilde Partys, womöglich auch Drogen. Sie brauchen Abwechslung und Aufregung, um ein Maß an Erregung zu erreichen, das andere Menschen bereits bei weitaus geringeren Reizen spüren.

Ein wichtiges Element ihrer Suche nach besonderer Intensität ist bei manchen die Überwindung der Angst. Forscher sprechen in dem Zusammenhang vom "Thrill", einer Gefühlslage zwischen Hoffen und Bangen, Gelingen und Misslingen.

Wer Stimulation im Risiko sucht, tut dies aber nicht in allen Lebensbereichen gleichermaßen. Häufig streben die Betreffenden vor allem in der Freizeit nach Nervenkitzel; und sie achten dabei auch nicht allzu sehr auf ihre Gesundheit - sie trinken schon mal zu viel Alkohol oder fahren ohne Helm Motorrad. Wenn es dagegen um Entscheidungen im Umgang mit Geld oder um Risiken im Beruf geht, können sie durchaus konservativ sein.

Nur ein kleiner Teil der Menschen zählt zu diesem Typus der ausgesprochenen Risikosucher. Auf der anderen Seite des Spektrums stehen die Sensiblen, die nur sehr schwache Reize benötigen, um emotional stark zu reagieren. Diese Gruppe geht aufregenden Erlebnissen sogar gezielt aus dem Weg. Die meisten Menschen sind zwischen diesen Extremen einzuordnen. Sie suchen gelegentlich moderate Stimulation durch neue Erfahrungen, wissen aber Routine und Sicherheit zu schätzen.

III. Impulsivität

Einen Hang zum Risiko haben auch jene Menschen, die oft impulsiv handeln. Bei ihnen hat die sofortige Belohnung Vorrang gegenüber möglichen negativen Folgen in der Zukunft.

Um sich in der Gegenwart ein Glücksgefühl zu verschaffen, wagen sie Riskantes, das sie manchmal später bereuen - sie geben vielleicht übermäßig viel Geld aus, ohne über die Konsequenzen nachzudenken, oder fahren Auto, obwohl sie zu viel getrunken haben.

Diese Form der Risikofreude hat aber nicht nur negative Folgen. Sie kann auch zu selbstlosen Taten führen, die oft heldenhaft wirken: Sie lässt manche auf Gleise springen, um einen Fremden vor dem nahenden Zug zu retten, lässt am Strand einen Spaziergänger ins Wasser eilen, um einem Ertrinkenden zu helfen.

Denn solche Menschen, die ihr Leben für andere aufs Spiel setzen, handeln meist aus einem spontanen Impuls heraus - nicht aus der bewussten Abwägung aller möglichen Konsequenzen.

IV. Geringe Gewissenhaftigkeit

Umgekehrt neigen auch jene Menschen, deren Gewissenhaftigkeit nicht besonders stark ausgeprägt ist, zu erhöhter Risikofreude. Sie entwickeln oft eine "Get-rich-quick"-Mentalität: Wer wie sie nicht langfristig für ein Ziel arbeiten möchte, nicht Zeit und Energie in planvolle Arbeit investieren will, ist eher bereit, ein Risiko auf sich zu nehmen, um das gleiche Ergebnis mit geringerem Aufwand zu erreichen.

Solche Menschen halten es oft nicht für nötig, sich sorgfältig auf eine Prüfung vorzubereiten. Stattdessen versuchen sie beispielsweise zu betrügen - und stellen sich anschließend der Gefahr, entdeckt zu werden.

Optimismus, Stimulationssuche, Impulsivität und geringe Gewissenhaftigkeit: Vor allem diese Charaktereigenschaften können also dazu beitragen, dass sich ein Mensch besonders risikofreudig verhält. Ob wir uns in Gefahren werfen oder eher verzagt sind, ist aber nicht allein eine Frage der Persönlichkeit - sondern auch des Geschlechts: So neigen Männer in fast allen Lebensbereichen deutlich stärker zu riskanten Entscheidungen als Frauen.

Und es ist eine Frage des Alters: Die Risikobereitschaft sowohl von Männern als auch Frauen nimmt mit der Anzahl der Lebensjahre allmählich ab, wie diverse Studien belegen.

Zu einem besonders starken Rückgang kommt es an der Schwelle zum Erwachsensein. Früher nahmen Forscher an, dass riskantes Verhalten in der Jugend schlicht auf eine falsche oder fehlende Wahrnehmung der Gefahr zurückzuführen sei. Heranwachsende, so hieß es, könnten nicht angemessen abschätzen, ob ihnen Schaden droht, sie hielten sich gar für unverwundbar.

Inzwischen haben aber viele Untersuchungen gezeigt, dass diese Annahme falsch ist. Wenn es um rationale Entscheidungen geht, etwa bei der nüchternen Abwägung einer Gewinnchance, sind Jugendliche und junge Erwachsene im Prinzip nicht risikobereiter als Ältere.

Nur wenn sie von ihren Gefühlen überwältigt werden, gehen Heranwachsende eher Risiken ein. So sind zwar jene Strukturen im Gehirn, die das erhoffte Ergebnis einer riskanten Entscheidung mit positiven Gefühlen verknüpfen, bereits voll ausgebildet - nicht aber andere, die es ermöglichen, emotionale Impulse auch mal im Zaum zu halten; die reifen erst in höherem Alter heran.

Die Aussicht auf eine Belohnung - etwa die Anerkennung durch die eigenen Freunde, die peer group - kann in manchen Situationen sämtliche Argumente des Verstandes überdecken, selbst wenn die bewusst wahrgenommen werden. In solchen Momenten entscheiden sich Jugendliche dann bisweilen bewusst für die Gefahr.