Hier oben auf dem Hügel saß der General also im Jahr 1904, den Blick nach Südosten auf die weite Omaheke-Wüste gerichtet, dorthin, wo seine Feinde, die Herero, geflohen waren. Im Schatten eines Baumes diktierte er jene Sätze, die Zigtausende Menschen das Leben kosten sollten: "Ich, der große General der Deutschen Soldaten, sende diesen Brief an das Volk der Herero", formulierte Generalleutnant Lothar von Trotha: "Die Herero sind nicht mehr Deutsche Untertanen. Sie haben gemordet und gestohlen, haben verwundeten Soldaten Ohren und Nasen und andere Körperteile abgeschnitten und wollen jetzt aus Feigheit nicht mehr kämpfen."

Seinen "Brief" schloss der Kommandeur der deutschen "Schutztruppe" im äußersten Südwesten Afrikas mit dem Satz: "Jeder Herero, mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh, wird erschossen, ich nehme keine Weiber und keine Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volk zurück und lasse auf sie schießen."

Ebson Kandjii steigt oft auf den Hügel. Der Dorfälteste von Otjinene pflegt zu diesem Anlass seine "traditionelle" Kleidung anzulegen: eine Uniform, die auf verblüffende Weise der Ausstattung der Peiniger seiner Vorfahren gleicht. Dazu ein lederner Gürtel, eine Kordel und das Schulterstück, das ihn als Offizier ausweist. Auch seine Begleiter sind in Uniform, während die in weite rote Röcke gehüllten Frauen aufwendig geschwungene Tuchgebinde auf den Köpfen tragen; die mit Pappkarton gestärkten Seiten sollen an die Hörner eines Rinds erinnern.

Auf der Anhöhe zünden Dorfchef Kandjii und seine Begleiter das "heilige Feuer" an, um mit ihren Vorfahren Kontakt aufzunehmen. Dann befragen sie die Geister der Ahnen: Wen soll die Tochter heiraten? Oder sie werden um den Segen für ein neues Auto gebeten.

Vor allem aber wird auf dem Hügel über die Vergangenheit gesprochen – und das Leid, das die Kolonialherren über das Volk der Herero gebracht haben. "Sie wollten uns ausradieren", sagt Ebson Kandjii.

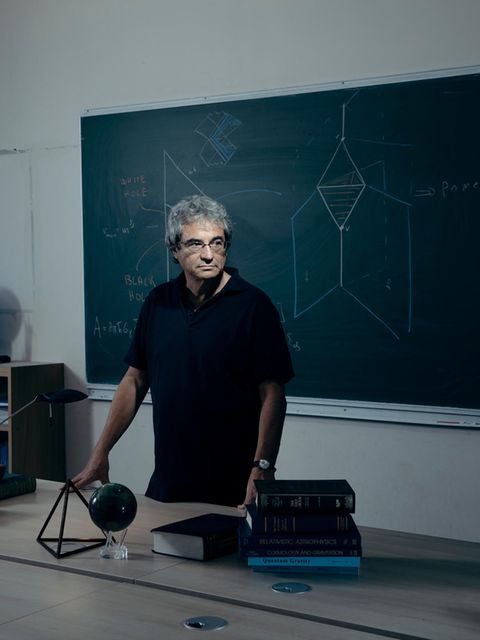

Vom Waterberg ins Sandfeld: Nach der Schlacht blieb den Herero nur die Flucht in die Wüste. Dort wartete der Tod

120 Jahre sind inzwischen über das trockene Land gestrichen – aus Deutsch-Südwestafrika wurde im Jahr 1920 ein südafrikanisches Protektorat und schließlich, vor 27 Jahren, die unabhängige Republik Namibia.

Immer wieder wechselten in dem Land, in dem heute 2,5 Millionen Einwohner leben, die Flaggen, die Staatsformen und die Ideologien – am Schmerz der Herero änderte sich nichts. Er hat sich wie Säure ins Gedächtnis des Hirtenvolks geätzt.

170 Kilometer nordwestlich des Hügels fand am 11. August 1904 die Entscheidungsschlacht statt, zwischen sehr verschiedenen Gegnern. Die Herero hatten sich erst 30 Jahre zuvor von der Herrschaft der Orlam befreit, eines Volks, das aus der Kapregion nach Südwestafrika eingewandert war. 1897 hatte die Rinderpest die Herden der Herero dezimiert, ihre Lebensgrundlage zerstört und die soziale Struktur erschüttert, die eng mit dem Besitz von Rindern verknüpft war. In ihrer Not mussten sie sich bei deutschen Farmern verdingen, die Stück für Stück das Land einnahmen. So lernten immer mehr Herero ein Kolonialsystem kennen, das unverhohlen als Rassenstaat gedacht war: oben die Deutschen, unten rechtlos die Afrikaner.

Der Aufstand der Herero im Januar 1904 traf den deutschen Gouverneur Theodor Leutwein unvorbereitet, er lebte in der Illusion, ausreichend viele "Häuptlinge" auf seine Seite gezogen zu haben. Die Stärke der "stumpfen und phlegmatischen Herero" überraschte die deutschen Truppen, nie hätten sie es für möglich gehalten, dass bei ihnen ein "so hohes Maß kriegischer Tüchtigkeit und zäher Willenskraft" ausgelöst würde.

Nach einer Reihe von Gefechten wollte Lothar von Trotha die Herero in eine Entscheidungsschlacht zwingen. Südlich des Waterbergs lagerten die Herero-Verbände. Die Deutschen versuchten, das Lager im unübersichtlichen und dichten Buschland einzukreisen. Doch den Herero gelang es, der Umzingelung durch die Schutztruppe am Fuß des schroffen Waterberg-Massivs zu entrinnen. Mehr als 6000 Herero-Krieger flohen mit ihren Familien und Rindern in die Omaheke-Wüste, verfolgt von Soldaten, die den Treck immer tiefer in das trieben, was unter den Deutschen das "Sandfeld" hieß.

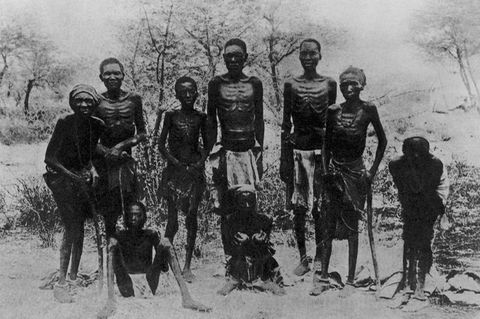

Um ihre Rückkehr zu verhindern, vergifteten die Soldaten die Wasserlöcher in der Wüste, berichtet Ebson Kandjii. Diese Tat gab dem Hügel seinen Namen: Osombozo-Windimbe – "Wasserquelle der tödlichen Wunden". "Sie setzten schreckliches Gift ein", fährt der Dorfchef fort: "Menschen und Tiere schwollen an, bis sie regelrecht platzten." Noch heute kann man in der Omaheke auf Menschenknochen stoßen. Die meisten Herero starben nicht im Kampf, sondern verdursteten.

Monatelang machte zudem die Schutztruppe Jagd auf Herero: Soldaten erschossen Männer, Frauen und Kinder, hängten sie an Bäumen auf, sperrten sie in Konzentrationslager. Viele starben beim Eisenbahnbau und fielen Krankheiten wie Skorbut oder Typhus zum Opfer. Der Stabsarzt Hugo Bofinger experimentierte mit erkrankten Internierten: Er spritzte ihnen Arsen, Opium oder Zitronensaft, angeblich, um sie zu heilen.

Nach Schätzungen, die wie fast alles im Zusammenhang mit den damaligen Vorgängen umstritten sind, fanden damals bis zu 60 000 Menschen den Tod – beinahe drei Viertel des Herero-Volks.

In den darauffolgenden Jahren erlitten rund 10 000 Angehörige des Nama-Volks dasselbe Schicksal: Auch sie hatten sich dem Landhunger der deutschen Siedler in einem Aufstand widersetzt.

Der erste Völkermord des vergangenen Jahrhunderts, sagen Historiker. Ein Verbrechen, für das Deutschland zur Rechenschaft gezogen werden muss, sagen Nama und Herero heute.

Die Bundesregierung möchte keine Reparationen zahlen. Sie baut Entsalzungsanlagen

Lange konnten die Hinterbliebenen nicht daran denken, die Gräueltaten anzuprangern: unter der Herrschaft Südafrikas ein aussichtsloses Unterfangen. Erst nach der Unabhängigkeit Namibias 1990 wurden die ersten Forderungen nach Aufarbeitung der Geschichte und nach Entschädigungszahlungen laut, 2001 verklagten mehrere Herero-Organisationen die Bundesrepublik wegen "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" vor einem amerikanischen Gericht. Eine Besonderheit des US-Rechts macht solche Klagen möglich, aber sie sind nicht sonderlich aussichtsreich. Zwei Jahre später zogen die Herero die Klage zurück.

Die Bundesregierung verwies auf die Entwicklungshilfe, die besonders großzügig an Namibia geflossen sei, und die Regierung in Windhuk zeigte sich an dem Thema nicht interessiert: Sie wird von Angehörigen des Ovambo-Volks dominiert, die den Herero und Nama distanziert, zuweilen feindlich gegenüberstehen. Mit über einer Million Angehörigen sind die Ovambo heute die größte Bevölkerungsgruppe Namibias.

Aber doch änderte sich die Tonlage. Bei einer Gedenkveranstaltung zum hundertsten Jahrestag der Schlacht am Waterberg im August 2004 bat die damalige Entwicklungshilfeministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul um Entschuldigung für die Gräueltaten, die "man heute als Völkermord bezeichnen würde". Das Thema Entschädigungszahlungen allerdings vermied auch sie.

Mehr als zehn Jahre später, im Jahr 2016, erkannte Deutschland die Vernichtung der Herero schließlich offiziell als Völkermord an. Die Bundesregierung sah sich dazu nach einer Resolution des Bundestags zum türkischen Völkermord an den Armeniern gezwungen. Im Mai 2021 einigten sich die Regierungen von Deutschland und Namibia auf ein "Versöhnungsabkommen", das die Verbrechen der deutschen Kolonialmacht als Völkermord anerkennt und Namibia Entwicklungshilfegelder in Höhe von 1,1 Milliarden Euro zuspricht. Doch nicht alle sind mit diesem Abkommen einverstanden.

Die Bundesregierung vertritt die juristisch weithin geteilte Auffassung, dass Reparationen keine Rechtsgrundlage besitzen. Zumindest nicht individuelle Zahlungen an Nachfahren der Opfer. Sie bietet stattdessen Hilfe für Namibia an, Meerwasserentsalzungsanlagen etwa. Vielen Herero aber erscheint das wie eine erneute Demütigung: Nicht ihr gepeinigtes Volk, sondern der Staat Namibia erhält die geforderte Wiedergutmachung.

Die Hälfte des Landes gehört weißen Farmern. Jetzt fordern die Herero ihre Weiden zurück

Ripeua Kaangundue interessiert diese Debatte nicht. "Fest steht, dass uns der Krieg zu Bettlern gemacht hat", sagt das Oberhaupt der Herero in dem am Fuß des Waterbergs gelegenen Städtchen Okakarara, und fragt: "Die Deutschen brachten auf ihren Schiffen weder Land noch Kühe mit – wie aber kommt es, dass sie beides im Überfluss hatten und noch heute haben?"

Im Januar 2023 wurde bekannt, dass Nachfahren der Herero sowie weitere Kläger vor dem höchsten Gericht Namibias Klage gegen das "Versöhnungsabkommen" mit Deutschland eingereicht haben. Manche von ihnen fordern die Rückgabe von Land. In Namibia gibt es rund 4000 weiße Farmer, denen nahezu 50 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche gehören. Unterdessen lebt die überwiegende Mehrzahl der gut 170 000 Herero in überweideten Reservaten.

"Seit dem Krieg betrachten wir Weiße als Räuber, Mörder und Vergewaltiger", sagt Kaangundue und kann seinen Zorn nicht verbergen. Manche Geschichte endet nie.