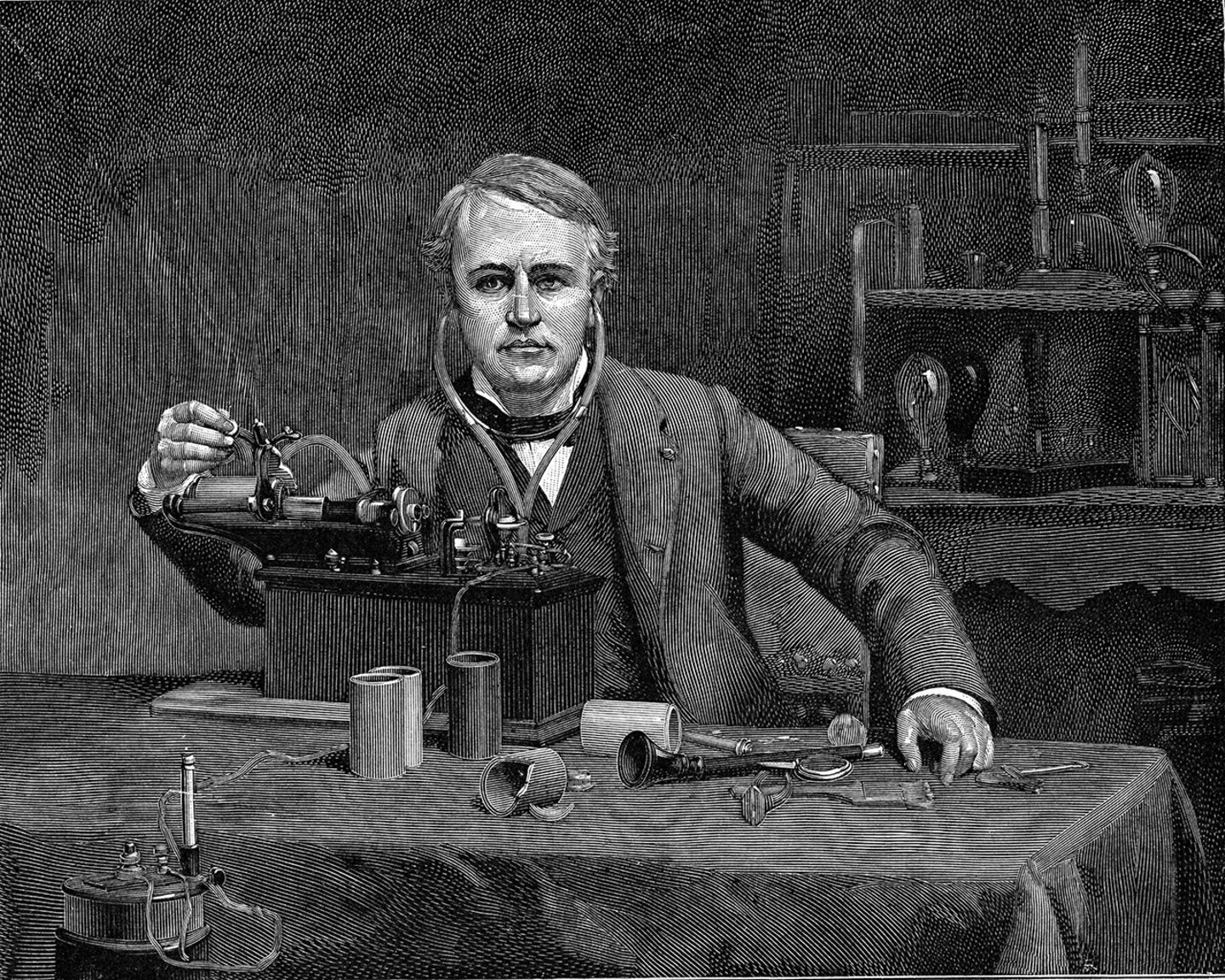

Am 6. Dezember 1877 versammelt der Erfinder Thomas Alva Edison einige Mitarbeiter vor einem merkwürdigen Apparat. Selbst der Schweizer Mechaniker John Kruesi, der ihn nach einer Skizze Edisons gebaut hat, kann sich dessen Funktion nicht erklären. Was denn das Gerät machen solle, fragt er. „Sprechen“, antwortet Edison.

Schallwellen, das weiß der Amerikaner, versetzen eine Membran in Schwingungen. Und er kennt auch jene Maschine, die der Franzose Édouard-Léon Scott de Martinville knapp 20 Jahre zuvor entwickelt hat.

Der Phonograph ähnelt dem Phonautograph

Dessen „Phonautograph“ besteht aus einem Schalltrichter, an dessen Ende beim Hereinsprechen eine Membran zu vibrieren beginnt. Eine daran befestigte Nadel macht die Schwingungen als weiße Kratzspuren auf einem sich drehenden, mit rußgeschwärztem Papier bespannten Zylinder sichtbar. Doch auch wenn sich so Sprache aufzeichnen lässt: Bislang vermag niemand die Nadelspuren zurück in Schallwellen zu verwandeln.

Edisons Maschine ähnelt der des Franzosen; auch sie verfügt über einen Schalltrichter mit Membran und Nadel. Einen daneben angebrachten Zylinder bespannt der Amerikaner an diesem Dezemberabend mit Zinnfolie und spricht, während er den Zylinder mit einer Handkurbel dreht, laut die ersten Zeilen des Kinderliedes „Mary has a little lamb“ in den Trichter – sie hinterlassen unterschiedlich tiefe Rillen auf der Folie.

Auf Edinsons Erfindung folgt das Grammophon

Zusätzlich zu dem Aufnahme-Trichter hat Edison einen ähnlich aufgebauten Wiedergabe-Trichter installieren lassen: Auch der hat eine Membran mit daran befestigter, allerdings stumpf abgerundeter Nadel. Als der Erfinder diesen „Tonabnehmer“ an die Rille in der Folie schiebt und den Zylinder zu drehen beginnt, versetzt die Nadel die Membran in ähnliche Schwingungen wie jene, die vorher die Spuren in das weiche Metall eingeprägt haben – und reproduziert so die entsprechenden Töne.

Zur Überraschung aller Mitarbeiter Edisons schallt undeutlich der Kindervers aus dem Wiedergabe-Trichter: „Gott im Himmel“, ruft der fassungslose Kruesi.

Edisons „Phonograph“ gilt bald als „Wunder des 19. Jahrhunderts“ – und regt den Deutschen Emile Berliner an, ein ähnliches Gerät zu bauen.

Sein „Grammophon“ spielt jedoch nicht Zylinder, sondern Scheiben ab: Sie lassen sich durch Pressen vervielfältigen. Solche Schallplatten nimmt 1902 auch der italienische Opernstar Enrico Caruso auf. Damit sind Tonträger endgültig zum Massenprodukt geworden.