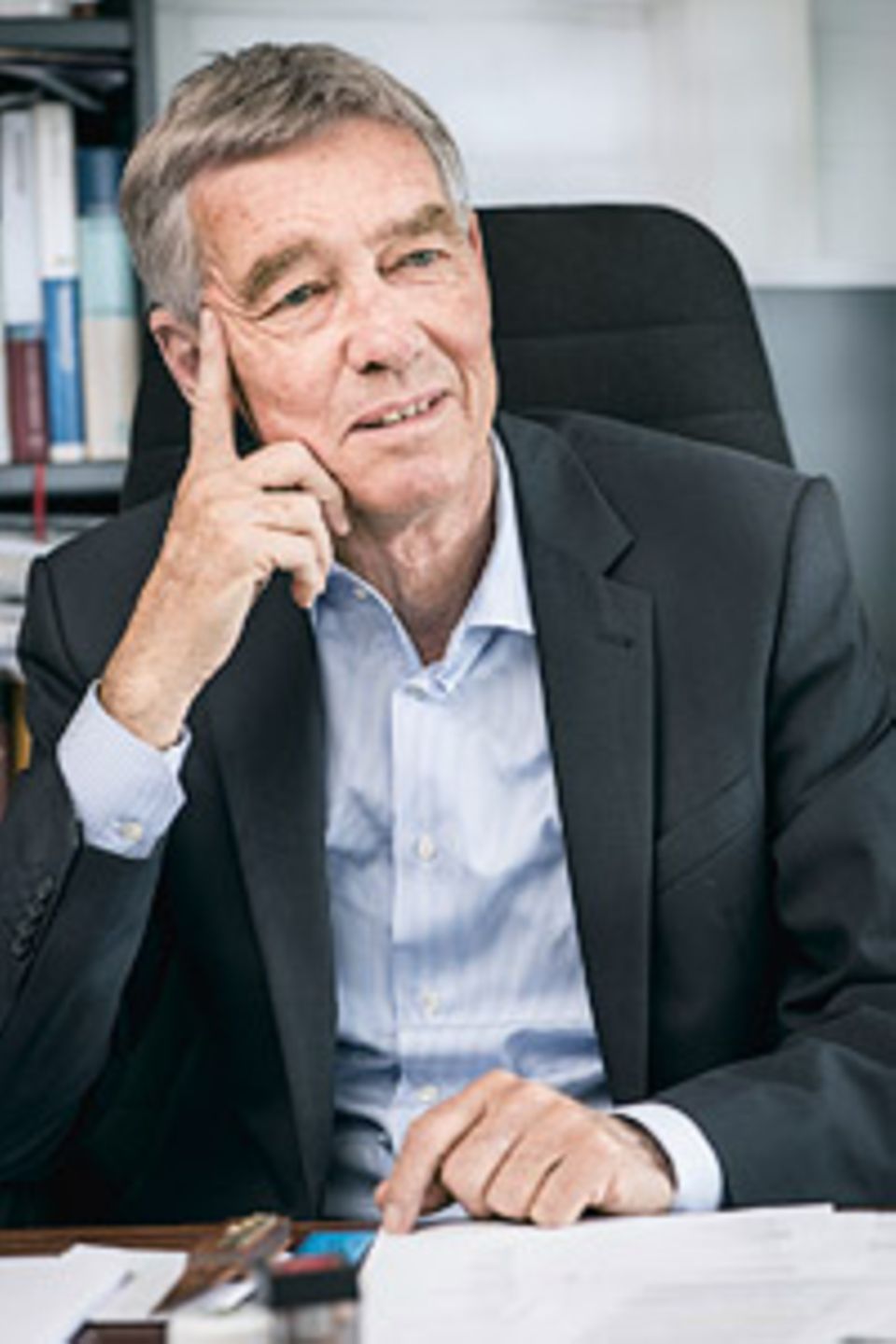

GEOkompakt: Herr Professor Hatt, wir haben uns vorhin zur Begrüßung die Hand gegeben, uns also berührt, nun reden wir miteinander, hören die Stimme des anderen und schauen uns an. Es wäre allerdings höchst befremdlich, wollten wir nun einmal aneinander ri

Professor Hanns Hatt: Als Riechforscher bedaure ich es, dass sich derlei nicht gehört. Dass uns heutzutage die kulturellen Gepflogenheiten verbieten, an fremden Menschen zu schnüffeln und so mithilfe der Düfte etwas über andere zu erfahren. Ein Hund, der darf noch unbesorgt schnuppern, der darf auch mal stinken.

Riechen ist offensichtlich ein sehr intimer Sinn.

So ist es. Und dieser Sinn besitzt heutzutage mehr Intimität als Sehen oder als Hören. Ich lasse mir einen Fingerabdruck abnehmen, ich lasse ein Foto von mir machen. Das gestatte ich, ich muss es sogar, etwa wenn ich in die USA einreisen möchte. Wollte mir allerdings ein Kontrolleur mit einem Wattebausch die Achselhöhle auswischen und dann diese persönliche Duftprobe in einem Gefäß aufbewahren, hätte ich wahrscheinlich etwas dagegen. Auch wenn die Prozedur theoretisch sinnvoll wäre. Denn der Körpergeruch eines Menschen ist ebenso einmalig wie sein Fingerabdruck, wie sein Abbild auf einem Foto.

Jeder Mensch hat einen ganz individuellen Körpergeruch?

Ja, der ist völlig unverwechselbar, man könnte damit eine Person zweifelsfrei identifizieren. Und wenn ich an Ihnen riechen dürfte – das ist nun das Bedauerliche, und da kommen wir auf die Frage zurück –, dann würde ich außer über diesen persönlichen Duft auch einiges über Ihr allgemeines Befinden erfahren. Ob Sie gestresst sind, sich wohlfühlen, ob Sie Angst haben. Bei einer Frau würde ich vielleicht erfahren, ob sie gerade den Eisprung hat. Es gibt ganz viele Informationen, die in unserem Körperduft enthalten sind. Dadurch, dass wir uns versagen, ihn wahrzunehmen, versagen wir uns, etwas mehr über unser Gegenüber zu erfahren. Kinder dürfen das noch, und sie tun es auch. Die gehen direkt zu Erwachsenen hin und beriechen sie.

Aber läuft denn die Weitergabe von Informationen über den Körperduft nicht gänzlich unbewusst ab?

Nein. Wir könnten durchaus bewusst Botschaften wahrnehmen, wir müssten es nur üben. Ich möchte Menschen davon überzeugen, dass sie nicht nur mit offenen Augen und offenen Ohren durch die Welt gehen, sondern auch mit einer offenen Nase. Es ist ein Training, eine Gewohnheit. Wir müssen unsere Aufmerksamkeit wieder verstärkt auf Düfte lenken.

Weshalb tun wir das nicht automatisch?

Weil wir das nie gelernt, nie erfahren haben. Ich persönlich habe mir das bewusste Riechen erst in den letzten Jahren angewöhnt. Wenn ich etwa einen Raum betrete, blicke ich mich nicht nur um, ich rieche mich auch um. Sie sind wahrscheinlich vorhin in mein Büro gekommen und haben geschaut, wie es bei einem Professor so aussieht. Aber haben Sie auch mal geschnuppert, wie es bei mir riecht? Sie hätten Informationen über diesen Raum bekommen – mitunter liegt die Erklärung, warum man sich in manchen Räumen unwohl fühlt, obwohl sie noch so schön eingerichtet sind, im Duft.

Ein anderes Beispiel: Wenn ich im Zug oder im Flugzeug am Gang sitze und Menschen an mir vorbeilaufen, schaue ich die nicht nur an, ich versuche oft auch, eine Geruchsprobe von ihnen zu erhaschen – ich rieche sie gewissermaßen an.

Funktioniert das denn überhaupt, weil doch die meisten Menschen versuchen, ihren eigenen Körperduft zu übertünchen durch Parfums oder Deos?

Im Prinzip schon. Die Nase kann durchaus differenzieren zwischen natürlichem Körpergeruch und künstlichen Gerüchen. Der Individualgeruch ist ein ganz persönliches Parfum. Er besteht aus zahlreichen Duftkomponenten, deren Kombination tatsächlich personenspezifisch ist. Diese körpereigene, hochkomplexe Parfummischung aktiviert Riechzellen in der Nase. Für diese Zellen ist es völlig gleichgültig, ob andere Zelltypen das künstliche Parfum, das ein Mensch aufgetragen hat, erspüren. Die Zellen leiten die Information ans Gehirn weiter – wir erhalten also die spezifische Information, der restliche Geruch kommt eben noch hinzu.

Unterliegt der Körpergeruch nicht einem ständigen Wandel, je nachdem, ob wir frisch gewaschen sind oder uns zwei Tage nicht geduscht haben?

Durchaus. Denn zusätzlich zum Indiviualgeruch enthält der Körperduft natürlich auch schweißige Komponenten. Die unterliegen einem Wandel. Wenn wir uns nicht duschen, kommt es vielmehr zu einer Intensivierung der Düfte, die wir ohnehin permanent abgeben. Und zudem vor allem zu einer Intensivierung von Düften, die im Grunde gar nicht von unseren Schweißdrüsen selbst produziert werden – sondern durch Mikroorganismen, die auf unserer Haut leben und nach und nach die Moleküle im Schweiß aufspalten.

Unsere Schweißdrüsen geben meistens langkettige Fettsäuren ab, die werden von den Mikroorganismen "kleingehackt" – und erst diese kurzen Fettsäuren, unter anderem Buttersäure, sind durch ihr geringes Gewicht in der Lage, in die Luft aufzusteigen und in unsere Nase zu gelangen. Deshalb wirkt frischer Schweiß meist geruchlos auf uns, erst mit der Zeit entfaltet er ein charakteristisches Aroma. Was ja für manche durchaus anziehend ist.

Ist ein intensives Schweißaroma nicht von Natur aus eher unangenehm?

Nicht unbedingt, rein biologisch sollte starker Körpergeruch eher eine Anziehungskraft entfalten. Napoleon hat seiner Josephine einmal geschrieben: "Ich komme in drei Tagen, wasche dich nicht." Er wollte, dass sich möglichst viel Duft ansammelt. Heutzutage würde man eher schreiben: Ich bin in einer halben Stunde da, dusch dich mal.

Warum hat sich das Duftempfinden der Menschen so geändert?

Gerüche unterliegen Moden. Sie sind Ausdruck des Zeitgeistes. Und unser Kulturkreis hat entschieden, dass intensiver Körpergeruch negativ ist. Das ist rein anerzogen. Es gibt keinerlei biologischen Grund dafür, Körpergeruch unangenehm zu finden. Nichts stinkt von Natur aus. Auch Fäkalien oder Urin nicht.

Moment – den Geruch von Kot finden doch alle Menschen abstoßend.

Nicht alle. Wie wir wissen, mögen ein paar Prozent der Deutschen sogar Fäkaliengeruch, fühlen sich bisweilen davon angezogen. Und bei den anderen hat die negative Bewertung allein mit ihrer Erziehung zu tun.

Im Ernst?

Ja, die Eltern prägen ein Kind von früh auf dadurch, dass sie sagen: Du schweißelst, du stinkst, jetzt wasch dich mal. Du hast hier ein Pfui gemacht. Würde die Mutter sagen: Ach, du hast da was Wunderbares, Wohlriechendes produziert, hätten wir eine völlig andere Einstellung. Einige ursprünglich, naturnah lebende Völker in Papua-Neuguinea haben zum Beispiel überhaupt kein Problem mit Schweißgeruch oder mit dem Geruch von Fäkalien oder Urin. Im Gegenteil: Diese Ausscheidungen sind ja wichtige Informationsquellen. Es gibt auch kein Tier, das sich vor Fäkalien ekelt. Für Hunde und Katzen gibt es nichts Spannenderes, als an anderen Hunden und Katzen zu riechen, möglichst an deren Hinterteil.

Oder an den Fäkalien.

Ja. Denn darin stecken chemische Botschaften für andere Hunde. Wir versagen uns das wohl aus hygienischen Gründen.

Und wann kam es dazu, dass etwa die Menschen im Abendland manche Düfte wie Schweißgeruch unangenehm fanden?

Zuerst, so im 17. Jahrhundert, waren es die reichen Leute, die es sich überhaupt leisten konnten, Körperduft abzuwaschen. Sie allein konnten sich Seife kaufen, künstlicher Duft war Statussymbol. Und arm und schmuddelig wurde gleichgesetzt mit Gestank. Mit der Zeit wollte natürlich niemand mehr stinken. Und so haben eben alle versucht, durch Bäder, durch Puder, durch Parfums den eigenen Körpergeruch loszuwerden oder zu überdecken. Das ist ein rein kulturelles Phänomen.

Zudem ist die Bewertung von Gerüchen überaus eng verknüpft mit dem jeweiligen Kontext, in dem der Duft wahrgenommen wird.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Nehmen wir die Isovaleriansäure, eine Substanz, die sowohl in Käse als auch im Fußschweiß vorkommt. Sie wird von Menschen eigentlich als widerlich stinkend wahrgenommen. Zeigt man Personen, die an Isovaleriansäure riechen, ein Foto von einem leckeren Käse – dann bewerten Sie diesen Duft als positiv, sagen, das riecht würzig, herzhaft, schmackhaft. Zeigt man ihnen, während sie an der Säure riechen, einen alten Socken, rümpfen die Personen ihre Nase, assoziieren Fußschweiß – die Substanz wird als ekelhaft eingeordnet. Das heißt: Der Kontext spielt beim Riechen immer eine gewaltige Rolle.

Gibt es denn wirklich keinen Geruch, den alle Menschen gleichermaßen ekelerregend finden?

Nein. Die Wissenschaft ist bis heute überzeugt, dass es weltweit keinen einzigen Geruch gibt, den alle Menschen hassen. Es existiert auch kein Duft, den alle Menschen lieben. Es gibt allerdings tatsächlich einige wenige Düfte, die in hohen Konzentrationen allgemein überwiegend als negativ bewertet werden – darunter fallen vor allem Verwesungsdüfte.

Israelische Wissenschaftler haben vor ein paar Jahren versucht, die stinkendste Substanz der Welt zu produzieren, um sie als Kriegswaffe einzusetzen. Die Mischung ging sehr stark in Richtung Leichengestank, Fäulnisgeruch, auch Fäkaliengeruch war in hohen Konzentrationen mit beigemengt. Riecht ein normaler Mensch so etwas, muss er sich sofort übergeben, kann nicht mehr schießen oder irgendetwas tun.

Wenn unsere Bewertung von Gerüchen dennoch so sehr anerzogen ist, worin liegt dann der evolutionsbiologische Sinn unserer Geruchswahrnehmung?

Da muss man ins Tierreich schauen, weil dort die Geruchswahrnehmung entstanden ist. Auch Tiere erlernen Düfte – doch das hat meist mit der Identifizierung von Nahrung zu tun. Ein Junges lernt, was es essen kann, wenn es seinen Eltern zuschaut. Oder es macht schlechte Erfahrungen, frisst etwas Verdorbenes, von dem ihm übel wird, es wird sich übergeben, vielleicht erkranken und weiß dann, dass es Derartiges in Zukunft meiden sollte. Zudem dient das Riechen auch dem Erkennen von Gefahren. Brandgeruch ist ein Beispiel. Und nicht zuletzt gibt es selbstverständlich diverse Kommunikationsgerüche, denn mit Düften kann man Botschaften übermitteln – etwa: "Dies ist mein Revier, hier hast du nichts zu suchen" oder "Ich habe Angst, nimm dich in Acht, hier ist Gefahr im Verzug". Auch können Tiere erschnüffeln, ob ein Artgenosse krank ist. Theoretisch sind wir dazu ebenfalls imstande.

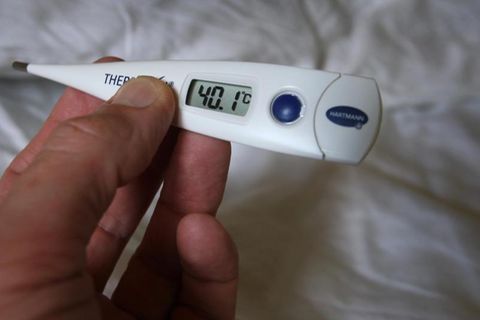

Wir Menschen könnten tatsächlich Krankheiten erriechen?

Sicher. Es gibt eine ganze Menge von Krankheiten, die man allein am Duft erkennen könnte. Uns Menschen ist das aber nicht mehr so wichtig wie den meisten Tieren. Früher, als es die Labormedizin und die modernen Diagnosemethoden noch nicht gab, konzentrierten sich Ärzte weitaus mehr auf ihre Sinne – vor allem auf ihre Nasen. Scharlach etwa hat einen ganz klaren, leicht käsig-beißenden Duft, völlig unverkennbar. Oder: Ein Mensch, der aufgrund einer Stoffwechselstörung unterzuckert ist und in ein diabetisches Koma fällt, strömt einen ganz typischen Geruch aus. Denn sein Körper produziert aufgrund der Störung eine bestimmte Säure, die nach faulen Äpfeln stinkt. Darauf abgerichtete Hunde können einen solchen Duft frühzeitig erfassen, einen Diabetiker also auf eine drohende Unterzuckerung aufmerksam machen. Ebenso kann man manchen Nierenschaden erschnüffeln, denn da dringt der Harnstoff an die Hautoberfläche. Auch sehr viele Lebererkrankungen lassen sich am Geruch erkennen.

Wie riechen die?

Ein wenig scharf, faulig, eiterig. Was man inzwischen weiß: Auch Patienten mit bestimmten Krebserkrankungen geben einen charakteristischen Geruch ab. Hunde kann man darauf trainieren, jene Tumore zu erschnüffeln, die einen Zugang nach außen haben. Zum Beispiel Blasentumore, Lungentumore, Brustkrebs, Darmtumore. Man geht davon aus, dass Krebszellen beim Zerfall bestimmte chemische Stoffe freisetzen, die der Hund riechen kann.

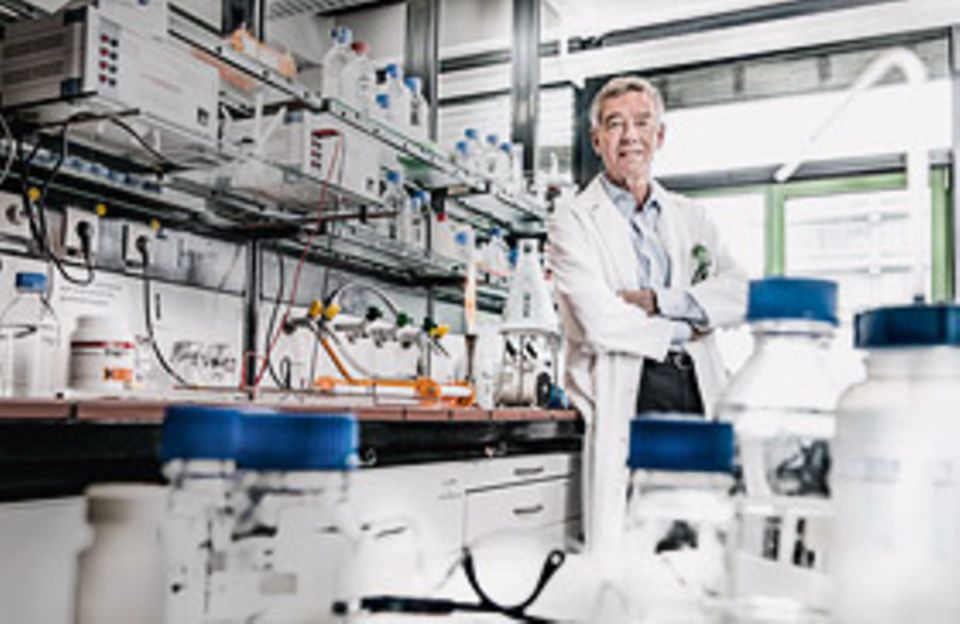

Gibt es Ansätze, Hunde zur Krebsdiagnose in Krankenhäusern einzusetzen?

Das ist schwierig. Ein Hund ist in der Regel nur etwa 30 Minuten einsatzfähig, dann hat er keine Lust mehr – das ist bei den Rauschgifthunden genauso. Aber an Fraunhofer-Instituten wird derzeit intensiv daran gearbeitet, diese spezifischen Duftmoleküle zu identifizieren. Um dann einen Sensor zu bauen, der die Stoffe analysieren kann.

Im Grunde ist die Geruchserkennung also ein großartiges Werkzeug, dessen Gebrauch man aber lernen muss.

Genau. Wir können etwa – wenn wir es trainieren – Pilze im Wald allein anhand ihrer charakteristischen Ausdünstungen aufspüren. Bei wilden Erdbeeren ist das schon schwieriger. Aber heute kaufen wir Erdbeeren im Supermarkt und Pilze in der Dose, da steht auch noch drauf, was drin ist, das brauche ich also gar nicht mehr zu erschnüffeln.

Das ganze Interview lesen Sie in der GEOkompakt-Ausgabe Nr. 36 "Unsere Sinne"