Im Jahr 1867 ist London die rastlose Kapitale eines neuen Zeitalters. Die weltweit erste Untergrundbahn durchquert das Erdreich, befördert täglich Zehntausende Passagiere. Dampfer durchpflügen im Pendelverkehr die Themse, Eisenbahnviadukte überspannen die Straßen, Hunderte Pferdeomnibusse verbinden entfernte Quartiere.

In zwei Weltausstellungen haben sich die Metropole als Zentrum des Fortschritts und Großbritannien als „Werkstatt der Welt“ gefeiert. Im Hyde Park wurde dazu eigens der Kristallpalast errichtet, eine 41 Meter hohe Kathedrale aus gut 4000 Tonnen Eisen und 84 000 Quadratmetern Glas. Hunderte Gaslaternen erleuchten nachts die Viertel.

London ist die modernste Stadt des Planeten, ein Vorbild, dem Paris, Berlin und New York nacheifern. Mehr als 3,2 Millionen Menschen drängen sich in der City und den Vororten.

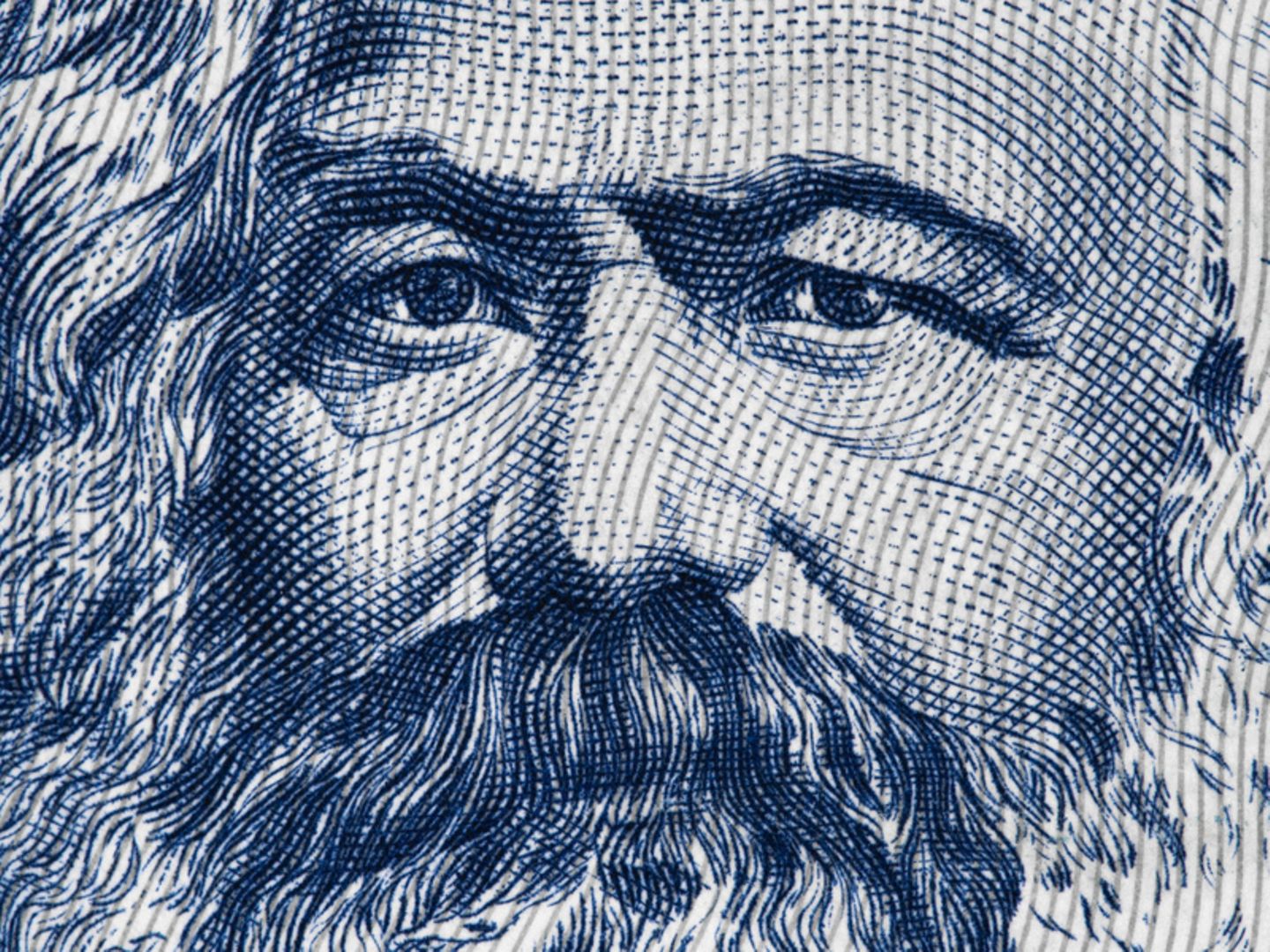

Karl Marx kritisiert den Kapitalismus

Einer von ihnen ist ein staatenloser und oft mittelloser Emigrant aus Preußen: der 49-jährige Karl Marx, früherer Chefredakteur der linksliberalen „Rheinischen Zeitung“ in Köln, politischer Aktivist und gescheiterter Revolutionär.

Seit 18 Jahren lebt Marx in der britischen Hauptstadt, die liberal ist in Wirtschaftsfragen, zudem tolerant gegenüber Flüchtlingen – und erdrückend teuer. Der Deutsche, einer der Führer der Revolution von 1848 in der preußischen Rheinprovinz und nach der Niederschlagung des Aufstands von der Regierung ausgewiesen, hat mit seiner Familie zunächst eine Wohnung im mondänen

Stadtteil Chelsea bezogen, konnte aber schon bald die Miete nicht mehr zahlen und musste in eine neue Unterkunft in der Dean Street in Soho wechseln, eine ärmliche Zweizimmerwohnung im billigen Künstler- und Emigrantenviertel.

Immer wieder ist er mit der Miete im Rückstand geblieben, musste anschreiben lassen in Pubs, bei Bäckern und Metzgern, hielt sich mit Zuwendungen von Freunden über Wasser, mit Wechseln und Schuldscheinen, die er an seine Gläubiger ausgab. Und er hat geschrieben, Hunderte Artikel als Wirtschaftskorrespondent für die „New York Daily Tribune“, „Die Presse“ in Wien und andere Blätter in England, Preußen, Österreich und Südafrika.

Anfangs hat sein Englisch kaum ausgereicht, um Tischgespräche zu bestreiten, und noch immer spricht Marx, der lispelt, die fremde Sprache mit dem starken Akzent seiner Geburtsstadt Trier.

Oft ist der untersetzte Mann mit dem wallenden, bereits ergrauten Bart unterwegs in der Stadt, zu einer politischen Demonstration im Hyde Park, einer Debatte im Unterhaus, einem Treffen mit deutschen Handwerkern im East End oder zu einer Sitzung des von ihm mitgegründeten Flüchtlingskomitees, das Spenden für Gestrandete sammelt, von denen er selbst einer ist.

Marx sieht sich in London nicht im Zentrum eines hoffnungsvollen Aufbruchs, sondern vielmehr im Mittelpunkt einer zerstörerischen Kraft, die dabei ist, den ganzen Globus zu erfassen: des modernen Industriekapitalismus. Eines ökonomischen Systems, das dazu geführt hat, dass die Welt zu einer Ansammlung von Waren geworden ist, in der jedes Produkt neben seinem praktischen Nutzen einen genau bezifferbaren Tauschwert hat – auch die Arbeitskraft der Menschen.

Die Arbeiter in den Werften an der Themse, in den Druckereien, Seifensiedereien und Streichholzfabriken von London, ebenso ihre Kollegen in den Eisenhütten und Walzwerken an der Ruhr, an den Hochöfen in den USA – sie alle macht der Industriekapitalismus zu Teilnehmern einer unendlichen Zirkulation von Werten, deren Antrieb das rastlose Streben nach Gewinn ist, von dem die Proletarier jedoch nicht profitieren.

Der Kapitalismus, so Marx, ist ein Zwangssystem, das kein Beteiligter wirklich durchschaut, dem kein Unternehmer, kein Fabrikarbeiter entrinnen kann, es sei denn bei Strafe des eigenen Bankrotts. Und das doch irgendwann unter seiner eigenen Last, dem Elend, der Knechtung und Ausbeutung, die es hervorbringt, einstürzen werde.

Immerzu hält Marx Ausschau nach Anzeichen einer Krise, die, so glaubt er, dem großen Umsturz, einer künftigen Revolution vorangehen muss. Er studiert in den Zeitungen Zahlungsbilanzen, Aktienkurse und die Zinsentwicklung.

London ist ja auch das Finanzzentrum des Landes und Sitz der wichtigsten Börse der Welt. Schwanken hier die Kurse oder hebt oder senkt die Bank von England ihre Zinsen, so hat dies Auswirkungen auf den gesamten Globus.

Marx macht sich immer wieder von seiner neuen Wohnung in einem dreistöckigen Reihenhaus im Norden Londons auf in die Stadtmitte, zur Bibliothek des Britischen Museums. In deren Lesesaal verbringt er viele Tage, von neun Uhr morgens bis um 19 Uhr am Abend.

Dort studiert er die Schriften berühmter Ökonomen wie Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus oder John Stuart Mill, er analysiert die Steuerstatistik Großbritanniens (die belegt, dass die hohen Einkommen ansteigen), er geht die Protokolle von Unterhaus-Debatten durch – und immer wieder die Untersuchungsberichte des Parlaments über die Zustände in den Fabriken.

Der Deutsche ist ein unsystematischer, leicht abzulenkender Leser. Oft schweift er ab, verliert sich in der Lektüre von antiken Klassikern, in Naturwissenschaftlichem oder der Geologie.

Er liest die „Times“, den „Economist“, den „Daily Telegraph“, dazu französische und deutsche Zeitungen. Stößt auf Berichte wie den über eine Putzmacherin, die nach fast 27 Stunden ununterbrochener Arbeit in einer Londoner Manufaktur an Erschöpfung gestorben ist. Liest von neunjährigen Knaben, die drei Zwölfstundenschichten hintereinander in Walzwerken oder an Hochöfen arbeiten. Von überfüllten Armenhäusern.

Er sammelt all diese Funde begierig und trägt sie mit seiner kaum entzifferbaren Schrift in eines seiner Notizbücher ein, die er stets dabei hat. Denn er sucht Material für sein großes Werk: eine umfassende, grundsätzliche, vernichtende Kritik des Kapitalismus.

Das Phänomen, das Marx zu analysieren versucht, gewinnt seine treibende Kraft aus einem langsamen, aber tief greifenden Wandel. Es ist ein Bruch mit der Vergangenheit – die „gründlichste Umwälzung menschlicher Existenz“, wie ein Historiker später schreiben wird.

100 Jahre zuvor ist der Kapitalismus noch Zukunftsmusik

Um 1760 ist von all dem kaum etwas zu erahnen, gibt es auch in Großbritannien keine Fabrikkomplexe mit rauchenden Schornsteinen. Die Textilbranche ist das bedeutendste Gewerbe des Landes. Eines ihrer Zentren liegt in Lancashire, einer Grafschaft im Nordwesten Englands.

Dort spinnen Heimarbeiterinnen Rohbaumwolle, die in Ballen aus Brasilien, der Levante oder der Karibik kommt, zu Garn, das Weber anschließend in kleinen Werkstätten zu Stoffbahnen verarbeiten. Die meisten Frauen erhalten die Rohbaumwolle von reisenden Kaufleuten, an die sie später das fertige Garn wieder abliefern.

Es ist eine aufwendige Arbeit, alles geschieht von Hand: Die Spinnerinnen führen Baumwollfasern zwischen Daumen und Zeigefinger, verzwirnen sie an einem Spinnrad zu einem festen Faden. Mit Tritten auf ein Pedal halten sie den Apparat in Bewegung.

Seit dem späten 17. Jahrhundert steigt in Europa die Nachfrage nach Baumwolltextilien. Besonders beliebt sind bunt bedruckte Stoffe aus Indien. Da die Löhne der britischen Baumwollweber hoch sind, können diese nicht mit den billigen und dennoch hochwertigen Produkten konkurrieren, die vom Subkontinent eingeführt werden.

Um die Konkurrenz zu verdrängen, beschränkt das britische Parlament den Import von Baumwollstoffen aus Indien. Zugleich fördert sie den Export heimischer Textilien; der Bedarf an Garn nimmt zu. Die Kaufleute aus den Städten müssen immer weitere Wege über die Dörfer Lancashires zurücklegen, um genügend Material bei den Spinnerinnen einzusammeln.

Der Aufschwung des Gewerbes lockt Tausende aus umliegenden Regionen, aus Irland und Schottland in die Grafschaft, wo die Heimarbeiterinnen und Handwerker Garn und Stoffe produzieren. Auch Kinder arbeiten mit, Bauern verdienen sich in freien Zeiten etwas Geld dazu.

Aber die Möglichkeiten einer Steigerung sind begrenzt. Die eigenständigen Handwerker und Heimarbeiterinnen bestimmen selbst über ihre Tage, und viele ziehen etwas mehr an Freizeit einem höheren Einkommen vor, die Männer verzechen am Wochenende ihren Lohn, lassen oft am Montag die Arbeit ruhen.

Beides – die expandierende, unter den gegebenen Bedingungen nicht zu bedienende Nachfrage nach Baumwollkleidung sowie der Konkurrenzdruck durch billige Produkte aus Indien – löst eine Revolution aus. Ein Prozess gewinnt an Dynamik, der zu den Grundelementen des industriellen Kapitalismus gehört: die Suche nach technischen Neuerungen, um die Produktivität der Arbeit zu erhöhen und zugleich die Lohnkosten zu senken.

Folgen Sie uns!

Fachkundige Handwerker und Tüftler versuchen sich daran, neuartige Spinnmaschinen zu entwickeln. Seit 1624 gibt es ein Patentrecht im Königreich: Ist eine Erfindung erfolgreich, locken hohe Gewinne. Um 1764 baut ein Weber ein rechteckiges Gestell, an dem mehrere Rollen befestigt sind: Die „Spinning Jenny“ wird durch eine Handkurbel angetrieben und kann gleichzeitig acht Faserstränge zu Garn verdrehen. Viele Handwerker und Heimarbeiterinnen kaufen das Gerät und stellen es in ihren Wohnungen auf.

Vier Jahre später baut der Perückenmacher Richard Arkwright gemeinsam mit einem Uhrmacher eine Maschine, die fast vollständig ohne menschliches Eingreifen arbeitet. Die „Water Frame“ wird mit Wasserkraft betrieben und ist so groß, dass man sie nicht mehr in einem Wohnraum unterbringen kann.

Schon mit der Einführung der frühen Spinnmaschinen sind erste kleine Fabriken zur Baumwollverarbeitung entstanden – meist kaum mehr als Werkstätten, untergebracht in Dachstuben, Hütten oder gemieteten Häusern.

Nun, mit der Entwicklung effektiverer und zugleich schwererer Maschinen, beginnen manche Unternehmer in größeren Dimensionen zu denken. Betriebe mit Hunderten Arbeitern entstehen. Gegründet werden sie von Wagemutigen, die sich mit Freunden oder Bekannten zu einer Gesellschaft zusammengeschlossen haben, von Kaufleuten oder Manufakturbesitzern, die zu etwas Geld gekommen sind.

Waren lassen sich in England gut transportieren: Der Staat und private Investoren haben seit der Mitte des 17. Jahrhunderts viel in die Infrastruktur investiert; Kanäle sind gestochen, Straßen und Brücken gebaut worden. Anders als in den deutschen Staaten teilen keine Grenzen das Land, müssen Händler auf ihrem Weg keinen Zoll entrichten.

Zwischen 1769 und 1800 entstehen in Mittelengland mehr als 100 Baumwollspinnereien. Doch wer dort anheuert, ist meist nicht mehr selbstständiger Produzent, sondern abhängiger Lohnarbeiter. In der Fabrik sind die Menschen einer fremden Disziplin unterworfen: Sie müssen im Takt und Tempo der ratternden Spinnmaschinen arbeiten, die oft sechs Tage pro Woche laufen. Im Sommer läutet die Fabrikglocke um sechs Uhr morgens, im Winter um sieben.

In der fünfstöckigen Baumwollfabrik, die der Erfinder Richard Arkwright ab 1771 in der Grafschaft Derbyshire errichten lässt, dauert eine Schicht 13 Stunden. Die Arbeiter werden von Aufsehern überwacht, die sie antreiben, für jedes Zuspätkommen Geldstrafen verhängen oder mit Entlassung drohen.

Die Unternehmer stellen besonders gern Frauen und Kinder ein, denn die arbeiten zu einem weitaus niedrigeren Lohn als Männer. Bei Arkwright lesen sechsjährige Kinder Baumwollreste vom Boden auf oder zwängen sich zwischen die Maschinen, um sie zu reinigen. Auch anderswo arbeiten Kinder in langen Schichten (später werden Frauen und Kinder in Minen tief unter der Erde schuften, Halbwüchsige müssen Kohlewagen in den Gruben ziehen).

Kaum jemand stört sich daran. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Kinder auf den Feldern, auf Höfen, in Werkstätten oder in Manufakturen Geld verdienen müssen. Und für manche Familien macht ebendas die neuen Fabriken sogar attraktiv: Sie bieten Arbeit für alle.

Noch ahnt kein Unternehmer, kein Lohnarbeiter, dass dies erst der Beginn einer Umwälzung ist, die zuerst das Königreich und dann die ganze Welt erfassen wird. Doch ein schottischer Gelehrter beschreibt schon 1776 einige ihrer elementaren Mechanismen – fünf Jahre nachdem Arkwright die erste große Baumwollfabrik gegründet hat.

Adam Smith über den "Reichtum der Völker"

In seiner „Untersuchung über Wesen und Ursachen des Reichtums der Völker“ analysiert der Philosoph Adam Smith die neue Form des Wirtschaftens. Sein Blick auf den Wandel ist von Optimismus geprägt. In der menschlichen Neigung, „zueinander in Beziehung zu treten, mit einander zu handeln und zu tauschen“, sieht er die Triebfeder wirtschaftlicher Entwicklung – und in der Arbeitsteilung in Manufakturen und Fabriken den Schlüssel für steigende Produktivität, wachsenden Wohlstand.

Smith verdeutlicht seine These an der Herstellung einer Stecknadel. In Englands Manufakturen sei der Vorgang in etwa 18 verschiedene Vorgänge zerlegt, von denen jeder oft von einem anderen Arbeiter ausgeführt werde. Während ein einzelner Handwerker nicht einmal 20 Exemplare am Tag produzieren könne, habe er eine Fabrik besucht, in der zehn Männer 48 000 Stecknadeln herstellten – eine Erhöhung der Produktivität um das 240-Fache.

Und indem ein Fabrikant die Leistungsfähigkeit seines Unternehmens steigere, um seinen Gewinn zu erhöhen – also allein seinen eigenen Vorteil verfolge –, diene er laut Smith sogar dem Allgemeinwohl, etwa durch die Anstellung von neuen Arbeitern, die vorher erwerbslos waren.

„Dabei wird er von einer unsichtbaren Hand geleitet, einem Zweck zu dienen, der nicht in seiner Absicht lag“, so Smith. Verfolge jeder seine eigenen Interessen, so sei der Allgemeinheit sogar häufig mehr gedient als durch bewusst uneigennütziges Handeln.

Ende des 18. Jahrhunderts breitet sich das Fabriksystem stark aus

Schon in dieser frühen, von Adam Smith beschriebenen Phase zeigt sich ein wesentlicher Zug des Industriekapitalismus: Die Entwicklung steht nicht still, es kommt unaufhörlich zu Innovationen. So investieren Fabrikbesitzer ihre Gewinne in immer bessere Spinnmaschinen, um die wachsende Nachfrage zu bedienen.

1779 konstruiert ein Erfinder eine fast voll automatische Apparatur, die gleichzeitig Fasern auf mehrere Hundert Spulen verspinnen kann. Die neue Spinnmaschine erzeugt zudem feineres, gleichmäßigeres Garn, als es sich von Hand herstellen lässt. Der Baumwollverbrauch steigt allein zwischen 1770 und 1800 auf das Zwölffache des ursprünglichen Niveaus.

Und eine neuartige Antriebsquelle beschleunigt noch die Dynamik des Wandels: die 1769 von James Watt patentierte Dampfmaschine. Ab 1785 motorisieren erste Fabrikbesitzer ihre Spinnereien. Bis dahin haben vor allem Wassermühlen die Maschinen angetrieben. Doch die waren ortsgebunden – die Dampfmaschinen aber lassen sich nahezu überall betreiben. Fabriken müssen nicht mehr auf dem Land, in der Nähe von Flüssen und Bächen errichtet werden. Nun entwickeln sich die Städte zu industriellen Zentren.

Zugleich erfasst das Fabriksystem immer mehr Menschen: Weil die Arbeit in den Fabriken besser bezahlt wird als in der Landwirtschaft, steigt die Zahl der Fabrikarbeiter auf bald mehrere Hunderttausend. Städte wachsen empor, und mit ihnen eine neue Gesellschaftsschicht: das Industrieproletariat.

Die Bewohner der wuchernden Kommunen hausen unter zumeist elenden Bedingungen. Viele Familien wohnen in einer Mansarde oder einem feuchten Keller. Bisweilen teilen sich fünf Personen ein Bett. Spekulanten lassen eilig Häuser hochziehen, die dicht an dicht stehen und sich gegenseitig das Licht rauben. Fließendes Wasser gibt es in den Slums nicht, ebenso wenig eine Kanalisation; als Toiletten dienen Erdlöcher im Hof, die von Zeit zu Zeit mit Schubkarren entleert werden.

Epidemien verbreiten sich in den über füllten und verschmutzten Industriemetropolen. Im Oktober 1831 bricht im Nordosten Englands erstmals die Cholera aus.

Ein rasanter Wandel setzt ein

Bald darauf, in den 1840er Jahren, beginnt ein neuer Innovationszyklus – diesmal in der Eisen- und Stahlproduktion. Die Herstellung von Eisenbahnschienen, Lokomotiven, von Stahlplatten für den Schiffbau erfordert große Produktionsstätten und weitaus teurere Maschinen als die Baumwollverarbeitung. Hochöfen, Walzwerke und Zechen wachsen zu riesigen Betrieben heran: 1849 stehen in Großbritanniens größtem Hüttenwerk bereits 7000 Menschen in der Gluthitze von Öfen und Walzstraßen.

Immer weiter fressen sich die Bergwerke in die Landschaft. In Kohlerevieren treiben Zechenbesitzer ihre Stollen tief ins Erdreich hinab. Es ist ein rasanter, atemloser Wandel, schöpferisch und zerstörerisch zugleich. So wie die Spinnmaschinen nach und nach das Heimgewerbe verdrängt haben, macht die Dampfschifffahrt nun das Treideln entlang der Flüsse entbehrlich. Manche Werke wachsen zu Fabrikstädten mit eigenen Wohnkolonien für die Arbeiterschaft heran.

Weil die Unternehmer jetzt viel mehr in Gebäude, Maschinen und Rohstoffe investieren müssen, sind sie noch stärker an technischen Neuerungen und Verbesserungen interessiert, die die Rentabilität des Kapitals erhöhen.

Techniker und Ingenieure entwickeln Verfahren, um aus Eisenerz ein immer reineres, von störenden Schlacken befreites Metall zu schmelzen. Walzmaschinen formen das Eisen 15-mal schneller zu Trägern oder Stäben als Schmiedehämmer. Zugleich verbrauchen neue und größere Hochöfen weniger Brennstoff und reduzieren die Metallverluste, sie arbeiten effizienter.

Allein zwischen 1806 und 1848 verachtfacht sich in England die Produktion an Roheisen nahezu: von rund 260 000 auf gut zwei Millionen Tonnen im Jahr. Das Eisen wird für den Bau von Maschinen und Fabriken gebraucht, für Brückenträger und Schiffsrümpfe, für Wasser- und Gasrohre und vor allem: für Eisenbahnschienen, für Lokomotiven und Waggons.

Der Wandel beschleunigt sich nun immer weiter. Inzwischen erfasst die Industrialisierung auch weite Teile des europäischen Kontinents und der Neuen Welt: Belgien, Frankreich und Deutschland, die USA, und schließlich Japan.

Denn die Mechanisierung in englischen Spinnereien und Webereien zwingt die anderen Staaten zu einer Reaktion. Die britischen Fabriken überschwemmen die Weltmärkte mit konkurrenzlos günstigen Produkten. Wer beim Preis nicht mithalten kann, geht unter. Modernisierung wird zu einer Frage des Überlebens.

In Kontinentaleuropa ist es vor allem die Schwerindustrie, die den Wandel vorantreibt. Ab 1840 erzeugt der Bau von Eisenbahnstrecken eine große Nach frage nach Schienen, Radreifen, Lokomotiven und Waggons. Und die Verspätung vieler europäischer Staaten spornt die Fabrikanten jetzt umso mehr zu Innovationen und Rationalisierungen an, sie versuchen beispielsweise, beim Schmelzprozess Brennstoff einzusparen, um den Preis des bislang billigeren britischen Roheisens unterbieten zu können.

Ab 1850 beginnt das Festland seinen Rückstand gegenüber England aufzuholen. In Frankreich, Belgien und Deutschland setzt eine nie da gewesene Dynamik ein: Das Eisenbahnnetz und der Kohleverbrauch wachsen Jahr für Jahr um fünf bis zehn Prozent.

Die Schienenwege wiederum beschleunigen und verbilligen den Transport von Waren. Und die Eisenbahn schafft einen neuen Wettbewerbsdruck: Manche Firmen, die mit ihren Produkten bis dahin durch die großen Entfernungen vor zu großer Konkurrenz geschützt waren, verschwinden vom Markt.

Überlebende Unternehmen sind zu Rationalisierungen gezwungen, weil das stetig wachsende Streckennetz die Expansion leistungskräftiger Firmen erleichtert, die ihnen nun das Geschäft streitig machen, ohne wie bislang hohe Frachtraten auf ihre Preise aufschlagen zu müssen – denn der Transport auf den Schienen wegen hat sich derart verbilligt, dass er als Kostenfaktor immer weniger ins Gewicht fällt.

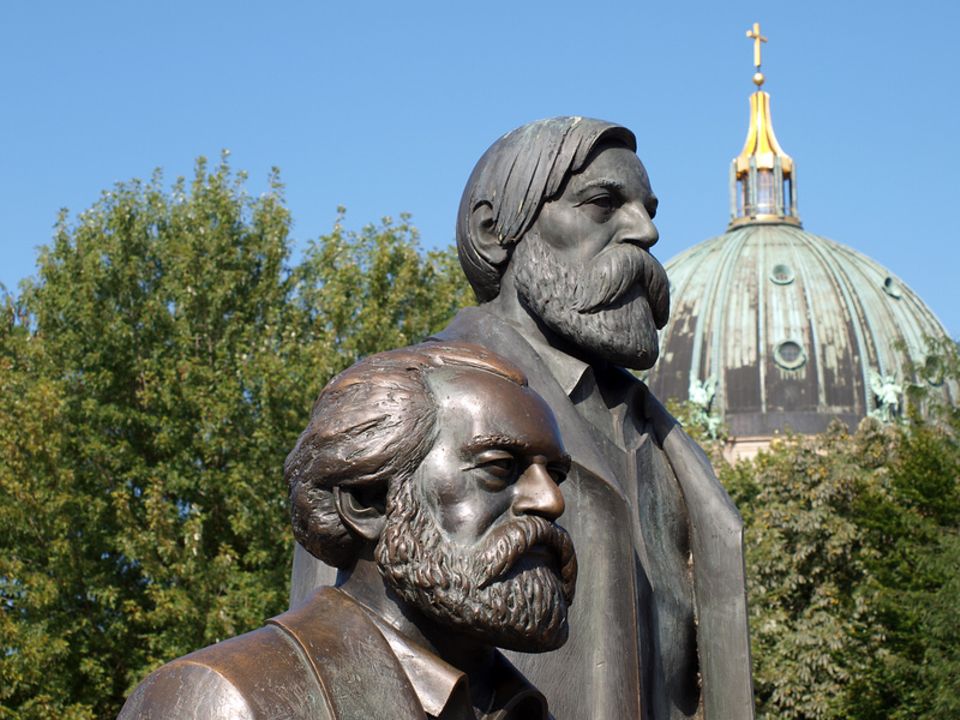

Marx und Engels veröffentlichen ihr "Manifest der Kommunistischen Partei"

Auf dem Höhepunkt dieser Phase der Industriellen Revolution, gegen Ende der 1850er Jahre, entschließt sich Karl Marx, eine Kritik der neuen Ökonomie zu verfassen. Die Fundamente seiner Weltsicht stehen seit vielen Jahren fest: In Kämpfen zwischen sozialen Klassen sieht er die treibenden Kräfte der Geschichte – und in der Arbeiterklasse jene Macht, die den bürgerlichen Kapitalismus umstürzen, das Privateigentum abschaffen und eine kommunistische (von lat. communis, „gemeinsam“) Gesellschaft erschaffen wird.

Es wäre, so Marx, eine Welt jenseits von Ware, Geld, Profit und Ausbeutung. Alle Produktionsmittel wären vergesellschaftet, der Staat werde „aufgehoben“. Es gäbe in dieser Welt keinen individuellen Tausch mehr, die Gesellschaft als Kollektiv werde über die Verteilung von Gütern an ihre Mitglieder entscheiden.

Marx hat wohl erstmals während eines Aufenthalts in Paris die Werke französischer Frühsozialisten wie Claude Henri de Saint-Simon und Charles Fourier studiert, die Anfang des 19. Jahrhunderts die Abschaffung des Privatbesitzes und eine Vergesellschaftung allen Eigentums gefordert haben. Der Deutsche bekennt sich um 1844 erstmals zu diesem Ideal, aber ihm fehlt eine wissenschaftlich begründete Theorie, wie diese Vision sich aus den gegenwärtigen Verhältnissen herleiten könnte.

Die will er nun schaffen: mit dem „Kapital“, seinem Opus magnum. Und so beginnt Marx ein umfassendes Selbststudium der Ökonomie – vor allem im Lesesaal des Britischen Museums. Er will „die kapitalistische Produktionsweise und die ihr entsprechenden Produktions- und Verkehrsverhältnisse“ erforschen, so schreibt er später im Vorwort seiner Abhandlung.

Wo ginge das besser als in London? Dort lässt sich der Kapitalismus wie in einem Brennglas studieren. Denn: „Das industriell entwickeltere Land zeigt dem minder entwickelten nur das Bild der eigenen Zukunft.“ Marx geht es dabei nicht um eine punktuelle Kritik am Kapitalismus, an einzelnen Missständen und Mängeln in den Fabriken und Elendsvierteln, die sich etwa durch Reformen beheben ließen. Im Gegenteil: Er bewundert sogar die Leistungen der bürgerlichen („bourgeoisen“) Unternehmer.

„Die Bourgeoisie“, notieren er und sein Freund und Kollege Friedrich Engels 1848 in der Kampfschrift „Manifest der Kommunistischen Partei“, „hat in ihrer kaum 100-jährigen Klassenherrschaft massenhaftere und kolossalere Produktionskräfte geschaffen als alle vergangenen Generationen zusammen. Unterjochung der Naturkräfte, Maschinerie, Anwendung der Chemie auf Industrie und Ackerbau, Dampfschifffahrt, Eisenbahnen, elektrische Telegraphen, Urbarmachung ganzer Weltteile, Schiffbarmachung der Flüsse, ganze aus dem Boden hervorgestampfte Bevölkerungen – welches frühere Jahrhundert ahnte, dass solche Produktionskräfte im Schoß der gesellschaftlichen Arbeit schlummerten?“

Marx klagt auch nicht die Gier einzelner Unternehmer oder Kapitalisten an. Er setzt systematischer an, will die Gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen Produktion ergründen. Er möchte zeigen, dass dieses Wirtschaftssystem nicht zufällig, sondern unvermeidlich auf Ausbeutung beruht. Dass dieses System alle Beteiligten – Fabrikanten wie Lohnarbeiter – unter dem „stummen Zwang der ökonomischen Verhältnisse“ Regeln unterwirft, denen niemand entrinnen kann.

Eine Rettung wäre nur in einer Welt jenseits des Kapitalismus möglich. In einer kommunistischen Welt.

Die Ausbeutung zwingt die Arbeiter, so Marx, ins Elend

Nach und nach entfaltet Karl Marx sein Werk um zentrale Begriffe, die sich aufeinander beziehen. Diese Ausdrücke sind kompliziert und oft nur schwer verständlich. Er spricht von „Warenform“, „Mehrwert“ und „Ausbeutung“. Doch kombiniert ergeben sie eine Theorie mit höchster Sprengkraft, die bald schon zu einer gefährlichen Herausforderung des Kapitalismus wird.

Warenform

Marx beginnt sein Werk mit einer rund 100seitigen Erörterung zum Thema „Ware und Geld“. Im Kapitalismus, so schreibt er, sind nahezu alle Dinge und auch die Arbeitskraft der Menschen zu einer Ware geworden, die mit einem jeweils bestimmten Tauschwert auf einem Markt gehandelt wird.

Bereits im „Kommunistischen Manifest“ von 1848 haben Marx und Engels das drastisch geschildert: Die Bourgeoisie habe „kein anderes Band zwischen Mensch und Mensch übrig gelassen, als das nackte Interesse, als die gefühllose ‚bare Zahlung‘. Sie hat die heiligen Schauer der frommen Schwärmerei, der ritterlichen Begeisterung, der spieß bürgerlichen Wehmut in dem eiskalten Wasser egoistischer Berechnung ertränkt.“

Zwar hat es Waren auch schon vorher gegeben, doch in vorkapitalistischen Gesellschaften sind sie die Ausnahme gewesen; dort verzehrten Bauern die Früchte ihrer Felder selbst oder lieferten sie an einen Feudalherren ab.

Um Waren in einer kapitalistischen Welt miteinander in Verbindung bringen zu können, ist Geld unerlässlich. Denn das Geld drückt den Tauschwert der Waren aus, ermöglicht so erst ihre Zirkulation (damit meint Marx den Handel). So lässt sich in einem einfachen Modell zwar beispielsweise der Wert eines Tisches in Hühnereiern darstellen – in der realen Welt mit zahllosen Gütern aber ist das unmöglich: Dort gibt ein Tischler dem Sägewerksbesitzer Geld für Holz, produziert daraus ein Möbelstück, das er wiederum gegen Geld veräußert, für das er sich auf dem Markt Eier kauft.

Mehrwert

Aus der Güterzirkulation allein ergibt sich jedoch noch keine kapitalistische Wirtschaftsweise im Marxschen Sinn. Dazu kommt es erst durch die Wertsteigerung, die ein Produkt durch seine Bearbeitung erfährt: Abhängige Lohnarbeiter, die mit dem Beginn des Fabrikzeitalters selbst keine Produktionsmittel mehr besitzen (etwa Spinnmaschinen oder Webstühle), sind gezwungen, ihre Arbeitskraft anzubieten.

Sie verkaufen sie wie eine Ware an die Eigentümer der Fabriken und Maschinen. Wie aber bildet sich der Preis für die Ware Arbeitskraft? Laut Marx bestimmt er sich durch die Kosten, die zu ihrer Aufrechterhaltung und Reproduktion aufgewendet werden müssen. Also durch die Kosten des Arbeiters für Ernährung, Kleidung, Wohnung und für die Versorgung seiner Kinder.

Bezahlt wird dem Arbeiter demnach nicht der Wert der Waren, die er an einem Tag produziert hat, sondern einzig der Wert seiner Arbeitskraft. Und die Differenz zwischen diesem Wert und dem der hergestellten Güter ist der Mehrwert.

Diese Vermehrung ist Sinn und Zweck der Warenzirkulation, sie erst macht aus dem investierten Geld Kapital, das auf diese Weise vergrößert, „akkumuliert“ werden kann; Marx nennt diese Vermehrung die „allgemeine Formel des Kapitals“.

Der Autor gibt im „Kapital“ ein Beispiel: Arbeiter, die in einer englischen Textilfabrik Baumwolle zu Garn verspinnen, werken zwölf Stunden am Tag. Doch schon die Menge Garn, die sie im Verlauf von sechs Stunden produzieren, wäre ausreichend, um ihre Löhne (also den Preis für ihre Arbeitskraft) zu bezahlen. Der Unternehmer verkauft jedoch auch das Garn, das seine Belegschaft in den restlichen sechs Stunden des Tages produziert, und streicht dadurch einen erheblichen Mehrwert ein.

Ausbeutung

Dass Unternehmer sich den Mehrwert der Arbeitskraft aneignen, nennt Marx „Ausbeutung“. Sie sei eines der Naturgesetze des Kapitalismus. Denn der Fabrikant hat ja vorher in Gebäude, Maschinen und Rohstoffe investiert. Und um diese Investitionen bezahlen zu können und darüber hinaus einen Profit für sich zu erwirtschaften, muss er den Mehrwert abschöpfen.

Er gibt dem Arbeiter weniger an Wert, als der hergestellt hat: Er beutet ihn aus. Zudem zwingt auch die Konkurrenz mit anderen Kapitalisten die Produzenten dazu, Ausbeuter zu sein. Der Wettbewerb ist nämlich für Marx vor allem ein Preiskampf – ein ständiges gegenseitiges Unterbieten der Unternehmer, um die Waren der anderen aus dem Markt zu drängen.

Der Fabrikant muss daher, bei Strafe des Bankrotts, ständig danach trachten, die Produktivität zu erhöhen, etwa durch den Einsatz besserer Maschinen, vor allem aber durch die immer stärkere Ausbeutung der Arbeiter.

Die drei hier beschriebenen Phänomene zählen für Marx zu den typischen Wesensmerkmalen des Kapitalismus. Zwar habe es auch vorher schon Formen von Ausbeutung gegeben – in der antiken Sklavenwirtschaft, später im Feudalismus, als Fürsten und Gutsherren von ihren Untertanen gewohnheitsmäßig Abgaben verlangten.

Doch erst jetzt, im industriellen Kapitalismus, habe die Ausbeutung ihre dynamischste Ausprägung erreicht. Die nun über den Mehrwert hervorgebrachten Gewinne würden nicht wie in früheren Epochen, etwa bei den feudalistischen Abgaben, lediglich konsumiert, sondern zu großen Teilen als Kapital erneut investiert: Der Markt und sein Wettbewerb, nach Marx erst im Kapitalismus die bestimmenden Prinzipien, erzeugten jenen permanenten Druck, der das ausbeuterische System im Sinne der Profitmaximierung antreibe.

Den Drang nach Gewinn veranschaulicht der Theoretiker in seinem Buch durch ein drastisches Zitat des englischen Arbeiterführers Thomas Joseph Dunning: „Das Kapital hat einen Horror vor Abwesenheit von Profit. Mit entsprechendem Profit wird Kapital kühn. Für 100 Prozent stampft es alle menschlichen Gesetze unter seinen Fuß; 300 Prozent, und es existiert kein Verbrechen, das es nicht riskiert, selbst auf Gefahr des Galgens.“

Aus der gnadenlosen Konkurrenz, die alle Beteiligten unterjoche – auch die Unternehmer –, ergibt sich für Marx der despotische Charakter des modernen Industriekapitalismus, dessen zerstörerische Wirkung.

Die Ausbeutung beruhe nicht auf der Bösartigkeit der Kapitalisten, so analysiert er nüchtern, sondern allein auf der kalten Logik des Systems. Hart trifft es dabei aber vor allem den einfachen Arbeiter. Der werde „zum Anhängsel der Maschine“, so Marx, die Arbeit selbst zu einem geistlosen und entfremdenden Prozess.

In einer Fabrik könne der Mensch nicht – was ihn eigentlich in seiner Gattung vom Tier unterscheide – durch Arbeit seine Fähigkeiten und Talente entwickeln. Ergebnis und Inhalt seiner Tätigkeit seien stattdessen fremdbestimmt und für ihn zunehmend abstrakt („entfremdet“).

Diese Entwicklung sei zutiefst inhuman, und sie werde zu militanten Auseinandersetzungen zwischen Unternehmern und Arbeitern führen.

Marx prophezeit das Ende des Kapitalismus

Die gegensätzlichen Interessen von Bourgeoisie und Proletariat sind im „Kommunistischen Manifest“ noch der zentrale Bestandteil der Argumentation; dort heißt es: „Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaften ist die Geschichte von Klassenkämpfen.“ Aber das war ein Pamphlet, geschrieben im Vorfeld der Revolution von 1848. Im „Kapital“ spielt der Klassenkampf dagegen kaum noch eine Rolle.

Denn das Buch ist vor allem ein analytisches Werk, das die innere Funktionsweise des Kapitalismus aufzeigen soll; es ist eine wissenschaftliche, keine politische Schrift. Marx ist daher hier auch zurückhaltender mit Vorhersagen über einen gesetzmäßigen, gleichsam vorherbestimmten Lauf der Geschichte.

Trotzdem ist er davon überzeugt, dass es einen Kapitalismus ohne Krise nicht geben kann – und dass Adam Smith, der angenommen hatte, die kapitalistische Wirtschaft tendiere stets zu einem harmonischen Gleichgewicht, falsch liegt. Stattdessen komme es immer wieder zu einer mitunter dramatischen ökonomischen „Stagnation“, so der Deutsche, die unter anderem durch eine zu hohe Produktion und zu wenig Kaufkraft auf Seiten der ausgebeuteten Proletarier ausgelöst werde.

Marx entwickelt sogar eine ausgefeilte theoretische Begründung, wieso der Kapitalismus prinzipiell in seinen Untergang strebe. Der Philosoph geht davon aus, dass die Profitraten der Unternehmer langfristig fallen werden: Die Konkurrenz treibe die Unternehmer dazu, immer mehr Kapital in zusätzliche und bessere Maschinen und Fabriken zu investieren, womit deren Anteil an der Produktion im Vergleich zur menschlichen Arbeitskraft zunehme. Da für Marx im Sinne seiner Theorie Gewinn aber nur aus der Ausbeutung der Arbeitskraft entstehen kann, fällt – bei relativ weniger eingesetzten Arbeitern – im Verhältnis der Profit aus der Produktion.

Daraus leitet er ein großes Krisenszenario ab: Die fallende Profitrate führe zu einem immer gnadenloseren Konkurrenzkampf, zu Insolvenzen von Betrieben, einer zunehmenden Konzentration des Kapitals in den Händen weniger Unternehmer. Doch mit der Bildung von Monopolen wachse „die Masse des Elends, der Ausbeutung, aber auch die Empörung der stets anschwellenden Arbeiterklasse“. Am Schluss werde die „kapitalistische Hülle“ in einer proletarischen Revolution gesprengt.

So werde der Kapitalismus enden, jenes System einer arbeitsteiligen Marktwirtschaft, in der so gut wie alles zur Ware geworden ist und in der nach dem Prinzip des Mehrwerts die menschliche Arbeitskraft ausgebeutet wird. Jenes System, in dem diese Ausbeutung auf der einen Seite Profit und akkumuliertes Kapital erzeugt – und auf der anderen Seite Elend.

Zwei gesellschaftliche Gruppen hat diese Wirtschaftsordnung nach Marx hervorgebracht, zwei „Klassen“: die Kapitaleigner und diejenigen, die nichts als ihre Arbeitskraft besitzen und sie als Lohnarbeiter auf dem Markt anbieten müssen. Beide Klassen sind der gleichen kapitalistischen Dynamik unterworfen, und ihre Gegensätze, ihre Kämpfe gegeneinander, sind es, die laut Marx das System schließlich zerstören werden.

Was danach kommen wird, das ist nicht mehr Teil seiner wissenschaftlichen Bestandsaufnahme im „Kapital“.

Doch bereits im „Kommunistischen Manifest“ haben Marx und Engels eine Vision skizziert. Nachdem man die Kapitalisten enteignet habe, werde es keine Knechtung mehr geben: „An die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft mit ihren Klassen und Klassengegensätzen tritt eine Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist.“

Ohne Ausbeutung, ohne Entfremdung und ohne übermäßige Arbeitsteilung, ohne Privateigentum und Profitstreben könne der Kommunismus das allgemeine Wohl mehren und genügend Produktivkräfte wecken, um die für jeden notwendige Arbeitszeit auf ein Minimum zu reduzieren. Jedem bleibe dann, so sinnt Marx rund zehn Jahre später, sogar noch freie Zeit für künstlerische und wissenschaftliche Tätigkeit.

Es ist die Utopie einer durch und durch selbstbestimmten Gesellschaft.

Der "Marxismus" wird zur Ideologie des 20. Jahrhunderts

Im Jahr 1867 erscheint der erste Band des „Kapitals“ in einem Hamburger Verlag (zwei weitere Bände wird Engels nach dem Tod des Freundes aus dessen Manuskripten zusammenstellen und veröffentlichen). Das nahezu 800 Seiten starke, schwierige und anspruchsvolle Werk wird zunächst wenig gelesen, dann aber in der deutschen Arbeiterbewegung mit wachsendem Interesse aufgenommen.

Bereits im frühen 19. Jahrhundert haben Beschäftigte in England zum Teil heftig gegen Missstände protestiert. Erste Gesetze verbesserten daraufhin die Lage leicht. In Deutschland schlossen sich Arbeiter zu Selbsthilfeorganisationen zusammen, um einander etwa im Krankheitsfall zu unterstützen. Seit Mitte des Jahrhunderts haben deutsche Aktivisten erste landesweite Gewerkschaften gegründet, so bei Zigarrenmachern und Druckern.

Zahlreiche sozialistische Ideen sind in dieser Zeit im Umlauf. Deren Anhänger fordern eine gerechtere, gemeinschaftlich organisierte Gesellschaft, propagieren Produktionsgenossenschaften und kollektiv verwaltete Siedlungen. Manche fordern die Abschaffung der kapitalistischen Verhältnisse, viele nur deren Zähmung durch die Regierung.

Doch kein Denker hat den Kapitalismus bislang so grundlegend und umfangreich seziert wie Karl Marx, keiner hat dessen inneren Gesetze so systematisch beschrieben und dessen revolutionäre Überwindung so nachdrücklich in Aussicht gestellt. Verbreitung finden die neuen Ideen nach der Veröffentlichung des „Kapitals“ jedoch vor allem in populären Zusammenfassungen des dicken Buches, die die Gedanken des Autors teils verzerren.

Marx selbst ist kein reiner Theoretiker der Revolution, sondern will als Aktivist durchaus etwas bewirken: So ist er beispielsweise 1864 an der Gründung der „Internationalen Arbeiter-Assoziation“ in London beteiligt. Der Versuch, innerhalb der einzelnen Länder Arbeiterparteien unter der Führung der Assoziation zu bilden, scheitert jedoch – auch an Marx, der fürchtet, Anarchisten könnten zu viel Einfluss gewinnen. Er hält die Anarchisten für politisch nicht berechenbar, weil sie Parteien und jedes politische Vorgehen gegen die Bourgeoisie grundsätzlich ablehnen.

Marx korrespondiert mit den Führern verschiedener revolutionärer Bewegungen und sich bildender sozialistischer Parteien in Europa, die nun aus den alten Vereinigungen hervorgehen. Aus der Ferne verfolgt er, wie sich 1875 im Deutschen Reich der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein und die Sozialdemokratische Arbeiterpartei zur Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands zusammenschließen, der ersten Interessenvertretung dieser Art auf dem Kontinent.

Damit hat sich eine politische Vertretung der Proletarierklasse gebildet – so wie es die Internationale Arbeiter-Assoziation und ihr Mitgründer Karl Marx immer gefordert haben. Doch der Autor des „Kapitals“ hält die deutschen Arbeiterführer nicht für radikal genug: Er glaubt, dass sie sich der preußischen Obrigkeit anbiedern und auf eine Befreiung der Arbeiterklasse innerhalb jener engen Grenzen hoffen, die der deutsche Kaiser und sein Kanzler Otto von Bismarck ziehen werden.

Tatsächlich fußt das Programm der neu gegründeten SAPD anfangs nicht auf der Marxschen Forderung nach einem revolutionären, kommunistischen Umsturz. Es ist eher aus Versatzstücken in Frankreich und Deutschland kursierender sozialistischer Ideen zusammengesetzt. Erst als die deutsche Regierung unter Bismarck 1878 beginnt, die Sozialisten zu verfolgen und ihre Vereinigungen zu verbieten, bekennen sie sich zu einem orthodoxeren Marxismus. 1891 prägen die Theorien des Londoner Emigranten das Erfurter Programm der Arbeiterpartei – die sich nun Sozialdemokratische Partei Deutschlands nennt.

Die SPD fordert darin „die Verwandlung des kapitalistischen Privateigentums an Produktionsmitteln in gesellschaftliches Eigentum und die Umwandlung der Warenproduktion in sozialistische, für und durch die Gesellschaft betriebene Produktion“. Allerdings fehlt auch im Erfurter Programm die Marxsche Forderung nach einer Revolution und einer „Diktatur des Proletariats“ als Übergangsphase vor dem Endziel des Kommunismus.

Denn erst im Jahr zuvor ist das von Bismarck forcierte „Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie“ aufgehoben worden, das zur Verhaftung und Verurteilung Hunderter Sozialisten geführt hatte – und nun fürchten die Arbeiterführer wohl, ein offener Aufruf zur Revolution könnte zu einem erneuten Verbot der Partei führen.

Dennoch sorgt der stete Druck der proletarischen Bewegung dafür, dass Bismarck in den 1880er Jahren beginnt, die modernsten Sozialgesetze weltweit zu erlassen: Neu eingeführte staatliche Kranken-, Unfall- und Rentenversicherungen mildern das proletarische Elend.

In den Jahren nach 1880 gründen sich 19 sozialistische und Arbeiterparteien in Europa, entstehen in fast allen Ländern rasch wachsende Gewerkschaften. In Großbritannien, dem industriell am weitesten fortgeschrittenen Land, zählen die Vertretungen zu dieser Zeit bereits Hunderttausende Mitglieder.

Marx steht in engem Kontakt zu den britischen Gewerkschaftsführern, hält sie aber für korrumpiert, weil sie politisch der Liberalen Partei nahe stehen. So ist es immer wieder: Ein Sozialist, der nicht hundertprozentig das vertritt, was Karl Marx im „Kapital“ dargelegt hat, zieht sich dessen polternden Zorn zu.

Auch in Frankreich organisieren sich sozialistische Gruppen, einige nennen sich sogar „Marxisten“. In Russland vertiefen sich revolutionär gesinnte Studenten in die Schriften des Deutschen.

Der Philosoph, inzwischen eine Art Veteran der Revolution, verfolgt von London aus aufmerksam all diese Entwicklungen, betont aber immer wieder die Notwendigkeit einer gewaltsamen Umwälzung. Dass er die große kommunistische Revolution selbst noch erleben wird, bezweifelt er allerdings inzwischen. 1881 erkrankt er im Exil, wahrscheinlich an Tuberkulose. Zwei Jahre später, am 14. März 1883, stirbt er in London und wird im Norden der Stadt beigesetzt.

Zu diesem Zeitpunkt ist der Industriekapitalismus bereits in seinen nächsten Innovationszyklus eingetreten, nun zündet die dritte Brennstufe der Industriellen Revolution: Chemiker gewinnen synthetische Farben aus Kohlenteer und stellen künstliches Ammoniak her, Erfinder entwickeln den Viertaktmotor, den elektrischen Antrieb und die Glühlampe. Die chemische und die Elektro-Industrie entstehen, bald darauf fahren die ersten Automobile. Die große Krise des Kapitalismus, sein Zusammenbruch, ist wieder einmal verschoben.

Daran wird deutlich, was sich auch im weiteren Lauf der Geschichte zeigen wird: Zahlreiche Voraussagen von Marx bewahrheiten sich nicht. Weder kollabiert das System, noch nimmt das Elend des Proletariats immer weiter zu. Zu beobachten ist lediglich, dass der Kapitalismus über weite Phasen die Schere zwischen Arm und Reich aufgehen lässt, nicht jedoch die Armut absolut verschlimmert.

Auch die These von der „langfristig fallenden Profitrate“, auf die Marx einen Großteil seines Untergangsszenarios gründet, bewahrheitet sich nicht.

Daher attestieren spätere Ökonomen Marx massive theoretische Versäumnisse. In mehreren Punkten wird das Marxsche Werk, obwohl durchaus anspruchsvoll konstruiert, in den folgenden Jahrzehnten wissenschaftlich widerlegt. So wird seine Einschätzung, dass sich der Wert und Preis einer Ware vor allem nach dem Maß der darin enthaltenen menschlichen Arbeit bemisst, verworfen zugunsten der Erkenntnis, dass sich ein Marktpreis vor allem durch die Nachfrage bildet.

Auch die für Marx zentrale Mehrwerttheorie stellen Ökonomen infrage. Sie gehört daher auch nicht zum wirtschaftswissenschaftlichen Kanon (wenngleich sie für viele Kapitalismuskritiker ein brauchbares Analysewerkzeug bleibt).

Nachfolgende Kollegen wie der Österreicher Joseph Schumpeter sehen in Marx dennoch einen Ökonom von Spitzenrang. Hellsichtig etwa darin, zu erkennen, dass der Kapitalismus dazu tendiert, alles zur Ware zu machen – ein Prozess, der sich im 20. Jahrhundert noch intensiviert. Mit seiner Vorhersage von Konzentrationsprozessen und Monopolbildung liegt Marx ebenfalls richtig (siehe Seite 74).

Zahlreiche Ökonomen des 20. Jahrhunderts entwickeln zudem auf Marx aufbauend wichtige Modelle zum Wirtschaftskreislauf, zum Konjunkturverlauf und zum Wachstum. Und doch: Seine größte Wirkung entfaltet Marx im Politischen. Vermittelt durch seinen Freund Friedrich Engels sowie andere Theoretiker des Sozialismus, verfestigen sich die Marxschen Ideen – seine Analysen, Prophezeiungen, Aufrufe – bald zu einem festen Denkgebäude, zu einer Weltanschauung. Dieser „Marxismus“, wenngleich oft nicht sauber im Sinne des Namensgebers formuliert, wird zu einer der wirkungsmächtigsten – und fatalsten – Ideologien des 20. Jahrhunderts.

Und zur größten Herausforderung des Kapitalismus überhaupt: Die Revolutionäre in Russland und China, in Vietnam und Angola, in Albanien und auf Kuba berufen sich auf Marx, und die kommunistischen Regime, die bald einen beträchtlichen Teil des Globus überspannen, sind den kapitalistischen Gesellschaften lange Zeit Alternative und Bedrohung zugleich.

Innerhalb der westlichen Welt haben Sozialdemokratie und Arbeiterbewegung – beide zum Teil ebenfalls marxistisch inspiriert – seit der Mitte des 19. Jahrhunderts fundamentale gesellschaftliche Veränderungen herbeigeführt. Und es ist auf eine gewisse Weise vermutlich sogar Marx selbst zuzuschreiben, dass sich seine Prognosen vom Untergang des Kapitalismus nicht bewahrheitet haben.

Denn eine Erkenntnis ist wohl unwiderlegbar: Seine Lehren stärkten gerade jene inneren Gegenkräfte, die dafür sorgten, dass das System für viele überhaupt erträglich wurde.