Manchmal entscheiden in der Geschichte wie im Mythos das Zittern einer Hand, ein paar Zentimeter Eisen und der blinde Zufall über die Wendung, die ein Zeitalter nimmt. Und manchmal sind es nicht Paläste und Parlamente, in denen historische oder sagenhafte Entscheidungen fallen, sondern Felsschluchten und Festungen.

So ist es am Montag, dem 17. Dezember 1793, in den düsteren Stunden einer stürmischen, regenschweren Winternacht auf der schroffen Halbinsel Le Caire an der französischen Mittelmeerküste.

Dort erhebt sich, genau gegenüber dem bedeutenden Kriegshafen Toulon, seit vier Monaten eine britische Stellung auf karstigem Grund - das Fort Mulgrave: Geschütze, Schanzen aus Erde und Holz, Gräben. Als "le petit Gibraltar" fürchten die französischen Soldaten das Bollwerk.

Um die Festung entbrennt an diesem Dezembertag zwischen den französischen Angreifern und ihren britischen, spanischen sowie italienischen Verteidigern ein erbarmungsloser Kampf. Mündungsfeuer, Pulvergestank. Kommandorufe. Gestalten, die zwischen Kanonen verbissen ringen. Schreie in Agonie und Triumph. Blitzende Bajonette. Keine Gefangenen.

"Les morts s'entassent par monceaux", schreibt später ein französischer Offizier: "Die Toten häuften sich zu Hügeln auf." In jenem mörderischen Gemenge packt ein namenloser Verteidiger sein Gewehr und sticht auf einen Schatten ein. Doch der Stoß ist schlecht gezielt, oder er wird abgefälscht, niemand wird das je wissen. Sicher ist nur, dass das Opfer unwahrscheinliches Glück hat:

Die Bajonettklinge trifft bloß die rechte Wade. Blut und Schmerz, doch keine Lebensgefahr. Der Getroffene ist ein 23 Jahre alter französischer Major. Er taumelt weiter durch die Nacht. Es ist Napoleon Bonaparte.

Wäre das feindliche Eisen nur einige Zentimeter höher in seinen Leib gefahren, Bonaparte wäre in der Nacht wohl auf einem jener schaurigen Leichenhügel geendet - als eines von unzähligen, schnell vergessenen Opfern einer anbrechenden Epoche von Revolution, Terror und Krieg.

So aber kommt er davon. Statt alles zu verlieren, gewinnt er alles: Die Eroberung des Forts Mulgrave ist seine erste militärische Glanztat. Hier erntet er ersten Ruhm. Hier schafft er sich mächtige Verbündete.

Hier beginnt sein Aufstieg vom Niemand, der aus seiner Heimat Korsika schändlich fliehen musste, zum Herrscher über Europa. Ein Schicksal wie aus einer antiken Sage: blutgetränkt, unerbittlich, schwindelerregend in der Geschwindigkeit des Aufstiegs, in der Höhe des Ruhmes, im finalen Sturz vom Olymp.

Bonapartes Vater wird zum Verräter

Wie aus einer Sage beginnt schon seine Lebensgeschichte: an einem archaischen Ort. Napoleone Buonaparte (die Familie wird erst später ihre Namen französisch schreiben) kommt zu Mariä Himmelfahrt 1769 in Ajaccio als zweiter Sohn eines leichtfertigen Vaters und einer eisenharten Mutter zur Welt. Die Stadt an der Westküste Korsikas zählt bloß 4700 Köpfe, ein Hafen für Korallenfischer, die Häute geschlachteter Tiere werden im Freien zum Trocknen aufgespannt, im Sommer stinkt es und die Malaria wütet.

Die adeligen Buonapartes gehören zur Elite dieser provinziellen Welt - aber was heißt das schon? Das Geburtshaus steht, drei Stockwerke hoch, an der Rue Malerba, die Familie erwirbt noch weitere Gebäude, einige Olivengärten, Getreidefelder und Salinen, die nichts einbringen außer Verdruss. Bescheidener Wohlstand - zu bescheiden für den Vater, der den Willen zur Macht hat, aber nicht das Talent dafür.

Korsikas 130 000 Einwohner sind Fischer, Bauern, arme Leute. Eine Welt der Clans, in der die Vendetta, die Blutrache, über Generationen fortgetragen wird. Die Insel gehörte 450 Jahre lang zur Stadtrepublik Genua, im 18. Jahrhundert bloß noch ein Schatten früherer Größe. Im unzugänglichen Hinterland kämpfen Freischärler unter dem Revolutionär Pasquale Paoli längst für die Unabhängigkeit. Als Vertrauter des Anführers mit dabei ist der Vater Buonaparte.

1768 hat Frankreich dem taumelnden Genua die Insel für zwei Millionen Livres abgekauft. In Paris sorgt man sich um den Mittelmeerhandel aus Marseille, befürchtet, dass Rivalen wie etwa Spanien das Chaos auf Korsika nutzen könnten, um dort Flottenbasen einzurichten, von denen aus sie in der Lage wären, Frankreichs Verbindungen zu kappen.

So schickt der König einige Tausend Soldaten, um die Städte auf Korsika zu besetzen und den Unabhängigkeitskampf dort zu beenden. Paoli stellt sich mit etwa 1000 Getreuen zur Entscheidungsschlacht, verliert, flieht ins Exil.

Sein Vertrauter Buonaparte aber wird zum Kollaborateur. Er dient sich dem französischen Gouverneur an, drei Monate vor Napoleons Geburt - und der Sprössling wird hineinwachsen in die Spannung zwischen dem archaischen Korsika und dem modernen Frankreich, zwischen Provinz und weiter Welt, zwischen Clanwesen und höfischem Prunk.

Ein hohler Prunk allerdings. Ludwig XV. regiert einen Staat nahe am Bankrott. Hungerrevolten erschüttern das Land. 1763 ist Frankreich in einem Krieg Großbritannien unterlegen und hat neben mehreren Kolonien in Amerika auch viel Geld verloren.

Im Absolutismus - der persönlichen Herrschaft des Monarchen über sein Reich - klaffen nun tiefe Risse. Der König? Ein Lebemann, unfähig, die Probleme des Landes zu lösen. Der erste Stand, der Klerus? Steuerbefreite Pfründenjäger eher als Geistliche. Der zweite Stand, der Adel? Eine winzige Elite der Schmarotzer, stolz bis zur Dummheit, doch privilegiert, alle wichtigen Ämter unter sich aufzuteilen.

Der dritte Stand, die Masse des 25-Millionen-Volkes? Vom wohlhabenden Manufakturbesitzer bis zum Bettler sind alle politisch bedeutungslos, belastet mit drückenden Steuern, um die Kosten etwa des Schlosses von Versailles und des verlorenen Krieges abzutragen.

Frankreich ist ein Staat am Vorabend einer Existenzkrise. Ein Staat, in den Bonaparte hineingeschleudert wird, als er neun Jahre alt ist. Denn Ende 1778 muss das Kind seine Heimat verlassen - die jüngsten seiner zwölf Geschwister wird er erst Jahre nach deren Geburt sehen. Der Vater schickt ihn auf die von Franziskanern geleitete Militärschule von Brienne-le- Château in der Champagne: ein Institut, in dem Adelssöhne zum Militärdienst gedrillt werden, Mathematik, Sprachen, Fechten lernen. Die Eleven schlafen in kaum zwei Quadratmeter messenden, unbeheizten, verschlossenen Zellen.

Später werden sich Legenden um jene Jahre ranken: Bonaparte, der heroi sche Außenseiter. "Obwohl ich nicht groß war, mangelte es mir nicht an Kraft", wird er prahlen und versichern, stets als "Sieger" aus Kämpfen mit Mitschülern hervorgegangen zu sein.

Die Wahrheit ist vermutlich trister: Bonaparte erhält auf Empfehlung des korsischen Gouverneurs ein königliches Stipendium, er gehört zu den élèves du roi, armen Adeligen, die etwa die Hälfte der ungefähr 110 Schüler stellen. Zudem muss er mühsam Französisch lernen - zeit seines Lebens wird er diese Sprache mit Dialekt sprechen, wird in seinen geschriebenen Sätzen die Grammatik seiner korsischen Muttersprache hindurchschimmern.

Möglich also, dass dieser arme Schlucker aus der Fremde von den Kameraden bespöttelt wird, dass er sich wiederum in unbändigen Stolz und großen Ehrgeiz flüchtet. Echte Freunde gewinnt er in Brienne jedenfalls nicht. Bonaparte liest, vor allem Politisches.

Auf dem Thron sitzt inzwischen Ludwig XVI.: gutmütig, schwächlich, mit der Leitung der Staatsgeschäfte überfordert. Schon im ersten Regierungsjahr müssen seine Truppen eine Hungerrevolte blutig unterdrücken.

Schon den jungen Napoleon treibt brennender Ehrgeiz

Immer lauter wird die Kritik am Absolutismus. Der Philosoph Charles- Louis de Secondat, Baron de Montesquieu, hat schon 30 Jahre zuvor in seinem Buch "Vom Geist der Gesetze" eine Verfassung gefordert, politische Rechte, Meinungsfreiheit.

Ebenso der Aufklärer Jean- Jacques Rousseau in seiner Schrift "Vom Gesellschaftsvertrag". Als der Finanzminister 1781 - zum ersten Mal überhaupt - den Staatshaushalt publiziert, sorgen die horrenden Kosten des Hofes für einen Skandal in der Öffentlichkeit. Ludwig XVI. weiß sich nicht anders zu helfen, als den Minister zu entlassen.

Wie genau Bonaparte dies alles verfolgt, ist kaum auszumachen. Dass es ihn beeinflusst, hingegen schon: Als der Vater 1784 den fast 15-Jährigen in Brienne besucht, spottet der anschließend in einem Brief an den Onkel über die politesse ridicule, die "lächerliche Höflichkeit", des Adels und über dessen "Verschwendung" - verächtliche Kritik am nie wirklich erfolgreichen Vater und gnadenloser Blick auf den eigenen Stand.

Im selben Jahr entscheidet sich Bonaparte, seine Karriere bei der Artillerie fortzusetzen. Das ist eine moderne Waffengattung, und sie steht zudem im Ruf, dass dort, anders als etwa in der Kavallerie, hohe Geburt beim Vorankommen weniger zählt als Ehrgeiz und Können.

Das erste Mal in Paris, an der "Ecole Militaire": blaue Uniformen mit rotem Kragen, gute Kost, stundenlanger Drill. Er ist erst wenige Monate dort, als ihn die Nachricht ereilt, dass sein Vater einem qualvollen Magenleiden (vermutlich Krebs) erlegen ist. Formelle, kalte Trauer in seinen Briefen an die Familie, kaum verhüllte Verachtung gegenüber dem älteren Bruder, den er für zu schwach hält, kurz: Bonaparte sieht sich nun als Oberhaupt des Clans. Dem Glück der Familie - und deren Finanzen - gilt fortan seine größte Sorge.

In einem statt der üblichen zwei Jahre leistet er den Schuldienst ab (um Geld zu sparen), wird 42. von 58 Prüflingen. Am 1. September 1785 tritt Bonaparte seinen Dienst als Unterleutnant in einem Artillerieregiment in Valence an:

16 Jahre alt, schüchtern, ungeschickt in der Gesellschaft, mit wenig Lebens- und wohl gar keiner Liebeserfahrung, kein Glücksspieler, kein Trinker wie viele der Kameraden. Dafür kämpft er sich abends in seiner Stube durch Bücher, liest die französischen Klassiker, Corneille, Racine, den Aufklärer Voltaire, eine Biografie Friedrichs des Großen, getrieben von einem vagen, aber brennenden Ehrgeiz, selbst einmal, wie er schreibt, in die "Annalen" einzugehen.

Was er von seinem kargen Lohn von 920 Livres im Jahr entbehren kann, schickt er heim nach Korsika. "Alle familiären Sorgen haben mir meine Jugendjahre verdorben", wird er später gestehen, "sie haben sich auf meine Stimmung ausgewirkt und vor der Zeit ernst werden lassen." Ein Unbekannter porträtiert Bonaparte in dieser Zeit: Die Skizze zeigt einen verschlossenen Jüngling mit schulterlangem Haar, großer Nase, schwachem Kinn. Er wirkt, als würde er niemals lächeln.

Das Epochenjahr 1789 beginnt für Bonaparte in Burgund: Sein Regiment ist inzwischen nach Auxonne verlegt worden. Er isst bloß einmal am Tag, klagt häufig über Fieber, wechselt seine Kleidung nur an jedem achten Tag - ein etwas verwahrloster Offizier. Das erste Zittern des welthistorischen Bebens erreicht ihn im April.

In der Stadt Seurre, 30 Kilometer südwestlich von Auxonne, blockiert eine wütende Menge Flussschiffe, die Getreide aus der Region fortschaffen sollen. Die Menschen hier hungern, man will das Korn nicht hergeben. Zwei Getreidehändler werden erschlagen. 100 Soldaten eilen aus Auxonne herbei, um die Revolte niederzuhalten. Napoleon Bonaparte ist ihr zweithöchster Offizier.

Auch hier eine spätere Legende: "Lasst alle ehrenwerten Bürger nach Hause gehen, ich schieße nur auf Abschaum!", soll er geschrien haben, als er seine Männer durch das Städtchen führt. Tatsächlich herrscht dort schon wieder Ruhe, als die Truppe eintrifft. Eine trügerische Ruhe.

Denn in jenem Frühjahr verbinden sich zwei lange schwelende Krisen. Da ist zum einen der Hunger, weil immer wieder nach Missernten die Mehlpreise ins Unbezahlbare steigen. Da sind zum anderen die dramatischen Staatsschulden, die Ludwig XVI. schließlich dazu zwingen, die Steuern zu erhöhen.

Doch diese Maßnahme ist für Frankreich so radikal, dass der König sie nicht einfach anordnen darf, sondern dafür die Zustimmung der Generalstände einholen muss - eines ehrwürdigen Gremiums, in das Klerus, Adel und Bürger ihre Vertreter wählen. Ein Parlament ist dies nicht, denn die ersten beiden Stände, obgleich eine winzige Minderheit, stellen bei der Wahl 1789 die Hälfte der Abgeordneten. Aber immerhin müssen die Generalstände zustimmen, damit neue Steuern in Kraft treten.

Ludwigs Vorgänger regierten noch derart unangefochten, dass sie die Generalstände seit 1614 nicht mehr einberufen hatten. Ungestört konnten sie Politik machen. Doch die Schuldenlast ist inzwischen so groß und die Königsautorität von den Schriften der Philosophen und der Empörung der Öffentlichkeit über die Versailler Verschwendung dermaßen zermürbt, dass allein die Einberufung der Generalstände bereits Eingeständnis von Not und Niederlage ist.

Am 5. Mai 1789 treten sie zusammen. Aber das Gremium stimmt den Steuererhöhungen nicht zu, sondern entwickelt sich zum Forum für die gärende Unzufriedenheit im Land. Nach sechs Wochen erklären sich die Delegierten des dritten Standes sogar eigenmächtig zur Nationalversammlung. Deren Ziel: eine Verfassung auszuarbeiten, das Königtum in seiner Macht zu beschneiden, Frankreich gründlich zu reformieren.

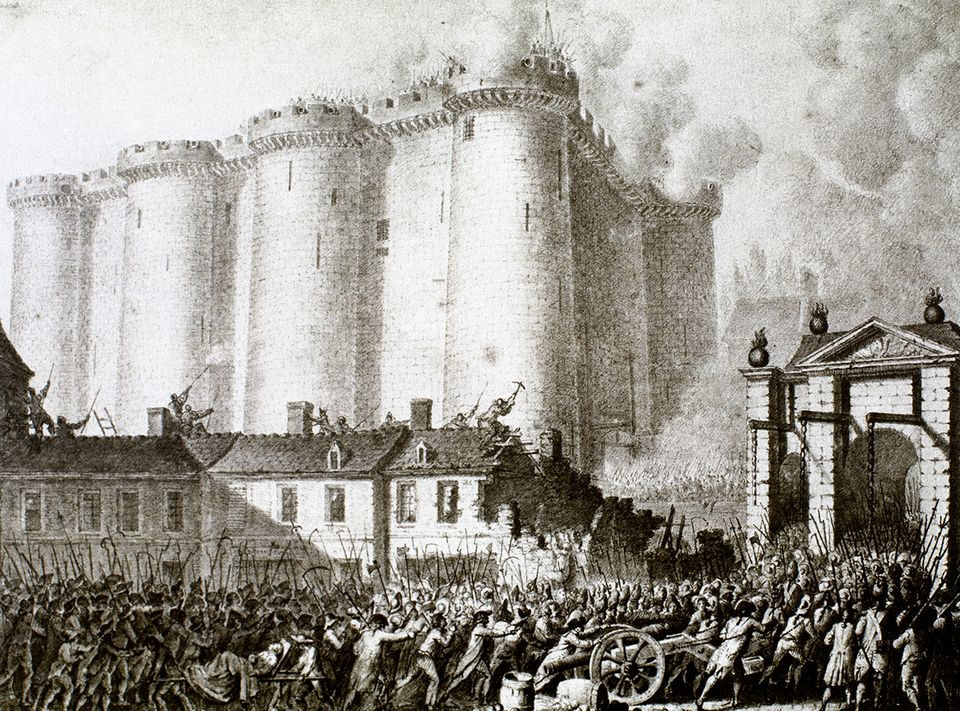

Es ist der Beginn der Revolution. Der König ist hilflos: Am 14. Juli stürmen Pariser Bürger die Bastille, die Zwingburg im Herzen ihrer Stadt, in der zwar wenige Gefangene einsitzen, die aber Symbol monarchischer Autorität ist. Die Nationalgarde wird gegründet: eine aus Bürgern gebildete, dem König nicht länger loyale Armee. Blau-weiß-rote Kokarden werden zu den Farben der Umstürzler.

Am 26. August verkündet die Nationalversammlung die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Am 5. Oktober stürmen Marktweiber und Nationalgardisten das Schloss von Versailles, nötigen den König, mit ihnen nach Paris zu kommen: De facto ist Frankreich damit ein anderer Staat geworden. Ludwig XVI. ist in der Gewalt der Bürger.

Eine allgemeine Wahl für ein Parlament - den Konvent - wird vorbereitet, Experten arbeiten an Frankreichs erster Verfassung, Kleriker und Adelige verlieren ihre Privilegien. Auf dem Land zünden verbitterte Bauern die Schlösser ihrer Grundherren an. Und Bonaparte? Der denkt vor allem an seinen Clan und an Korsika.

Der Offizier wird zum radikalen Jakobiner

Fünf Tage dauert es, bis sich die Menschen in Auxonne vom Sturm auf die Bastille mitreißen lassen. Am 19. Juli sammeln sich auch hier Unzufriedene, verprügeln den stellvertretenden Bürgermeister.

Bonapartes Untergebene sind kurz davor, zu den Aufständischen überzulaufen, doch der Korse redet so lange auf sie ein, bis er sie vom Stillhalten überzeugen kann. Dennoch erwähnt er die Revolution in seinen Briefen kaum, schreibt vor allem von Finanzsorgen, seiner Suche nach Geldquellen, von Familiengeschäften. Anfang September 1789 beantragt er Urlaub und reist auf seine Heimatinsel.

Ist die Revolution im Mutterland ein Kampf der Stände um Macht, so ist sie auf Korsika ein Ringen der Clans. Zwar kollabiert auch auf der Insel die Autorität des Königs, doch das Vakuum wird nicht von Umstürzlern aus dem dritten Stand genutzt, sondern von den Oberhäuptern eingesessener Familien.

Am 15. August 1789 wird in Ajaccio ein Comité Patriotique gewählt, eine Stadtversammlung - doch die ist nur revolutionär geschminkt: In ihr sitzen 36 Lokalgrößen. Einer von ihnen ist Giuseppe (Joseph) Buonaparte, der ältere Bruder. Diese Hoffnung vor allem treibt Napoleon Bonaparte an: dass auf der Insel in den Wirren der Revolution die Macht neu verteilt wird - und seine Familie dabei ihren angemessenen Anteil erhält.

Nicht zur Revolution in Frankreich treibt es ihn, sondern zum Einfluss auf Korsika. Er will den Buonapartes eine nie gekannte Stellung auf dem Eiland sichern. In der neuen Zeit will er den alten Traum des Vaters verwirklichen.

1790 kehrt Pasquale Paoli aus dem Exil zurück, der Führer der korsischen Unabhängigkeitsbewegung. Triumphaler Empfang, dem 65-Jährigen wird eine Statue errichtet. Paoli ist nun endlich an der Macht. Er ignoriert Gesetze, belohnt alte Anhänger, schaltet Gegner aus. Ein Held, Kämpfer, Diktator - der Eindruck auf den 20 Jahre alten Bonaparte muss ungeheuer sein. Er lernt den autoritären Machtmenschen bewundern, er lernt den politischen Kampf.

Um seinen Bruder in Ajaccio zu unterstützen, schreibt er Pamphlete und spielt zum ersten Mal auf der Klaviatur der öffentlichen Meinung. Zugleich denunziert er lokale Gegner bei den korsischen Abgesandten der Pariser Nationalversammlung und drängt auf Abberufung seiner Kontrahenten: "Diese Maßnahme ist gewalttätig, vielleicht illegal, aber notwendig." Der Diktator als Held, die Manipulation der öffentlichen Meinung, die kalte Intrige gegen Feinde, der offene Gesetzesbruch:

In den mehr als zwölf Monaten, die Napoleon Bonaparte auf Korsika im Parteienkampf verbringt, saugt er Techniken des Machtspiels auf und formt für sich selbst das Ideal des entschlossenen, rücksichtslosen Politikers.

Doch je länger er auf Korsika weilt, desto enger scheint ihm die Insel zu werden. Hat er noch als gedemütigter Außenseiter auf der Militärschule in Notizen seinem "Hass" auf Frankreich freien Lauf gelassen, hängt nun am Familienhaus ein Plakat mit der Aufschrift:

"Vive la France!" Anfang 1791 jedenfalls lässt er seinen Clan auf Korsika zurück, geht wieder zu seinem Regiment, das bald darauf nach Valence verlegt wird. Aus seiner Einheit sind viele royalistische Offiziere ins Exil geflohen. Welche Karrieren tun sich da plötzlich auf! Bonaparte wird zum Leutnant befördert und erkennt, dass er in Frankreich möglicherweise eine noch viel einflussreichere Stellung einnehmen könnte als je auf Korsika.

Aus dem verwahrlosten Soldaten wird ein politischer Offizier: Bonaparte ist inzwischen den radikalen Jakobinern beigetreten, wird im Juni 1791 sogar Sekretär des örtlichen Clubs. Jetzt erst kämpft er wahrhaft mit in der Revolution - und zwar auf Seiten ihrer fundamentalsten Verfechter.

Die Jakobiner sind Anfang 1790 in Paris entstanden - eine Art Partei, in der sich Männer sammeln, die Frankreich in eine Republik verwandeln wollen: bürgerliche Intellektuelle und Idealisten wie die Anwälte Maximilien Robespierre und Georges Danton. Sie werden unterstützt von Tagelöhnern und Habenichtsen, in denen tödlicher Hass gegen die Adeligen lodert.

Allerdings sind die Jakobiner eine Minderheit. Viele Revolutionäre sind Handwerker, Händler, Notare - und nun zufrieden mit dem Erreichten, sie sehen ihre Zukunft in einer konstitutionellen Monarchie.

Den meisten Adeligen und Klerikern hingegen geht auch das noch zu weit, sie würden am liebsten zum Absolutismus zurückkehren. Manche fliehen, andere organisieren mit lokalen Anhängern den Widerstand gegen die Revolution, so in der entlegenen Atlantikregion Vendée. Der König, der entweder nichts tut oder im entscheidenden Augenblick das Falsche, entschließt sich in dieser unübersichtlichen Situation zur Flucht ins Ausland.

Heimlich schleicht sich die königliche Familie in der Nacht des 20. Juni 1791 aus Paris - wird aber nur Stunden später schmählich gestoppt und unter den eisigen Blicken einer schweigenden Volksmenge nach Paris zurückeskortiert. Ein ungeheurer Prestigeverlust des Herrschers. Ludwig XVI. steht nun im Verdacht, ein Landesverräter zu sein, der sich absetzen wollte, um mit fremden Fürsten gegen das eigene Volk zu kämpfen.

Und in der Tat: Der Monarch wollte bei den Herrschern von Österreich (seine Gattin Marie-Antoinette ist eine Schwester des Kaisers) und Preußen Zuflucht und Hilfe suchen. Deren gekrönte Häupter erklären denn auch öffentlich, dass sie einmarschieren, sollte Ludwig ein Haar gekrümmt werden.

Empörung in Frankreich, auch in der Armee. Die Soldaten leisten einen neuen Eid: diesmal auf den Nationalkonvent. Der König wird nicht mehr erwähnt. Bonaparte, tief beeindruckt vom feierlichen Ernst der Revolutionäre, schwört am 14. Juli in Valence.

Im Innern lodert der Streit zwischen den verschiedenen Fraktionen der Revolutionäre immer heftiger, außen braut sich ein Krieg zusammen: Der junge Offizier ahnt vielleicht schon, dass er bald zur Waffe greifen wird, wenn er auch noch nicht weiß, wann und gegen wen.

1793 fliehen Naopleon und seine Familie nach Südfrankreich

Ab 1792 wird aus Buonaparte nach und nach endgültig Bonaparte, weil er sein Schicksal mit Frankreich verknüpft. Zwar reist er im Frühjahr wieder nach Korsika. Doch Paoli, inzwischen de facto Herrscher auf dem Eiland, misstraut dem Clan, dessen Oberhaupt - Napoleons Vater - ihn einst verraten hat.

Die Buonapartes verlieren ihre Posten in Ajaccio. Schließlich muss Napoleon am 11. Juni 1793 sogar vor aufgebrachten Anhängern Paolis fliehen, die den Familiensitz verwüsten. Er rettet sich und seine Familie mit knapper Not nach Südfrankreich.

"Man muss die Seiten wählen", schreibt er danach. "Es mag ruhig mit der Seite sein, die triumphiert, mit der Seite, die zerstört, plündert, niederbrennt. Es ist besser, zu essen, als gegessen zu werden." Zerstören, plündern, niederbrennen . . . Tatsächlich wählt er ein Land im zweifachen Krieg. Denn schon am 20. April 1792 erklärt die Nationalversammlung Österreich den Krieg. Die Überlegung: Kämpfe gegen äußere Feinde sollen Einigkeit im Inneren erzwingen.

Später folgen Kriegserklärungen an Preußen, die Niederlande, Großbritannien, Spanien und italienische Kleinstaaten. So beginnt ein von Frankreich entfesseltes, mehr als zwei Jahrzehnte währendes europäisches Ringen, das Millionen Menschenleben kosten wird. Das Kalkül aber, das zur Eröffnung der Feindseligkeiten führte, geht nicht auf: Denn in Frankreich herrscht keineswegs Einigkeit.

In der Vendée lodert ein Aufstand. In Paris toben Machtkämpfe in den Reihen der Revolutionäre. Zweimal stürmt armes Volk 1792 den Palast in den Tuilerien, in dem der König mit seiner Familie nun lebt, beim zweiten Mal wird die Leibgarde des Monarchen erschlagen und Ludwig XVI. zum Gefangenen gemacht. Bonaparte, zufällig gerade in Paris, wird Augenzeuge der Attacken. Sein Leben lang wird er die Macht des entfesselten Pöbels fürchten und verachten.

Im Herbst 1792 setzen sich die Jakobiner durch: Frankreich wird am 25. September zur Republik erklärt. Am 21. Januar 1793 endet Ludwig XVI. unter der Guillotine. Am 6. April des gleichen Jahres installieren die Jakobiner den Wohlfahrtsausschuss, ein Sondergremium, das sich schnell zur eigentlichen Regierung entwickelt.

Die terreur nimmt zu, die Herrschaft durch Angst. In Paris überziehen die Jakobiner ihre Gegner innerhalb der Revolutionäre mit politischem Mord, in die Provinzen entsenden sie Armeen gegen Aufständische. Und so wird neben dem Krieg nach außen auch einer nach innen geführt, gegen Teile des eigenen Volkes. In der Vendée - und im Midi, dem Süden. Genau dort, wo Bonaparte nach seiner Flucht aus Korsika gelandet ist.

Im Süden wagen Anhänger des Königs die offene Revolte

Vor der Stadt Toulon am Mittelmeer formen Halbinseln zwei natürliche Hafenbecken. Seit Jahrzehnten ist hier ein erheblicher Teil der französischen Kriegsflotte stationiert. Mehr als 30 Großsegler liegen vor Anker oder in den Docks. Forts schützen das zerklüftete Hinterland. Das Arsenal, in dem Segler und Galeeren gebaut und repariert werden, ist größter Arbeitgeber der Region - und müsste eigentlich in diesen Kriegszeiten fieberhaft geschäftig sein.

Doch Toulon ist in Aufruhr. Denn der Hafen ist eine Brutstätte der Radikalen: Matrosen und Arsenalarbeiter meutern früh gegen royalistische Offiziere. Unter Ludwig XVI. waren ihre Löhne mit Monaten Verspätung ausgezahlt worden. Es sind arme, gewalttätige Männer. Die örtlichen Jakobiner zerhacken in revolutionärem Furor den höchsten Offizier des Arsenals und hängen dessen geschundenen Leichnam an eine Laterne. Andererseits leben vom Hafen auch Hunderte Handwerker und Händler - Bürger, die sich von den Gewaltexzessen bedroht fühlen.

Im Sommer 1793 ist das Arsenal bankrott. Arbeiter werden nur noch in Schuldverschreibungen der Revolutionsregierung bezahlt. Dieses von der Inflation zerfressene Papiergeld reicht kaum, um Brot zu kaufen - viele Arbeiter, bislang die Stützen der Radikalen, sind von den Jakobinern enttäuscht.

Nur deshalb wagen einige Notabeln von Toulon am 14. Juli die Konterrevolution: Sie exekutieren führende Jakobiner, verschleppen Hunderte weitere auf die "Thémistocle", ein Segelschiff, das zum schwimmenden Gefängnis wird.

Die Stadt verbündet sich mit dem gleichfalls rebellischen Marseille, erklärt sich loyal zum inhaftierten Königssohn - und schickt Unterhändler zu der auf dem Mittelmeer kreuzenden britischen Kriegsflotte unter Lord Samuel Hood.

Am 28. August um 7.30 Uhr gleiten englische und kurz darauf mit London verbündete spanische Schiffe kampflos in den befestigten Hafen. 12 000 Marinesoldaten Seiner Majestät besetzen wichtige Positionen in Toulon.

Ein unerhörter Prestigeverlust für die Jakobiner und eine tödliche Bedrohung: Die wichtigste Flottenbasis des Landes ist plötzlich in der Hand des schlimmsten Feindes. Die Regierung hat bereits Sondergesandte in den Midi geschickt, unter ihnen Augustin, den jüngeren Bruder des Revolutionsführers Maximilien Robespierre. Dazu eine Armee mit 12.000 Soldaten, angeführt von Jean- François Carteaux, einem ehemaligen Kunstmaler, der eitel ist, militärisch ahnungslos, aber brutal.

Marseille konnte Carteaux am 24. August einnehmen. 500 Bürger ließ er ohne Prozess exekutieren. Die Stadt wurde geplündert. Nun wendet er sich Toulon zu. Zufällig zählt zu den Verletzten eines ersten Scharmützels der Kommandeur der Regierungsartillerie - und zufällig kreuzt Tage später ein anderer Artillerieoffizier den Weg von Carteaux.

Seine politischen Verbindungen werden Bonaparte zum Verhängnis

Bonaparte ist nach seiner Flucht dem 4. Artillerieregiment in Nizza zugeteilt und zum Hauptmann befördert worden. Nun stürzt er sich so in den innerfranzösischen Machtkampf, wie er es auf Korsika gelernt hat: rücksichtslos, polemisch, geschickt.

Um den Jakobinern zu gefallen, veröffentlicht er im Juli 1793 ein Pamphlet: "Le Souper de Beaucaire". In der provenzalischen Stadt dieses Namens lässt er in dem Text einen Soldaten und drei Zivilisten zu einem fiktiven Abendessen zusammenkommen, bei dem über Politik gesprochen wird. Sollten sich die aufständischen Städte mit dem äußeren Feind Großbritannien verbünden, droht Bonaparte ihnen darin an: "Wenn die Bürger sich zu einer derartigen Schandtat bereitfänden, dann dürfe in ihrer schönen Stadt kein Stein mehr auf dem anderen bleiben, dann müsse binnen eines Monats ein Reisender, der dieser Ruinen ansichtig wird, den Eindruck haben, die Stadt sei schon vor hundert Jahren zerstört worden." Zu den Lesern des Traktats zählt Augustin Robespierre. Der ist entflammt von der Rücksichtslosigkeit, die der Text propagiert - und fördert fortan dessen Verfasser. So ist es also eine politische, nicht eine militärische Tat, mit der Napoleon Bonaparte erstmals bei Frankreichs Mächtigen Aufsehen erregt.

Am 16. September ist Bonaparte zwar bloß zufällig in der Nähe Toulons - er soll eine Nachschubladung Pulver bis nach Nizza geleiten. Doch es ist eben kein Zufall, dass Carteaux ihn zu seiner Belagerungsarmee als Ersatz für den verwundeten Befehlshaber der Artillerie abkommandiert.

Der General hält persönlich wohl wenig von dem ehrgeizigen Niemand aus Korsika - doch Augustin Robespierre sowie der aus Korsika stammende Abgesandte Christophe Saliceti setzen sich für Bonapartes Verwendung ein. Und es ist in diesen Tagen lebensgefährlich, dem Wunsch eines Robespierre nicht zu entsprechen. Vier Wochen später ist Bonaparte schon Major.

Toulon also. Der junge Offizier übernimmt eine desolate Truppe. Die Armee schleppt bloß 13 Geschütze und so gut wie kein Pulver mit. Praktisch aus dem Nichts zeigt Bonaparte jetzt sein militärisches Genie: Seinen Soldaten wird er zum Abgott, seinen Feinden zum Dämon.

Zwar ist er in den Wirren der Revolution rasch in den Rängen emporgeklettert, doch nichts in seiner bisherigen Laufbahn deutet auf die erschreckende Effizienz hin, mit der er Befehle nun exekutiert. Hier blitzt zum ersten Mal jenes furchterregende Talent auf, das bald Europa verändern wird.

Wie Kanonen bekommen? Bonaparte lässt Forts im Midi räumen, schafft Waffen aus Antibes und Monte Carlo auf Karren über holprige Wege, Pulver und Kugeln auf unauffälligen Fischerkähnen unter den Augen der ahnungs- los patrouillierenden britischen Flotte bis an die eigene Position.

Woher ausgebildete Artilleristen nehmen? Er rekrutiert Fußsoldaten aus der Armee, durchkämmt die Städte des Umlandes nach pensionierten Kanonieren, die er einstellt, um diese neuen Schützen auszubilden. Damit er an Vorräte kommt, verfasst Bonaparte eigenmächtig Requisitionsschreiben "im Namen der Republik" und plündert, derartig "legitimiert", umliegende Dörfer.

Die Kanonen verteilt er auf Schanzen, deren Positionen er klug auswählt, so wie er es auf der Artillerieschule gelernt hat. Persönlich streift er durch das Gelände, blickt von Anhöhen auf die feindlichen Positionen. Mit Holz und Erde lässt er die Batterien schützen - die Erde aber kann er nicht aus dem felsigen Untergrund graben, täglich lässt er 5000 Säcke aus Marseille heranschaffen.

Eine Position, die trotz Schanzwerken so exponiert ist, dass der Dienst dort besonders lebensgefährlich ist, nennt er "Hommes sans Peur", die Stellung der "furchtlosen Männer" - so melden sich stets Freiwillige, um gerade dort die Kanonen zu bemannen.

Bonaparte ist 20 Stunden täglich auf den Beinen, steht mit seinen Soldaten in den Schanzen - und einige jener jungen Offiziere, die nun an seiner Seite dienen, werden später als Marschälle halb Europa unterwerfen.

Nach nur sechs Wochen kommandiert er mehr als 100 Geschütze. Donner und Rauch wehen nun über die Bucht von Toulon, weil er die Stadt unter gnadenloses Dauerfeuer nimmt. Den hölzernen Seglern, die mit Breitseiten zurückfeuern, setzt er mit boulets rouges zu: Kanonenkugeln, die vor dem Abschuss zur Rotglut erhitzt worden sind.

Die britischen Offiziere, die zuvor die feindlichen Anführer hochmütig als "Tanzlehrer" verspottet haben, erleiden täglich Verluste. "Die ?Ardent' wurde ziemlich in Stücke gehauen, nachdem sie sich mit größtem Mut und gutem Benehmen geschlagen hatte; fast 30 ihrer Männer wurden entweder getötet oder sind seither ihren Wunden erlegen", schreibt ein Kapitän namens Horatio Nelson seiner Frau. Nelson ist ein Kommandeur in Hoods Flotte - und zukünftige Nemesis jenes Artilleriemajors.

Bonaparte erkennt schnell, dass die felsige, 100 Meter aufragende Halbinsel Le Caire, die in beide Hafenbecken hineinreicht, der Schlüssel für Toulon ist: Gelänge es, diese Anhöhe zu besetzen, könnten seine Geschütze jedes Schiff in den Becken zusammenschießen. Doch genau deshalb haben die Verteidiger gerade an der Basis jenes Kaps eine formidable Barriere errichtet: Fort Mulgrave, das "kleine Gibraltar".

Bonaparte arbeitet einen Angriffsplan aus - das haben allerdings schon andere Offiziere vor ihm getan, denn er ist keineswegs der Erste, der die strategische Bedeutung der Halbinsel erkannt hat. Er übernimmt deren Ideen, gibt den Plan in Paris aber als seinen eigenen aus.

Auch sonst geht er mit tückischer Raffinesse vor. So verhöhnt er Carteaux (den er schon nach wenigen Tagen für unfähig hält) in einem Brief an einen Jakobiner als "alten Maler". Und da Carteaux, anders als der Korse, Toulon in einer langwierigen Belagerung zermürben will und deshalb Woche um Woche in seinen Stellungen verharrt, untergräbt Bonaparte dessen Ansehen, bis jener endlich abberufen wird.

Der Nachfolger, ein revolutionär gesinnter ehemaliger Zahnarzt, hält sich nur drei Wochen. Bonaparte schreibt direkt an die Mitglieder des gefürchteten Wohlfahrtsausschusses in Paris und beschwert sich über die "Bande von Ignoranten", die die Armee führe. Im Herbst wird endlich General Jacques Dugommier berufen, ein Berufssoldat - der klug genug ist, dem gefährlich ehrgeizigen Artilleristen freie Hand zu lassen.

Darüber ist es Dezember geworden. Das Belagererheer ist inzwischen auf etwa 40 000 Mann angeschwollen. Der Wohlfahrtsausschuss kündigt Dugommier an, sein "Missfallen" auszusprechen, wenn nicht bald etwas geschehe. Was bedeutet: Ihm droht die Guillotine. Also befiehlt der alte Haudegen mitten im Winter: Angriff!

Es scheint, als könne nichts Napoleons Aufstieg stoppen

16. Dezember 1793, Abenddämmerung. 7000 Mann hat Dugommier um das Städtchen La Seyne nahe der Halbinsel Le Caire gesammelt. Tagelang haben Bonapartes Kanonen die feindlichen Stellungen sturmreif geschossen. Kälte, Regen, Düsternis. Ausgerechnet die Abgesandten aus Paris zweifeln nun: Darf man unter diesen widrigen Bedingungen den Angriff wagen? Zwei Offiziere setzen sich über diese Bedenken hinweg: der alte General - und Bonaparte, der vorbringt, dass bei einem Zögern sein Dauerfeuer sinnlos gewesen wäre.

17. Dezember, 1.00 Uhr nachts. In zwei Kolonnen schleichen sich Franzosen auf die zerklüftete Halbinsel. Ihr Ziel: Fort Mulgrave. Verwirrung in der Dunkelheit, einmal schießen die Angreifer irrtümlich aufeinander. Schließlich die ersten feindlichen Vorposten. Ein brutales Handgemenge, dann weiter. Das Fort: Gräben, Wälle. Die Soldaten stürmen die Festung, die Verteidiger wehren sich erbittert. Bajonettkampf zwischen Geschützen. Die Angreifer weichen nach hartem Ringen zurück.

Dugommier befiehlt einen zweiten Sturm. Wieder vergebens. Da zweifelt der General schon am Erfolg. Noch ein dritter Sturm, mit den letzten Reserven. Kommandiert werden diese Truppen von einem Offizier. Und von Bonaparte. Der führt die Soldaten persönlich ins Getümmel - und um ein Haar in den Tod. Der Bajonettstich ins Bein. Sein Leben lang wird ihm davon eine schmerzende Narbe bleiben; aber eben nichts Schlimmeres. Weiter, nur weiter.

Alles oder nichts: In dieser Nacht ist es keiner Seite möglich, Verstärkungen aus anderen Stellungen zu verlegen. Wer jetzt die Oberhand behält, beherrscht die Halbinsel.

17. Dezember, Morgendämmerung. Sieg! Die Verteidiger weichen aus der Festung, schlagen sich zum Ufer durch, in der Hoffnung, dass ein britisches Schiff sie aufnimmt. Bonaparte hat Fort Mulgrave genommen. Hunderte Tote bedecken das Schlachtfeld. Doch er ruht sich nicht aus, sondern zerrt die erbeuteten Kanonen aus ihren alten Positionen und dreht sie, Richtung See.

Lord Hood erkennt bei Tageslicht, dass die Franzosen von der Halbinsel aus seine Schiffe zusammenschießen werden, sobald sie erst ihre Stellungen ausgebaut haben. Also lässt er die Anker lichten; die Briten und ihre Verbündeten segeln überstürzt aus der Stadt.

Nackte Angst in Toulon. Jeder weiß, wie die Jakobiner mit Verrätern umgehen. Hunderte fliehen auf die alliierten Schiffe oder zahlen Fabelpreise für Fischerboote, mit denen sie sich aufs Meer retten. Schreckliche Szenen an den Kais, wo Verzweifelte ins kalte Wasser gedrängt werden und ertrinken.

19. Dezember, morgens. Nach dem Abzug der britischen Schiffe marschieren die Franzosen fast kampflos ein. Sie treiben die Bürger auf einem Platz zusammen. Man befreit die jakobinischen Häftlinge aus dem Gefängnisschiff "Thémistocle". Die gehen durch die Reihen ihrer Mitbürger und wählen 200 aus: Wer markiert ist, wird erschossen.

Nach dem ersten Blutbad organisieren die Abgesandten um Augustin Robespierre den methodischen Terror, sie nennen es "Auslöschung". Nun arbeitet auch in Toulon die Guillotine. Ein 94 Jahre alter Greis wird ebenso erbarmungslos unter das Fallbeil gezerrt wie eine Mutter, die gerade entbunden hat.

Wohl 2000 Bürger verlieren so in den Tagen um Weihnachten 1793 ihr Leben. Hunderte weitere sind während der Flucht ertrunken, etwa 7000 haben sich mit Schiffen retten können. Toulon verliert ein Drittel seiner Einwohner.

Und Bonaparte? Der hält sich vom Massaker fern. Betritt die Stadt kaum, bleibt im Umland, inspiziert Stellungen. Vielleicht treibt ihn tatsächlich noch im Triumph nüchternes strategisches Kalkül - nämlich die Sorge, Toulon könne wieder von See aus angegriffen werden und müsse deshalb mit Kanonen geschützt werden. Vielleicht widert ihn das Blutbad auch an.

Möglich schließlich, dass es politische Klugheit ist: Wer in einem Bürgerkrieg exzessiv mordet, den umweht ein düsterer Hauch. Der wird niemals im Volk beliebt sein. Das könnte schaden bei zukünftigen Ambitionen. Denn politisch zahlt sich die Eroberung von Toulon für alle Sieger aus: Die Revolutionsregierung gewinnt ihre wichtigste Flottenbasis zurück, die Rebellion im Midi ist gescheitert, die fürchterliche Rache in Toulon schüchtert auch andernorts potenzielle Gegner ein.

Für die Briten sowie die ebenfalls beteiligten Spanier und Italiener endet die Besetzung als Debakel. Schändlich muss die Flotte abziehen, zudem zeigten sich während der Verteidigung gefährliche Rivalitäten zwischen den Verbündeten. Im Mittelmeerraum gehen die Franzosen fortan in die Offensive.

Und der Mann, der dabei eine wichtige Rolle spielen soll, ist Napoleon Bonaparte. Denn die Jakobiner belohnen seinen Einsatz am 22. Dezember 1793 mit der dritten Beförderung innerhalb von vier Monaten: zum Brigadegeneral.

Er ist erst 24. Im Volk ist der Korse noch nahezu unbekannt, in Europa ein Niemand. Aber der kleine Zirkel der mächtigsten Männer des neuen Regimes schätzt Bonaparte: Er habe sich "überirdischen Ruhm" erworben, lobt Augustin Robespierre.

In Paris zählt er nun zu den kommenden Männern. Nichts, so scheint es, kann seinen Aufstieg noch stoppen. Ein beinahe tödlicher Irrtum.

Zeitgenossen beschreiben Napoleon als Mann der puren Macht

General Bonaparte schlägt sein Hauptquartier nun in Nizza auf. Im Auftrag der Regierung plant er einen Angriff auf Italien. In einer Denkschrift an die Verantwortlichen in Paris schreibt er: "Bei Feldzügen ist es wie bei einer Belagerung.

Das Feuer muss auf einen Punkt konzentriert werden, und sobald eine Bresche geschlagen ist, so ist das Machtgleichgewicht gebrochen. Der Rest ist nichts - der Ort wird genommen." Doch sein Förderer, Augustin Robespierre, dem er diese selbstbewussten Zeilen anvertraut, ist ein todgeweihter Mann: Am 27. Juli 1794 stürzen Jakobiner, die sich vom eskalierenden Terror schließlich selber bedroht fühlen, Maximilien Robespierre und seine engsten Gefolgsleute. Nach dem Datum des Revolutionskalenders ist es der 9. Thermidor, weshalb die Verschwörer bald "Thermidorianer" genannt werden.

Beim Staatsstreich machen auch einige der brutalsten jakobinischen Sondergesandten für die Provinzen mit. Maximilien und Augustin Robespierre finden das Ende, das sie selbst so vielen Gegnern bereitet haben: unter der Guillotine.

Die Nähe zu Augustin Robespierre, die Bonaparte erst in große Höhen katapultiert hat, zerrt ihn nun in den Abgrund. Die neuen Machthaber suspendieren den ehrgeizigen General, der ihnen verdächtig ist. Am 9. August 1794 klopft ein Hauptmann mit elf Gendarmen an Bonapartes Quartier in Nizza: Der Held von Toulon wird verhaftet. Er ist nun ein politischer Gefangener.

"Ich war von der Katastrophe, die den jungen Robespierre traf, etwas berührt, denn ich hielt ihn für unschuldig", verteidigt sich Bonaparte in einem kühlen Brief aus dem Arrest. "Aber selbst wenn er mein Vater gewesen wäre, so hätte ich ihn dennoch eigenhändig erstochen, wenn er die Tyrannei angestrebt hätte."

Eine Zeitgenossin, die ihn zu jener Zeit kennenlernt, beschreibt Bonaparte als "dünn und blass, und sein Gesicht war typisch korsisch". Und sie gesteht: "Ich erkannte bald, dass der republikanische General keine Prinzipien und keine republikanischen Überzeugungen hatte." Ein Opportunist: Bonaparte ist weder in Korsika noch in Frankreich verwurzelt, er ist weder adelsstolz noch bürgerlich, kein Royalist und - durch den Schock der Haft - auch kein Republikaner mehr. Vielmehr ein Mann der reinen, puren Macht.

Nur ein Haftbefehl steht noch zwischen ihm und dem Kontinent, auf den er sich mit seinem Ehrgeiz stürzen wird.