Noch nicht sieben Uhr zeigen Nürnbergs Kirchturmuhren an diesem Morgen, und doch sind schon Tausende auf den Beinen. Familien mit Kindern, Bürger, Honoratioren. Auch aus den Dörfern im Umland kommen sie mit Pferden und Kutschen, und aus vielen deutschen Staaten sind Zeitungskorrespondenten in die Stadt an der Pegnitz gereist. Die Menschen strömen zum Plärrer, einem Platz vor der Stadtmauer, wo einst Marktschreier ihre Waren anpriesen. Gleich daneben liegt der neue Bahnhof, erbaut von der „Königl. privilegierten Ludwigs-Eisenbahn-Gesellschaft“, dem ersten deutschen Unternehmen, das es wagt, einen Zug auf die Reise zu schicken: eine dampfgetriebene Maschine und neun Passagierwagen auf einem sechs Kilometer langen Schienenweg entlang der Chaussee von Nürnberg nach Fürth. Es ist Montag, der 7. Dezember 1835. Um neun Uhr soll der Zug, dessen Lokomotive man „Adler“ getauft hat, zu seiner Jungfernfahrt aufbrechen. Zu einer neunminütigen Reise, die die deutschen Staaten tiefgreifender und schneller verändern wird als fast alles zuvor, selbst Kriege und Aufstände. Die Eisenbahn wird Deutschlands Wirtschaft auf neue Grundlagen stellen, zur Gründung unzähliger Fabriken führen und alten Schichten angestammte Privilegien rauben. Sie wird die Nachrichtentechnik, ja selbst die Zeitrechnung revolutionieren und die Deutschen aus der Betulichkeit des Biedermeiers in den Geschwindigkeitsrausch der Industrialisierung katapultieren.

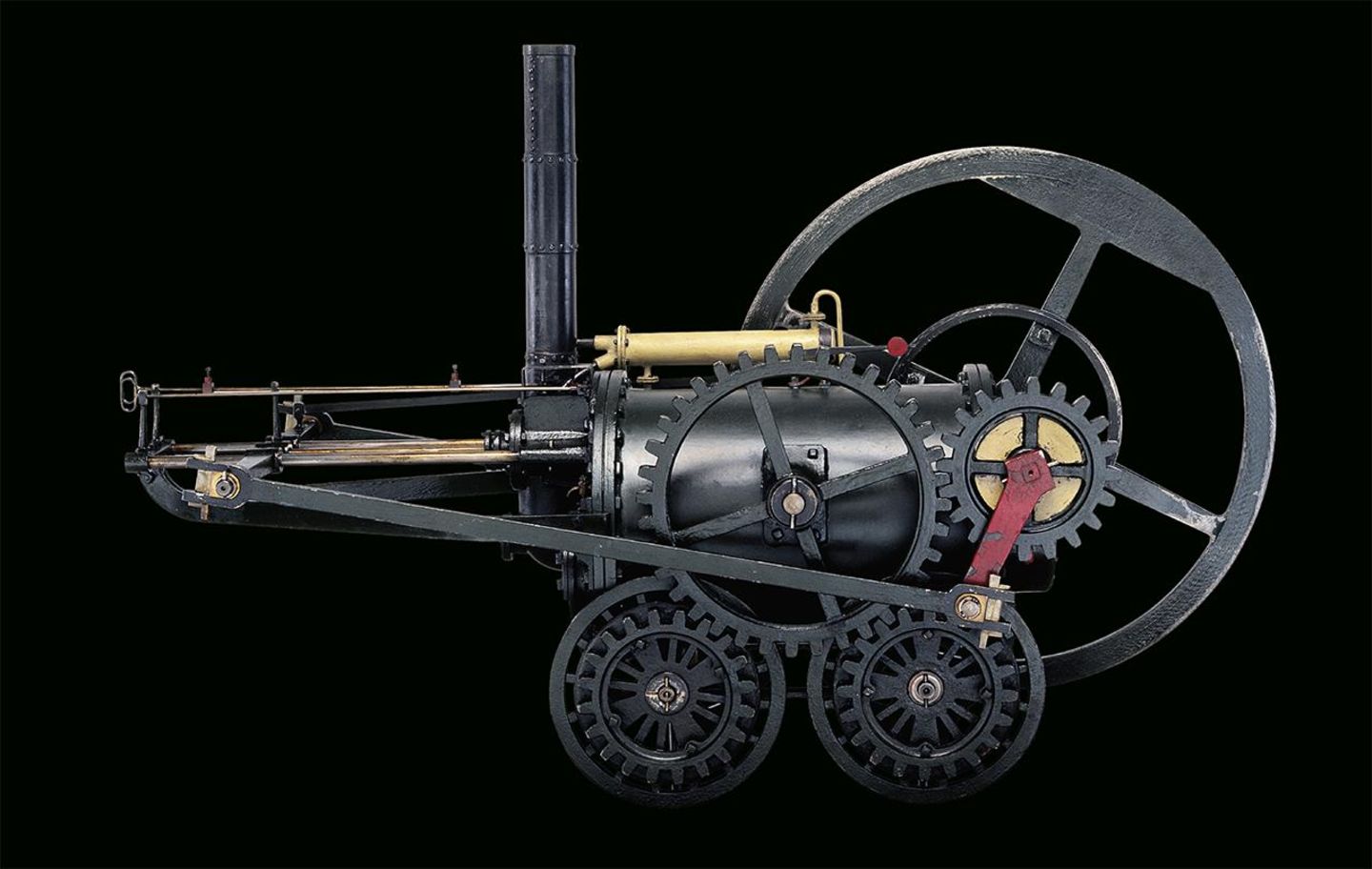

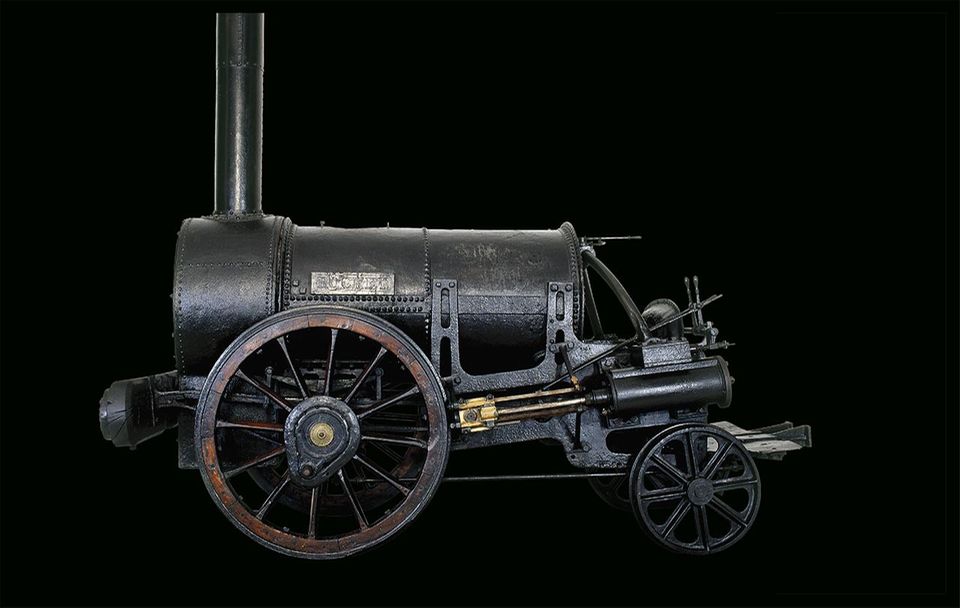

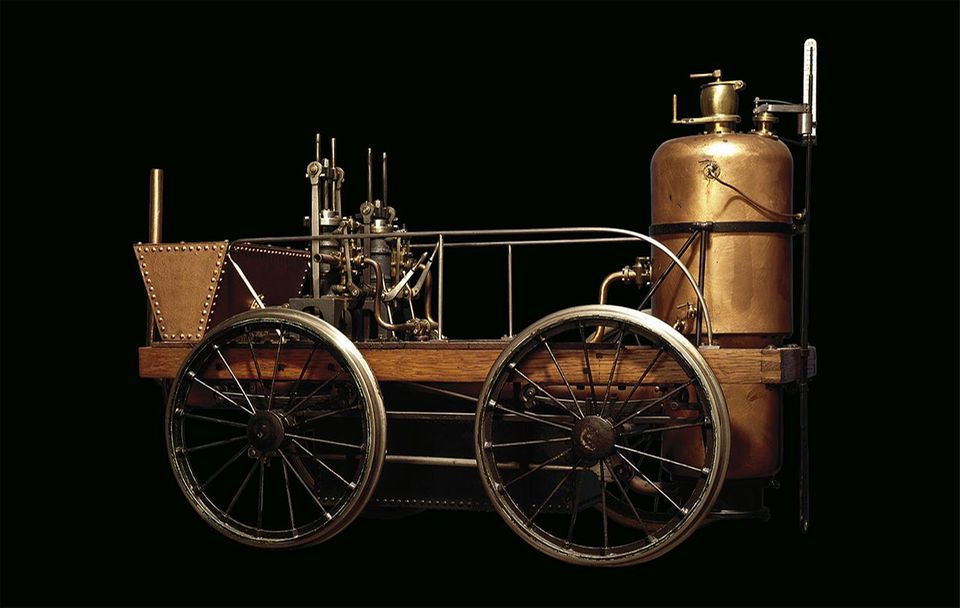

Am Plärrer hat die Bahngesellschaft für Aktionäre und Gäste eine Tribüne aufbauen lassen, Fahnen flattern, eine Kapelle spielt auf. Neugierig drängt sich die Menge um die Passagierwagen: Fahrgestelle mit eisernen Rädern, auf die Kutschabteile samt Fahrerböcken montiert sind. Denn die Eisenbahn soll nur zwei- oder dreimal täglich vom Dampfwagen gezogen werden, sonst aber von Pferden. Zu teuer ist die Kohle, mit der die Lokomotive befeuert wird. Die zischende „Adler“ lässt die Menschen staunen. Gewiss, man hat aus England, aus Belgien, sogar aus den USA schon viel über Eisenbahnen gehört, die Zeitungen berichten regelmäßig. Doch wohl kaum einer der Schaulustigen hat ein solches Wunderwerk der Ingenieurskunst zuvor gesehen. Die Lokomotive ist rund sechs Tonnen schwer, gebaut von der Firma Robert Stephenson & Co. in Newcastle upon Tyne, dem führenden britischen Dampfwagenhersteller. Fast sieben Meter misst sie mit dem angehängten Tender, auf dem Kohlen und Wasser mitgeführt werden. Sie hat sechs rote Eisenräder, von denen die beiden mittleren deutlich größer sind: die Antriebsräder.Darüber liegt der grün gestrichene Dampfkessel, an seinem vorderen Ende ragt etwa zwei Meter hoch ein schwarzer Schornstein in den Himmel.

Die Dampfmaschine verleiht der Lokomotive eine Zugkraft von 41 Pferdestärken und macht sie damit zum größten, schwersten, stärksten und schnellsten Fahrzeug in Deutschland. Im Führerstand des Dampfwagens steht ein junger Mann an Hebeln und Ventilrädern. William Wilson, 26, schottischer Maschineningenieur, ist von seiner Firmenleitung nach Nürnberg geschickt worden. Er trägt Frack und Zylinder sowie weiße Handschuhe. Kurz vor neun Uhr erhöht Wilson den Druck im Kessel. Die „Adler“ ist bereit zur Jungfernfahrt in Deutschland.