Am 29. September 1895 präsentieren die Bayern erstmals nach langer Zeit wieder ein ganz besonderes Spektakel: den großen Trachtenumzug zu Beginn des Oktoberfests. Mindestens 1000 Menschen in mehr als 120 Gruppen aus allen Teilen Bayerns marschieren durch die Münchner Innenstadt zum Festplatz auf der Theresienwiese.

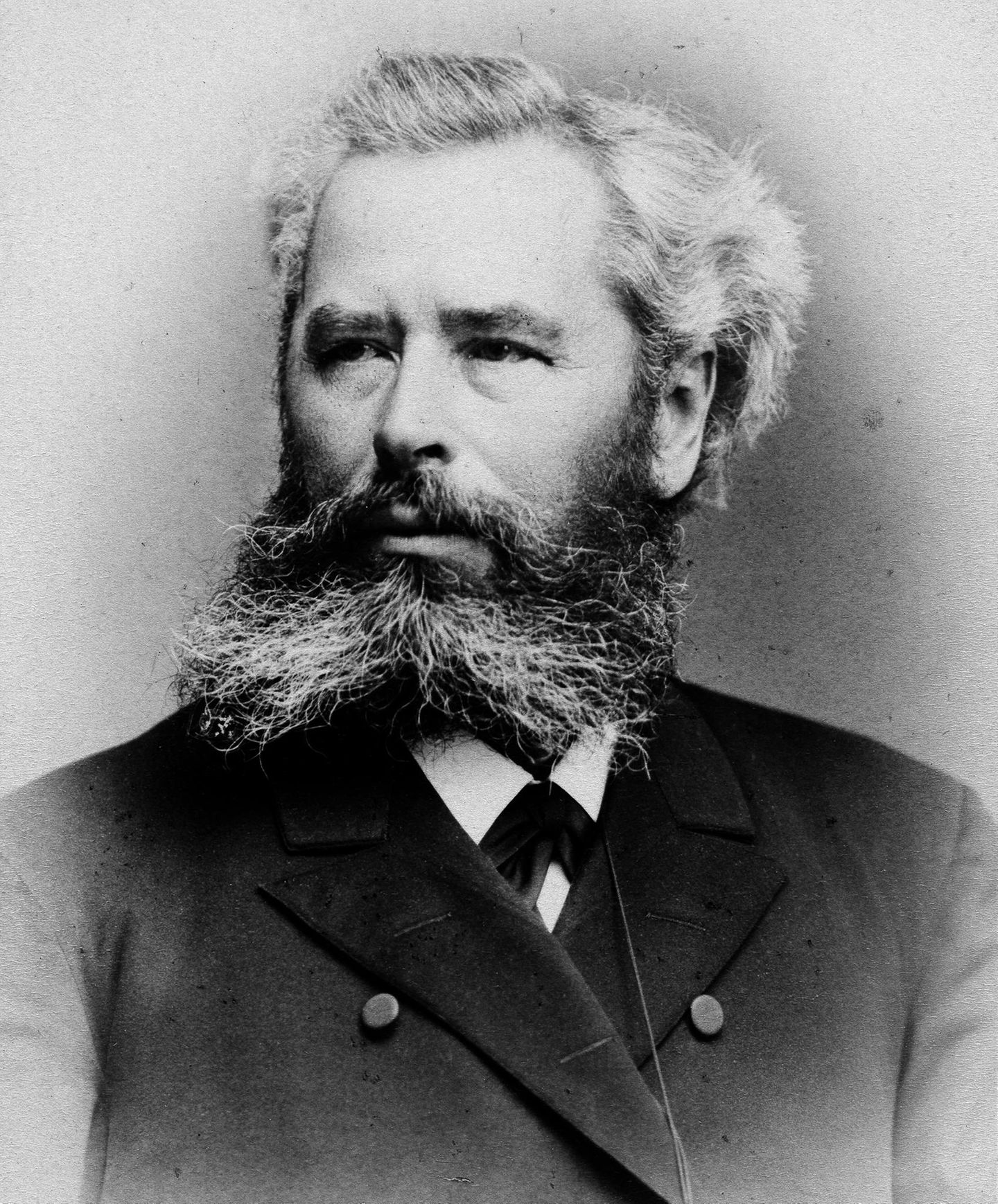

Da sind die Jachenauer Bauern mit ihren mächtigen Gürtelschnallen. Die Assenfurter Bäuerinnen in scharlachroten Glockenröcken und seidenen Schürzen. Die Schwäbinnen mit kleinen Goldhäubchen. Vorn im Festwagen sitzt der Mann, der das farbenreiche Schauspiel organisiert hat: Maximilian Schmidt – Schriftsteller, Volkskundler und Gründer des bayerischen Fremdenverkehrsverbandes.

Das Oktoberfest war fade geworden

Mit seiner Arbeit will er helfen, die alten Bräuche zu bewahren. Doch zugleich treibt den 63-Jährigen auch der Ehrgeiz, das über die Dekaden etwas fade gewordene Oktoberfest wieder attraktiver zu machen. Schon die Ausrichtung des ersten Oktoberfestes war eine politische Entscheidung. Maximilian I. Joseph stand nach seiner Selbstproklamation zum König am Neujahrstag 1806 vor der gewaltigen Aufgabe, das alte Bayern mit großen Teilen Schwabens und Frankens zu einer neuen Nation zu vereinen. Ein Volksfest, auf dem Bürger, Bauern und Mägde aus dem gesamten Königreich gemeinsam feiern, kam da gerade recht.

Einen Anlass bot die Hochzeit des Kronprinzen Ludwig mit Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen im Oktober 1810. Höhepunkt der Hochzeitsfeierlichkeiten war ein Pferderennen auf einer Wiese vor der Stadt. Zudem brachten Kinder in bäuerlichen Trachten in einem prächtigen Umzug der Königsfamilie Produkte aus Handwerk und Landwirtschaft dar.

Das Fest fand so großen Anklang, dass es auf Betreiben der Münchner Bürgerschaft fortan jedes Jahr abgehalten wurde, außer in Kriegs- und Notzeiten. Immer neue Attraktionen kamen hinzu, Sacklaufen und Baumklettern, später Feuerwerke und Tanzplätze.

Trachten galten als Symbol der bayerischen Staatseinheit

Vor allem unter Maximilian II., ab 1848 auf dem Thron, wurde das Defilee der Trachtenträger zum Sinnbild für die Huldigung der Regionen gegenüber ihrem Herrscher. Trachten waren für den Monarchen ein Symbol für die Einheit des bayerischen Staates: Er förderte das Tragen traditioneller Kleidung und zeigte sich selbst darin. Unter seinem Nachfolger Ludwig II. (den die identitätsstiftende Wirkung solcher Volkstraditionen nicht interessierte) geriet der Umzug aber in Vergessenheit. Erst Prinzregent Luitpold besann sich wieder auf den Trachtenumzug.

Dessen Neuorganisation wird 1895 dem umtriebigen Schmidt übertragen. Doch in vielen Bezirken gibt es gar keine Festtagstrachten mehr. Offenbar haben Bauern und Handwerker sie als unmodern aussortiert.

Daraufhin reist Schmidt wochenlang durch Bayern, um Teilnehmer für den Umzug zu gewinnen. Bisweilen muss er historische Kleidungsstücke aus mehreren Dörfern zusammensuchen, um nur eine einzige Gruppe auszustatten. Längst hat er den touristischen Wert der Trachten erkannt. Der Volkskundler, der sich Dialekte buchstabieren lässt, um sie exakt wiederzugeben, achtet auf die historische Genauigkeit der Kleider. Und so wird der Umzug ein voller Erfolg.

Inspiriert durch Schmidt, entdecken immer mehr modebewusste Städter Dirndl, Janker und Lederhosen als Kleidung für den Urlaub in den Bergen. Im Jahr 1900 entsteht in München ein Geschäft für Volkskunstmoden, das später das gesamte Oktoberfest mit Trachten ausstattet.

Verschollene Fotos wieder aufgetaucht

Schmidt hat eine Oktoberfesttradition begründet, die bis heute besteht. Als er 1919 im Alter von 87 Jahren stirbt, tragen die Münchner eine hochverehrte Persönlichkeit zu Grabe. Sein Einsatz für die „Wiesn“ aber wird bald vergessen. Bis 2011 Dutzende von ihm beschriftete Fotografien auftauchten, die er in einem Münchner Atelier hatte anfertigen lassen: von jenen Gruppen, die am 29. September 1895 mit ihrem Umzug unter dem Jubel der Zuschauer das Oktoberfest in München eröffneten.