Augen, Mund, Nase: hinter einer langen, schnabelförmigen Maske verborgen. Das Kopfhaar: mit einem Hut bedeckt. Der gesamte Körper: eingehüllt in ein langes Gewand. Und in der Hand: ein Holzstab. So sahen typische Pestdoktoren aus, zeigen zahlreiche historische Darstellungen. Noch heute sind die Gestalten mit den Schnabelmasken das Sinnbild für die Pest im Mittelalter.

Nur: Gab es "Dr. Schnabel", wie jene Mediziner auch genannt wurden, damals wirklich? Oder ist die Figur ein Mythos? Aktuelle Forschungen und Untersuchungen angeblicher Pestmasken in deutschen Museen lassen erhebliche Zweifel am mittelalterlichen Arzt mit dem Schnabel aufkommen. Offenbar war der Pestarzt vor allem eins: ein Instrument gezielter Propaganda.

Pestärzte hielten sich im Mittelalter einen Schwamm mit Duftessig vor die Nase

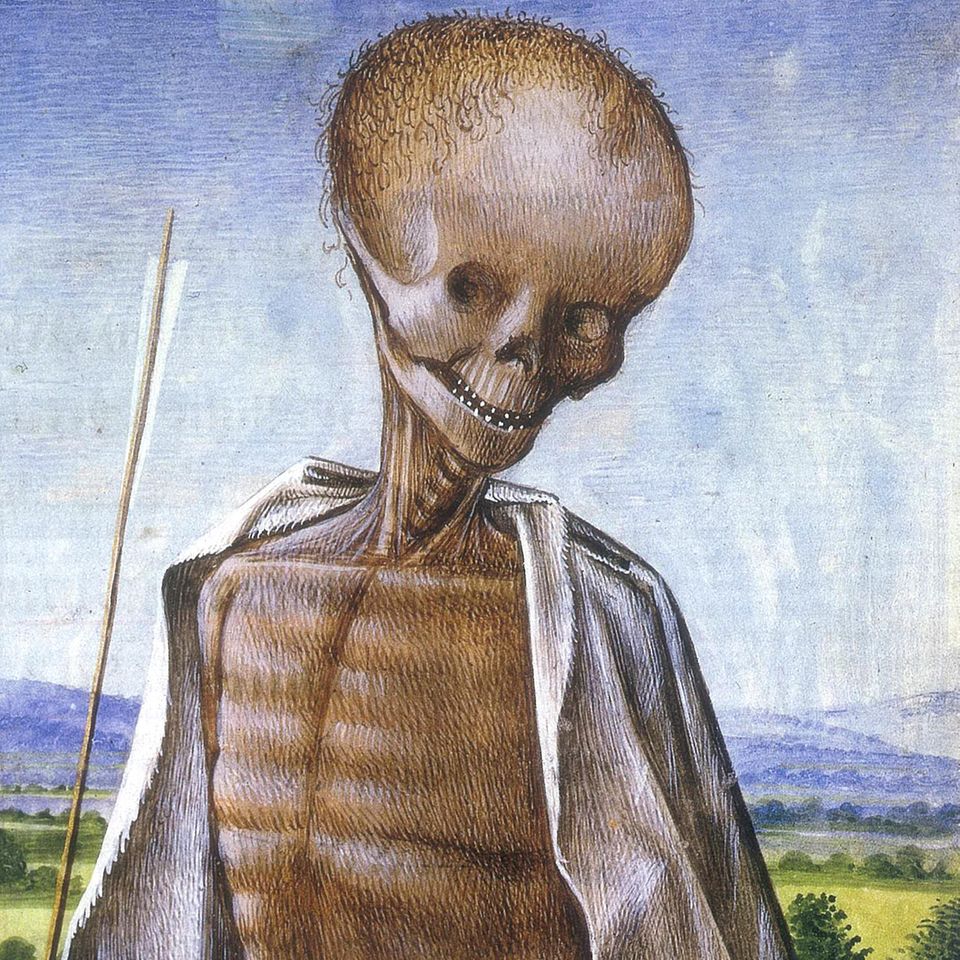

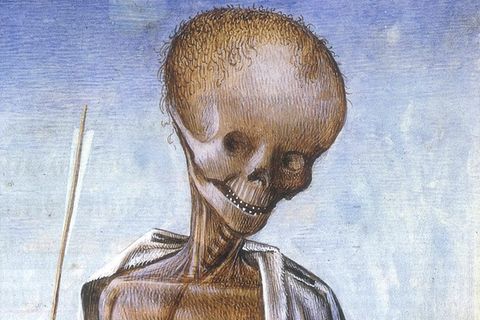

Mediziner kannten im Mittelalter zwei Erklärungen für die Ansteckung mit Krankheiten: verdorbene Luft – den "Pesthauch" – sowie einen Krankheitsstoff, der etwa Kleidungsstücken oder Handelswaren anhaftete. Die Berührung eines solchen vergifteten Stoffs konnte zur Übertragung der Krankheit führen. Um zu verhindern, dass Gifte in ihr Gewand eindrangen, trugen Pestärzte und Heiler lange, an den Handgelenken geschlossene Ärmel. Ratgeber empfahlen zudem, Stoffe wie gepresstes Leinen als Schutzkleidung zu verwenden: An deren glatten Oberflächen blieben, so hoffte man, die Krankheitsgifte nicht haften. Gegen den Pesthauch wiederum hielten sich Mediziner einen mit Duftessig getränkten Schwamm vor die Nase, sobald sie sich einem Patienten näherten.

Wovon in mittelalterlichen Quellen jedoch keine Rede ist: schnabelförmige Masken. Auch auf zeitgenössischen Pestbildern fehlen sie. Überhaupt gibt es keine Hinweise auf ärztliche Kopfhauben für diese Zeit. "Die frühesten bekannten Belege für die Anwendung des schnabelartigen Nasenfutterals", erklärt Professorin Marion Maria Ruisinger, Direktorin des Deutschen Medizinhistorischen Museums Ingolstadt, "stammen aus dem 17. Jahrhundert." Sie entstanden also lange nach der Großen Pest zwischen 1347 und 1351.

So beschrieb ein dänischer Arzt 1661 eine für ihn neue, sehr ungewöhnliche Aufmachung von Pestdoktoren im italienischen Rom: Dort hätten Mediziner während der letzten Epidemie ein Gewand aus gepresstem Leinen sowie einen Stock als Zeichen ihres Amtes getragen – und vor dem Gesicht eine Schnabelmaske samt Brille. Die Maske war angefüllt mit schützenden, wohlriechenden Substanzen. Einige Jahrzehnte später tauchten weitere Beschreibungen und Abbildungen von Pestdoktoren mit Maske auf.

Allerdings: "Alle Schilderungen beziehen sich auf Frankreich und Italien", sagt die Medizinhistorikerin Ruisinger. "Auch dort war der Schnabeldoktor jedoch bestenfalls eine Randerscheinung der Pest und begleitete nach den großen Epidemien im Mittelalter nun ihren Abgang." Für den deutschsprachigen Raum seien keine entsprechenden Quellen nachweisbar.

Trotzdem finden sich in den Beständen deutscher Museen zwei bekannte Exemplare von vermeintlichen Pestmasken: im Deutschen Medizinhistorischen Museum Ingolstadt, das Ruisinger leitet, sowie im Deutschen Historischen Museum Berlin. Fachleute haben beide Exponate einer genauen Untersuchung unterzogen – mit überraschenden Ergebnissen: Die Ingolstädter Maske könnte tatsächlich aus dem 17. oder 18. Jahrhundert stammen, wäre als Hilfsmittel eines Pestdoktors jedoch denkbar schlecht geeignet gewesen. "Der Abstand der Augengläser ist weiter als normal, und außerdem fehlen dem Schnabel die Nasenlöcher", sagt Ruisinger. Ein Arzt hätte unter dieser Maske schnell an Luftnot gelitten. Zudem weist die Haube innen keinerlei Gebrauchsspuren auf. Wahrscheinlich wurde sie nie getragen.

Eine Maske aus Baumwollsamt richtete gegen die Pest wenig aus

Das Berliner Exponat stammt vermutlich ebenfalls aus dem 17. oder 18. Jahrhundert – und ist für einen Einsatz genauso ungeeignet wie das Ingolstädter Modell: Die Maske besteht aus Baumwollsamt, nach Auffassung der Mediziner jener Zeit ein Material, an dem das Krankheitsgift nur allzu leicht haften bleibe. Schwer vorstellbar, dass ein Pestdoktor ausgerechnet damit einem Patienten gegenübergetreten wäre.

Doch zu welchem Zweck wurden diese Fake-Pestmasken dann hergestellt? Zur Dekoration? Zu Anschauungszwecken für medizinische-chirurgische Sammlungen? Als Lehrmaterial? Oder als ganz bewusste Fälschung? Niemand weiß es.

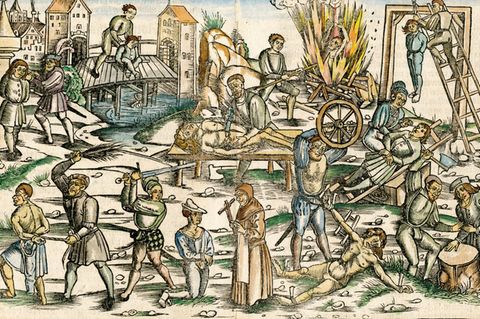

Rekonstruieren lässt sich dagegen, wie "Dr. Schnabel" zum Pestsymbol avancierte. In den Jahrzehnten um 1700 verbreiteten sich in Blättern zahlreiche Mediziner-Abbildungen samt Maske: Sie stammen vor allem aus Druckereien in Nürnberg und Augsburg – und beschreiben das Pestgeschehen in der Fremde, vor allem in Südfrankreich und Italien. "Die Blätter zeigen, wie Pestfreiheit im 18. Jahrhundert zum Zeichen eines funktionierenden Staats- und Gesundheitswesens wurde und können als Instrument der politischen Propaganda oberdeutscher Reichsstädte verstanden werden", erklärt Ruisinger, die seit Jahren zu Pestmasken forscht. Die Botschaft der Abbildungen: In den deutschen Reichsstädten funktioniert das Gesundheitswesen – in Südeuropa dagegen ziehen furchteinflößende Schnabeldoktoren durch die Straßen. Von einer "Überlegenheitsrhetorik" spricht die Medizinhistorikerin denn auch.

Der Pestdoktor mit dem Schnabel wurde nachträglich ins Mittelalter "verpflanzt"

Daran hat sich im 20. und 21. Jahrhundert wenig verändert, nur markiert der Pestdoktor keine geografische Abgrenzung mehr, sondern eine zeitliche. "Schnabeldoktor-Darstellungen dienen dem offenbar weit verbreiteten Bedürfnis, unser Heute in seiner vermeintlichen Überlegenheit vom dunklen Früher abzusetzen, dessen Medizin von Aberglauben, Magie und ärztlicher Hilflosigkeit bestimmt gewesen sein soll", meint Ruisinger. Und welche Epoche bietet sich als Gegensatz zur Moderne besser an als das Mittelalter?

Kleidung im Mittelalter: Ein Blick auf Luxus, Macht und Moralvorstellungen

Kleidung im Mittelalter: Ein Blick auf Luxus, Macht und Moralvorstellungen

So wurde der Pestdoktor mit der Schnabelmaske nachträglich als mittelalterlich umdeklariert und bevölkert heute Mittelaltermärkte sowie Gruselhäuser und Computerspiele rund um den "Schwarzen Tod" – auch wenn es die Figur in jener Zeit gar nicht gab und auch in späteren Jahrhunderten die meisten Ärzte Pestkranke ganz ohne Maske behandelten.