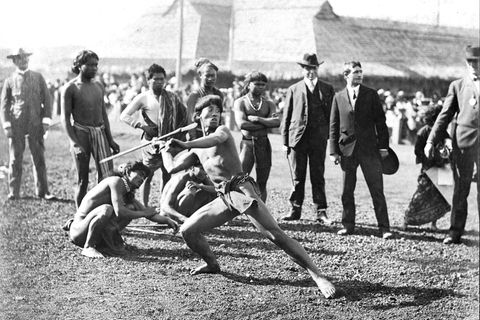

Die nächste Disziplin des Wettkampfs: Speerwurf. Margaret Webb macht sich bereit. Sie lehnt ihren Oberkörper nach hinten, umklammert mit der rechten Hand den Speer, spannt den Oberarm an und fixiert die Rasenfläche vor ihr. Dabei sitzt Webb in einem Rollstuhl. Sie ist querschnittsgelähmt.

Gebannt verfolgen Zuschauer Webbs Speerwurf vom Seitenrand, genauso wie ihre Kontrahenten, ebenfalls im Rollstuhl. Es ist der 9. August 1953, als mehrere Dutzend Athletinnen und Athleten im englischen Aylesbury eindrucksvoll beweisen: Auch wer im Rollstuhl sitzt, ist zu sportlichen Höchstleistungen fähig – und verdient Anerkennung. Die Speerwerferin Webb und ihre Mitstreiter gehören zum Teilnehmerfeld der "Stoke Mandeville Games", jenem Wettkampf, aus dem einmal die Paralympischen Spiele hervorgehen werden.

Ludwig Guttmann: Mit Sport die Lebensfreude zurückbringen

Die Sportveranstaltung für Gelähmte ist eine Idee des Neurologen Ludwig Guttmann: 1899 in Oberschlesien in eine jüdische Familie hineingeboren, flüchtete er 1939 vor den Nationalsozialisten nach England. Dort erhielt der angesehene Arzt von der britischen Regierung einen besonderen Auftrag: Da im Zweiten Weltkrieg die Zahl der Versehrten – insbesondere bei der Air Force – unaufhörlich anstieg, sollte Guttmann eine Spezialklinik für Wirbelsäulenverletzte aufbauen.

1944 eröffnete der Neurologe seine Station am "Stoke Mandeville Hospital" im südenglischen Aylesbury – und setzte bei der Behandlung von Querschnittsgelähmten neue Maßstäbe. War es bislang üblich, Verunglückte und Verletzte ruhigzustellen, ordnete Guttmann Trainingseinheiten an. Seinen Patientinnen und Patienten pflegte er zu sagen: "Ihre Muskeln werden bald so stark sein, dass Sie sich sportlich betätigen können, und dann werden Sie wieder fit sein, um Ihren Platz in der Welt einzunehmen."

Für Guttmann war Bewegung nicht nur eine Behandlungsmethode – vielmehr sollte der Sport Freude und Selbstbewusstsein zurückbringen, ja ein Teil "der sozialen Rückführung und Integration gelähmter Menschen in die Gesellschaft" sein, erklärte der Arzt.

Deshalb rief Guttmann 1948 an seinem Krankenhaus die "Stoke Mandeville Games" ins Leben – bewusst am 29. Juli, jenem Tag, an dem die Olympischen Spiele im nur knapp 80 Kilometer entfernten London starteten. 16 Veteraninnen und Veteranen traten im Rollstuhl zum Bogenschießen an und legten den Grundstein für einen Wettkampf, der Jahr für Jahr größer wurde und schnell international auf enormes Interesse stieß.

Fünf Jahre später, 1953, reisten Mannschaften aus den Niederlanden, Finnland, Israel, Frankreich und Kanada zu den "International Mandeville Games", wie sie nun hießen, nach Aylesbury und veranstalteten Wettkämpfe im Speerwerfen, Bogenschießen, Schwimmen, Tischtennis, Snooker und Dartchery (einer Mischung aus Dart und Bogenschießen).

1960 wurde Guttmanns Traum von einer internationalen Sportveranstaltung der Gelähmten bei Olympia Wirklichkeit: Erstmals fanden die "International Stoke Mandeville Games" am Austragungsort der Olympischen Sommerspiele statt, in Rom. Rund 400 Athletinnen und Athleten aus 23 Nationen traten in acht Disziplinen an. Zunächst blieb das Teilnehmerfeld auf Menschen mit Wirbelsäulenverletzungen begrenzt, doch ab ab 1976 konnten auch Sportlerinnen und Sportler mit Amputationen, Sehbehinderungen und anderen Beeinträchtigungen teilnehmen.

Im Jahr 1988 erkannte das Olympische Komitee schließlich den Begriff "Paralympics" offiziell an. Was er genau bedeutet, ist nicht ganz geklärt. Auf Griechisch steht "para" für "neben" – und soll wohl darauf hinweisen, dass die Paralympics nahezu parallel oder Seite an Seite mit den Olympischen Spielen stattfinden und gleichrangig sind.

Kuriose Disziplinen: Als Tauziehen olympisch war