Amerikanische und britische Reiseanbieter warten in diesen Tagen mit ganz besonderen Angeboten auf: Da gibt es etwa die "German Christmas Market Tour" von Frankfurt nach Berlin oder die "Christmas Magic Rail Tour" von Rothenburg ob der Tauber nach München. Zu den Highlights zählen "authentische deutsche Rostbratwürste und die musikalische Umgebung des Leipziger Platzes, wo die Einheimischen zusammenkommen, um zu singen", werben die Anbieter. Ja, der deutsche Weihnachtsmarkt hat den internationalen Durchbruch geschafft. Und tatsächlich handelt es sich bei dem heimischen "Budenzauber" um eine jahrhundertealte Tradition: Vorläufer reichen bis ins Mittelalter zurück.

Der erste Dresdner Striezelmarkt dauerte nur einen Tag

Als der Dresdner Striezelmarkt im Jahr 1434 zum ersten Mal öffnete, hatte er wenig mit dem heutigen Markt zu tun. Er dauerte nur einen Tag – und zu kaufen gab es nicht Glühwein, sondern Fleisch. Die Bürger konnten hier ihren Festbraten für die nächsten Tage aussuchen. Nach und nach wurden die Öffnungszeiten verlängert, boten auch Kunsthandwerker, Korbflechter, Bäcker, Spielzeugmacher ihre Waren an.

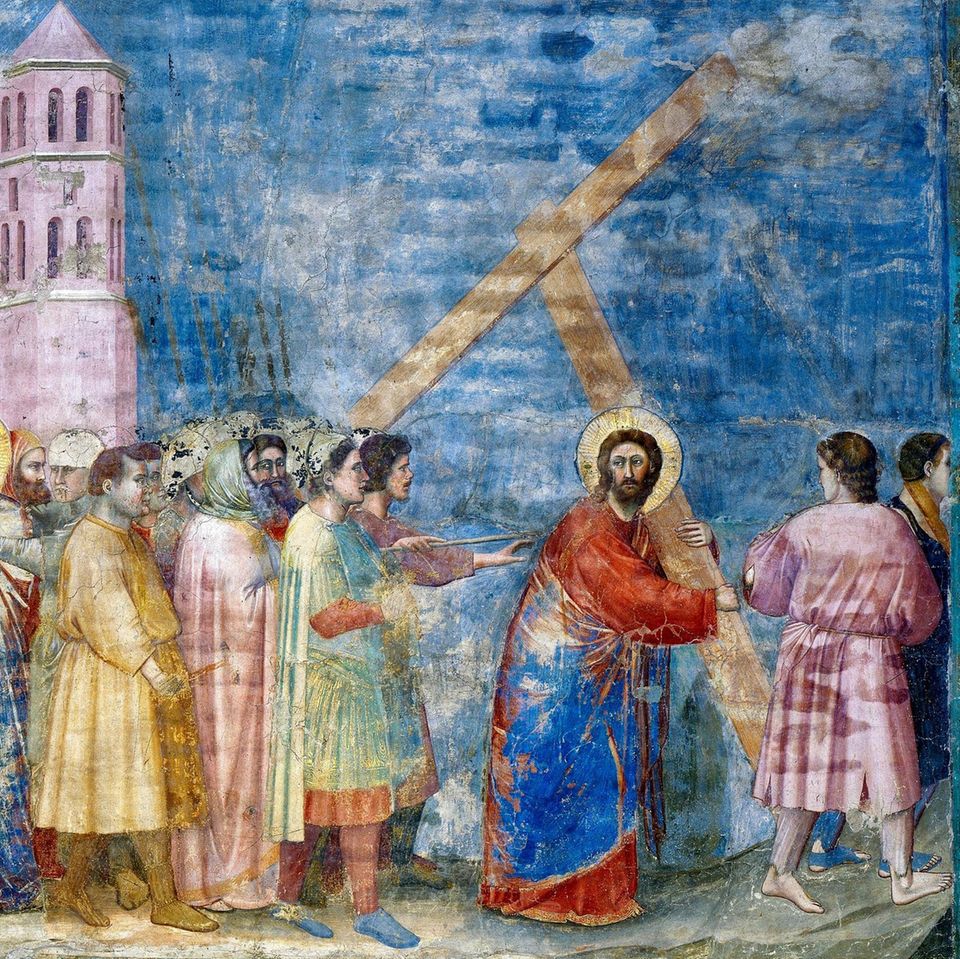

An der Konsumlust regte sich früh Kritik. In Nürnberg, wo der Christkindlesmarkt für das Jahr 1628 erstmals urkundlich belegt ist, beschwerten sich Geistliche immer wieder über den Lärm – und erreichten, dass der Verkauf zumindest während der Gottesdienste am Sonntag verboten wurde.

Aufhalten ließen sich die Märkte dadurch nicht. Ab dem 17. Jahrhundert entwickelte sich Weihnachten langsam zu einem privaten Familienfest – mit reichlich Geschenken für die Kinder, zumindest im gehobenen Bürgertum. Das wirkte sich auch auf die Märkte aus: Statt Versorgung war nun Vergnügung angesagt. Vornehme Gesellschaften schlenderten über die Märkte, trafen Bekanntschaften, erstanden Gold- und Silberschmuck, Perücken, Tuche, aber auch Lebkuchen und andere Naschereien.

Im Jahr 1835 schilderte der Schriftsteller Ludwig Tieck rückblickend den Weihnachtsmarkt seiner Kindheit Ende des 18. Jahrhunderts in Berlin: Die Besucher seien von Eindrücken überwältigt "fröhlich und lautschwatzend durcheinander" über den Markt spaziert, an den "süßduftenden mannigfaltigen Zucker- und Marzipangebäcken vorüber, wo Früchte, in reizender Nachahmung, Figuren aller Art, Thiere und Menschen, alles in hellen Farben strahlend, die Lüsternen anlacht."

Im 19. Jahrhundert ist der friedvolle Weihnachtsmarkt passé

Mit dieser friedvollen Atmosphäre war es wenig später vorbei: Im 19. Jahrhundert, während der Industrialisierung, eroberte das Proletariat den Weihnachtsmarkt. Die Städte wuchsen explosionsartig.

"Der Weihnachtsmarkt verlor seinen Charme", schreibt der Historiker Joe Perry in seinem Buch "Christmas in Germany". Mehr noch: "Stadtreformer, Einzelhändler und Behörden sahen mit Sorge auf die wachsende städtische Unterschicht, die sich während der Weihnachtszeit in der Innenstadt drängte."

"Störenfriede" verkauften minderwertigen Ramsch

Daneben wimmelte der Markt etwa in Berlin von Bettlern, Kriegsinvaliden, Straßenkindern und Arbeitslosen, die die Besucher hartnäckig um Geld anflehten. Im Jahr 1889 beklagte der Berliner Polizeipräsident, dass "Störenfriede" minderwertigen Ramsch verkauften – und die "rücksichtslose Schlamperei der Armen" den "guten Ruf" der Reichshauptstadt bedrohen würde. Hier, aber auch in anderen Städten wie Nürnberg, wurden die Märkte aus dem Zentrum verbannt.

Nationalsozialisten nutzten Weihnachtsmärkte zu Propagandazwecken

Erst die Nationalsozialisten holten die Weihnachtsmärkte wieder zurück. Sie deuteten das Weihnachtsfest in ihrem Sinne als "deutsch" um und nutzten es propagandistisch für ihre Zwecke. So begründete der Nürnberger Bürgermeister die Rückverlegung des Marktes 1933 rassistisch: Mit diesem Schritt würden die "undeutschen, fremdrassigen Einflüsse bekämpft", die das Aus für den Weihnachtsmarkt in der Innenstadt einst beschlossen hätten.

Im gleichen Jahr sponsorte das Reichsministerium zählreiche Weihnachtsmärkte, darunter in Lübeck. Hier sollten – so formulierte es ein Parteifunktionär bei der Eröffnung – Händler "deutsche Waren verkaufen, um ein starkes und gesundes deutsches Volk in einem unabhängigen deutschen Staat zu schaffen". Und als der Weihnachtsmarkt 1934 ins Berliner Zentrum zurückkehrte, nutzten die Reichsminister Hermann Göring und Joseph Goebbels ihn als Bühne für politische Reden.

In den Kriegsjahren blieben die meisten Weihnachtsmärkte freilich geschlossen, in Nürnberg veranstaltete die Stadt 1948 wieder einen. Den großen Aufschwung erlebten die Märkte aber erst in den 60er und 70er Jahren, als das Wirtschaftswunder den Konsum ankurbelte. Seitdem steigt die Zahl der Weihnachtsmärkte unaufhörlich: von 950 in den 70er Jahren auf 3000 heute. Und längst gibt es "deutsche" Weihnachtsmärkte auch im Ausland: Ob in Chicago, Tokyo oder London – zahlreiche Metropolen organisieren "German-style christmas markets", mit Glühwein, Bratwurst und Stollen.