1. Was ist der IPCC?

Der Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) wurde 1988 vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) und der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) ins Leben gerufen. Die Idee: Der wissenschaftliche Kenntnisstand über den Klimawandel und seine Auswirkungen sollte zentral zusammengefasst und als politische Entscheidungshilfe zur Verfügung gestellt werden. Heute gehören dem IPCC mit Hauptsitz in Genf 195 Regierungen und mehr als 120 Organisationen als Beobachter an. Im Jahr 2007 erhielt das IPCC – zusammen mit dem ehemaligen US-Vizepräsidenten Al Gore – den Friedensnobelpreis. Die Berichte des IPCC gelten als "Goldstandard" der Klimaforschung.

2. Wie finanziert sich der IPCC?

Das Jahresbudget für die Arbeit des IPCC beläuft sich zurzeit etwa auf fünf Millionen Euro. Das Geld steuern die Mitgliedsstaaten und -organisationen bei – allerdings freiwillig. Tatsächlich tragen nur 20 Prozent der Mitglieds-Nationen, dazu die Europäische Union, das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP), die Klimarahmenkonvention (UNFCCC) und die WMO, die finanzielle Hauptlast. Die Autoren und Autorinnen dagegen arbeiten ehrenamtlich oder werden von ihren Instituten für die Mitarbeit an den Sachstandsberichten freigestellt.

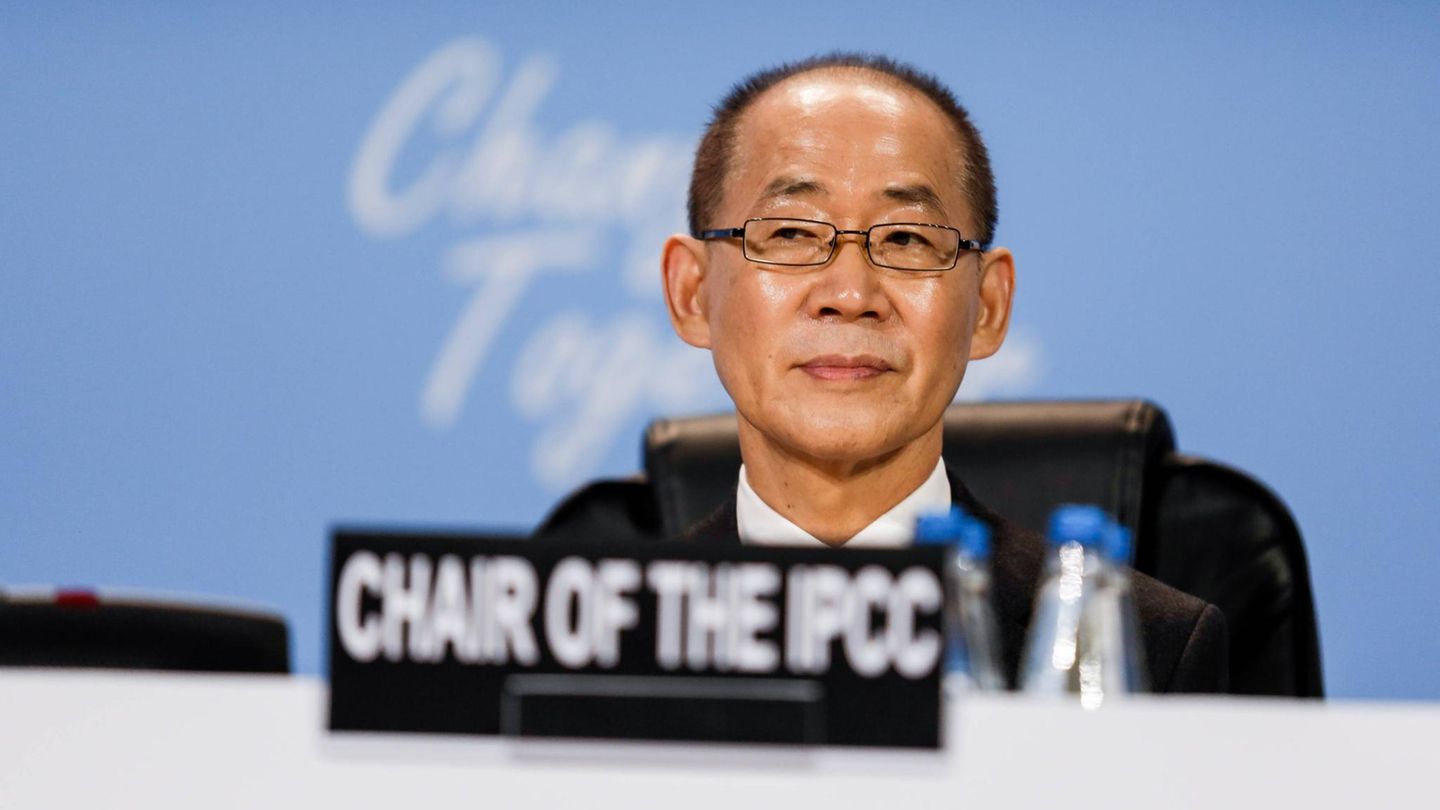

3. Welche Struktur hat der IPCC?

Geleitet wird die Organisation seit 2015 von dem Koreaner Hoesung Lee und einem 34-köpfigen Vorstand – dem IPCC Bureau. Diesem Vorstand gehören auch die Leiter der Arbeitsgruppen an, die die sogenannten Sachstandsberichte (auch Weltklimaberichte genannt) verantworten. Der IPCC-Vorsitzende, zwölf Mitglieder des Vorstands und die jeweiligen IPCC-Geschäftsstellen in den Mitgliedsstaaten bilden das Exekutivkomitee (Executive Committee). Das sorgt dafür, dass die Berichte (und ihre Übersetzungen) pünktlich erscheinen. Das Sekretariat des IPCC umfasst noch einmal rund zwölf Mitarbeiter*innen, die am Hauptsitz der WMO in Genf angesiedelt sind.

4. Wie arbeitet der IPCC?

Das IPCC forscht nicht selbst, sondern trägt in so genannten Sachstandsberichten – auch Weltklimaberichte genannt – den aktuellen Kenntnisstand zu den Ursachen der Erderwärmung, ihren Folgen und notwendigen Anpassungsmaßnahmen zusammen. Für ihre Berichte nutzen die Autor*innen wissenschaftliche Studien und Erkenntnisse, möglichst aus wissenschaftlich begutachteten Fachzeitschriften.

Für die Arbeit am aktuellen, Sechsten Sachstandsbericht wurden von den Regierungen und Beobachterorganisationen annähernd 3000 Fachleute nominiert. Daraus wählten die Vorstände der Arbeitsgruppen 740 Expert*innen aus 90 Nationen mit nachgewiesener wissenschaftlicher Expertise aus. 30 von ihnen sind an deutschen Institutionen tätig.

Auch der aktuelle Bericht wird in mehreren Teilen veröffentlicht. Teil eins (über die physikalischen Grundlagen des Klimawandels) erschien im August 2021. Zwei der Kernaussagen: "Es ist unbestritten, dass der Mensch die Atmosphäre, die Ozeane und das Land erwärmt hat. Weitreichende und schnelle Veränderungen in der Atmosphäre, den Ozeanen, der Kryosphäre und der Biosphäre sind eingetreten. Viele Veränderungen, die auf vergangene und künftige Treibhausgasemissionen zurückzuführen sind, sind für Jahrhunderte bis Jahrtausende unumkehrbar, insbesondere Veränderungen der Ozeane, der Eisschilde und des globalen Meeresspiegels."

In Teil zwei, der am 28. Februar 2022 erscheint, beschäftigen sich die Expertenteams mit "Folgen, Anpassung und Verwundbarkeiten". In einem dritten und letzten Teil wird es um die "Bewältigung des Klimawandels" gehen. Er erscheint Ende März 2022.

5. Wie werden Unsicherheiten in den Weltklimaberichten dargestellt?

Das Klimasystem ist komplex, Daten (zumal historische), Messungen und Zahlenreihen können ungenau sein. Folglich sind Aussagen über Ereignisse, die in der Zukunft liegen, etwa eine Temperaturerhöhung um eine bestimmte Gradzahl, der Anstieg des Meeresspiegels in Millimetern oder die durchschnittliche Intensität von Stürmen, ebenfalls mit einer gewissen Unsicherheit behaftet. Oder, anders gesagt: mit einer unterschiedlichen Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens. Aussagen über zukünftige Ereignisse werden in den IPCC-Berichten daher nach einer normierten Skala eingeordnet. Sie reicht von "nahezu sicher" (virtually certain), was einer Wahrscheinlichkeit von 99 bis 100 Prozent entspricht, bis hin zu "außergewöhnlich unwahrscheinlich" (exceptionally unlikely). In Zahlen ausgedrückt: 0 - 1 Prozent.