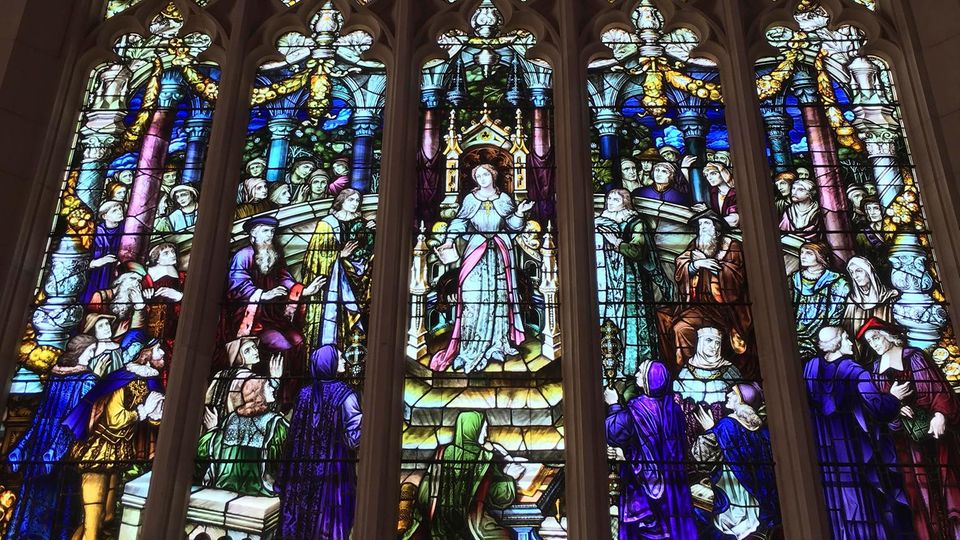

Vor 347 Jahren, am 25. Juni 1678, soll in Padua eine Frau den Doktortitel bekommen. Da die Veranstalter mit großem Andrang rechnen, findet die Zeremonie nicht wie üblich im Hörsaal der Universität statt, sondern in der Kathedrale der Stadt.

Die Entscheidung ist goldrichtig, wie sich schnell erweist. Tausende Menschen strömen in die Kirche, um dieses historische Ereignis zu erleben. Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, 32 Jahre alt, ist die erste Frau weltweit, die eine Promotionsurkunde erhält.

Geboren wurde sie 1646 als fünftes Kind einer venezianischen Adelsfamilie. Die Cornaros hatten im Laufe der Zeit schon vier Dogen der Republik Venedig und eine Königin von Zypern hervorgebracht. Entsprechend machtbewusst und ehrgeizig ist der Vater Giovan Battista. Er erkennt früh den glänzenden Intellekt seiner Tochter, lässt sie unterrichten in klassischen und modernen Sprachen, Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Mathematik. Alles, was ihr beigebracht wird, saugt sie auf. Bereits mit sieben Jahren stellt der Vater das "Wunderkind" in einer öffentlichen Debatte vor.

Ein Gelübde als Absage an die Ehe

Elena Cornaro jedoch verfügt nicht nur über einen fast unstillbaren Wissensdurst, schon als Kind spürt sie auch eine religiöse Berufung. Als ihr Vater mit Handwerkern über eine Dekoration seines Palastes am Canale Grande verhandelt, soll sie zu ihm gesagt haben: "Warum gibst du dieses ganze Geld nicht den Armen? Dann würdest du einen viel prächtigeren und dauerhafteren Palast im Paradies bauen."

Mit 16 Jahren veröffentlicht Elena Cornaro die Übersetzung eines spanischen Buches mit dem Titel "Gespräch zwischen Christus, unserem Erlöser, und der frommen Seele". Sie spricht nun acht Sprachen, darunter Latein, Hebräisch und Arabisch. Gegen den Willen der Eltern legt sie das Gelübde der Benediktinerinnen ab, allerdings ohne in ein Kloster zu ziehen. Das Gelübde ist gleichzeitig eine Absage an die Ehe. Cornaro lehnt die für sie vorgesehene Rolle als Frau ab.

Doppeltes Spiel: 15 Spioninnen, die Geschichte schrieben

Doppeltes Spiel: 15 Spioninnen, die Geschichte schrieben

Die Debatten und Vorträge zu Philosophie und Theologie, die Vater und Tochter weiterhin im eigenen Haus veranstalten, erregen immer mehr Aufmerksamkeit. Elena Cornaro spricht über Musik, Mathematik, Astronomie, sie beeindruckt ihre Zuhörer mit ihrem messerscharfen Verstand und ihrem phänomenalen Gedächtnis. Am 30. Mai 1677 tritt Cornaro vor dem gesamten Kollegium der Universität Padua bei einem öffentlichen wissenschaftlichen Disput auf. Die Doktoren sind begeistert.

Eine Frau hat in der Kirche zu schweigen

So entsteht schließlich die Idee, dieser Frau die Doktorwürde der Theologie zu verleihen. Der Kanzler der Universität, gleichzeitig Bischof, lehnt den ersten Antrag ab. Der Doktor der Theologie schließe die kirchliche Lehrerlaubnis ein. Die Frau habe aber in der Kirche zu schweigen.

Am Ende findet sich ein Kompromiss. Elena Cornaro promoviert in lateinischer Sprache zu den Thesen aristotelischer Logik, sie erhält den Doktortitel in Philosophie, zu jener Zeit Dialektik genannt.

Am Tag der Verleihung betritt Cornaro die Kathedrale sichtbar schüchtern, das Arbeiten als zurückgezogene Gelehrte ist ihr lieber. Man setzt ihr einen Lorbeerkranz auf den Kopf, legt einen Mantel als Hermelinpelz um ihre Schultern. Sie bekommt einen Titel, den vor ihr noch nie zuvor eine Frau erhalten hat.

Elena Lucrezia Cornaro Piscopia kann es kaum abwarten, bis die Gratulationsreden verklungen sind. Nach der Verleihung zieht sie sich umgehend zurück. Ihr Vater stellt ihr ein eigenes Haus in Padua und vier Diener zu Verfügung. Sie kümmert sich um die Diener, wenn diese krank sind, holt das Silbergeschirr nur hervor, wenn der Vater zu Besuch kommt. Und studiert weiter.

Sechs Jahre bleiben Elena Cornaro noch für ihre Studien, dann stirbt sie an Tuberkulose – mit nur 38 Jahren. Es dauert lange, bis andere Frauen dem Beispiel von Cornaro folgen können. Erst 50 Jahre später wird in Bologna die Philosophin und Physikerin Laura Bassi zur Professorin ernannt.