Die Menschheit sucht nach Lösungen. Die Probleme scheinen sich überall aufzustauen: Ukraine-Krieg, Artensterben, Welthunger, Klimawandel, moderne Sklaverei, die Liste ist lang.

Während andere an technischen und politischen Lösungen feilen, präsentiert das Züricher Rietberg-Museum ausgerechnet eine uralte Religion als eine mögliche Antwort. Bis zum 30. April 2023 läuft dort die Ausstellung "Jain sein". Jain, das ist der Name für Anhänger des Jainismus, einer indischen Religion, die zu den ältesten der Welt gehört. Heute leben etwa fünf Millionen Menschen als Jains, die meisten davon in Indien.

Die Religion ist in Deutschland weitgehend unbekannt. Dabei könnten die jainistischen Lebensformen ein genaues Gegenprogramm abgeben zur selbstzerstörerischen Lebensweise der Menschheit.

Wie Jains nach Erlösung streben

Der Jainismus enstand vermutlich Jahrhunderte vor Christus. Das indische Landleben war damals karg und von Leid geprägt. Asketengruppen wanderten durch die Lande. Sie übten ein moralisch einwandfreies Leben, um ihre Seele von dem ewigen Zirkel der Wiedergeburten und weltlichem Leid zu erlösen. Gemeinden bildeten sich, die zu Predigten der Wanderasketen strömten und die Asketen verpflegten. Später gründeten sie Tempel, in denen sie ihre legendären Lehrer verehrten – die sogenannten Jinas, die der Religion bis heute ihren Namen geben.

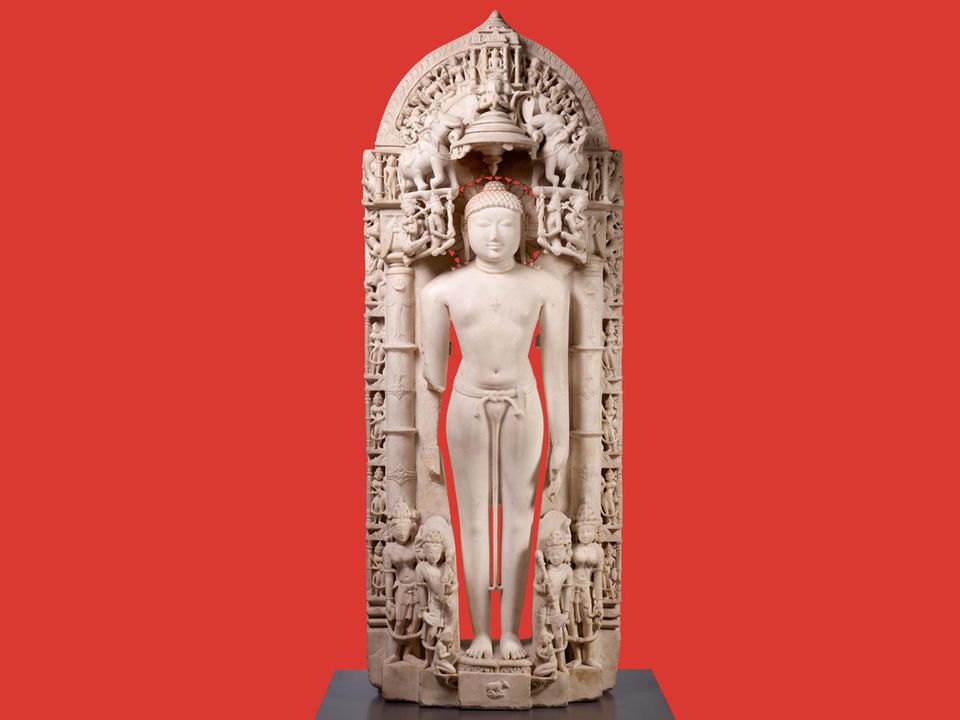

Der erste der 24 Jinas ist Rishabha. Eine der ausgestellten Skulpturen im Museum Rietberg zeigt ihn während der Meditation im Stehen. Völlig in sich gekehrt, erlangt er dem Glauben nach Erlösung aus dem Kreis der Wiedergeburten.

Religion und Lebenskunst: Die jainistischen Prinzipien

"Das größte Missverständnis des Jainismus liegt im Begriff Religion. Denn der Begriff kommt aus unserer westlichen, christlich geprägten Tradition", sagt Johannes Beltz, Kurator der Züricher Ausstellung. "Jains würden sagen: Jainismus ist keine Religion, sondern eine Lebensart." Im Gegensatz zum Christentum bestimmen keine zentralen Kirchen den Glauben, sondern es gibt eine Vielzahl verschiedener Schulen, Gruppen und Strömungen. Auch missionieren Jains nicht.

Der Prinzipien der jainistischen Lehre hat sich bis heute erhalten: Ahimsa bedeutet, Abstand von jeglicher Gewalt zu nehmen, nicht nur gegenüber Menschen, sondern auch gegenüber Tieren. Ein zweites Prinzip namens Aparigraha verpflichtet dazu, nicht nach Besitz zu streben; er verleite dazu, die wesentlichen Dinge aus den Augen zu verlieren. Satya ruft zur Wahrhaftigkeit aus, also zu Ehrlichkeit sich selbst und anderen gegenüber.

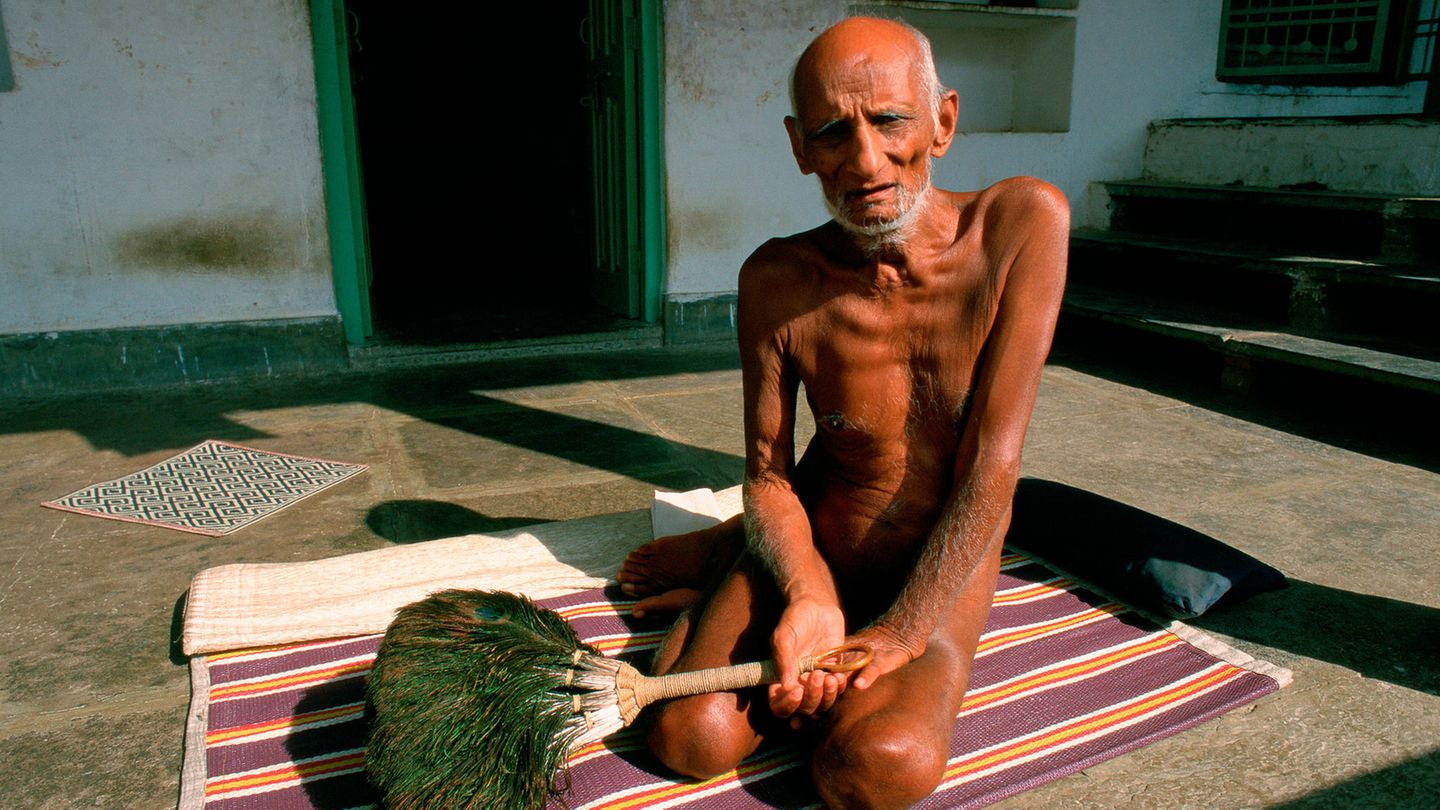

Am konsequentesten setzen die jainistischen Mönche und Nonnen diese Prinzipien um: Sie verzichten auf die meisten weltlichen Besitztümer. Einige, die Digambara-Mönche, tragen nicht einmal Kleidung und wandern nackt durch die Lande. Ihr einziges Besitztum ist ein Wedel, mit dem sie etwa den Ort wischen, an dem sie sich niederlassen – um keine Insekten zu zerdrücken. Die Richtung der Shvetambara-Möche und -Nonnen erlaubt hingegen Kleidung und einige weitere Gegenstände wie einen Topf, um Nahrung aufzubewahren.

Jainismus im Alltag

Die meisten Jains leben nicht als Mönche oder Nonnen. Dennoch versuchen sie, die Grundprinzipien ihres Glaubens auch im Alltag anzuwenden. Jains sollten nicht mehr als notwendig besitzen – ob ein oder zehn Paare Schuhe notwendig sind, ist aber Auslegung der Gläubigen. Nicht zu lügen und rechtschaffen zu wirtschaften, gehört ebenso zu praktischen Geboten wie der vollständige Gewaltverzicht: Menschen zu schlagen, ist verboten, selbst in Gedanken. Gewalt gegen Tiere vermeiden Jains, indem sie sich vegetarisch ernähren, kein Leder tragen oder etwa gegen Mücken Netze aufhängen, statt sie zu töten.

Mit seiner Lebensweise scheint der uralte Jainismus damit sehr aktuell: Minimalismus liegt im Trend, der Anteil der Vegetarier in Deutschland steigt. Spirituell-traditionelle Lebensweisen scheinen wieder kompatibler zu werden mit weltlich-modernen Lebenskonzepten.

Predigten via Facebook Live

Zugleich passen sich auch Jains den modernen Gesellschaften an. Der neu gegründete Samani-Nonnenorden darf im Gegensatz zu den alten Mönchsorden auch Autos oder Flugzeuge nutzen, um die jainistischen Gemeinden auf anderen Kontinenten geistig zu begleiten. Einige der Samani-Nonnen unterrichten an Universitäten.

Als während der Pandemie die Mobilität eingeschränkt war, streamten selbst die nackten Digambara-Mönche via Facebook Live Predigten an ihre Gemeinde, erzählt der indische Kulturvermittler Harsha Vinay. Jains diskutieren Glaubensfragen inzwischen auch auf Reddit.

Im Alltag ist es Jains erlaubt, im Wohlstand zu leben, obwohl sie zugleich zu Genügsamkeit angehalten sind. "Es gibt Widersprüche im Glauben", sagt Harsha Vinay, "aber Jains sind sich dieser Widersprüche häufig bewusst. Ich habe Wohlhabende kennengelernt, die darum mehr Geld spenden oder überdenken, ob sie wirklich so leben wollen."

Könnte die jainistische Ethik als Vorbild dienen?

Eine junge Generation der Jains tritt inzwischen öffentlich dafür auf, die Konzepte ihrer Religion als mögliche Lösungen für die großen Weltprobleme zu verstehen. Einen Krieg zu führen, wäre unmöglich in einer Gesellschaft, die jegliche Gewalt ablehnt. Würde die Menschheit weniger konsumieren, sich eher auf das notwendige beschränken, so würde sie ihren ökologischen Fußabdruck deutlich verringern. Achtung gegenüber allen Menschen könnte verhindern, dass Unternehmen Arbeiterinnen ausbeuten. So zumindest die Argumentation einiger Jains.

Ob die Konzepte der Jains in der Wirklichkeit eine solch starke Wirkung entfalten würden, ist fraglich. Denn selbst innerhalb der Religion scheinen sich nicht alle Jains an die moralischen Prinzipien ihrer Religion zu halten: Jain Gautam Adani, der vor kurzem noch als reichster Mensch Asiens galt, wird inzwischen Betrug vorgeworfen, seiner Firma Umweltzerstörung, Korruption und Menschenrechtsverletzungen.

Dazu kommt: Fachleute wie der Klimaforscher Michael E. Mann argumentieren, das Verhalten einzelner Menschen zu ändern, reiche nicht aus, um große Probleme wie den Klimawandel zu lösen. Stattdessen brauche es staatliches Handeln, das sich in Regulation und im Rechtssystem ausdrücke.

Wie können jainistische Werte nicht nur für individuelles Leben, sondern auch in Institutionen eingesetzt werden? Darauf hat der Jainismus noch keine Antwort. Seine zentrale Einsicht ist zu reflektieren: Was möchte ich erreichen mit meinem Handeln – und was bewirke ich wirklich? Diese Frage auch den großen Institutionen wie dem Staat zu stellen, könnte die eigentliche Lehre des Jainismus für die Gegenwart sein.

Die Ausstellung "Jain sein. Kunst und Leben einer indischen Religion" läuft noch bis zum 30. April 2023 im Museum Rietberg in Zürich, Dienstag bis Sonntag je 10 bis 17 Uhr. Der begleitende Ausstellungskatalog mit dem gleichen Titel erscheint beim Verlag Hatje Cantz für 44 Euro.