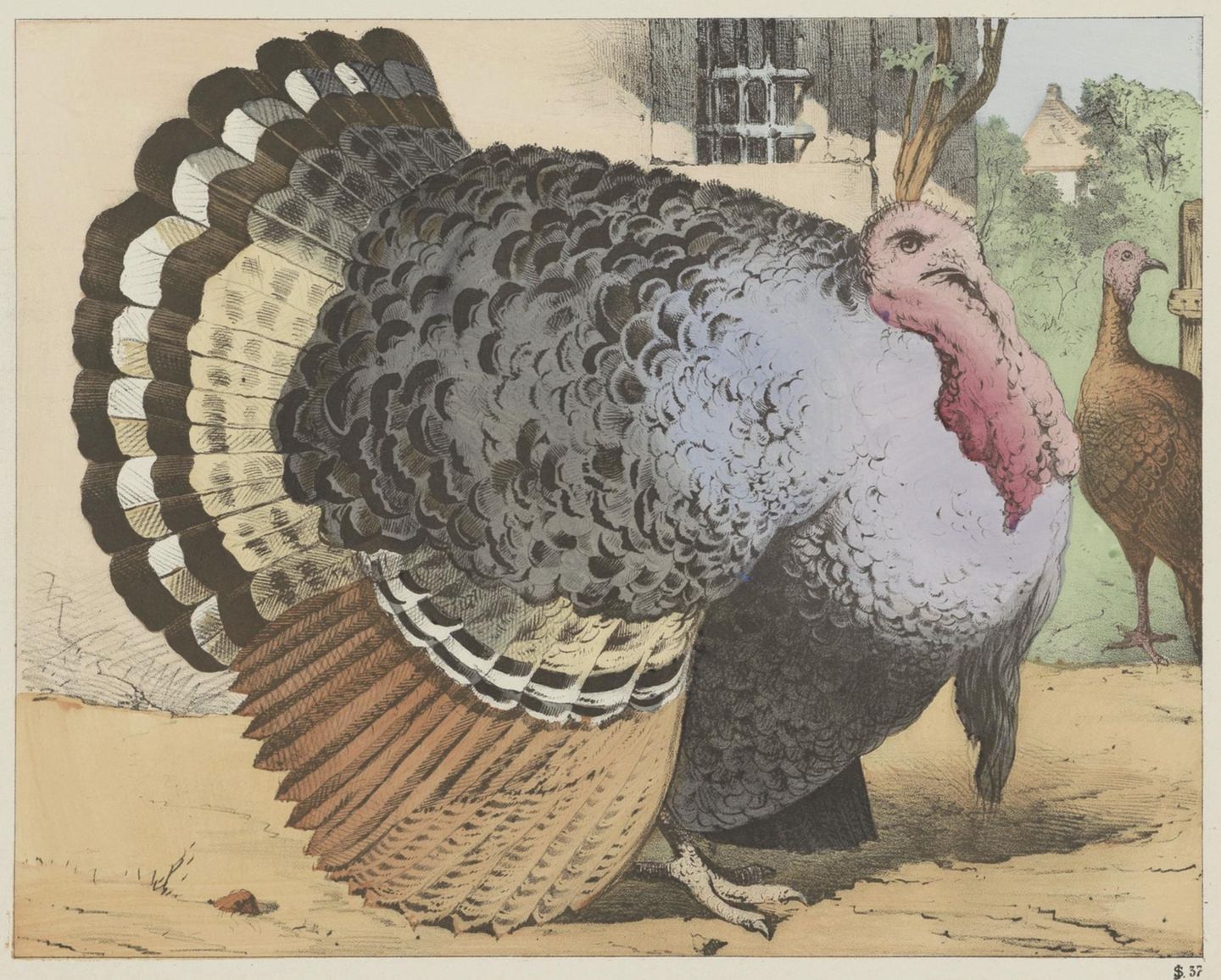

Bis zum 346. Tag seines Lebens geht es dem Truthahn prächtig. Jeden Morgen erscheint pünktlich der Mensch, um ihn zu füttern. Der Stall ist warm, das Futter reichlich, die Welt berechenbar. Der Truthahn lernt, zu vertrauen – mit jedem Tag mehr. Und genau darin liegt sein Fehler. Denn was er nicht weiß: Der 347. Tag ist Thanksgiving.

Der britische Philosoph Bertrand Russell erzählte diese Anekdote bereits in den 1920er Jahren. Sie ist zur Metapher geworden für eine kognitive Verzerrung, die Psychologen heute "Truthahn-Illusion" nennen: den fatalen Trugschluss, aus der Vergangenheit allzu selbstsicher auf die Zukunft zu schließen. Wer lange nur stabile Trends erlebt hat, hält sie für selbstverständlich – und unterschätzt das Risiko plötzlicher Umbrüche.

Die Illusion des Gewöhnlichen

Wir alle sind ein bisschen wie der Truthahn. Wenn die Börse jahrelang steigt, wenn politische Systeme stabil erscheinen oder unsere Gesundheit robust wirkt, wiegen wir uns in Sicherheit. Doch psychologisch gesehen sind wir nicht besonders gut darin, sogenannte "schwarze Schwäne" – also seltene, unvorhergesehene Ereignisse mit drastischer Wirkung – in unsere Erwartungen einzupreisen.

Der Risikoforscher Nassim Nicholas Taleb, der den Begriff des Schwarzen Schwans geprägt hat, sieht in der Truthahn-Illusion ein zentrales Denkproblem moderner Gesellschaften: Wir sind trainiert auf Konstanz, auf Extrapolation, auf den Glauben, dass morgen so sein wird wie gestern. Der Knick in der Kurve – sei er politisch, ökologisch oder persönlich – passt nicht in unser Weltbild. Und doch kommt er immer wieder.

Wenn das Unvorstellbare plötzlich passiert

Ein eindrucksvolles Beispiel: die Immobilienkrise von 2008. Über Jahre hatte der US-Immobilienmarkt geboomt. Immer neue Kreditmodelle nährten den Eindruck, Häuser seien eine sichere Bank – für Kreditnehmer, Banken, Investoren. Bis das System kollabierte. Millionen verloren ihre Häuser, Großbanken gingen pleite, die Weltwirtschaft rutschte in die tiefste Krise seit 1929.

Das Fatale: Die Warnzeichen waren da. Aber sie wirkten nicht plausibel, zu lange war alles gut gegangen. Die Truthahn-Illusion war stärker als die Mahner. Ähnliches lässt sich auch auf geopolitische Entwicklungen übertragen: Jahrzehntelang galt der Krieg in Europa als überwundene Realität. Dann kam der Februar 2022 und mit ihm die Erkenntnis, wie trügerisch lineares Denken sein kann.

Warum wir nicht mit Brüchen rechnen

Psychologen sprechen in diesem Zusammenhang von der induktiven Verzerrung: Wir neigen dazu, allgemeine Regeln aus einzelnen Erfahrungen abzuleiten, und blenden dabei systematisch aus, dass unsere Datenlage begrenzt ist. Auch der sogenannte Rückschaufehler ("hindsight bias") verstärkt die Illusion: Sobald eine Krise da ist, wirkt sie plötzlich vorhersehbar. Doch davor erscheint sie wie aus dem Nichts.

Evolutionspsychologisch ergibt das durchaus Sinn. In einer stabilen Umwelt war es effizient, Muster zu erkennen und ihnen zu vertrauen. Wer jedoch in komplexen, dynamischen Systemen lebt – etwa in globalisierten Finanzmärkten oder angespannten geopolitischen Lagen –, dem kann dieses Vertrauen zum Verhängnis werden.

Wie wir klüger mit dem Unerwarteten umgehen

Was also tun gegen die Truthahn-Illusion? Zunächst hilft es, sich die Begrenztheit unserer Erfahrungswelt bewusst zu machen. Nur weil etwas lange gut ging, heißt das nicht, dass es so bleibt. "Resilientes Denken" heißt das in der Psychologie: die Fähigkeit, mit Unsicherheit zu rechnen und mentale Szenarien auch für das Unwahrscheinliche zu entwickeln.

In der Praxis bedeutet das: Nicht nur auf das wahrscheinlichste, sondern auch auf das kritischste Szenario vorbereitet zu sein. Unternehmen tun das mit sogenannten "Pre-Mortem-Analysen" – sie überlegen sich vorab, was schiefgehen könnte, um blinde Flecken zu identifizieren.

Auch im Privaten kann es hilfreich sein, regelmäßig Annahmen zu hinterfragen: Was, wenn mein Job morgen weg ist? Was, wenn mein Lebensstil sich radikal ändern müsste? Psychologen empfehlen dafür Methoden wie:

- Mentales Kontrastieren: Sich bewusst vorstellen, was schiefgehen könnte – nicht um Angst zu schüren, sondern um handlungsfähig zu bleiben.

- Szenarienarbeit: Nicht nur in festen Prognosen denken, sondern mögliche Zukunftsentwicklungen durchspielen – auch die unbequemen.

- Radikale Akzeptanz: Anzuerkennen, dass Kontrolle illusionär sein kann. Wer Ungewissheit zulassen kann, gerät weniger ins Schleudern, wenn das Leben die Richtung ändert.

Denn die Wahrheit ist: Der Mensch, der den Truthahn füttert, muss nicht immer gutartig sein. Und wer mit Brüchen rechnet, ist am Ende weniger erschüttert. Und womöglich besser vorbereitet.