Am Ende des Lebens steht der Tod. Wie und wann das geschieht, weiß niemand. Sicher aber ist: werden lebende Menschen plötzlich zu Sterbenden, weil keine Umkehr mehr möglich ist, verändert das alles. Auf dem Weg zum Tod stehen fünf Sterbephasen, die von der Schweizer Psychologin Elisabeth Kübler-Ross definiert wurden – durch Interviews mit Sterbenden.

Sterbephasen von unterschiedlicher Dauer

Das eigene Ende zu akzeptieren, ist wohl die schwierigste Aufgabe im Leben. Wie schnell der Tod kommt, ist ebenso unterschiedlich wie der Ablauf der einzelnen Phasen beim Sterben. Je nachdem, ob das Sterben durch einen Unfall, Krankheit oder das Lebensalter ausgelöst wird, verläuft der Sterbeprozess unterschiedlich.

Elisabeth Kübler-Ross definiert Sterbeprozess

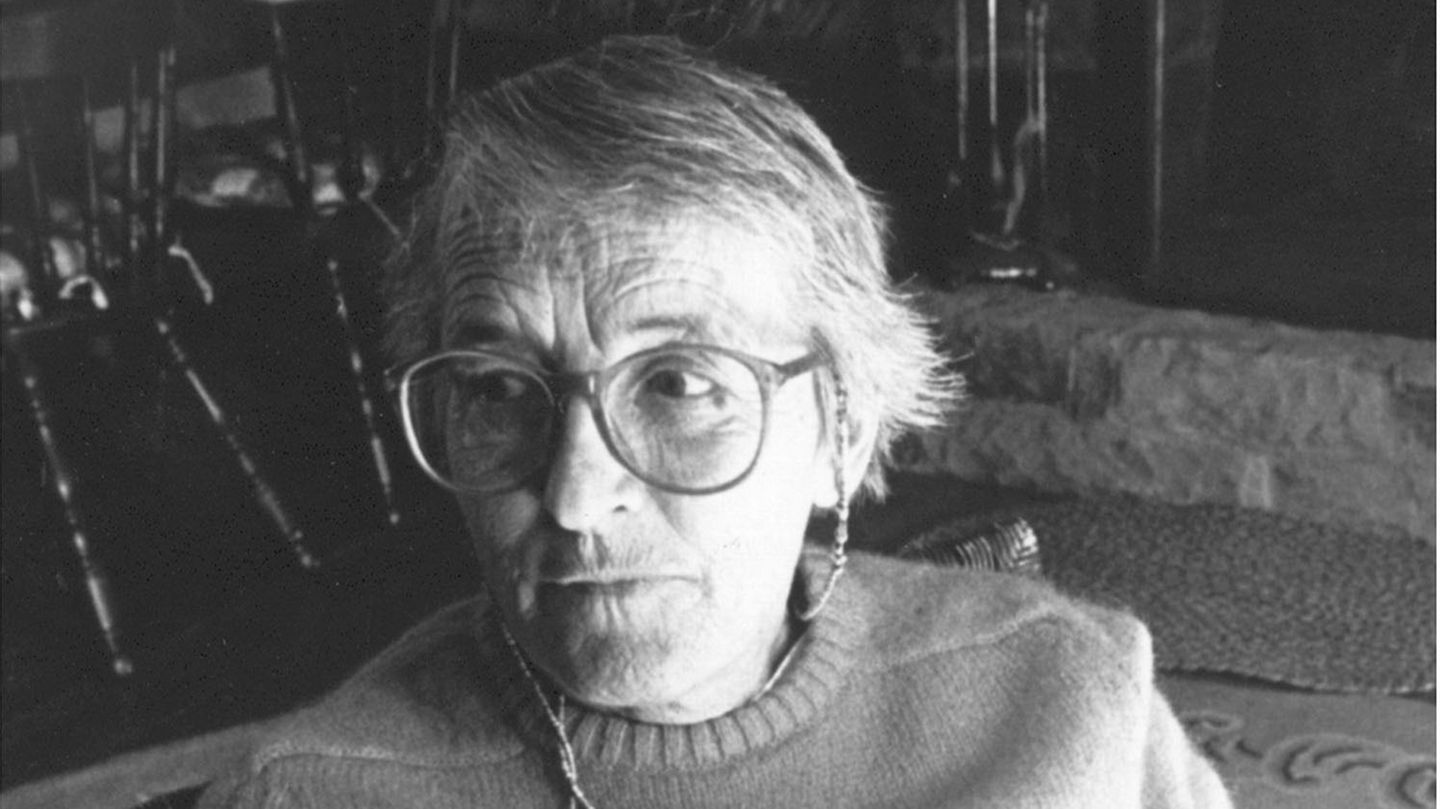

Elisabeth Kübler-Ross hat für ihre Veröffentlichung "On Death and Dying" im Jahr 1969 mit 200 sterbenden Menschen gesprochen. "Interviews mit Sterbenden" – so der deutsche Titel – fasst die Sterbephasen in fünf Oberbegriffen zusammen:

- Nicht-wahr-haben-wollen

- Zorn

- Verhandeln

- Depression

- Akzeptanz

Ursprünglich dafür gedacht, den Umgang und den Kontakt von Ärzten mit sterbenden Patienten zu verbessern, hat sich das Buch sehr schnell auch zum Ratgeber für Angehörige von Sterbenden entwickelt. Das Wissen um die fünf Sterbephasen kann im Umgang mit Sterbenden und für die Reaktion auf ihr Verhalten hilfreich sein.

Sterbenden Menschen angemessen begegnen

Das "Nicht-wahr-haben-wollen" folgt oft auf den ersten Schock, wenn Menschen zum Beispiel von einer nicht heilbaren Krankheit erfahren. In vielen Fällen hoffen Betroffene auf einen Irrtum, holen sich weitere Arztmeinungen ein, stellen Diagnosen in Frage und sperren sich manchmal gegen eine Behandlung.

Sowohl für Patienten als auch für Angehörige kann diese erste Phase als Folge der mentalen Überforderung emotional sehr belastend sein.

Wut als Teil der Phasen beim Sterben

Ist das nicht mehr abwendbare Sterben akzeptiert, drückt sich die Erkenntnis darüber in einer weiteren Emotion aus: Wut. Verbunden mit der Frage "Warum ich?" gibt es in der Zornphase oftmals unberechenbare Wutausbrüche und Aggression. In der Begleitung eines Sterbenden ist es deshalb wichtig, dieser Wut entsprechenden Raum zu geben und Zornausbrüche nicht persönlich und gegen sich selbst gerichtet zu nehmen.

Sterbeprozess soll verzögert werden

Die dritte Phase beim Sterben ist laut Elisabeth Kübler-Ross durch das Verhandeln geprägt. Der Hintergrund: Der Tod soll möglichst hinausgezögert werden. Dafür suchen Sterbende das Gespräch mit Ärzten oder auch spirituell mit Gott. Um den Zeitpunkt des Todes zu verschieben, werden zum Beispiel Dinge benannt, die nicht verpasst werden dürfen.

Das kann die anstehende Hochzeit eines Kindes ebenso sein wie das Beenden eines wichtigen Projektes oder anderes. Oft wird als Ausgleich angeboten, sich gesünder zu ernähren oder ein moralisch besseres Leben zu führen. Verbunden ist die Phase 3 mit der Hoffnung, dass der unumgängliche Tod hinausgezögert werden kann. In dieser Phase sind Patienten meistens auch offener für medizinische Behandlungen.

Ist die dritte Sterbephase abgeschlossen und der bevorstehende Tod wird realisiert, gehen Sterbende laut den Recherchen und Gesprächen von Elisabeth Kübler-Ross meist in die Depressionsphase über. Sie trauern um verpasste Chancen im Leben und auch darüber, dass ihr Leben bald endet. Oft werden offene Angelegenheiten geregelt, der Kontakt zu Freunden und Familie wird gesucht und es wird vieles von der Seele geredet. Angehörige sollten sich die Zeit zum Zuhören nehmen.

Rückzug der Sterbenden als Anzeichen für kommenden Tod

Wie lange die vier Phasen dauern, ist je nach Krankheits- oder Sterbeverlauf unterschiedlich. Es kann Wochen, Monate oder auch Jahre dauern. Am Ende steht Sterbephase fünf: Zustimmung. Die Sterbenden akzeptieren, dass ihr Leben zu Ende geht. Sie ziehen sich in sich zurück und warten auf den Tod. Meistens werden keine Gespräche mehr gesucht und auch medizinische Behandlungen abgelehnt.

Kritik am Sterbephasen-Modell

Weltweit erhielt Elisabeth Kübler-Ross 23 Ehrendoktortitel und rund 70 Auszeichnungen für ihre Arbeit. Trotzdem stehen ihr Fünf-Phasen-Modell sowie sie selbst als Person auch in der Kritik. Einige Medizinerinnen und Mediziner werfen ihr heutzutage vor, beim Erarbeiten der Buchinhalte nicht mit wissenschaftlichen Methoden vorgegangen zu sein.

Ihr persönlicher Lebensweg sorgte in der Öffentlichkeit für Erstaunen und Aufsehen. So wandte sich Elisabeth Kübler-Ross zunehmend der Esoterik zu. Sie sprach davon, Schutzengel zu haben, mit ihnen zu reden und glaubte fest an ein Leben nach dem Tod. Auf einer Veranstaltung in Zürich sagte sie im Jahr 1983 laut Zeitung NZZ: "Fürchtet Euch nicht, denn Sterben ist schön."

Letzte Sterbephase als emotionale Belastung

Für Angehörige ist besonders die letzte Phase auf dem Weg zum Tod schwierig. Sie müssen akzeptieren, dass ein geliebter Mensch, ein Freund Verwandter, Ehepartner unwiderruflich dabei ist, zu sterben und aus dem Leben zu scheiden. Ob es konkrete Anzeichen für den bevorstehenden Tod gibt, darüber wird gestritten. Ein Indiz soll das sogenannte Todesdreieck sein.

Hierbei wird besonders der Bereich rund den Mund und die Nase sehr blass. Ob das tatsächlich im Zusammenhang mit dem nahenden Tod steht, ist wissenschaftlich nicht erwiesen. Fakt ist, dass sterbende Menschen den Appetit verlieren, sie verweigern Essen und Trinken und schlafen viel. Die Organe werden nacheinander "abgeschaltet" – je nach Wichtigkeit bis letztendlich zum Herzen und zum Gehirn.

Sterbenden Menschen Zuspruch geben

Sterbende sind deshalb meist in einem Dämmerzustand. Bewegungen, Gesten oder Sprechen fallen schwer oder sind unmöglich. Das Gehör allerdings funktioniert oft bis zum Schluss. Reagieren Sterbende nicht mehr auf die Stimme von nahe stehenden Personen am Sterbebett, heißt das nicht, dass sie die Menschen nicht mehr hören.

Während noch bis Mitte des 20. Jahrhunderts das Ende des Herzschlags als Todesindiz galt, ist das heute anders. Erst, wenn medizinisch der Hirntod festgestellt wurde, gilt ein Mensch als tot. Ob etwas danach kommt und was, das weiß niemand. Sicher ist nur eines: Am Ende des Lebens wartet der Tod – was in der Erkenntnis durchaus zu mehr Lebensfreude führen kann.