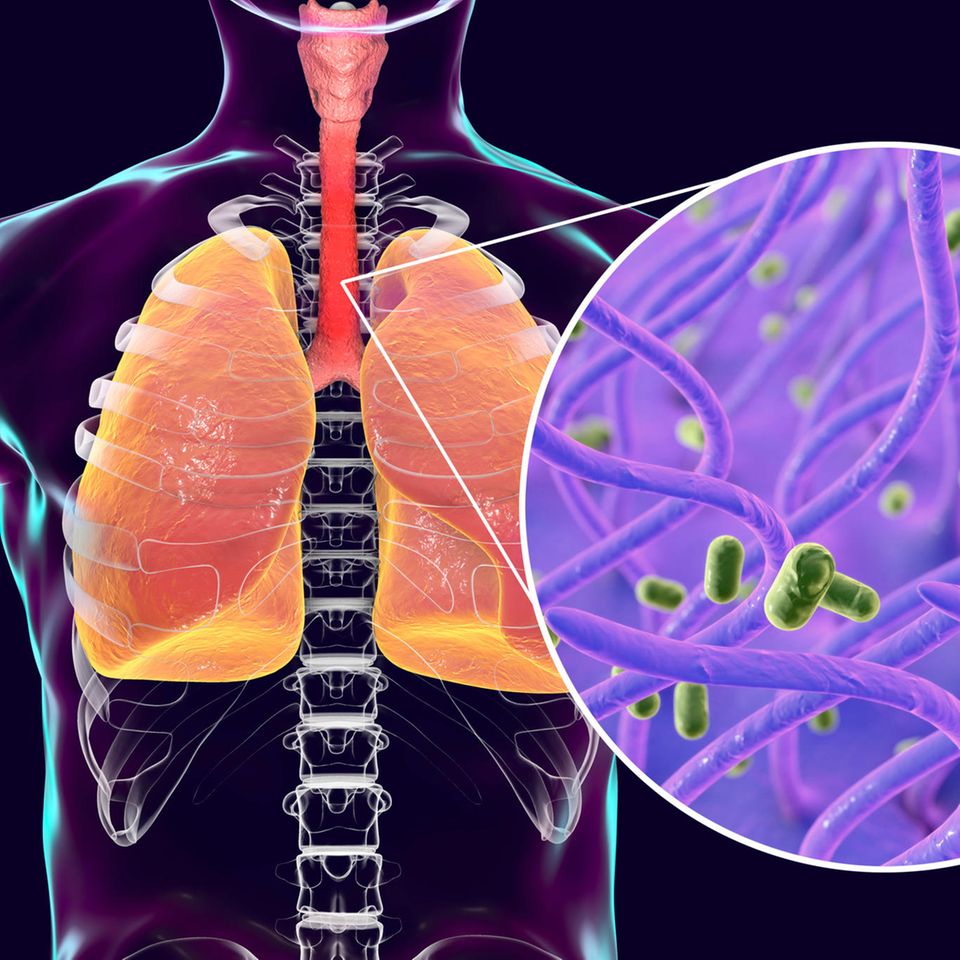

RSV: Hinter diesen drei Buchstaben verbirgt sich das Respiratorische Synzytial-Virus, das in Saisonalität und Symptomatik der Influenza ähnelt. Während sich eine RSV-Infektion bei älteren Kindern und Erwachsenen allerdings häufig nur durch eine Schnupfnase bemerkbar macht, kann sie bei Säuglingen und Kleinkindern zu stärkeren Symptomen führen. Dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolgen führen Infektionen mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus insbesondere bei Kleinkindern vermehrt zu Erkrankungen und Krankenhauseinweisungen.

"Es bleibt nicht in der Nase, wie die typischen Schnupfenviren, sondern kann in die Bronchien herunterrutschen", erklärt Prof. Marcus Krüger, Chefarzt der Kinderintensivstation der München Klinik Schwabing und Harlaching. Dort können RS-Viren eine sogenannte Bronchiolitis verursachen. Die kleinen Bronchien schwellen an, entzünden und verengen sich. Dadurch können Kinder Atemnot bekommen.

Wie die Zahlen des Robert Koch-Instituts aus den vergangenen Jahren zeigen, treten RSV-Infektionen in Deutschland zyklisch auf. Die RSV-Inzidenz ist von November und Dezember bis März und April am höchsten, in den übrigen Monaten kommen sporadisch Infektionen vor. Der Gipfel der RSV-Saison erstreckt sich über etwa vier bis acht Wochen und liegt meist im Januar und Februar, seltener auch im November und Dezember.

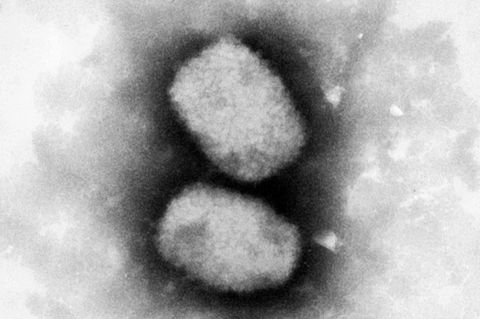

Was ist das Respiratorische Syncytial-Virus?

Das Respiratorische Synzytial-Virus, kurz RS-Virus oder RSV, ist ein weltweit verbreiteter Erreger von akuten Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege. Es äußert sich meist durch typische Erkältungsysmptome wie Husten, Schnupfen, Halsschmerzen und Fieber. Das RS-Virus ist einer der bedeutendsten Erreger von Atemwegsinfektionen bei Säuglingen, insbesondere Frühgeborenen und Kleinkindern. Bis zum Ende des zweiten Lebensjahres hat sich nahezu jedes Kind in Deutschland einmal mit RSV infiziert.

Wie wird das RS-Virus übertragen?

Das Respiratorische Syncytial-Virus wird meist durch Tröpfcheninfektion, also wenn eine erkrankte Person beispielsweise niest oder hustet, oder über kontaminierte Hände und die Berührung mit dem Erreger verunreinigter Oberflächen übertragen. Nach Angaben des RKI kann das RS-Virus auf Kunststoffoberflächen mehrere Stunden lang überleben, auf Papierhandtüchern etwa eine Dreiviertelstunde und auf Händen gut 20 Minuten.

Wie ansteckend ist das RS-Virus?

In der Regel treten RSV-Infektionen zyklisch auf, die Inzidenz ist in Mitteleuropa zwischen November und April am höchsten. Humanes RSV vermehrt sich nur im Menschen und kann auch nur von Mensch zu Mensch übertragen werden.

Die Inkubationszeit, also die Zeit zwischen der Ansteckung und dem Ausbruch der Krankheit, beträgt zwei bis acht, im Durchschnitt fünf Tage. Allerdings können Betroffene schon einen Tag nach der Infektion und noch vor Beginn der ersten Symptome Viren ausscheiden und damit andere anstecken.

Infizierte Personen mit einem gesundem Immunsystem sind in der Regel zwischen drei und acht Tage lang ansteckend. Früh- und Neugeborene sowie Patienten mit geschwächtem oder unterdrücktem Immunsystem können das Virus über mehrere Wochen ausscheiden. Eine einmal überstandene Infektion schützt Genesene nicht automatisch vor weiteren Infektionen. Der Körper baut also keine langfristige Immunität auf.

Ist das RS-Virus gefährlich?

Während ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene bei einer Infektion mit dem RS-Virus in den meisten Fällen nur allgemeine Erkältungssymptome oder gar keine Symptome zeigen, kommt es bei Säuglingen und Kleinkindern häufig zu einer akuten Bronchitis, teilweise auch zu einer Lungenentzündung. Bei frühgeborenen oder vorerkrankten Kindern können schwerwiegende Krankheitsverläufe Fieber und Atemnot auslösen. In schlimmen Fällen müssen Kinder sogar beatmet werden.

Allgemein gilt: Je jünger das Kind, desto eher kann die Erkrankung einen schweren Verlauf annehmen. Jakob Maske, Bundespressesprecher vom Berufsverband der Kinderärzte, erklärt: "Bei Säuglingen in den ersten drei Lebensmonaten sind die Atemwege noch so klein, dass die entstehende Entzündung der auch sehr kleinen Bronchen, die sogenannte Bronchiolitis, schneller zu einer Ateminsuffizienz führt."

Ist das RS-Virus für Babys und Kleinkinder gefährlicher als das Coronavirus?

Diese Frage ist nicht einfach zu lösen. Jakob Maske, Bundespressesprecher vom Berufsverband der Kinderärzte, erklärt es so: "Das ist schwierig zu beantworten. Ich würde aber eher mit "ja" antworten. Denn das RS-Virus führt direkt wohl zu mehr Todesfällen und schweren Verläufen als das Coronavirus."

Welche Risikogruppen gibt es?

Risikogruppen, die schwer an einer RSV-Infektion erkranken können, sind Frühgeborene, Kinder mit pulmonalen Vorerkrankungen (z.B. neurologische und muskuläre Erkrankungen) und Kinder mit Herzfehlern mit vermehrter Lungendurchblutung. Außerdem Erwachsene mit kardialen oder pulmonalen Vorerkrankungen.

Besonders gefährdet sind auch Empfänger hämapoetischer Zelltransplantate, Empfänger von Organtransplantaten sowie Personen mit einem stark geschwächtem Immunsystem.

Lässt sich eine Infektion mit dem RS-Virus von einer Infektion mit dem Coronavirus unterscheiden?

Eine durch das RS-Virus ausgelöste Erkrankung lässt sich nicht einfach von anderen viralen Erkrankungen der Atemwege unterscheiden - auch nicht von Corona. RS-Viren ähneln in Saisonalität und Symptomatik der Influenza. Gewissheit kann daher nur ein spezieller Test geben.

Wie lässt sich einer Infektion vorbeugen?

Eine gute Vorsorge gegen RS-Viren ist eine sorgfältige Hygiene. Eltern sollten Babys unter sechs Monaten außerdem von erkälteten Personen fernhalten, empfiehlt der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte.

Was kann die RSV-Prophylaxe für Babys?

Außerdem empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) allen Neugeborenen eine Passivimpfung – unabhängig von Risikofaktoren. Dabei handelt es sich um eine Passiv-Immunisierung mit dem Wirkstoff Nirsevimab. "Das sind Antikörper, die man ab der Geburt dem Kind in den Oberschenkel spritzen kann. Es hat dann sofort einen Schutz, wenn ihm das Geschwisterkind einen Kuss auf die Wange drückt", erklärt Prof. Marcus Krüger, Chefarzt der Kinderintensivstation der München Klinik Schwabing und Harlaching. Denn: Stecken sich Neugeborene mit RS-Viren an, sind es oft die älteren Geschwister, die sie übertragen.

Das Kind ist sofort geschützt, wobei der Schutz die gesamte erste RSV-Saison anhält. Der Impfschutz hält fünf Monate lang, also über die gesamte Infektsaison hinweg. Gespritzt werden soll der Wirkstoff in der ersten RSV-Saison, die auf die Geburt folgt. Sie beginnt üblicherweise im Oktober. Kinder, die nun zur Welt kommen, bekommen den Piks im besten Falle vor der Entlassung aus dem Krankenhaus. Kinder, die zwischen April und September geboren worden sind, sollten gemäß der Stiko-Empfehlung zwischen September und November in der Kinderarztpraxis geimpft werden.

Piks versäumt und die RSV-Saison läuft? Dann sollte die Prophylaxe so rasch wie möglich nachgeholt werden. Hat die Mutter in der Schwangerschaft eine RSV-Schutzimpfung bekommen, ist für das Kind laut Stiko-Empfehlung keine Prophylaxe mit Nirsevimab erforderlich - Stichwort: Nestschutz. Es gibt aber Ausnahmen: So sollte das Kind die Antikörper bekommen, wenn es ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe hat. Das gilt etwa, wenn es als Frühgeborenes zur Welt gekommen ist oder eine schwere Immunschwäche hat. Auch wenn die Mutter die Impfung weniger als zwei Wochen vor der Geburt bekommen hat, ist eine RSV-Prophylaxe empfohlen.

Gibt es ein Mittel gegen das Virus?

Da es sich um eine Viruserkrankung handelt, helfen keine Antibiotika. Es gibt allerdings eine RSV-Schutzimpfung, die auf das Prinzip Nestschutz setzt – so wie es zum Beispiel die Keuchhusten-Impfung tut. Heißt: Geimpft wird nicht das Baby, sondern die Mutter in der Schwangerschaft. "Die Mutter bildet Antikörper, die auf das Ungeborene übertragen werden. So hat es in den kritischen ersten Wochen und Monaten seines Lebens direkt Schutz", sagt Marcus Krüger. Eine Stiko-Empfehlung für diese Impfung liegt jedoch bislang nicht vor.

Ist eine Person bereits erkrankt, lässt sie sich symptomatisch behandeln. Erkrankte sollten reichlich trinken. Nasensprays, Hustensaft und schleimlösende Mittel können ebenfalls hilfreich sein. Auch Fiebersenker können Symptome lindern. Beim Schlafen kann ein erhöhtes Kissen das Atmen erleichtern. In der Regel klingt die Infektion dann von selbst wieder ab.

Ab wann sollten Eltern mit ihren Kindern eine Arztpraxis oder Klinik aufsuchen?

Für die klassischen Kita- und Schulkinder löst der RS-Virus in der Regel einen harmlosen Erkältungsinfekt aus. Hier lässt sich eine Infektion gut mit den üblichen Mitteln behandeln. Anders sieht es bei Säuglingen aus. Kinderarzt Jakob Maske rät: "Gerade in den ersten drei Lebensmonaten sollten Eltern ihre Kinder bei zunehmendem Husten, Atemnot, Fieber, Schlappheit oder Trinkunlust umgehend vorstellen."

Das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit nennt weitere Warnzeichen für schwere RSV-Verläufe, bei deren Auftreten Eltern ihre Kinder so rasch wie möglich ärztlich abchecken lassen sollten: Wenn das Kind schneller atmet als sonst oder wenn Eltern beobachten, dass sich beim Einatmen die Haut zwischen den Rippen etwas nach innen zieht, wenn beim Ausatmen pfeifende Geräusche zu hören sind oder Haut und Lippen sich bläulich verfärben, könne dies auf zu wenig Sauerstoff im Blut hindeuten.

Auch wenn die Kinder generell Probleme mit dem Atmen haben und aufgrund der Luftnot panisch oder sehr unruhig werden, sollten Eltern mit ihnen in die Arztpraxis fahren. Oder "wenn die Atmung die Babys beispielsweise so sehr anstrengt, dass sie nicht mehr richtig trinken", ergänzt Kinder- und Jugendmediziner Reinhard Berner vom Uniklinikum Dresden.

Dieses FAQ haben wir zum ersten Mal im Oktober 2021 veröffentlicht, seitdem wurde es stetig aktualisiert und zuletzt im Januar 2026 neu publiziert.