Eine neue Form des Hirnschrittmachers kann die Symptome einer Parkinson-Erkrankung wohl deutlich besser kontrollieren: Die sogenannte adaptive Tiefe Hirnstimulation (aTHS) könne die Dauer motorischer Probleme im Vergleich zur konventionellen konstanten Tiefen Hirnstimulation (cTHS) etwa halbieren, schreibt eine Forschungsgruppe um Carina Oehrn von der University of California in San Francisco im Fachjournal "Nature Medicine". Allerdings prüfte die Gruppe das Verfahren in einem Machbarkeitsnachweis lediglich an vier Menschen, die beide THS-Formen jeweils etwa einen Monat lang nutzten.

Von einem "Meilenstein" spricht Lars Timmermann, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN): "Diese Studie eröffnet das Feld neu und bringt es dramatisch voran." Nun müsse der Ansatz an einer größeren Zahl von Patienten an verschiedenen Zentren und über längere Zeiträume geprüft werden, der nicht an der Studie beteiligt war.

Bei der Parkinson-Krankheit, die allein in Deutschland Schätzungen zufolge zwischen 200.000 und 400.000 Menschen betrifft, sterben im Gehirn jene Nervenzellen ab, die den Botenstoff Dopamin produzieren. Typische Symptome sind unter anderem Zittern, Muskelsteifheit und Bewegungsstörungen. Die Therapie setzt gewöhnlich zunächst auf Arzneien, die den Botenstoff Dopamin ersetzen sollen. Zusätzlich wird die Tiefe Hirnstimulation, auch Hirnschrittmacher genannt, eingesetzt, meist aber erst dann, wenn Medikamente gegen die Bewegungsstörungen nicht mehr ausreichend helfen. Timmermann zufolge kann das Verfahren auch schon deutlich früher sinnvoll sein, oft schon ab dem vierten Krankheitsjahr.

Die Forschenden testeten ihr System an vier Männern

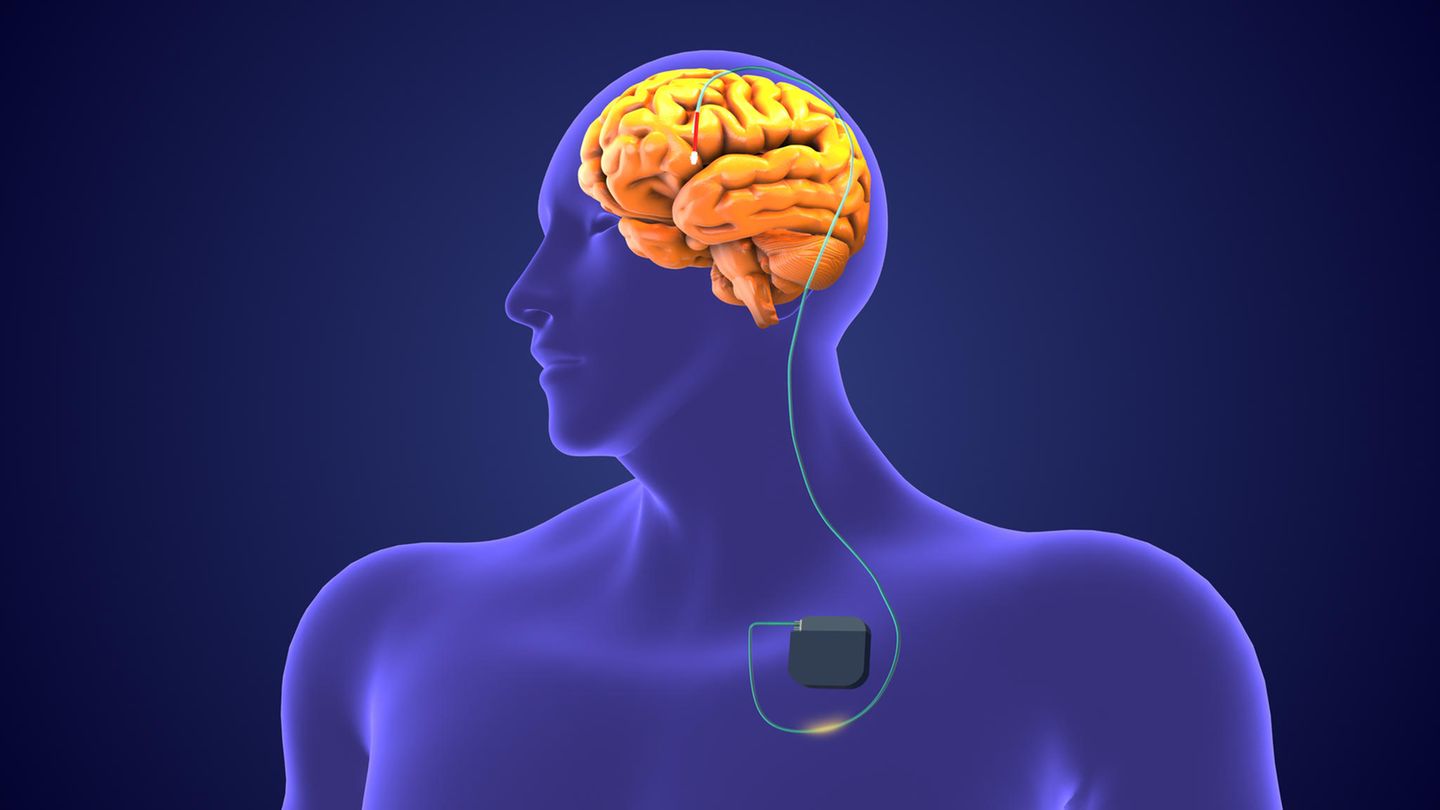

Bei der Tiefen Hirnstimulation sollen gezielt eingepflanzte Elektroden durch elektrische Impulse in einer bestimmten Hirnregion, den Basalganglien, verhindern, dass die dortigen Zellverbände krankhaft im Gleichtakt feuern und so die typischen Symptome wie Steifheit und Zittern auslösen. "Die Tiefe Hirnstimulation kann die Lebensqualität der Betroffenen deutlich bessern", sagt Timmermann. Allerdings laufen die Impulse dabei konstant, können also je nach Wirkphase der jeweiligen Arznei einen zu starken oder aber zu schwachen Effekt haben – auch weil die Ausprägung der Symptomatik stark schwanken kann. Timmermann vergleicht das Verfahren mit einem Auto, das konstant mit 80 Kilometern pro Stunde fährt. "In der Stadt ist das zu schnell und auf der Autobahn etwas langsam." Günstig wäre demnach eine Art Tempomat, der die Geschwindigkeit an die jeweilige Umgebung anpassen könnte.

Genau dies soll die adaptive Tiefe Hirnstimulation ermöglichen: Im Gegensatz zum herkömmlichen Hirnschrittmacher soll sie dafür sorgen, dass die elektrischen Hirnimpulse nur in jenem Maße einsetzen, in dem sie gerade gebraucht werden, möglichst nicht mehr und nicht weniger. Dafür sorgen sollen Implantate, die im motorischen Kortex in beide Hirnhälften eingepflanzt werden, dort kontinuierlich die Symptomatik registrieren und daraus ableiten, in welchem Maße die Stimulation erforderlich ist, um dies dann zu regulieren.

Den Nutzen des Ansatzes ermittelte das Team aus San Francisco in einem Pilotprojekt an vier Männern, die seit 10 bis 15 Jahren erkrankt waren. Sie sollten zunächst angeben, welches der Parkinson-Symptome sie am meisten störte: Bei drei der vier Patienten waren dies verlangsamte Bewegungen, im Fachjargon Bradykinesie. In einem verblindeten Verfahren nutzten die Teilnehmer jede der beiden THS-Formen der Hirnstimulation für jeweils einen Monat. Die Dauer der störendsten Beschwerden wurden bei der adaptiven im Vergleich zur kontinuierlichen Tiefen Hirnstimulation etwa halbiert, die Lebensqualität stieg in der Selbsteinschätzung der Teilnehmer deutlich. "Die große Veränderung bei der adaptiven Tiefen Hirnstimulation ist, dass wir nun in Echtzeit ermitteln können, wo ein Patient im Symptomspektrum gerade steht, und dies abgleichen können mit der genau benötigten Stimulationsdosis", sagt Ko-Autor Simon Little.

Allerdings betrieb das Pilotprojekt dafür einen erheblichen Aufwand. Das Team ermittelte zunächst unter anderem, wo im Gehirn sich die Symptomstärke am besten ermitteln lässt, ohne das Dauer-Störfeuer der Hirnschrittmacher-Impulse. Zudem entwickelte die Gruppe um die aus Deutschland stammende Neurowissenschaftlerin Oehrn für jeden der vier Patienten auf Basis von Künstlicher Intelligenz einen Algorithmus, um aus den Signalen aus dem Kortex kontinuierlich die jeweilige optimale Stimulation zu ermitteln. Im Bild des Autos wäre dies ein Sensor, der ständig die Umgebung erfasst und dem Tempomaten übermittelt, wie schnell das Fahrzeug gerade fahren kann. Allein dieser Schritt habe pro Patient ein bis sechs Monate gedauert, schreibt die Gruppe. "Im Moment ist das noch richtige Handarbeit", sagt Timmermann. Doch das Vorgehen lasse sich automatisieren. Als Parallele verweist er auf die Entwicklung der Cochlea-Implantate: jener Hörprothesen, die in der Hörschnecke Schallinformationen aufnehmen, in elektrische Impulse übertragen und damit direkt Nervenzellen stimulieren.

Das Verfahren wird nun an 25 Menschen getestet

Auch die benötigte Arzneidosis, so die Autor*innen der Studie, ließe sich mit ihrer Methode deutlich senken. Schon der normale Hirnschrittmacher kann laut Timmermann die Menge der erforderlichen Parkinson-Medikamente um 40 bis 50 Prozent senken. Die adaptive Tiefe Hirnstimulation reduzierte in der Studie die erforderliche Dosis im Vergleich zur konventionellen Stimulation bei allen vier Patienten nochmals deutlich, bei drei der vier Männer sogar um grob die Hälfte.

Bei einem Teilnehmer habe es allerdings eine schwere Nebenwirkung gegeben, berichtet das Team: Beim Implantieren einer Elektrode in den motorischen Kortex kam es zu einer Infektion. Das Implantat musste ausgetauscht werden. Dieses Risiko hält Timmermann jedoch für überschaubar, zu Infektionen kommt es demnach lediglich bei etwa drei Prozent der THS-Operationen.

Derzeit wird das neue Verfahren in den USA an einer größeren Gruppe von 25 Menschen mit Parkinson und Dystonie, einer neurologischen Bewegungsstörung, geprüft. "Das ist die Zukunft der Tiefen Hirnstimulation", ist der Neurochirurg Philip Starr, einer der Studienleiter, überzeugt und spricht von einer "neuen Ära der neurostimulierenden Therapien".

Timmermann ist zurückhaltender: Zunächst müsse man den Ansatz an weit mehr Patienten prüfen, vor allem auch über längere Zeiträume als nur einen Monat. Sollte sich der Effekt bestätigen und das Verfahren rasch zugelassen werden, könnte es in etwa vier bis fünf Jahren auf den Markt kommen, schätzt der Experte. Besonders profitieren könnten davon jene Parkinson-Betroffenen, deren Symptomatik besonders stark schwankt. Dies sei unter anderem bei Frauen der Fall.

Derzeit koste eine konventionelle Tiefe Hirnstimulation pro Patient insgesamt rund 50.000 Euro, sagt Timmermann. Der hohe Betrag rechne sich für die Allgemeinheit schon im Verlauf weniger Jahre. Zum einen lasse sich so die Medikamentendosis um fast die Hälfte senken. Zudem könnten Menschen so länger arbeiten. Und durch die stark reduzierte Symptomatik komme es etwa zu weniger Stürzen und damit zu weniger Krankenhausaufenthalten.