Die Fotografen Gabriele Galimberti, Paolo Woods, Edoardo Delille und Arnaud Robert haben über Jahre auf ihren Reisen Menschen mit ihren Medikamenten fotografiert. Der Medizinhistoriker Michael Knipper ordnet die Bilder im Gespräch mit GEO-Autorin Jenny Niederstadt ein

GEO: Die Menschen auf diesen Bildern scheinen regelrecht stolz zu sein auf ihre Arzneien, ganz egal, ob sie sich mit Naturpräparaten versorgen oder auf Mittel der Schulmedizin setzen.

Michael Knipper: Ja, Medikamente tragen ganz wesentlich zu unserem Selbstbewusstsein bei. Sie schenken uns auch Sicherheit: Wer die Gewissheit hat, dass zu Hause Pflaster, Desinfektionsmittel oder Schmerztabletten warten, kann Risiken eingehen – und ist schneller wieder gesund.

Ein voller Medizinschrank hilft dabei, dass wir uns besser fühlen?

Ja, weil er uns entspannt. Das erleben zum Beispiel Eltern mit einem Kind, das an einer schweren Allergie oder an Pseudo-Krupp leidet: Wissen sie einen Vorrat an wirksamen Medikamenten in der Nähe, können sie ihren Familienalltag weitgehend normal organisieren.

Umgekehrt führt das Fehlen von Arzneimitteln zu Unsicherheit...

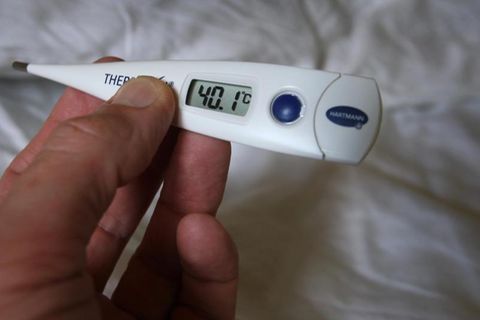

Ja, das habe ich während meiner Zeit als Arzt in Ecuador erlebt, in abgelegenen Dörfern am Amazonas. War dort kein Serum gegen Schlangengift vorrätig, verengte sich mein Aktionsradius radikal: Bei einem Biss hätte ich Patienten nicht helfen können. Gleichzeitig wurde ich selbst übervorsichtig, denn jeder Gang in die Umgebung wurde zum Wagnis. Solch eine Unsicherheit erleben wir in Deutschland fast nur noch, wenn bestimmte Impfstoffe ausgehen. Darüber wird dann sogar in den Nachrichten berichtet. Weltweit ist solch ein Mangel aber für viele Menschen Alltag.

Dieses Gefälle zeigen auch die Fotos: Der eine hat nur fünf Medikamente zu Hause, die anderen umgeben sich mit einer Vielzahl von Schachteln, Tuben und Sprays.

Die Versorgung mit Arzneimitteln klafft extrem auseinander: In vielen Entwicklungsländern erhalten Kranke selbst grundlegende Medikamente nicht zuverlässig. Das betrifft einfache Schmerzmittel genauso wie Präparate gegen Aids oder Krebs, aber auch Psychopharmaka. Weltweit haben noch immer etwa zwei Milliarden Menschen keinen Zugang zu den wichtigsten Medikamenten, schätzt die Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Wie versorgen sie sich stattdessen?

In ihrer Not kaufen sie Arzneimittel bei Straßenhändlern. Die bieten aber oft Fälschungen an, hergestellt zum Beispiel aus gepresstem Mehl ohne richtigen Wirkstoff. Die WHO schätzt, dass jährlich mehr als 100000 Kinder an Lungenentzündung sterben, weil sie mit gefälschten Medikamenten behandelt werden. Das ist nicht nur für die Menschen selbst eine Katastrophe, sondern betrifft indirekt auch uns: Weil sie sich keine vollständige Antibiotikatherapie leisten können, kaufen manche Kranke nur so viele Pillen, wie sie bezahlen können. Eine zu kurze Behandlung tötet Erreger aber nicht ab, sondern lässt sie resistent werden. Auch deshalb schrumpft die Zahl der zuverlässig wirkenden Stoffe weltweit.

Anderswo herrscht dagegen Überversorgung: Im Schnitt kauft jeder Deutsche 17 Packungen Medikamente pro Jahr. Von mancher Schachtel benutzt er aber nur eine einzige Tablette.

Oder sogar überhaupt keine: Arzneimittelverschwendung ist in nahezu allen Industrieländern ein Problem. Wir lagern zu Hause viel mehr Medikamente, als wir brauchen. 55 Kilogramm davon werden allein in einer Großstadt wie Berlin in den Müll geworfen, jeden Tag! Das Phänomen ist aber nicht nur bei Präparaten der Schulmedizin verbreitet. Sehen Sie sich die Aufnahme des Paares aus Litauen an, das sich mit Kräutern, Ölen und Pilzen selbst versorgt: Diese Menge an Fläschchen und Gläsern! Für jedes mögliche Leid ist offenbar das passende Mittel vorrätig.

Wann haben Menschen damit begonnen, Arzneimittel zu Hause aufzubewahren?

Exakt lässt sich das nicht sagen, aber schon Ötzi, die mehr als 5000 Jahre alte Gletschermumie, trug Medikamente bei sich, Birkenporlinge. Der Pilz soll blutstillend wirken und eine Vielzahl von Leiden lindern. In der Antike reisten bereits überall auf der Welt Heiler durch die Lande und verkauften ihre Salben und Pulver. Auch im Mittelalter gab es dafür einen riesigen Markt, über Kontinente hinweg. Viele dieser frühen Medikamente waren nach heutigem Wissen fragwürdig oder gar schädlich. Trotzdem setzten die Menschen all ihre Hoffnungen in sie, einige galten sogar als sehr wertvoll: Wie kleine Schätze wurden sie in edlen Dosen und prächtigen Medizinschränkchen aufbewahrt, ein Privileg der wohlhabenden Stände.

Dagegen wirken unsere heutigen Medikamente eher nüchtern: Verschweißte Kapseln stecken in steril aussehenden Verpackungen.

Auch dieses Design hat seine Symbolkraft, was uns nur nicht bewusst ist. Viele Menschen aus Industrienationen schauen zwar leicht spöttisch auf die Heilkunst indigener Völker und wundern sich über Schamanen, die für ihre Patienten spezielle Umhänge anziehen, sich bemalen oder ihre Arzneien in besonderen Ritualen verabreichen. Wir selbst aber erwarten genauso, dass die Apothekerin einen weißen Kittel trägt und uns Schachteln überreicht mit klinisch-reiner Optik, knisternder Alufolie und aufgedruckter Milligramm-Angabe. All das soll belegen: Hier wurde exakt gearbeitet, mithilfe von Wissenschaft und Technik. Dieses Signal ist für viele Menschen enorm wichtig.

Warum?

Weil es auf die Erfolge der modernen Pharmazie verweist. Deren historischer Triumph ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. Mit ihrer Hilfe gelang es der Menschheit, binnen weniger Jahrzehnte viele Krankheiten einzudämmen, die uns jahrtausendelang verfolgt haben. Einige wurden sogar ganz besiegt. Dass wir heute im Alltag bei starken Schmerzen oder gefährlichen Entzündungen einfach nur zu einer Tablette greifen müssen und kurz darauf bereits keine Beschwerden mehr spüren, das gleicht einem Wunder. Bis heute ist der Glaube an die Pille deshalb sehr stark.

Viele Menschen misstrauen der modernen Medizin doch oder fürchten Nebenwirkungen.

Auch deshalb wenden sich viele Menschen der Naturheilkunde zu. Wobei diese wiederum oft die Schulmedizin imitiert: Die Natur wird auf Substanzen reduziert und in Fläschchen verpackt.

Ähneln sich Hausapotheken heute durch die Globalisierung weltweit?

Ja, Viagra und Aspirin zum Beispiel sind globale Bestseller. Aber auch viele Präparate der Alternativmedizin sind heute weltweit verbreitet, in Brasilien und Indien etwa sind homöopathische Mittel sehr beliebt. Dort glauben viele Menschen, sie nähmen eine traditionelle Arznei aus Asien ein. Dass Globuli in Deutschland erfunden wurden, ist selbst hierzulande nicht allen bekannt.

In Industrienationen experimentieren viele Menschen auch mit Präparaten anderer Kulturen, etwa aus der Traditionellen Chinesischen Medizin oder dem Ayurveda. Sehen Sie darin einen Gewinn?

Nicht nur dort, sondern überall auf der Welt hat sich eine Mittelschicht gebildet, die sehr selbstbewusst wählt zwischen traditionellen und modernen Medikamenten aus aller Welt oder die verschiedene Ansätze parallel nutzt. Dagegen ist erst mal auch nichts einzuwenden. In den Industrieländern scheint mir allerdings der Glaube an die Überlegenheit der traditionellen Medizin anderer Kulturen mitunter übergroß und naiv.

Wie meinen Sie das?

Einerseits fasziniert uns diese Heilkunst, gerade weil sie so exotisch wirkt – ganz anders also als die hiesige Medizin, die oft als kalt und technisch wahrgenommen wird. Andererseits brechen wir dann aber komplexe Heilschulen, die in einer ganz bestimmten Kultur über Jahrhunderte hinweg gewachsen sind, herunter auf einige wenige, leicht konsumierbare Ideen, Medikamente oder Verfahren. In Südamerika zum Beispiel eröffnen Kliniken jetzt Abteilungen für indigene Medizin. Aber was soll ein Schamane in der sterilen Welt eines Krankenhauses bewirken? Zu diesen Heilern gehen meiner Beobachtung nach eher Touristen oder die städtische Mittelschicht.

Vielen Menschen dort bleibt doch gar keine andere Wahl: Präparate aus der Schulmedizin können sie sich nicht leisten.

Ja, das stimmt. Aber die traditionellen Mittel sind keineswegs immer „zweite Wahl“: In vielen Regionen setzen die Menschen sogar wieder vermehrt auf ihr lokales medizinisches Wissen. In Südamerika etwa erstarken seit den 1990er Jahren die indigenen Bewegungen. Zeitgleich wuchs damit auch die Akzeptanz der traditionellen Medizin. Die Heilkunde wurde zu einem wichtigen kulturellen Symbol. Zum Ausdruck neu gewonnenen Selbstbewusstseins und Symbol ethnischer, teilweise auch nationaler Identität. Sehen Sie sich zum Beispiel das Bild der Familie aus Haiti an, die ganz auf die Kraft von Pflanzen setzt. Das sind eher wohlhabende Menschen, die sicher nicht aus der Not heraus Blätter und Früchte als Medizin nutzen, sondern aus Überzeugung und Stolz.

Die Familie versorgt sich bei „Leaf doctors“, Heilern, die nach Voodoo-Prinzipien arbeiten.

Es stimmt zwar, dass die Kräuter der Leaf doctors nicht nur durch ihre biologischen Inhaltsstoffe wirken sollen, sondern auch auf spiritueller Ebene. Im Alltag vieler Haitianer steht das aber nicht unbedingt im Vordergrund. Für manche steht die spirituelle Wirkung im Zentrum, für andere nicht, wobei der Übergang fließend ist. Sie fühlen sich vielleicht einfach wohl damit, weil sie die Pflanzen von klein auf kennen. Wie man Kranke umsorgt, welche Hausmittel man ihnen gibt, all das lernen wir schließlich von unseren Eltern. Die Pflanzenmedizin aus Haiti pauschal als Voodoo abzustempeln, greift daher viel zu kurz. Die Kräuter sind Hausmittel – so wie bei uns Kamillentee.