Wer Beipackzettel von Medikamenten liest, braucht oft starke Nerven: Die Aufzählung der möglichen Nebenwirkungen ist meist lang – ganz gleich, wie selten die womöglich auftreten.

Dass die Furcht vor Nebenwirkungen tatsächlich groß ist, zeigte eine Studie des Hamburger Universitätsklinikums Eppendorf: Nachdem Probanden den vollständigen Beipackzettel eines Schmerzmittels zu lesen bekamen, lehnten fast drei Viertel die Einnahme ab. Es zeigte sich zudem, dass sich die Testpersonen deutlich besser an die unerwünschten Nebenwirkungen des Mittels erinnern konnten als an die erwünschten Wirkungen.

Wozu es bei Patienten kommen kann, beschreibt Ulrike Bingel, Schmerzexpertin am Universitätsklinikum Essen: „Beipackzettel machen Patienten krank, weil sie gerade jene Nebenwirkungen hervorrufen, die aufgezählt werden.“ Es tritt ein negativer Placebo-Effekt ein: Die Erwartung, dass eine Nebenwirkung eintreten könnte, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ebendies geschieht („Nocebo-Effekt“).

Gesundheitswissenschaftler fordern, Packungsbeilagen verständlicher zu gestalten

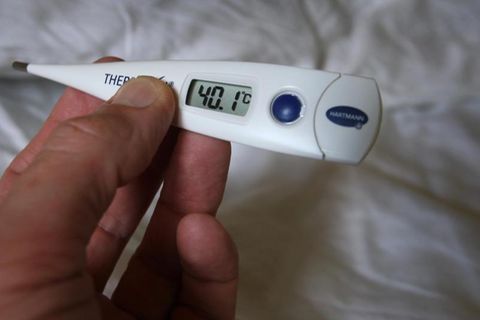

Das zeigte ein Versuch in der Schweiz: Gegen Bluthochdruck erhielten Männer einen bestimmten Beta-Blocker. Eine Gruppe wurde vollständig über das Medikament und einen Nebeneffekt – Erektionsstörungen – aufgeklärt. Eine zweite Gruppe bekam die Arznei ohne weitere Informationen. Nach 60 Tagen wurden die Probanden nach Nebenwirkungen befragt: In der ersten Gruppe klagte jeder Dritte über Erektionsprobleme, in der zweiten Gruppe nur etwa jeder Zwölfte.

Das Dilemma: Die Angabe der Nebenwirkungen ist gesetzlich vorgeschrieben – zum einen zur haftungsrechtlichen Absicherung der Hersteller. Zum anderen folgt dies der Vorstellung eines mündigen Patienten, dem alle relevanten Informationen für eine Therapieentscheidung zur Verfügung gestellt werden. Die Aufzählung möglicher Nebenwirkungen einfach wegzulassen, ist daher keine Option.

Gesundheitswissenschaftler fordern schon lange, dass die Packungsbeilagen verständlicher gestaltet werden sollten, um Ängste und negative Erwartungen zu mindern.

So könnte statt des derzeit sechsstufigen Systems zur Angabe der Häufigkeit von Nebenwirkungen ein dreistufiges mit den Kategorien „Häufig, nicht so gefährlich“, „Häufig, selten gefährlich“ und „Selten und gefährlich“ eine Risikoeinschätzung erleichtern. Ebenso könnten Aussagen positiver formuliert werden: Statt über eine Nebenwirkung zu sagen „eine von zehn Personen ist betroffen“ solle es besser heißen „90 Prozent sind nicht betroffen“.

Doch bislang ist eine Reform der Beipackzettel nicht abzusehen. Die Placebo-Expertin Ulrike Bingel empfiehlt ängstlichen Patienten daher, sich die Angaben im Beipackzettel von ihrem Arzt erklären und einschätzen zu lassen.

Und selbstverständlich ist niemand gezwungen, den Beipackzettel überhaupt zu lesen.