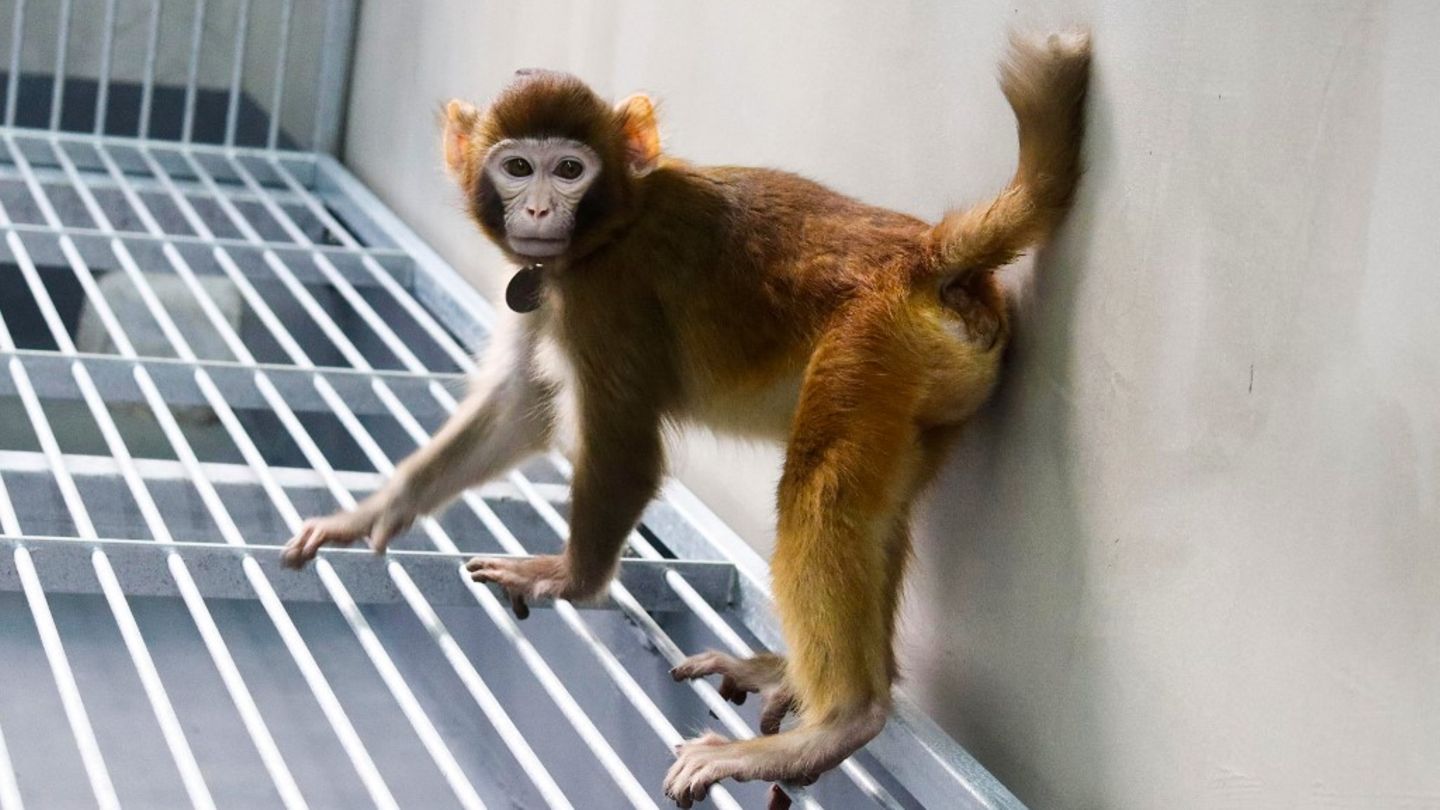

Am 16. Juli 2020 erblickte "ReTro" das Licht der Welt. Dass er seinen ersten Geburtstag erleben würde, galt damals als höchst unwahrscheinlich, denn die meisten geklonten Rhesusaffen sterben binnen kurzer Zeit. Vor wenigen Tagen jedoch wurde "ReTro" dreieinhalb Jahre alt.

Schon 1999 wurde ein geklonter Laboraffe erschaffen, ein Tier also, das dieselben genetischen Informationen besaß wie ein Artgenosse. Das Tier war jedoch aus einer eher simplen Klonmethode hervorgegangen: Forschende teilten die befruchtete Eizelle – ein Prozess, der auf ähnliche Weise bei eineiigen Zwillingen stattfindet.

2018 gelang es, Makaken zu klonen – an Rhesusaffen scheiterten Forschende

"ReTro" hingegen entstand per SCNT-Verfahren (somatic cell nuclear transfer). Dabei entfernen Wissenschaftler*innen den Zellkern einer Eizelle und ersetzen ihn durch einen desjenigen Tieres, das sie replizieren möchten: Ein geklonter Embryo wächst heran.

Auf diese Art schufen Forscher bereits vor beinahe 28 Jahren das Schaf Dolly aus den Zellen eines geschlachteten Tieres. Seither wurden Kühe, Mäuse, Schweine, Ziegen, Hasen und sogar Hunde per SCNT-Verfahren hergestellt. 2018 gelang es dem chinesischen Forschungsteam, das nun "ReTro" geschaffen hat, zwei Langschwanzmakaken (Macaca fascicularis) zu klonen und am Leben zu erhalten.

An Rhesusaffen (Macaca mulatta) scheiterten jedoch die meisten Versuche. Nur wenige Tiere kamen überhaupt zur Welt, die meisten davon starben schon nach Tagen. Das Erbgut, das in die Eizelle eingesetzt wird, hat andere Eigenschaften als das ursprüngliche, daraus entnommene. In den meisten Fällen verhindern deshalb chemische Barrieren, dass ein Embryo heranwächst und gedeiht. "ReTro" gilt als erster per SCNT-Verfahren geklonter Rhesusaffe, der das Erwachsenenalter erreicht.

Wie den Forschenden das gelang, beschreiben sie in einer vor wenigen Tagen im Fachmagazin Nature Communications erschienenen Studie. Sie entfernten Trophoblasten im Embryo – jene Zellschicht also, die sich mit der Gebärmutterschleimhaut verbindet und später den kindlichen Teil der Plazenta bildet – und ersetzten sie durch Trophoblasten, die sie im Vorfeld durch künstliche Befruchtung hergestellt hatten.

Studienautor Lu spricht von einem "großen Schritt nach vorn"

So klonte das chinesische Forschungsteam insgesamt 113 Rhesusaffen-Embryonen, elf davon setzte es in die Körper von Rhesusaffen-Weibchen ein. In zwei Fällen kam es zu einer Schwangerschaft: Neben "ReTro" entwickelten sich auch zwei Zwillinge, sie starben jedoch am 106. Tag der Schwangerschaft.

"Wir haben den ersten lebenden, gesunden und geklonten Rhesusaffen erschaffen", wird Falong Lu, einer der Studienautoren, vom britischen Nachrichtensender CNN zitiert. Obwohl die Überlebenschance im Vergleich zu herkömmlich befruchteten Embryonen noch immer sehr gering sei, spricht Lu von einem "großen Schritt nach vorn".

Rhesusaffen sind bei Forscherinnen und Forschern besonders wegen ihrer biologischen Ähnlichkeit zum Menschen begehrt. An den Tieren werden viele Medikamente vor der Zulassung in der Humanmedizin getestet. Aufgrund ihrer menschenähnlichen Gehirnstruktur werden sie auch in der neurowissenschaftlichen Forschung eingesetzt, etwa um Alzheimer näher zu ergründen.