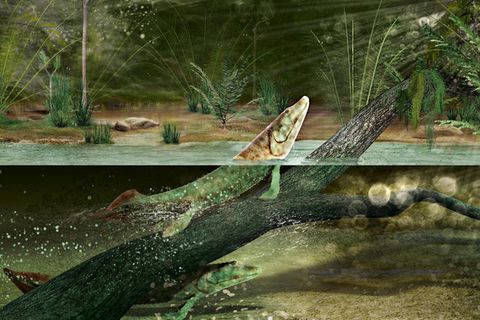

Vor etwa 200 000 Jahren wagte sich Homo sapiens erstmals auf unbekanntes Terrain, ließ seine angestammten Lebensräume in Afrika zurück und breitete sich Richtung Osten aus. Nachkommen besiedelten jene Teile der Erde, die wir heute Indien, Tibet, China, Indonesien nennen. Der moderne Mensch erwies sich dabei als überaus anpassungsfähig. Er fand ein Auskommen in Trockenregionen, in Höhenlagen, in Regenwäldern und Savannen. Spätestens vor etwa 65 000 Jahren war er im heutigen Neuguinea angekommen. Bis hierher konnten Migranten neue Siedlungsräume weitgehend zu Fuß erobern. Nun aber standen sie vor dem Pazifik, der ein Drittel der Erdoberfläche bedeckt. Verstreut in diesem Riesenmeer: Tausende von Inseln, manche Tausende Kilometer voneinander entfernt. Die herausforderndste Etappe der Eroberung des Planeten lag vor den Ankömmlingen.

Wie sie diese heikle Aufgabe bewältigten, erforscht Patrick Kirch, Professor für Anthropologie an der University of Hawai’i at Mnoa, seit mehr als fünf Jahrzehnten.

GEO: Was ging in den Menschen vor, wenn sie auf der Suche nach neuem Land vom Heimatstrand aufbrachen? Sie wussten ja nicht, wo Wind und Strömung sie hinführen würden.

Patrick Kirch: Die Polynesier feierten den Abschied mit einer Zeremonie, in der sie Götter und Ahnen anriefen. Denn es war essenziell, dass diese dem Boot von ihrem mana, ihrer Kraft, gewährten. Darauf vertrauten die Reisenden unterwegs. Auf einem Boot fuhren bis zu 40 Personen. Es waren meist Männer und Frauen im besten Alter, um Familien zu gründen. Es muss für sie ein mulmiges Gefühl gewesen sein, sich von Vater, Mutter, Großeltern und Geschwistern zu verabschieden. Vielleicht würden sie ihre Verwandten nie mehr wiedersehen. Vielleicht würden sie aber auch nach einigen Jahren, wenn sie Land gefunden und kolonisiert hätten, zurückkehren und ihre Angehörigen nachholen.

Warum wagten sich die Menschen in die unübersehbaren Wasserweiten?