Unsere Geschicklichkeit verdanken wir unseren empfindlichen Fingerspitzen. Genauer: vier verschiedenen Rezeptoren, die dicht gepackt in der Haut unserer Kuppen sitzen und Berührungen erspüren. Drücken wir unsere Finger längere Zeit gegen einen Gegenstand, reagieren Merkel-Zellen und Ruffini-Körperchen. Gleiten unsere Fingerspitzen schnell über eine Oberfläche hinweg, verarbeiten Vater-Pacini-Körperchen und Meissner-Körperchen die sich schnell wandelnden Reize.

Die Rezeptoren schicken ihre Informationen ans Gehirn, das daraus errechnet, welches Material wir in Händen halten. Außerdem veranlasst es die passende Reaktion: Wir fassen zerbrechliche Dinge vorsichtig an, packen schwere und glitschige Gegenstände fest oder greifen fix nach, wenn uns etwas aus der Hand zu gleiten droht.

Um Maschinen einen solch hohen Grad an Feinfühligkeit zu verleihen, kopieren Forschende die menschliche Arbeitsteilung. In der Regel setzen sie zwei Sensortypen ein: Einer erspürt statischen Druck, der andere schnelle Vibrationen. Nur so gelingt es, zwei verschiedenartige Signale zeitgleich präzise zu erfassen.

Ein künstlicher Fingerabdruck erspürt raue Oberflächen

Ein Team um Ningning Bai von der Southern University of Science and Technology im chinesischen Shenzhen geht einen anderen Weg. Es hat einen Sensor entwickelt, der beide Fähigkeiten vereint. Seine obere Schicht besteht aus einer Silikonoberfläche mit feinen Rillen. Sie imitieren den menschlichen Fingerabdruck und erzeugen Vibrationen, wenn sie über raue Oberflächen gleiten. Darunter liegt eine elektrisch geladene Gel-Schicht mit verschieden großen Ausstülpungen. Sie ist zwischen zwei Elektroden eingebettet. Je höher der Druck, der auf dem Sensor lastet, desto größere Bereiche des Gels pressen sich gegen die obere Elektrode. Der Sensor wandelt so Berührungen in elektrische Signale um.

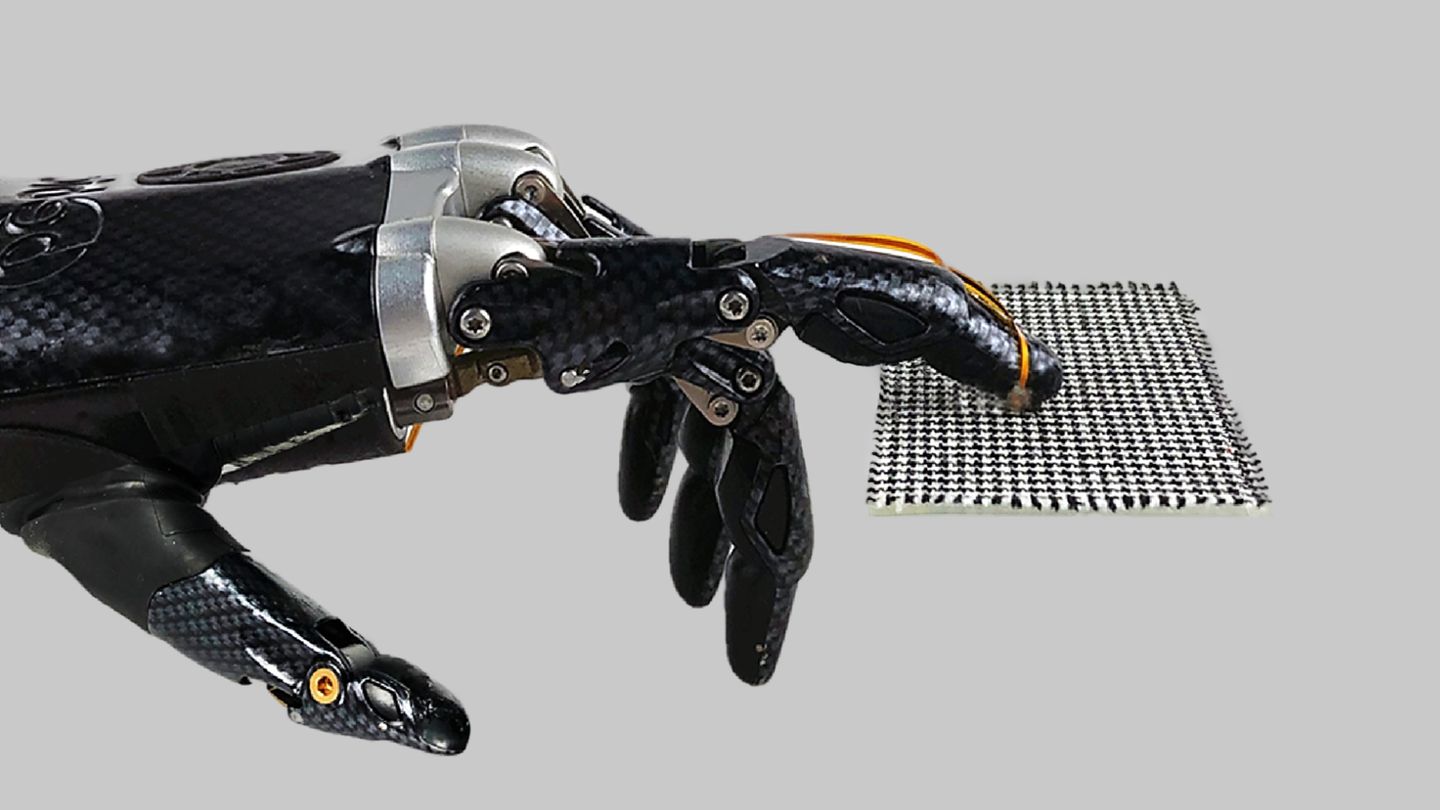

Dank seines Aufbaus kann der Sensor schnelle Vibrationen sowie räumliche Strukturen im Mikrometerbereich erfühlen – letzteres sogar genauer als menschliche Testpersonen. Um herauszufinden, wie gut er sich in der Anwendung schlägt, montierten die Forschenden den Sensor an den Zeigefinger einer Handprothese. Die Roboterhand strich anschließend über 20 Stoffe mit unterschiedlicher Struktur, darunter Leinen, Nylon, Polyester und Seersucker. Eine künstliche Intelligenz wertete die Signale aus. Strich der Finger mit einem konstanten Tempo von zwei Millimetern pro Sekunde über den Stoff, erkannte sie das Material mit absoluter Treffsicherheit.

Wozu das gut ist? Einmal, um feinfühligere Roboter zu bauen, die eine größere Bandbreite an Aufgaben übernehmen können – und ihr Verhalten blitzschnell den Materialien anpassen, mit denen sie hantieren. Die Autor*innen der Studie sehen aber auch direkte Vorteile für Menschen. Empfindlichere Sensoren könnten in Prothesen integriert werden. Oder sie könnten dabei helfen, haptische Reize in Signale zu verwandeln, die sich via Internet übertragen lassen.

In der virtuellen Realität ließen sich einem Empfänger so realistische Berührungen vorgaukeln: Er könnte etwa beim Kleiderkauf im Internet sacht über den Stoff streichen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass seine eigenen Rezeptorzellen mit Hilfe elektrischer Signale präzise stimuliert werden – eine Technik, die ebenfalls noch in der Entwicklung ist.