Cosplay-Nerds verkleiden sich als fiktive Charaktere aus Comics, Computerspielen oder Filmen. Für ein Treffen solcher Kostümfans baute sich der Amerikaner Ivan Fisher-Owen eine Klaue aus Metall, die greifen kann, wie eine Hand. Dort löste sie eine solche Begeisterung aus, dass der Handelsvertreter Bilder davon online zeigte.

Dann trudelten Mails aus aller Welt bei ihm ein mit der Bitte, im gleichen Stil eine Prothese zu bauen.

Nach Schätzung der Weltgesundheitsorganisation können sich weltweit 35 bis 40 Millionen Menschen ein benötigtes Ersatzkörperteil nicht leisten.

Greifapparat aus modernem Material

Owens Mechanismus wurde zum Grundstein für ein Netzwerk von Tüftlern, die Menschen mit fehlenden Gliedmaßen unterstützen.

Die erste Nachricht stammte aus Südafrika, wo der Handwerker Richard Van As bei einem Arbeitsunfall mehrere Finger vollständig und einige teilweise verloren hatte. Einen einzelnen davon mit einer Prothese zu ersetzen, hätte 10.000 US-Dollar gekostet. Per Post schickte er Owen eine Kunststoffkopie seiner Hand. Via Mail und Videocall machten die zwei sich an die Arbeit.

Auf Ideen stieß Ivan Fisher-Owen auf einer digitalen Plattform in Australien. Sie zeigte eine 180 Jahre alte Prothese, die der Zahnarzt Robert Hasting Norman einst aus Walknochen, Kabeln und Metallrädchen für den Corporal John Coles gebaut hatte. Anhand dieser Vorlage und seiner Kostümhand modellierte Ivan einen Greifapparat aus modernem Material.

Seine Frau Jen erstellte einen Blog, auf dem sie die Fortschritte festhielt. Die Beiträge verbreiteten sich rasant. Leser spendeten Werkstoffe für die Herstellung und überließen Owen schließlich ihre Bonus-Flugmeilen, damit er nach Südafrika reisen konnte, um die fertige Prothese an Richard Van As‘ Hand anzupassen.

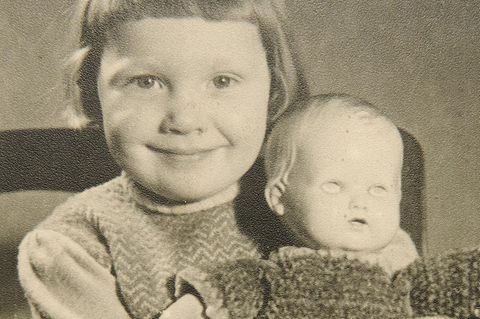

Zu den Lesern gehörten auch die Eltern des fünfjährigen Liam. Dem Jungen fehlen die Finger der rechten Hand aufgrund des Amnioband-Syndroms: Durch eine geschädigte Fruchthülle können sich in der Schwangerschaft Stränge bilden und um Körperteile des Fötus wickeln. Die Blutzufuhr wird unterbrochen, die betroffenen Gliedmaßen werden dadurch schwer geschädigt.

Da Liam ebenfalls in Südafrika lebte, schaute Owen sich die Hand des Jungen gleich an und verkleinerte seine Prothese auf Kindergröße. Damit konnte Liam zum ersten Mal rechtshändig etwas greifen.

Doch der Junge würde noch wachsen. Die Herstellung immer neuer passender Modelle würde kaum zu bezahlen sein.

Rasch wachsende Community weltweit

So bat der findige Cosplayer die Firma Makerbot um die Spende eines ihrer 3D-Drucker. Und bekam gleich zwei davon. Im Gegenzug verbreitete Makerbot Videos von Liams Prothesen, hergestellt auf ihren Maschinen. Owen verbesserte das Modell mit jedem Mal und stellte die Ergebnisse ebenfalls online, frei verfügbar zum Nachbau, Patentforderungen sollte es hier nicht geben.

Weltweit wollten nun viele Besitzer von 3D-Druckern mitmachen. Professor Jon Schull vom Rochester Institute of Technology gründete die Online-Gemeinschaft "enabling the future", um Angebot und Nachfrage nach Prothesen in geordnete Bahnen leiten.

Selbst Kinder und Jugendliche entwickeln inzwischen anhand von Owens Original neue Modelle, passen sie an ihre Bedürfnisse an oder entwerfen eigene Designs im Stil von Superhelden. Schulklassen und Pfadfinder bauen die Vorlagen nach und verschicken sie an Bedürftige. Zum Beispiel nach Syrien, wo Menschen durch den Krieg Gliedmaßen verloren haben. Mittlerweile gibt es rund 30.000 Prothesenhersteller in der Community, die in mehr als 100 Länder geliefert haben. Sogar eine myoelektrische Hand ist entstanden – also eine Version, die über die elektrischen Impulse der Muskeln gesteuert wird.

Heute lebt Ivan Fisher-Owen in Irland und arbeitet an einem Theater. Er sagt: "Das Projekt hat sich verselbstständigt. Ich habe nur den Anstoß gegeben und bin glücklich, dass ich ein Teil dieser Gemeinschaft sein durfte."