Die letzten Nomaden Kolumbiens

Er stahl sich fort im ersten Licht, in der Hand die Machete, es sah aus, als ginge er fischen. Richtung Wald schritt er. Niemand sah, was er tat. Doch er wird eine bestimmte Wurzel verwandt haben. Sie gibt das beste Gift. "Barbasco", sagt Ramón Rodríguez, der ihn als letzter aus der Stadt lebend sah, "sie benutzen es zum Fischen." Er wird, als er die Wurzel fand, seine Machete in ihr Holz getrieben haben, um zu prüfen, ob sie Saft führt. Er wird sie aus der Erde gegraben, sich aus einem Ast einen Knüppel geschnitten und die Wurzel mit Hieben zermalmt haben, bis sie zerfaserte. Wird dann ein Blatt zum Becher gefaltet, Wasser geholt, das Wurzelfleisch benetzt und auf diese Weise das sämige Gift gewonnen haben. "Wir kennen die Gründe nicht, warum er sich umgebracht hat", sagt Xismena Martínez, die sein Begräbnis bezahlte. Schweigend kehrte er aus dem Wald zum Lager seines Clans zurück, legte sich wortlos in seine Hängematte, noch merkte niemand, was er getan hatte. "Wir sind dabei, seinen Suizid zu untersuchen", sagt Higinio Obispo, der den toten Mao-bé Bruder nennt und Kamerad, einen Kämpfer für sein Volk.

Die letzten Nomaden Kolumbiens

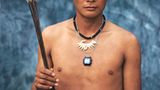

Ein halbes Jahr zuvor war das Volk des "Bruders" in die Stadt gekommen, das Datum hat sich in die Erinnerung der Menschen gesenkt wie ein Anker: 17. März 2006, der Freitag vor dem Hochfest des heiligen Josef, Schutzpatron von San José del Guaviare, Provinz Guaviare, Domäne des Kokains und des Kriegs im Südosten Kolumbiens. Plötzlich standen 77 Menschen zwischen den Palmen des Stadtparks - mit kahl geschorenen Köpfen, die Gesichter mit geheimnisvoller Farbe gezeichnet. Nukak Makú. Die letzten Nomaden Kolumbiens, der Welt erst seit 1988 bekannt. Die halbe Stadt lief herbei, um die Sensation zu betrachten: Männer mit meterlangen Blasrohren, Frauen mit blanken Brüsten, schon die kleinsten der Kinder mit Äffchen auf den Schultern. San José, 25.000 Einwohner, geriet wie in ein Fieber. Das fröhliche Fest des heiligen Josef, die wilden Nukak Makú - im Taumel dieser Tage ging verloren, wann genau er eingetroffen ist in der Stadt: ein junger Mann, der in leisen, von einem verwaschenen Dialekt gefärbten Worten Spanisch sprach. Sein Name, sagte er, sei Mao-bé. Von den Weißen werde er Belisario genannt, Belisario Sánchez. "Er war der Vermittler, die Brücke zwischen beiden Welten", sagt der, der ihn als letzter aus San José lebend sah: Ramón Rodríguez.

Ein Volk geht zugrunde, eine Kultur verlischt

"Jeder, der sich für sein Volk einsetzt, ist ein Anführer. Und er war einer", sagt der, der ihn Bruder nennt: Higinio Obispo, 33, Sprecher für die Abteilung Menschenrechte und Frieden der Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, der Vereinigung der Ureinwohner Kolumbiens; seit vier Jahren streitet Obispo in ihrem Namen für die Nukak Makú. Und immer, wenn ihn die Bitternis übermannt, wie so häufig in den vergangenen Wochen, kommt ihm die Geschichte sehr vertraut vor. Ein Häuptling stirbt. Ein Volk geht zugrunde. Eine Kultur verlischt.

Er erbrach sich jäh, das machte sie im Lager aufmerksam. Das Erbrochene vor seiner Hängematte war weiß wie Milch, also sahen sie, schon voll Sorge, in seine Augen. Sie waren blutrot. Sofort riefen sie ihn an: Mao-bé! Seine Frau war an seiner Seite und seine Kinder, sie schüttelten ihn, keine Antwort. Mehr mussten sie nicht wissen. Sie rissen ihn hoch, stellten ihn kopf, versuchten ihn so zu zwingen, sich erneut zu erbrechen, jetzt kam es auf jede Minute an. Mao-bé, bei Bewusstsein, erbrach sich nicht. Den jungen Nukak, die später das Tabu missachten sollten, den Namen eines Toten nie mehr zu nennen, erschien es, als verweigerte er sich seiner Rettung: Mao-bé vom Clan der Wayari-muno, als kleiner Junge ausgesetzt, von Weißen aufgezogen, als Mann zu seinem Volk zurückgekehrt.

Das Hochfest des heiligen Josef, ahnten Xismena Martínez und Ramón Rodríguez, würden sie vergessen müssen. Von Amts wegen über die Wilden informiert, verdrängten sie jeden Gedanken an Feier und Freizeit, das Wochenende im März war Arbeit. Zwei Nukak sprachen dürftigstes Spanisch und versuchten die Gründe für ihr Kommen zu erklären. Leid und Männer mit Schrotflinten hätten sie vertrieben, so viel verstand Martínez; zwei Sommer, 60 Tage und 30 Lager seien sie gewandert, das erfuhr Rodríguez. Alle Mitglieder entschieden Martínez und Rodríguez, seien als Flüchtlinge zu betrachten, Soforthilfe nötig, alle betroffenen Behörden beginnen Unterstützung umgehend, Notfall. Sie meldeten nach Bogotá, der Hauptstadt, vermutlich Guerilleros der Rebellenarmee Farc hätten die 77 Nukak Makú vertrieben, mutmaßlich aus Resguardo Nukak Makú, Schutzgebiet ohne Schutz, eingerichtet zwischen den Flüssen Guaviare und Inírida.

Kekse statt Affenfleisch

Mao-bé, das Gift noch immer im Körper, lag nun unweit von Agua Bonita im Straßengraben, es war die Idee der Frauen gewesen. Es war Montag, 16. Oktober 2006, über die Köpfe der Nukak zogen knatternd die Kampfhubschrauber, wie jeden Morgen, wenn San José, Stadt und Militärbasis am Rand des Regenwalds, erwacht: Vom Flugplatz stiegen schwarze Helikopter auf, die Soldaten räumten die Barrikaden, rings um San José endete die nächtliche Ausgangssperre; das, dachten die Frauen, ist die Hoffnung. Sie setzten sich auf die Straße. Maobé hatte Glück. Ein Lastwagen der Armee näherte sich.

Kekse statt Affenfleisch

Am ersten Tag in Agua Bonita lieferte man Milchtüten, Soforthilfe bei Mangelernährung, 200 Milliliter, ultrapasteurisiert, Vanillegeschmack. Dazu Kekse. Auch Ärzte kamen, mit Kühlbehältern und knarzenden Funkgeräten, brachten Spritzen und Lutschbonbons und Luftballons, um den Kindern die Angst zu nehmen, sie impften gegen HIB, Hep. B, Polio, BCG, DPT; die Nukak verstanden nur, es sei wichtig und gut. Doch die Hilfe hatte nicht die gewünschten Folgen. Die Nukak, Jäger und Sammler, bekamen Durchfall. An Früchte und Affenfleisch gewöhnt, vertrugen sie die Vanillemilch nicht. Die Stadt lieferte Vorräte an Reis und Maniok. Die Nukak, Nomaden und nicht an Vorratshaltung gewöhnt, aßen alles auf einmal. Ärzte holten unterernährte Kinder ins Hospital. Sie flohen vor den Wänden.

Mao-bé, auf einen Lastwagen gebettet, rollte die Straße hinab, durch Wiesen und Wald, zum Weiler von Agua Bonita zuerst, ein Dutzend Häuser, eine Tankstelle, an der einzigen Kreuzung ein Schnapsladen mit Ausschank. Dort bog der Wagen rechts ab, passierte die Brücke über den schmalen Fluss.

Die Bürger der Stadt, begierig zu helfen, brachten Hemden, Hosen, Büstenhalter nach Agua Bonita. Die neuen Hütten füllten sich mit Besitz, plötzlich fand Rodríguez in Agua Bonita Nukak-Kinder, die mit Batman und Wunschtrollen spielten, und Erwachsene in bunten T-Shirts, Cola trinkend; "sie wandelten sich so rasch". Und ein Mann fiel auf, der den Behörden im Trubel verborgen geblieben war: Mao-bé.

Kultur der Nukak kennt keine Toiletten

Mao-bé trat ohne Scheu auf. Sein Spanisch war zwar seltsam, aber klar, nur manchmal suchte er, der Sprache entwöhnt, nach einem seiner Erinnerung entglittenen Wort. Der Mann, man schätzte ihn auf Mitte 20, war eine beeindruckende Erscheinung, er trug das Blasrohr des Jägers und dazu eine Baseballkappe. Er sei von Weißen groß gezogen worden, sagte er in sanftem Singsang, die hätten ihn Belisario gerufen, drüben in Resbalón, jetzt lebe er aber wieder unter den Nukak, lange schon. Man rief Xismena Martínez und Ramón Rodríguez herbei, ihnen erklärte Mao-bé, die Welt der ka-wenne sei ihm vertraut. Ka-wenne, erfuhren sie, sind in der Sprache der Nukak die Anderen. Er möge, baten sie, mit ihnen über das Wohl der Nukak beratschlagen. In einer ersten Übereinkunft entschied das Komitee, es seien keine Toiletten in Agua Bonita aufzustellen, weil die Kultur der Nukak keine kenne. Ein Wassertank aber schon. Macheten seien ebenfalls auszugeben, um den Nukak die Jagd in den Wäldern zu erleichtern, auch als Maßnahme gegen die Unterernährung. "Er half uns sehr", sagt Xismena Martínez hinter ihrem breiten Schreibtisch im Bürgermeisteramt. "Ein sehr sympathischer Mensch."

Das Komitee tagte nun täglich. Einzelne Bauern hatten begonnen, mit Schrotflinten in die Luft zu schießen, wenn sie Nukak auf ihrem Grund sahen. Die Polizei berichtete von Nukak in den falschen Ecken der Stadt und von falschen Besuchern in Agua Bonita. Das Komitee, vom Geschehen getrieben, handelte gehetzt, in rasender Reihe folgte Treffen auf Treffen, in allen war Mao-bé anwesend, "er wurde nach und nach immer wichtiger", sagt Ramón Rodríguez. Manchmal meinten Mitglieder des Komitees, einen Wandel in Mao-bés Auftreten zu bemerken, der sie befürchten ließ, er habe in zu kurzer Zeit zu viel Verantwortung bekommen, doch Mao-bés Taten sprachen gegen sie. Trotz vieler Sitzungen vernachlässigte er weder seine Pflicht als Jäger noch als Vater einer vierköpfigen Familie.

Jetzt lag er im Krankenhaus von San José, Notaufnahme, die Entscheidung fiel schnell: Gegen das Gift könne man hier nichts tun, Mao-bé müsse schnellstens nach Villavicencio, 13 Stunden über Land oder 30 Minuten Luftweg entfernt. Man telefonierte nach einem Flugzeug.

Der Kampf gegen das Gift

Ende April 2006 erkannte das Komitee, dass die Siedlung Agua Bonita nicht Lösung, sondern Problem war. Wenn Ramón Rodríguez den weißen Jeep von Acción Social zum Lager der Nukak lenkte, stürmten sie in Baseballkappen auf ihn zu und baten in Brocken von Spanisch um Batterien für ihre Radios, die sie geschenkt bekommen hatten, um Zigaretten, um Lutscher. Selbst Mao-bés Stil war verändert. Selbstbewusst forderte er Essen, wenn es keines gab, brachte die Sanitäter zu den Kranken. Es war, als wäre er nie etwas anderes gewesen als der Anführer seines Volkes, und Xismena Martínez ertappte sich eines Tages dabei, dass sie ihm lauschte wie einem Politiker. Die Nachricht über das Auftauchen der Nukak war längst in die Welt gedrungen, Flüchtlingsorganisationen und Menschenrechtsvertreter verlangten Auskunft. Die Nukak seien in Gefahr, Gesamtpopulation geschätzt 500, nun über 200 schon in San José: ein verlöschendes Volk.

Der Kampf gegen das Gift

So dringlich der Notfall war, es dauerte, bis ein Flugzeug startklar war, denn Mao-bé hatte am Morgen eines besonderen Tages Gift genommen: 16. Oktober, día de la raza, der Tag der Rasse, ein Feiertag zum Gedenken an jenen Moment, als ein Matrose auf den Schiffen von Christoph Kolumbus 1492 das erste Mal Neuland sah. Mao-bé lag jetzt in einem kleinen Propellerflugzeug, es war Nachmittag, als es endlich startete. Vom Flughafen Capitán Jorge Enrique Gonzáles Torres in San José aus ging es nordwärts, Kurs Villavicencio. Unter lauter Sirene fuhr man Mao-bé, gerade in Villavicencio gelandet, zu seiner Rettung: Clínica Meta, Notaufnahme, die Ärzte stellten schwere Vergiftungserscheinungen fest, Intensivstation. Sie legten Mao-bé Elektroden an die Brust, schoben ihm Nadeln in den Arm, setzten ihm eine Sauerstoffmaske auf sein Gesicht, gaben den Kampf gegen das Gift nicht verloren.

Dann, am 11. August 2006, verfrachtete man die Nukak auf sieben Kipplader, im Konvoi begleiteten der Staat und seine Gewalten die Nukak nach Puerto Ospina. Viele Reden wurden gehalten. Man lobte Einsatz und Erfolg der Behörden, wünschte den Nukak alles und nur das Beste, die meisten Beamten kehrten aus Sorge vor der Guerilla schnell nach San José zurück. Am Tag darauf verbrannten die Nukak die Verpackungen der Lebensmittelrationen, ließen Sonnenbrillen und Spielzeug zurück, zogen von Puerto Ospina in den Regenwald, sie sangen, erinnert sich Ramón Rodríguez. Die Nukak schlugen zwei Lager auf, eine halbe Stunde Marsch von Puerto Ospina entfernt, die Sozialarbeiter, begleitende Betreuung, bemerkten verblüfft, wie sich Mao-bés Rolle im Regenwald wandelte: Die Dispositionen trafen jetzt die Alten. Sie wiesen zum Beispiel ihr Volk an, Palmhütten nicht an jener Stelle zu bauen, weil die Sonne durch das Geäst sengen könnte, und nicht nahe jenes Baumes, da dessen Blätter dem Platzregen zu schnell nachgeben würden. Mao-bé aber schlug Holz, wie jeder andere Mann der Nukak.

Beim Spiel brach ein Junge tot zusammen

Der September kam und mit ihm der Vizepräsident der Republik, der die Nukak stolz besuchte und sie einen der größten Schätze des Landes nannte. Nach dem Treffen mit dem Vizepräsidenten redete Mao-bé plötzlich vom wahren Regenwald und wieder auch von nuestra tierra, unserer Erde, unserem Land, Mao-bé sprach von Heimkehr und von Booten und Benzin für 15 Millionen Pesos, fast 6000 Euro, Mao-bé träumte. Unruhe breitete sich unter den Nukak aus. Dann traf sie eine Grippe. Die Unruhe nahm zu. Dann, am 21. September, ein Unglück: Beim Spiel brach ein Junge tot zusammen, Blut lief aus seinem Mund, die Nukak glaubten an Gift oder Hexerei und verdächtigten die Ka-wenne, den Jungen auf geheime Weise getötet zu haben.

Die Stätte des Todes verlassen

Die Familie des toten Kindes verließ, wie es Sitte unter Nukak ist, die Stätte des Todes, zog von Puerto Ospina zurück auf vertrautes Gebiet: Agua Bonita. Bald folgten andere. Beweise, der Junge sei eines natürlichen Todes gestorben, amtlich bei einer Obduktion erbracht, hielten niemanden zurück. Maobé flog mit der Kommission nach Bogotá. Er blieb drei Tage. Er habe im Hotel gelebt, heißt es, Sehenswürdigkeiten habe man ihm gezeigt, heißt es; sicher ist: Er sprach auf dem Nationalen Forum der Ureinwohner, eine Demonstration gegen Verfolgung, Krieg, Vertreibung in Kolumbien. Am 30. September kehrte Mao-bé nach San José zurück.

Mao-bé, in den Eingeweiden Gift, focht einen Kampf, den die Ärzte erst später verstanden: Gehen die Nukak mit dem Gift der Wurzel fischen, stauen sie einen Fluss, leiten den Saft hinein, sammeln in aller Eile die Fische, die innerhalb von Minuten gelähmt an der Wasseroberfläche treiben, und nehmen sie so schnell wie möglich aus. Denn ein Fisch, in dessen Eingeweide das Gift der Wurzel zu lange gewütet hat, ist verloren.

Was geschah, bleibt unter den Nukak

Mao-bé kehrte verändert aus Bogotá zurück. Er trug neue Kleidung, einen Rucksack, hatte Geld. Er betrank sich, unten am Fluss. Er erzählte, er habe 15 Millionen Pesos, redete von nuestra tierra, unserer Erde, unserem Land. Jetzt war es Abend, 30. September 2006, ein Samstag. Im letzten Licht machte sich Mao-bé auf, schlug den Weg nach Puerto Ospina ein, zu seinem Volk. Er war allein, doch er wird unterwegs wohl in einen Rausch geraten sein: 15 Millionen Pesos und endlich Boote und Benzin. Angeblich stoppte er noch in Agua Bonita, um Schnaps zu kaufen. Die Behörden versuchten später, das Geschehen zu rekonstruieren. Offensichtlich war Mao-bé, wohl besoffen von Schnaps und guten Nachrichten, mitten in der Nacht bei den Nukak in Puerto Ospina angelangt, hatte von 15 Millionen Pesos gestammelt und von Bogotá, sein Volk verstand nicht, doch dass Mao-bé betrunken war und das Geld fort, das er vielleicht besessen hatte, das sahen sie. Was dann geschah, blieb unter den Nukak. Die Behörden, als sie später nach der Wahrheit suchten, bekamen nur so viel heraus: Es habe Streit gegeben mit diesem Mann, seinen Namen nannten die Nukak da schon nicht mehr.

Lange Stunden lag Mao-bé in der Clínica Meta, Intensivstation, jetzt war es Dienstag, 17. Oktober 2006, die Stunde des Morgengrauens. Mao-bé starb.

Ramón Rodríguez, der ihn als Letzter aus der Stadt lebend gesehen hatte, bekam die Nachricht als Erster. Er war die ganze Nacht gefahren, Villavicencio - San José; bei seiner Ankunft fand er eine Botschaft der Ärzte auf seinem Mobiltelefon: Señor Belisario Nukak verstorben, Beileid. Es dauerte einen Tag und zahlreiche Formalitäten, um den Körper Mao-bés auszulösen, doch schwieriger war, einen Piloten aufzutreiben, der die vom Gift zerfressene Leiche fliegen wollte. Endlich fand man einen Unerschrockenen und gab die Nachricht bekannt: Beerdigung am 18. Oktober, 16 Uhr. Das Komitee kam zusammen, "wir haben uns gefragt: Lassen wir eine Messe lesen?", sagt Ramón Rodríguez, das Kruzifix im Rücken. "Wir entschieden: Nein, das wäre nicht Teil seiner Kultur", sagt Xismena Martínez, drei stolze Fahnen hinter sich. "Was ich am meisten hasse, sind Heuchler", sagt Higinio Obispo, zu seiner Rechten das Märtyrer-Plakat; noch fehlt darauf der Name Mao-bé.

Sie trugen ihn auf dem städtischen Friedhof von San José zu Grabe, Jardines El Paraíso, Paradiesgärten, Vertreter von Stadt, Land, Republik kamen und alle Nukak. Weinend sprach Mao-bés Frau Kanderburi Worte, die niemand verstand, und versuchte sich ins Grab zu stürzen, S25-L151, Sektor 25, Grabstätte 151. Hier liegt, hielt der Totengräber fest, Belisario Conocolono Maube Nukak, Totenschein 2327266; kein Grabstein, keine Blumen, aber geweihte Erde. Knapp vier Wochen nach Mao-bés Beerdigung tauchte in Puerto Ospina ein Mann in Uniform auf und befahl den verbliebenen Nukak im Namen der Guerilla, sie sollten verschwinden. Der Großteil der Nukak lebt seitdem wieder im Lager von Agua Bonita. Rund zehn Familien sind jedoch auf eigene Faust in den Wald zurückgekehrt - auch Mao-bés Witwe Kanderburi. Sie soll einen neuen Mann gefunden haben.