GEO.de: Wie haben Sie sich auf die Begegnungen mit den Stammesvölkern vorbereitet?

Jimmy Nelson: Das Wichtigste war, keine vorgefertigte Meinung zu haben und total offen auf die Stammesvölker zuzugehen. Ohne eine vorgefasste oder vorgefertigte Meinung darüber zu haben, was passieren sollte oder wie die indigenen Völker auf mich reagieren sollten. In unserer Welt ist es oft so, dass wir uns selber Grenzen setzen mit unseren Vorurteilen. Es war nötig, dass ich mich auf alles Mögliche einlasse. Zudem musste ich mir im Klaren sein, warum ich das alles tue.

Sie haben die Menschen nicht als stiller Beobachter begleitet, sondern sie vor Ihrer Kamera inszeniert. Warum?

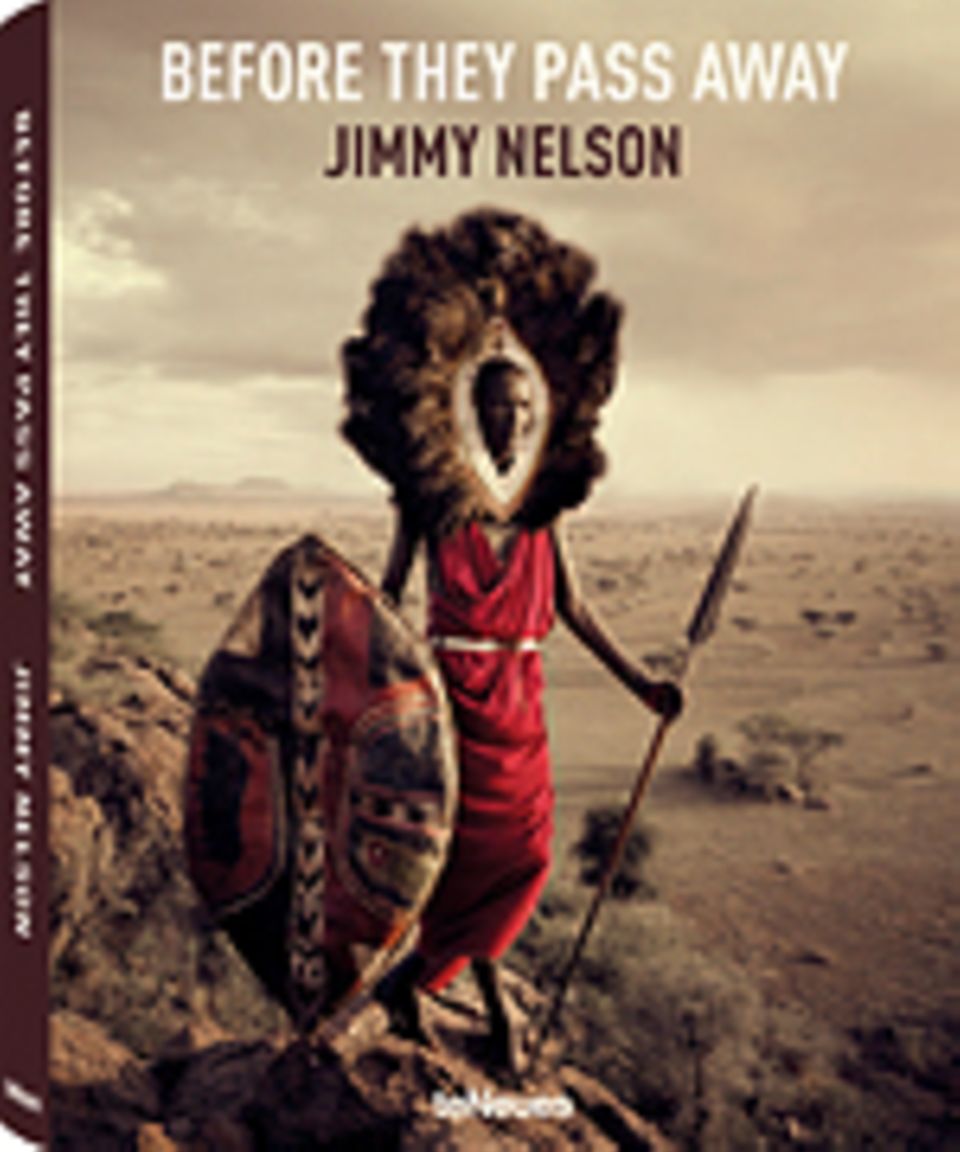

Jimmy Nelson: Wir besitzen doch alle einen bestimmten ästhetischen Blick. Die Fotos, die ich mache, sollen dien Betrachter emotional treffen. Je kraftvoller und schöner die Umgebung ist, je besser die Fotos komponiert sind, um so mehr Menschen sind von ihnen fasziniert - und so schauen sie auch auf die Thematik. Das war mir ein sehr großes Anliegen. Meine Motivation bei dieser Arbeit ist, dass die Stammesvölker Ikonen werden und sie so schön wie möglich sind. Leute, die eigentlich nicht interessiert sind an diesem Thema, sehen nun auch, dass diese Stammesvölker eine reiche Kultur besitzen und für uns wertvoll sind. Sie schauen auf die Fotos und interessieren sich auf einmal auch dafür, was mit diesen indigenen Völkern passiert.

Wie groß war den der Einfluss der Stammesvölker selbst auf Ihre Inszenierung?

Jimmy Nelson: Sie hatten selber keinerlei Einfluss auf die Art, wie sie inszeniert wurden. Ich habe sie positioniert und in Szene gesetzt. Das ging, weil sie komplett offen sind. Sie wollten sich nur mir gegenüber präsentieren, um sich einfach im besten Licht zu zeigen.

Und wie haben Sie Ihre Ideen und Anweisungen auch ohne Worte umgesetzt?

Jimmy Nelson: Man muss einen Weg finden zu kommunizieren, deshalb zwingt man sich dazu, auf einer Ebene zu kommunizieren, die ohne Sprache funktioniert. Also mit Augen, mit Berührung, mit Tönen, mit Singen und mit Körpersprache. Und wenn man etwas sehr Schwieriges vermitteln will, stellt man fest, wie gut man sich doch auch ohne Wort verständigen kann. Mit all diesen verschiedenen Ausdrucksmöglichkeiten kann man viel erreichen.

Können Sie ein konkretes Beispiel nennen, wie das funktioniert?

Jimmy Nelson: Als ich ein Bild in der Eiseskälte bei den Kasachen in der Mongolei gemacht habe, fing ich an zu weinen, weil meine Finger an der Kamera festgefroren waren. Und weil ich geweint habe, wurde ich von einem großen Mann zum kleinen Kind - und die Kasachen halfen mir. Sie konnten sehen, dass ich Schmerzen hatte, zugleich habe ich mich aber auch diesen Schmerzen ausgesetzt, weil ich ihnen meine volle Achtsamkeit geben wollte. Ich wollte, dass sie ganz besonders aussehen. Das war eine sehr extreme Form von Emotion, um mit jemanden zu kommunizieren. An diesem Abend habe ich zudem sehr gefroren. Ich habe zusammen mit den Kasachen in einem Zelt geschlafen, und sie sind alle dicht bei mir gewesen, um mich zu wärmen. So kommuniziert man auf eine körperliche Art viel mehr, als wenn man Wörter benutzt.

Die Tschuktschen, das arktische Volk, das auf der gleichnamigen sibirischen Halbinsel in Russland lebt, ist doch nicht einfach zu finden, wie haben Sie das trotzdem geschafft?

Jimmy Nelson: Das war wirklich sehr schwer. Ich fand übers Internet einen Kontaktmann in der russischen Stadt Anadyr im nordöstlichen Russland. Dieser hat für mich allein zwei Jahre lang recherchiert und die Tschuktschen auch vor mir besucht. Als er wiederkam, sagte er nur: 'Dieses Stammesvolk zu finden, wird dich finanziell und zeitlich rouinieren.' Er konnte mir auch keine Garantie geben, sie zu finden. Schließlich nutzen die Tschuktschen keine Landkarten. Als ich ein Jahr später kam, war ich mit meinem Team zwei Monate vor Ort. Wir haben uns mit einem russischen Panzerkampfwagen übers Eis bewegt und sahen wochenlang niemanden. Nach vier Wochen, in denen wir den Kotspuren der Rentiere gefolgt waren, war es tatsächlich so weit. Mir blieben allerdings nur vier Tage mit ihnen, bevor ich wieder umkehren musste. Ich habe drei Jahre lang recheriert, und das war schon eine sehr, sehr lange Reise.

Haben Sie zwischendurch überlegt, aufzugeben?

Jimmy Nelson: Nein, solche Momente hatte ich wirklich nie.

Was haben Sie von Ihrer Reise zu den Stammesvölker gelernt?

Jimmy Nelson: Was die Kommunikation angeht, haben die Stammesvölker einen sozialen Reichtum, den wir nicht mehr haben. Sie sind sozial reich, aber materiell arm. Und wir sind materiell sehr reich, aber in vielen sozialen Bereichen sehr arm. Nehmen wir das Beispiel Familie. In unserer "entwickelten Welt" leben wir nicht mehr in Einheiten. Wir stecken alte Leute in Altersheime und Babys in Krippen. Bei den Stammesvölkern wohnen alle zusammen - die Jungen und die Alten gehören selbstverständlich dazu. Zudem habe ich für mich persönlich gelernt, dass wir uns selber einschränken, mit unseren falschen Meinungen und Vorurteilen. Wenn man sich selber öffnet für alle Möglichkeiten, kommt man auch zu sehr speziellen Orten, sowohl körperlich als auch mental. Und nicht zu richten und zu urteilen, das habe ich vor allem gelernt.

Welche dieser vier Bezeichnungen trifft auf Sie am ehesten zu? Perfektionist, Ästhet, Ethnograf oder Fotograf?

Jimmy Nelson: Ich würde sagen, ich bin ein sehr exzentrischer und passionierter Bote. Meine Fotos sind nur das Medium, um das zu kommunizieren, was ich erfahren habe. Nur aufgrund meiner Erfahrungen habe ich etwas zu sagen und ich nutze die Fotografie, um es zu kommunzieren. In der Vergangenheit, denke ich, war ich Fotograf, aber ich hatte nichts zu sagen.

Was wünschen Sie sich für die Stammesvölker?

Jimmy Nelson: Erstens, dass ich diese Arbeit weitermachen kann. Zweitens, dass ich wieder zu ihnen zurückkehren kann und ihnen das Buch zeigen kann. Dass ich ihnen zeigen kann, dass ich zwar etwas von ihnen genommen habe, aber dass ich nun gekommen bin, um ihnen mit meinem Buch etwas zurückzugeben. Ich möchte ihnen zeigen, warum ich dieses Buch gemacht habe und ihnen noch mal erklären, wie besonders sie sind, wie reich sie sind mit ihrem "anders sein". Während sie den "entwickelten Länder" immer näher kommen, ist es wichtig, dass sie etwas von ihrer Vergangenheit mitnehmen.