Fotosynthese führt zu grünen Blättern, zu Sauerstoff – und schafft es in jeden Biologieunterricht. Pflanzen nutzen die Energie der Sonne, um Kohlenhydrate zu bilden. Sie können sich also kraft des Lichts in gewisser Weise selbst ernähren. Dieser Prozess findet in bestimmten Teilen von Pflanzenzellen statt, den Chloroplasten.

Tiere können die Chloroplasten, mit denen Pflanzen ihr grünes Wunder vollbringen, bekanntlich nicht bilden. Aber stehlen. Eine Unterordnung von Meeresschnecken fasziniert damit immer wieder Forschende wie Gregor Christa. Er erzählt von den Tricks der Schnecken und den Missverständnissen der Menschen.

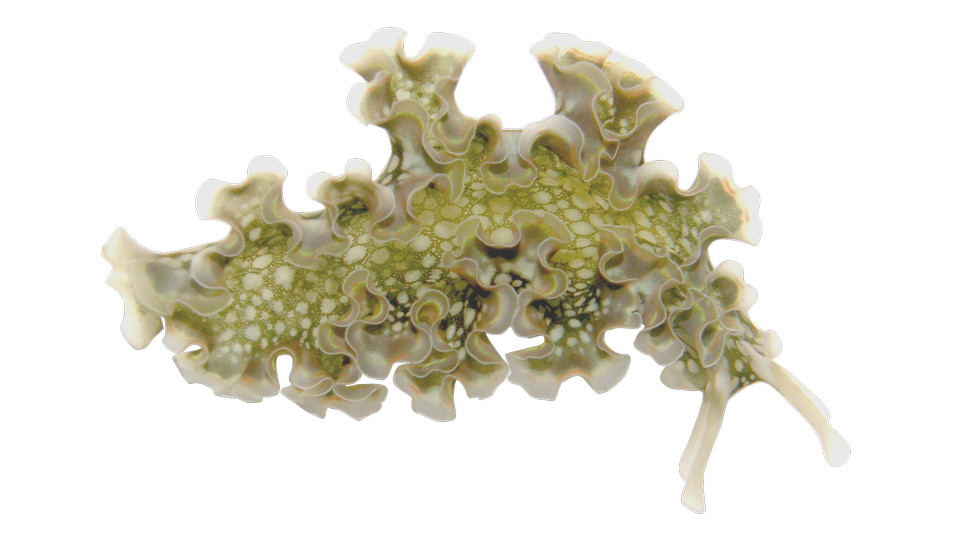

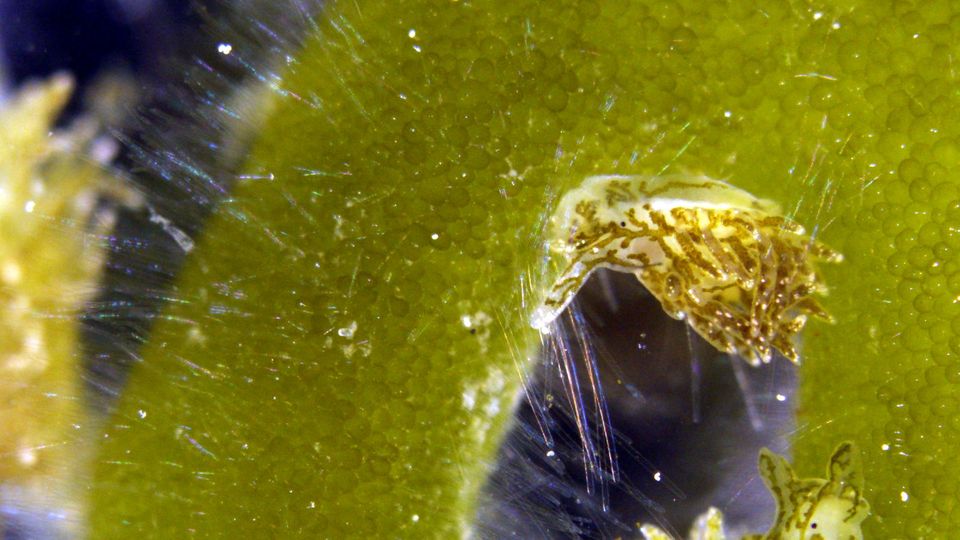

Schlundsackschnecken ernähren sich mit einer sogenannten Raspelzunge. Damit zerkleinern die wenige Zentimeter großen Meeresbewohner weltweit Grünalgen, die sie etwa von Felsen abweiden. Ihre Zunge ist jedoch ziemlich untypisch: Anders als die meisten, mehrreihigen Raspelzungen von Schnecken hat ihre Radula nur einzelne Zähne. Zwar schneiden die Tiere die Pflanzenzellen damit auf, können also den nahrhaften Zellsaft aussaugen. Doch die Chloroplasten bleiben ganz, so dass die Weichtiere die grünen Pflanzenkörperchen anschließend in ihrem Körper einlagern können.

Bei einigen Spezies finden sich über den gesamten Körper verteilt so viele Chloroplasten, dass sie den Schnecken einen algigen Grünton verleihen. Bei jenen Arten, die Christa besonders interessieren, können gestohlene Chloroplasten monatelang weiter Fotosynthese betreiben. Man spricht von Kleptoplastie.

Solarantrieb oder Hybrid?

Praktisch könnte es sein, ein eigenes mobiles Solarkraftwerk. Die Schnecke sonnt sich, die Pflanzenkörperchen verrichten ihre Arbeit und geben die energiereichen Kohlenhydrate direkt an das Tier weiter. Doch möglicherweise geben die Pflanzenkörperchen ihre Nährstoffe nicht so schnell her. Christa erzählt, dass "Stärke, ein Energiespeicher der Pflanzen, sich in den Chloroplasten anreichert, wenn die Schnecken hungern". Dies weise darauf hin, dass die Tiere ihr Diebesgut erst verdauen müssten, um an die wertvollen Nährstoffe zu kommen.

Ob sie schon vorher profitieren, bleibt unklar. Ebenso die Frage, wieviel der Chloroplastenraub überhaupt bringt. Schätzungen liegen "zwischen einem und 60 Prozent des Energiebedarfs", manche Forschenden behaupten gar, die Fotosynthese sei lebensnotwendig. Letzteres konnte Christa schon widerlegen: Beim Füttern mit Algen, deren Chloroplasten sich nicht aufnehmen lassen, überleben die Schnecken trotzdem.

Schnorrer oder nicht – was das Erbgut der Schnecken verrät

Algenzellen und ihre Chloroplasten zeigen eine komplexe Zusammenarbeit Tausende Algengene helfen bei der Fotosynthese. Diese sind jedoch im Kern der Pflanzenzellen zu finden und werden von den Schnecken verdaut. Daher ist fraglich, wie die Tiere es schaffen, die gestohlenen Zellkörperchen so lange Fotosynthese betreiben zu lassen. Ein Umstand, der Forschende zu der eleganten Theorie verleitete, dass sich in den Zellen der Schlundsackschnecken möglicherweise auch Gene aus Algen befinden. Trügerisch simpel scheint dieser Gedanke, denn damit ein Gen aus dem Zellkern der Alge in die Schnecke gelangt, ist komplizierter horizontaler Gentransfer nötig.

Erste Ergebnisse stimmten hoffnungsvoll, doch bald blieben die Beweise aus. Das vollständige Erbgut von mehreren Arten liegt mittlerweile vor. Gregor Christa analysiert: "In den Schnecken findet sich kein einziges Gen, das von Algen stammt". Dennoch wurde lange an der Theorie festgehalten. "Man hat sich damit vor alternativen Möglichkeiten blockiert", kritisiert der Wissenschaftler. Auch mit Blick auf die Frage, wieviel die Chloroplasten den Schnecken wirklich bringen, wünscht er sich mehr Offenheit.

Fehlende Nachmacher: Stehen wir am Anfang eines evolutionären Prozesses?

Vielleicht sind die Chloroplasten der Algen besonders stabil, die Ernährungsweise der Schnecken außergewöhnlich sanft und so war für die Kleptoplastie schließlich "nur ein kleiner Twist der Evolution" nötig. Trotzdem findet sie sich nur bei wenigen Arten der Schlundsackschnecken. Christa vermutet: "Es kann sein, dass wir viel zu früh in der Evolution sind". Denn wenn die Schnecken nichts zu fressen bekommen, können sie sich offenbar nicht vollends auf ihre grünen Solarkraftwerke und die in ihnen produzierten Nährstoffe verlassen: Untersuchungen zeigen, dass hungernde Tiere an Gewicht verlieren. Die Meeresbewohner müssten ihr Diebesgut also noch besser nutzen, um gewissermaßen unabhängig von externen Futterquellen zu werden.

Wer weiß, ob die Weichtiere in ferner Zukunft den evolutionären Sprung dahin schaffen. Wären diese Hürden überwunden, dürften in der Folge plötzlich aber viele neue Arten auftreten. Denn eine solche hocheffiziente Kleptoplastie könnte die Tür für neue Lebensräume- und weisen öffnen.

Chloroplastendiebe im eigenen Garten sind aber vorerst nicht zu erwarten, nicht zuletzt, weil die Zungen der Landschnecken die Pflanzen zu stark zerraspeln. Doch immerhin werden bereits an deutschen Küsten fleißig Chloroplasten gesammelt: In den Gewässern bei Flensburg weidet die grüne Samtschnecke.