Das menschliche Gehirn wiegt zwischen 1,2 und 1,4 Kilogramm und gilt als die komplexeste bekannte Struktur im gesamten Universum. Eine seiner erstaunlichen Fähigkeiten ist es, gewissermaßen von anderen Gehirnen zu lernen: Ständig schauen wir, was unser Gegenüber macht, mehren unser Wissen durch Beobachtung. Diese kognitive Gabe erlaubt es uns, auf gewonnenen Erkenntnissen aufzubauen, von den Erfindungen anderer zu profitieren, den Fortschritt voranzutreiben, Kulturen zu entwickeln.

Verblüffend lange sah die Wissenschaft ein solches soziales Lernen als rein menschliche Eigenschaft an. Inzwischen ist klar, dass auch etliche nichtmenschliche Tiere mit derlei Grips aufwarten können. Darunter – wenig überraschend – intelligente, in sozialen Gruppen lebende Spezies: Papageien, Wale, Bonobos, Elefanten, Wölfe.

Nun hat ein Team um Alice Bridges von der Universität Sheffield erstmals nachgewiesen: Auch unter Wirbellosen gibt es Vertreter, die zu sozialem Lernen fähig sind – und komplexe Verhaltensweisen bei Artgenossen abzuschauen vermögen. Es handelt sich um eine Spezies, deren Hirn nur den Bruchteil eines Gramms wiegt: die Erdhummel. Bombus terrestris lebt in Kolonien von hunderten Tieren: Um die komplexe Sozialgemeinschaft am Leben zu erhalten, gehen die Nestgenossinnen je nach Alter unterschiedlichen Arbeiten wie Brutpflege oder Futtersuche nach.

Die Forschenden haben sich einen trickreichen Versuchsaufbau erdacht

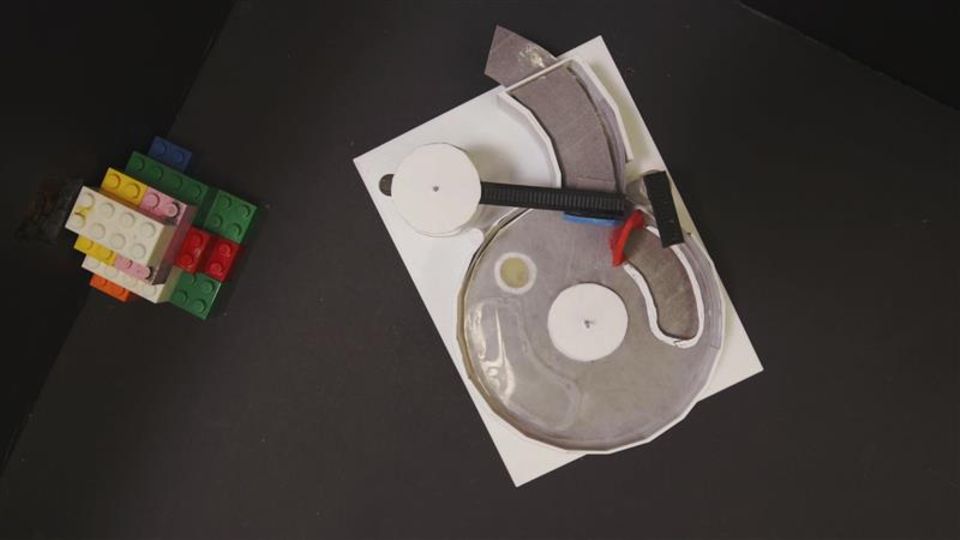

Schon vor einem Jahr hatten die Wissenschaftler*innen beobachtet, dass Hummeln voneinander einfache Tricks lernen können. Doch für ihre aktuell in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichte Studie haben sich die Forschenden einen besonders pfiffigen – und für die Tiere äußerst anspruchsvollen – Versuchsaufbau ausgedacht: Eine süße Belohnung, Zuckerwasser, erhielt eine Hummel nur dann, wenn sie imstande war, gleich zwei Probleme nacheinander zu lösen. Um an das in einer Plastikbox befindliche Futter zu gelangen, musste das Insekt zunächst einen blauen Hebel ein Stückweit vor sich herschieben. Erst jetzt konnte ein roter Hebel bewegt werden. Und schaffte es die Hummel, diesen zweiten Hebel nun ebenfalls mit ihrem kleinen Körper weit genug vor sich her zu schubsen, öffnete sich schließlich ein Loch in der Box. Und damit der Zugang zur Köstlichkeit.

Es war alles andere als einfach, den Hummeln dieses Kunststück beizubringen. Kein Wunder: Nirgendwo in der Natur stellt sich den Insekten eine ähnliche Herausforderung – Blüten sind in der Regel frei zugänglich. Vor allem eine Hürde machte den Sechsbeinern zu schaffen. Zwar lassen sich Hummeln einigermaßen leicht davon überzeugen, eine einzige Aktion auszuführen, um direkt danach eine ersehnte Belohnung zu ergattern. Doch bei diesem Experiment mussten sie eine Doppelaufgabe meistern, schließlich gingen die Insekten ja nach Umlegen des ersten Hebels zunächst leer aus. Warum also weitermachen? Hatten sich die Insekten am blauen Griff zu schaffen gemacht, stellten sie danach prompt ihre Mühen ein. "Es ist eine extrem schwierige Aufgabe für Hummeln", betont Alice Bridges. Und kein einziger der Versuchswinzlinge war in der Lage, die Prüfung zu bestehen.

Daher boten die Forschenden einigen Hummeln Hilfestellung an: Sie belohnten die Insekten eine Zeitlang auch nach Umlegen des ersten Hebels und ebneten ihnen so den zweischrittigen Weg zum Ziel. Bald aber ließen sie den ersten Goodie weg. Und tatsächlich hatten die Tiere nun das Zwei-Hebel-Rätsel geschnallt und waren in der Lage, zur Zuckerlösung zu gelangen.

Die Ahnungslosen beobachteten die Expertinnen – und bestanden die Prüfung

Die so trainierten Insekten hatten – aus Hummelsicht – etwas überaus Anspruchsvolles gelernt. Doch, so fragten sich die Forschenden: Konnten die "Expertinnen" ihr Wissen weitergeben? Konnten Artgenossen von den Erfahrenen lernen?

Um das herauszufinden, ließ das Team aus Sheffield die Hummeln nun paarweise an die Box. Ein Tier war jeweils Profi, das andere hatte keinen Schimmer. Und tatsächlich: In einem Drittel der Fälle lernte die ahnungslose Hummel allein durch Beobachten der "Influencerin", wie die Trickkiste zu öffnen war. Und schaffte die Doppelaufgabe fortan allein.

Die Erfolgsquote, das räumen die Autoren der Studie ein, mag zwar nicht sonderlich hoch erscheinen. Und doch zeigt die Studie: Hummeln sind im Prinzip zu komplexem sozialem Lernen fähig und zeigen damit ein ungeahnt hohes Maß an kognitiver Raffinesse.

Nicht zuletzt werfen die Erkenntnisse einen gänzlich neuen Blick auf die Evolution sozial lebender Insekten, zu denen auch viele andere Bienenarten, Wespen, Termiten und Ameisen gehören. All diese Arten sind zu spektakulären Leistungen fähig. Sie bauen zum Beispiel meterhohe Nester mit integrierter Klimaanlage. Sie betreiben Ackerbau und Viehzucht: züchten nahrhafte Pilze oder hegen Blattläuse, um sich an deren süßen Ausscheidungen zu laben. Sie bilden Flöße aus Abertausenden Leibern, um Flüsse zu überqueren.

Gut möglich, so sagen die Hummelforscher, dass sich diese Errungenschaften der sozialen Insekten im Laufe ihrer Stammesgeschichte "durch das Kopieren kluger Erfinder verbreitet haben, bevor sie schließlich Teil des artspezifischen Verhaltensrepertoires wurden." Es wäre ein uns Menschen zutiefst vertrautes Prozedere: Lernen von denen, die besonders viel drauf haben. Und das hieße – auf die Sechsbeiner bezogen – nichts weniger, als dass einzelne Insektenvölker in der Lage sind, eigene kulturelle Gepflogenheiten zu entwickeln.