Wellington, Neuseeland, 20. Februar 1999

Auf dem Seziertisch im National Institute of Water and Atmospheric Research (NIWA) liegt ein Tiefsee-Mythos - 200 Kilogramm schwer, schleimig, mit zehn Greifern und einem felsenharten Kiefer, der geformt ist wie ein Papageienschnabel. Allein der Mantel - jene Hülle, die den Rumpf des Weichtiers umgibt - ist größer als ein Mensch. Fischer haben die Molluske mit den feuerwehrschlauchdicken Fangarmen vor der Südinsel Neuseelands aus etwa 550 Meter Tiefe gezogen.

Der Fang paßt Clyde Roper bestens ins Konzept, weiß er doch nun, daß das Objekt seiner Neugier sich zu dieser Zeit in dieser Region aufhält. Der Biologe von der Washingtoner Smithsonian Institution erforscht seit Jahren wie besessen den legendären Riesenkraken Architeuthis. Noch nie hat jemand das Tier in seinem natürlichen Lebensraum gesehen. Roper möchte der erste sein. "Wenn wir den Riesenkraken nur für ein paar Minuten in der Tiefe filmen könnten, dann wüßten wir so viel mehr über ihn", glaubt er. Bereits 1997 ist der Wissenschaftler im Kaikoura-Canyon, einem Tiefseegraben vor der Ostküste von Neuseelands Südinsel, mit einem kamerabestückten Tauchroboter auf Jagd nach dem verborgen lebenden Kopffüßer gewesen. Diesmal will er ihn mit "Deep Rover", einem kleinen, rundum verglasten Ein-Mann-U-Boot, aufzuspüren versuchen.

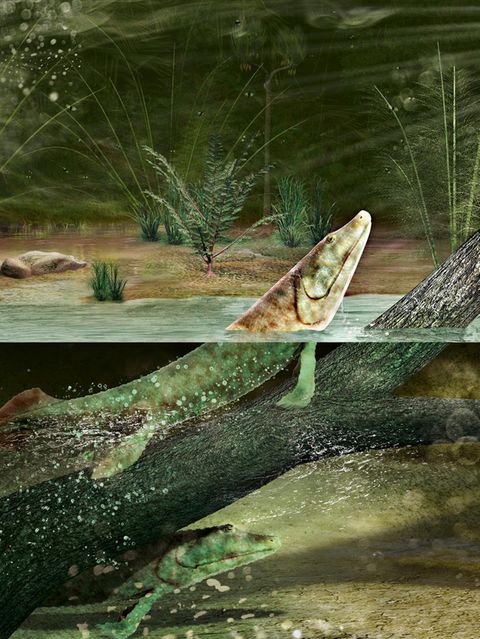

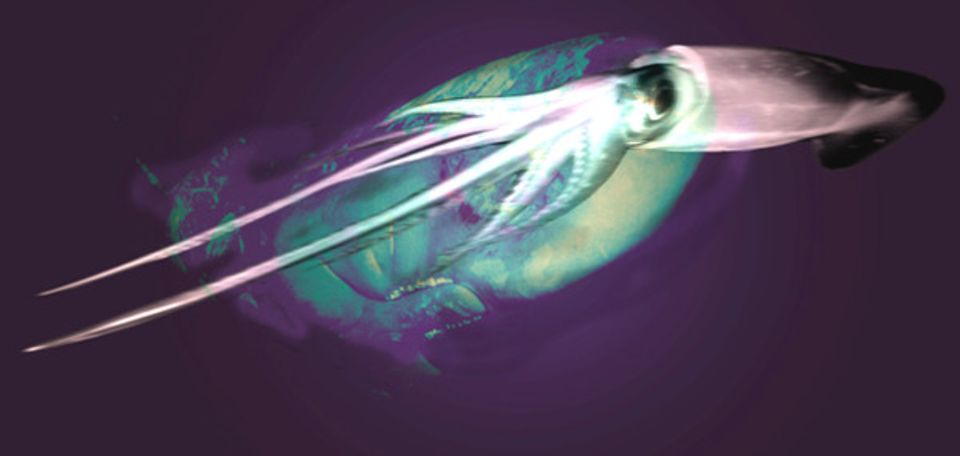

Jahrhundertelang hielten sich die Sagen von vielarmigen Monstern, die Segelschiffe angriffen und deren mächtige Tentakel bis an die Spitze der Masten reichten. 1857 wurde dann das vermeintliche Fabelwesen von Biologen anerkannt und beschrieben. Zoologisch korrekt zählt Architeuthis zu den Kalmaren. Im Unterschied zu den achtarmigen Oktopussen, den eigentlichen Kraken, besitzt die Riesenmolluske zehn Greifer - acht Fangarme und zwei noch längere Tentakel mit keulenförmigen Enden.

Alles, was wir bis heute über das größte Weichtier der Erde vermuten - wie es sich bewegt, wie es jagt, wie es sich fortpflanzt -, ist abgeleitet aus anatomischen Merkmalen. Diese stammen vor allem von jenen rund 200 Exemplaren, die Fischern in die Netze gegangen oder an Küsten kalter Meere gespült worden sind - besonders in Neuseeland, Neufundland und Norwegen.

Architeuthis ist ein Organismus der Superlative: Der längste bislang gestrandete Riesenkalmar maß von der Spitze des Mantels bis zum Ende der Tentakel 22 Meter. Die Fangarme waren bestückt mit Saugnäpfen im Suppenteller-Format. Die Augen hatten einen Durchmesser von 40 Zentimetern; und die Nervenbahnen waren so dick, daß man sie zunächst für Blutgefäße hielt. Tief in den Ozeanen könnten jedoch, glaubt Roper, noch größere Weichtiere leben.

28. Februar 1999

Beim NIWA wird ein weiterer Riesenkalmar angeliefert und vom Meeresbiologen Steve O'Shea seziert. Das Tier, ein Männchen, steckt voller Spermatophoren - länglichen, weißen Spermienbehältern. Obwohl gerade einmal 30 Kilogramm schwer, ist es fortpflanzungsfähig. Da die Geschlechter in der lichtlosen Unterwasserwelt einander nur selten begegnen, paaren sich die Giganten "auf Vorrat". Die männlichen Tiere - sie sind kleiner als die weiblichen - deponieren im Körper ihrer Partnerinnen "Samenbehälter", die aufbewahrt werden, bis Eier herangereift sind.

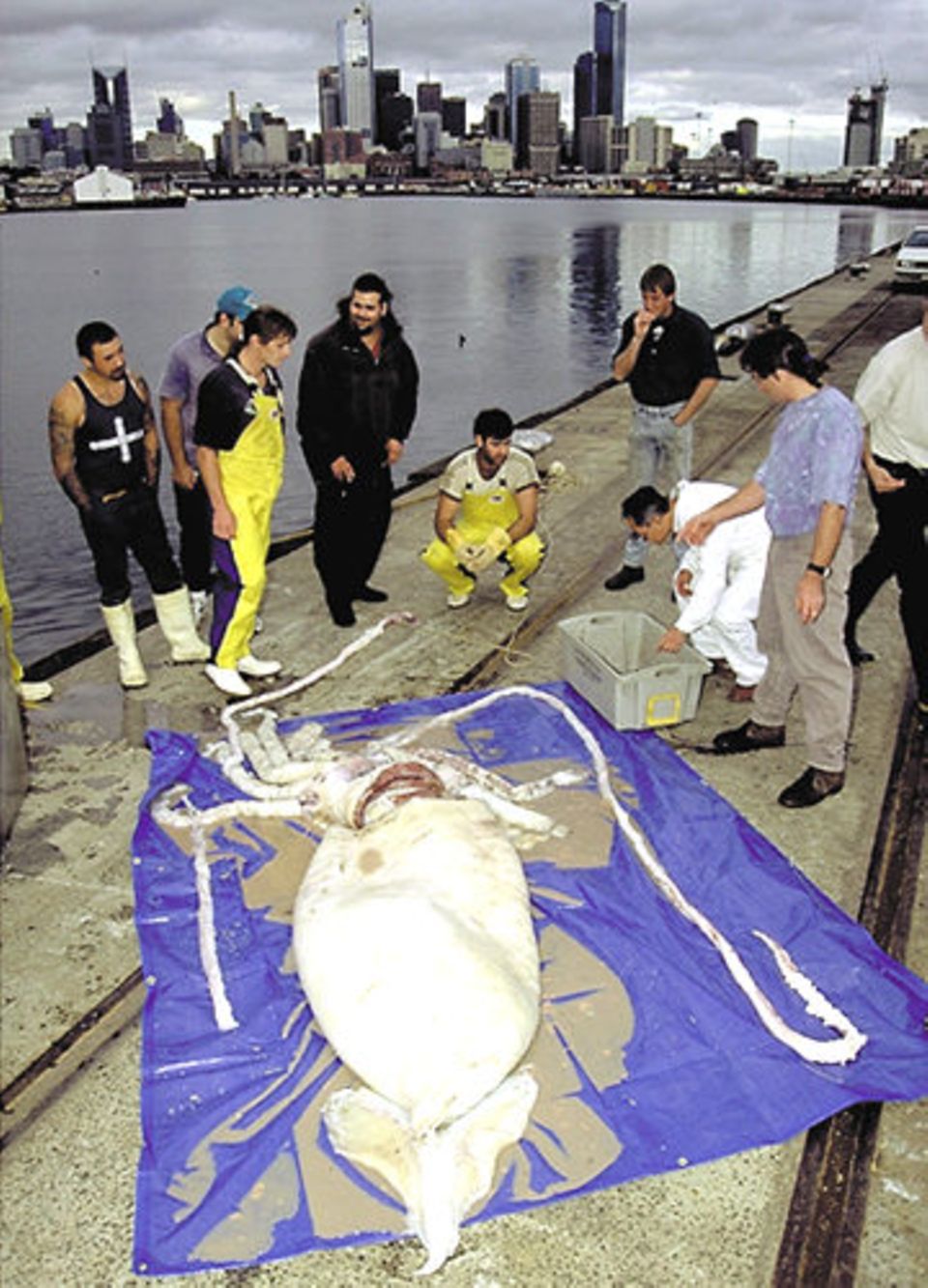

ein Riesenkalmar, der in Melbourne

angelandet wurde

Die männlichen Riesenkalmare scheinen beim Liebesspiel mit ihren Partnerinnen recht ruppig umzugehen. Darauf deuten Untersuchungen an einem 15 Meter langen, vor Tasmanien gefangenen Weibchen hin. Dieses trug in einem Fangarm unter vernarbten Verletzungen mehrere Spermienpakete. Ein männliches Tier hatte offenbar die Haut des Weibchens mit dem Kiefer oder den mit Zähnen versehenen Saugnäpfen angeritzt und dann mit dem Penis - er kann bis zu einem Meter messen - die zwischen elf und 20 Zentimeter langen, fadenförmigen Samenbehälter regelrecht injiziert. Dabei war seine Partnerin noch nicht einmal geschlechtsreif.

Von anderen Tintenfischspezies ist bekannt, daß sie Sperma bis zur Eireifung im Gewebe einlagern, von wo die Zellen dann zum Befruchtungsort wandern. Wie die Spermien bei Architeuthis den Weg - in diesem Beispiel vom Fangarm - zu den Eiern finden, ist ein Rätsel. In den fünfziger Jahren fingen Fischer vor Norwegen sogar ein Architeuthis-Männchen, in dessen Armen und Mantel Spermatophoren steckten. Darüber, ob das Tier beim Streit um ein Weibchen versehentlich von einem Konkurrenten "besamt" wurde oder sich selbst "anschoß", können Zoologen nur spekulieren.

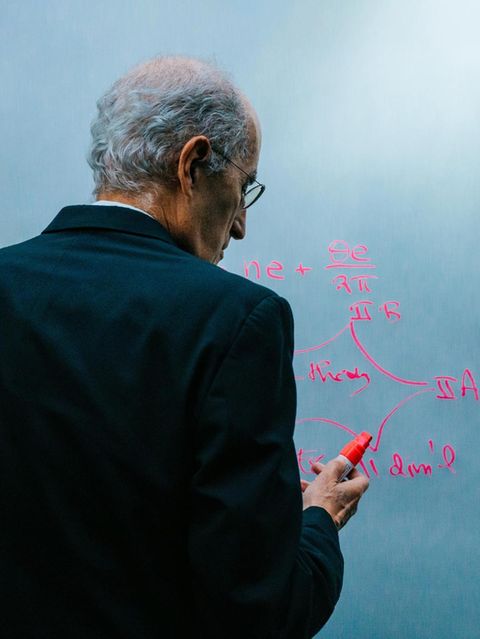

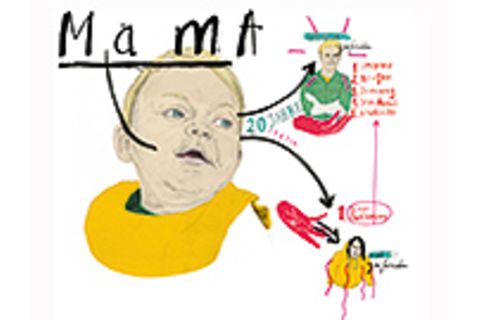

Auch was nach einer "regulären" Befruchtung geschieht, ist unklar. Steve O'Shea skizziert den Lebenszyklus des Riesenkalmars so: Die ausgewachsenen Tiere kommen vermutlich nur zur Vermehrung aus der Tiefsee in höhere Meeresregionen. Viele Tintenfischarten produzieren in einem kurzen Dasein möglichst viele Nachkommen; nach der Eiablage sterben sie bald. Das könnte auch auf Architeuthis zutreffen - und würde erklären, weshalb die Mägen angeschwemmter Exemplare leer sind: Auf ihrem letzten Weg brauchen sie keine Nahrung mehr.

Jungtiere dagegen leben wahrscheinlich in den oberen Stockwerken des Ozeans. Dort wurde zum Beispiel 1981 vor Australien ein Tier mit gerade einem Zentimeter Mantellänge gefangen. Nahe der Oberfläche wird der Nachwuchs auch zur Beute von Albatrossen: In Mägen dieser Seevögel entdeckten Forscher zahlreiche Kiefer kleiner Riesenkalmare. Nach einer weiteren Vermutung wachsen die Jungen äußerst schnell. "Dann laufen sie kaum noch Gefahr, von anderen gefressen zu werden", glaubt Clyde Roper, gibt aber zu bedenken: "Das alles klingt sehr logisch, ist aber nicht bewiesen."

12. März 1999

Endlich am Kaikoura-Canyon; technische Probleme und vor allem die stürmische See haben Tauchfahrten bislang vereitelt. Die Unterwassermikrofone melden aus der Tiefe das typische Klicken der Pottwale: Die größten Feinde der Riesenkalmare und die einzigen Räuber, die ausgewachsene Tiere überwältigen können, sind auf der Jagd. Aber erneut ist der Wellengang zu stark, das U-Boot bleibt an Bord.

17. März 1999

Erstmals gleitet "Deep Rover" in die Tiefe. Über ein Kabel senden die fünf Kameras, die auf und in dem Gefährt montiert sind und die der Pilot bedient, live an das Mutterschiff. Oben auf den Bildschirmen sehen die Wissenschaftler Atemraubendes: Silbernen Speeren gleich jagen 60 bis 80 Zentimeter lange, schlanke Fische durch das Wasser - ein gewaltiger Schwarm Hokis. Seit die NIWA-Wissenschaftler mit Fischern zusammenarbeiten, die mit Schleppnetzen immer wieder auch Riesenmollusken aus Meerestiefen von 300 bis 1000 Metern an die Oberfläche holen, ist bekannt, daß die Kalmare vor allem Tiefsee-Fische fressen, darunter auch Hokis.

20 Minuten lang taucht das Boot durch blitzende Leiber. Doch Architeuthis läßt sich nicht blicken. Verschrecken ihn die Scheinwerfer? Wegen eines aufziehenden Sturms muß der Pilot die Tauchfahrt bei etwa 330 Meter unter Null abbrechen.

20. März 1999

In weniger als einer halben Stunde gleitet das U-Boot in 680 Meter Tiefe hinab. Es setzt sich auf den schlammigen Grund - und wartet. Leuchtend rote und orangefarbene Seesterne machen sich über langsame Tiefsee-Schnecken her. Der Boden ist übersät mit wurmartigen Lebewesen, die wie Stoppeln auf einem abgemähten Feld aus ihrer schützenden Behausung aufragen. Drei Stunden harrt das Tauchschiff in der Tiefe aus. Doch vom Riesenkalmar keine Spur.

Eine Nachricht muntert Clyde Roper und seine Mitarbeiter jedoch auf: Vor der Südinsel ist Fischern ein weiterer Architeuthis ins Netz gegangen - schon der sechste in diesem Jahr.

Wieder und wieder läßt die Crew das U-Boot in den kommenden Tagen zu Wasser - gespannt und voller Hoffnung, den Giganten endlich vor die Kamera zu bekommen. Die Umstände sind optimal. Aber jedesmal kehrt das Tauchschiff ohne "Fang" zurück.

26. März 1999

Die achte und letzte Fahrt in die Tiefe; wieder sind Pottwale in der Nähe, wieder wimmelt es von Beutefischen des Kraken.

Wie es wohl aussieht, wenn Architeuthis auf Jagd geht? Clyde Roper glaubt, daß die beiden Tentakel des Riesen bei einem Angriff auf Hokis oder andere Opfer "wie Bungee-Seile" vorschießen. Zangengleich greifen sie nach der Beute, ziehen sie zum Kiefer, der sie in schlundgerechte Stücke zerlegt. Die Brocken dürfen nicht zu groß sein, sonst könnten sie das Gehirn verletzen, das um die Speiseröhre des Weichtieres herum liegt.

Das Tauchboot sinkt bis auf 670 Meter unter den Meeresspiegel. Seltsame, noch nie zuvor lebend beobachtete Tiere und völlig unbekannte Spezies ziehen an den Kameras vorbei: Laternenfische und Gallertwesen wie Staatsquallen oder eine transparente Meduse, die sich nur durch die sanften Bewegungen ihres weißen Glockenschirmsaums zu erkennen gibt.

Das U-Boot muß auftauchen - die Batterien sind erschöpft. "Trotzdem", sagt Roper, "bin ich weniger enttäuscht, als ich befürchtet hatte. Denn wir haben gesehen, was nie zuvor ein Mensch gesehen hat."

Die Tiefsee aber hat ihr Geheimnis einstweilen behalten.