Auf den ersten Blick wirkt Octopus marginatus nicht wie der typische Handwerker. Er neigt dazu, seine Umgebung mit dunkler Farbe zu besprühen. Problemen geht er aus dem Weg, indem er einfach verschwindet. Überhaupt fehlt ihm jedes Rückgrat, ja er hat keinerlei Knochen im Körper. Und doch ist der faustgroße Krake ein vorzüglicher Baumeister, ausgestattet mit acht kräftigen Armen, spezialisiert auf Eigenheime, zum Beispiel aus Kokosnussschalen. Forscher haben beobachtet, wie das Weichtier in Gewässern vor der Küste Indonesiens eine Schalenhälfte aus dem sandigen Meeresgrund gräbt, sie mit einem Wasserstrahl aus seinem körpereigenen Rückstoßantrieb säubert, seinen weichen Rumpf wie in eine Wanne hineinhievt und - nur mit den rundherum heraushängenden Armen den Boden berührend - wie ein Stelzenläufer über den Grund stakst.

Kraken sind verkannte Unterwasser-Genies

Bis zu 20 Meter wandert der Oktopus (von griech. októ, acht, und poús, Fuß) auf diese Weise über den Sand, wobei er beständig aus der noch unfertigen Behausung äugt. Findet er eine zweite Schale, fügt er beide Hälften rasch zu einer schützenden Kugel zusammen, die seinen Körper fast vollständig umschließt. Lange Zeit glaubten Forscher, außer dem Menschen sei kein Lebewesen in der Lage, absichtsvoll zu handeln. Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erkannte die Wissenschaft, dass auch Menschenaffen zu anspruchsvollen geistigen Aufgaben wie Lernen oder Planen in der Lage sind. Seither wurden zwar weitere Arten als mehr oder weniger intelligent anerkannt - Delfine etwa, Seeotter oder Krähen -, doch sie alle gehören zu den Wirbeltieren. Wirbellose Tiere wie Quallen, Krebse oder Kraken galten dagegen nach wie vor als rein reflexgesteuert.

Ihr Verhalten, so die Annahme, sei allein durch schlichte Wenn-dann-Reaktionen auf äußere Reize zu erklären. Doch inzwischen wissen Meeresbiologen, dass zumindest die Kraken mit ihrer eigentümlichen Lebensweise - kein Panzer schützt sie, kein Skelett stützt sie, im Korallenriff siedeln sie ebenso wie auf kargem Sand - ein Gehirn entwickelt haben, das zu verblüffenden Leistungen fähig ist. Eigentlich ist es erstaunlich, dass Verhaltensforscher so lange übersehen haben, wie klug die skurril anmutenden Meeresbewohner sind. Denn schon ihre Bewegungsmuster, ihre Verteidigungs- und Jagdstrategien lassen auf ein beträchtliches Denkvermögen schließen.

Die acht mit Saugnäpfen besetzten Arme der Kraken sind aus dem muskulösen Fuß entstanden, der für die Weichtiere typisch ist. Mit ihm kriechen Schnecken über den Boden, klammern sich Muscheln an Felsen fest. Bei den rund 800 Arten der Kopffüßer (einer Untergruppe der Weichtiere, zu der neben den Kraken auch die zehnarmigen Kalmare und Sepien gehören) hat sich der Fuß im Laufe der Evolution zu hochflexiblen Armen weiterentwickelt. Während Wirbeltiere mit ihrem starren Skelett nur bestimmte Bewegungen ausführen können - die Beine von Fröschen, Ratten oder Hunden lassen sich beispielsweise nicht seitwärts beugen -, sind Kraken in der Lage, ihre acht Arme völlig frei in alle Richtungen zu verformen.

Es gibt kaum eine Aufgabe, für die sie ihre Arme nicht nutzen. Sie bewegen sich mit ihnen fort, stöbern in Felsspalten nach Nahrung, schützen sich vor Angriffen oder pflücken sich Parasiten von der Haut. Sie können ein erbeutetes Tier am ausgestreckten Arm von einem Saugnapf zum nächsten reichen und es schließlich in den Mund befördern. Oder sie schleichen sich, vorsichtig auf den Armspitzen tippelnd, an eine Krabbe an, strecken plötzlich sämtliche Arme aus und stürzen sich - einem aufgespannten Regenschirm gleich - auf die ahnungslose Beute herab. Werden sie von einem Fressfeind bedroht, pressen Kraken ruckartig einen Wasserstrahl aus dem kräftigen Hautmantel, der ihre Eingeweide umschließt, und schießen mit angelegten Armen davon.

Die meisten Kopffüßer verfügen sogar über noch außergewöhnlichere Verteidigungstechniken: Sie besitzen einen Tintensack, gefüllt mit einer Flüssigkeit, die vorwiegend aus Melanin besteht, einem der dunkelsten von Tieren hergestellten Stoffe. Greift ein Feind an, stoßen sie eine Farbwolke aus, die meist ein Vielfaches ihres eigenen Körpervolumens vernebelt. Hinter diesem Sichtschutz sausen sie davon und bringen sich in Sicherheit. Unübertroffen sind Kraken aber in der Kunst der Tarnung. Während andere Tiere ihre Fell- oder Hautfarbe lediglich an einen bestimmten Lebensraum angepasst haben, sind sie in der Lage, Farbe, Muster und Oberfläche fast jeder Umgebung anzunehmen - und das oft in Sekundenbruchteilen, schneller als ein Chamäleon.

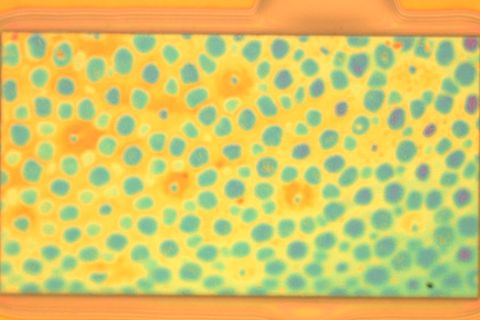

An nahezu jeder Stelle ihres Körpers können die Tiere beispielsweise farbige Punkte oder Balken erscheinen lassen. Das liegt daran, dass sich in den äußeren Schichten der Oktopushaut elastische Zellen befinden, die mit Farbpigmenten gefüllt sind. Winzige Muskeln ziehen diese Farbsäckchen rasch zusammen oder dehnen sie, sodass sie mal deutlich sichtbar sind, mal zu verschwinden scheinen. Und selbst die Oberfläche ihrer Haut können die Kopffüßer beeinflussen; je nach Umgebung wirkt sie dann körnig wie Kies, weich wie Tang oder abenteuerlich gezackt wie eine Koralle. Fressfeinde vermögen sie so kaum zu erkennen; umgekehrt nutzen die Kraken ihre Tarnung aber auch, um möglichen Beutetieren beinahe unsichtbar aufzulauern.

Die Kopffüßer sind Meister der Tarnung

Der wohl größte Verwandlungskünstler unter den Kraken ist der in südostasiatischen Küstengewässern heimische Thaumoctopus mimicus. Statt optisch mit dem umliegenden Gelände zu verschmelzen, verwandelt sich der Meeresbewohner scheinbar in andere - bedrohlichere - Tiere, um sich so vor Feinden zu schützen. Blitzschnell nimmt er etwa die Farbe eines giftigen Plattfischs an und schlängelt mit angelegten Armen so flach über den Meeresgrund, als habe er sich auch dessen Körperbau angeeignet. Oder er versteckt seinen flexiblen Leib in einer Höhle, aus der er lediglich zwei seiner langen Arme baumeln lässt. Die Extremitäten färbt er schwarz-weiß ein und bewegt sie derart geschickt, dass sie dem vorderen und hinteren Teil einer gefährlichen Seeschlange zum Verwechseln ähnlich sehen.

Die wohl bemerkenswertesten Eigenschaften der Kraken blieben Menschen allerdings lange Zeit verborgen: ihre Fähigkeit, absichtsvoll zu handeln und Probleme zu lösen. Erst allmählich erkannten Meeresbiologen und Verhaltensforscher, zu welchen Denkleistungen die Kopffüßer imstande sind. Die kanadische Psychologin Jennifer Mather etwa beobachtete Mitte der 1980er Jahre vor den Bermuda-Inseln einen Octopus vulgaris, der seine Höhle verließ, um in einiger Entfernung Steine einzusammeln. Das Tier transportierte die Kiesel direkt vor den Eingang seines Unterschlupfs - und zwängte sich anschließend durch den nun viel kleineren und so bedeutend besser geschützten Eingang in seine Höhle.

Kraken haben einen ausgezeichneten Orientierungssinn

Diese Beobachtung war für Jennifer Mather ein Schlüsselerlebnis: Oktopusse sind offenbar intelligenter als bis dahin angenommen. Das Tier muss genau gewusst haben, wie es die Öffnung der Höhle verkleinern kann, und hat dann die passenden Steine ausgewählt. Octopus vulgaris verfügt auch über ein gutes räumliches Gedächtnis. Er sucht bei Jagdausflügen seine Umgebung weitläufig ab, durchforstet Algenbeete oder Felsenfelder. Hat er sich sattgefressen, kehrt er auf direktem Weg zu seiner Höhle zurück. Bei seinem nächsten Ausflug meidet er die zuvor bejagten Gebiete und sucht an anderer Stelle nach Nahrung. Offenbar erinnert er sich daran, wo seine Höhle liegt und an welchen Orten er zuletzt gejagt hat.

Frisch geschlüpfte Sepien (Verwandte der Kraken) ernähren sich von winzigen Schwebgarnelen und sind anfangs nicht in der Lage, andere Tiere als Nahrung zu erkennen. Doch schon nach einigen Wochen beginnen sie, weitere mögliche Beute wahrzunehmen und zu unterscheiden. Auf diese Weise stellen sich die Kopffüßer nach und nach einen Speiseplan zusammen, der dem Angebot in ihrer jeweiligen Umgebung entspricht. Die kleinen Weichtiere ersetzen anfängliche Reflexe also durch neugieriges Ausprobieren und sind in der Lage, sich zu merken, dass nicht nur Garnelen, sondern auch Krabben und Fische fressbare Beutetiere sind.

Kurz: Sie lernen. Manche Forscher gehen sogar davon aus, dass Kraken einen Spieltrieb haben. Der US-Biologe Roland C. Anderson etwa beobachtete einen Oktopus, der seinen Rückstoßantrieb nutzte, um eine Plastikdose mit dem Wasserstrahl gezielt ans andere Ende des Aquariums zu schießen. Von dort trieb einströmendes Wasser die Dose zu dem Tier zurück, das den Behälter wie bei einer Squashpartie immer wieder in die Strömung schoss. Solch spielerisches Verhalten wurde bis dahin nur bei Tieren beobachtet, die als intelligent gelten. Vermutlich dient es dazu, spätere Verhaltensweisen einzuüben, etwa bei der Jagd.

Das Gehirn der Kraken ist so hoch entwickelt, dass sie offenbar sogar zu einer gewissen Eigenwilligkeit neigen. Im Aquarium von Seattle fiel Anderson auf, dass die Betreuer den Kraken Spitznamen gegeben hatten - wie „Leisure Suit Larry“ oder „Emily Dickinson“ -, weil die Tiere sich so unterschiedlich verhielten. Während der eine Kopffüßer alles sofort in Stücke riss, was in seinem Becken landete, hielt sich ein anderer beinahe ständig versteckt; ein dritter betastete jeden Gegenstand neugierig.

Auch Kraken haben Persönlichkeit

Anderson setzte daraufhin 44 Exemplare der Art Octopus rubescens identischen Reizen aus, berührte sie etwa mit einer Bürste oder bot ihnen Futter an. Die Tiere reagierten darauf messbar unterschiedlich: Einige waren schüchtern, andere forsch, einige lethargisch, andere agil. Anscheinend entwickeln sie so etwas wie Persönlichkeiten - und auch dieses Phänomen war zuvor nur für Wirbeltiere anerkannt. Kopffüßer sind zudem die einzigen wirbellosen Tiere, die in der EU nur dann von Forschern seziert werden dürfen, wenn sie zuvor narkotisiert wurden.

Dass Kopffüßer zu derart verblüffenden Denkleistungen in der Lage sind, verdanken sie ihrem Gehirn. Obwohl es auf einem vollkommen anderen Bauplan beruht als das der Wirbeltiere, haben sich in ihm eigene Bereiche herausgebildet, die das Lernen oder das Lösen von Problemen koordinieren - ähnlich wie bei Vögeln und Säugetieren. So wächst etwa eine bestimmte Region im Gehirn junger Sepien genau in jener Zeit deutlich an, in der sie beginnen, verschiedene Arten von Nahrung zu unterscheiden. Wird dieser Bereich von Forschern im Experiment entfernt, verlieren sie die Fähigkeit zu lernen.

Wenn nicht miteinander verwandte Arten unabhängig voneinander ähnliche Merkmale entwickeln, nennen Biologen das „Konvergenz“. So sind beispielsweise die Flügel von Vögeln und Fledermäusen ähnlich geformt, obwohl die Tiere von gänzlich unterschiedlichen Ahnen abstammen - doch unter den Bedingungen, die der jeweilige Lebensraum an die Tiere stellt, hat sich eine bestimmte Flügelform als so vorteilhaft herausgestellt, dass sie im Laufe der Evolution gleich mehrfach entstand.

Wie konnte sich das Kraken-Gehirn entwickeln?

Auch die Entstehung leistungsfähiger Gehirne von Kraken und Wirbeltieren beruht auf einer solchen konvergenten Entwicklung. In beiden Fällen brachten die Fähigkeiten, sich neuen Bedingungen anzupassen und Probleme zu lösen, offenbar einen entscheidenden Überlebensvorteil. Doch wie genau entwickelte sich das außergewöhnliche Denkorgan der Kraken? Die vor allem bei Primaten herangezogene Erklärung, Intelligenz entstehe, wenn Tiere in komplexen sozialen Gruppen leben und ständig interagieren, kann auf Oktopusse nicht zutreffen, sie sind Einzelgänger.

Vermutlich gibt es mehrere Erklärungen. Zum einen: Als die Ahnen der Kraken - langsame, aber gut gepanzerte Weichtiere - im Laufe der Evolution ihre schützende Schale ablegten, wurden sie zwar immer beweglicher, aber auch verletzlicher. Sie mussten also neue, aktive Verteidigungstechniken entwickeln, etwa die Fähigkeit, Farbe und Struktur der Haut rasch zu wechseln. Dies aber erfordert eine enorme Rechenkraft - die Kraken müssen ihre Umgebung ja blitzschnell analysieren können und jede Veränderung an die Muskeln weitergeben, die wiederum die Farbzellen steuern.

Außerdem sind die Kopffüßer nicht auf einen bestimmten Lebensraum festgelegt. Als Jungtiere werden die meisten Oktopusarten von Meeresströmungen an ungewisse Orte getragen - so müssen sie sich in der Artenvielfalt des Korallenriffs ebenso wie auf kargem Sandboden behaupten und sich sowohl von Krabben wie von Muscheln und Fischen ernähren können. Um für derart unterschiedliche Lebensräume jeweils passende Überlebensstrategien zu entwickeln, sind Neugier und die Fähigkeit zu lernen äußerst hilfreich.

Schließlich dürfte auch die Vielzahl der Arme dazu geführt haben, dass das Krakenhirn so leistungsfähig wurde. Für Kopffüßer ist der Tastsinn enorm wichtig. Große Teile ihres Hirns dienen dazu, die vielfältigen Bewegungen der Glieder zu kontrollieren und die unterschiedlichen Eindrücke zu verarbeiten, die sie liefern. Allerdings ist über die genaue Funktionsweise ihres Hirns bisher wenig bekannt; die außergewöhnlichen Fähigkeiten der Tiere sind zwar beobachtet, aber bisher nur selten systematisch untersucht worden. Denn weltweit forschen Biologen nur in einer Handvoll Labors an Kopffüßern.

Oktopus treibt zunächst als Plankton an der Meeresoberfläche

Anders als etwa Ratten können die meisten Kraken zudem nicht gezüchtet werden: Nachdem ein Oktopus geschlüpft ist, treibt er gewöhnlich zunächst als winziges Plankton an der Meeresoberfläche. Diese Bedingungen lassen sich im Aquarium nicht leicht simulieren. Auch Messungen mit Elektroden sind schwierig, weil es den Tieren leichtfällt, die Kabel mit ihren Armen wieder zu entfernen. Was im Gehirn eines Kraken vorgeht, wenn er Kokosnusshälften zu einem Panzer zusammenfügt, darüber weiß die Forschung daher bislang fast nichts.

Ein internationales Team aus Biologen, Neurowissenschaftlern und Roboter-Fachleuten verfolgt seit wenigen Jahren einen anderen Ansatz. Um zu verstehen, was im Gehirn der klugen Kopffüßer geschieht, wenn sie ihre vielen biegsamen Arme bewegen, ver- suchen sie, einen künstlichen Kraken zu bauen. 2013 wollen die Wissenschaftler den ersten Prototyp vorstellen.

Weiche Roboter könnten eines Tages womöglich helfen, Menschen aus schwer zugänglichen Räumen zu befreien. Dann hätte der Oktopus den Aufstieg endgültig geschafft: vom primitiven Weichtier zum Vorbild für Künstliche Intelligenz.