Ein Skulpturenpark aus trockenen Tränen der Erde

120 Meter unter dem Meeresspiegel dehnt sich im Norden Äthiopiens die Danakil-Senke und darin eine der eigenartigsten Landschaften der Erde: die "Salzpfanne" von Dallol. In der von aktiven Vulkanen umgebenen Zone heizt Magma Tiefenwasser aus dem Äthiopischen Hochland, das unterirdisch talwärts rinnt und tropfenweise aus dem Boden quillt. Die zum Teil grellgelb leuchtende Färbung stammt von Mikroorganismen. Sie leben in der Salzlake, deren Minerale ozeanischen Ursprungs sind - vor Jahrmillionen breitete sich hier der Vorläufer des Mittelmeers aus. Bei Lufttemperaturen vonbis zu 60 Grad Celsius verdunstet das Wasser rasch, zurück bleiben mannshohe Salztürme, die sich wie Festungswälle über die Ebene verteilen. Eine Wüste in stetem Wandel: Wenn eine unterirdische Quelle nach nur wenigen Wochen versiegt, verblassen die Salzkamine, werden zunächst beigefarben, zerfallen dann. Anderswo wachsen neue Höcker aus dem Boden.

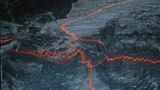

Heiße Spur in Feuerrot - zum Steinerweichen schön

Im Krater des Vulkans Erta' Ale brodelt seit Jahrzehnten ein 8000 Quadratmeter großer Lavasee, der weder erstarrt noch überläuft. Silbrig-schwarz glänzt seine Basaltkruste, die auf und ab wogt und sich in Falten legt wie Haut auf kochender Milch. Aus Rissen lodert die Glut hervor. Immer wieder durchbrechen flammenrote Lavafontänen den köchelnden Gesteinsbrei und schießen mehr als zehn Meter empor (Bild rechts). Um in diesem Inferno Messungen durchzuführen, seilte sich - in Schutzkleidung gehüllt - der Geologe Marc Caillet von der Universität Genf kürzlich in den Krater ab. Mit Spezialthermometern, die er in den Lavasee hinabließ, ermittelte er Temperaturen von bis zu 1200 Grad Celsius.

Chemisch ähnelt die Lava der dünnflüssigen Gesteinsschmelze, die am Mittelozeanischen Rücken austritt. In einigen Jahrzehntausenden könnte der Erta' Ale seine Ausnahmestellung verlieren - und zum Meeresvulkan werden. Denn bis dahin ist vielleicht die Gebirgsbarriere durchbrochen, die dem Roten Meer derzeit den Zufluss in die Dutzende Meter unter dem Meeresspiegel gelegene Region versperrt.

Vulkanismus in Grün - und mit blauem Auge

Lake Paradise glänzt in der Sonne - und es ist, als fiele der Blick durch ein Bullauge auf den Himmel, aufs Meer, auf eine unbekannte Welt. Der See füllt einen der Krater, die zu Hunderten den Rücken des gewaltigen Vulkans Marsabit im gleichnamigen Nationalpark im Norden Kenias bedecken.

Der 1707 Meter hohe Marsabit gehört zur Kette der Vulkane, die jenen 6000 Kilometer langen Riss in der Erdkruste markieren, der Ostafrika in Nord-Süd-Richtung vom Roten Meer bis Mosambik durchzieht. Als Ursache der Aktivität gilt ein aus dem Erdmantel aufsteigender Schlot heißen Gesteinsbreis, der wie ein Schweißbrenner die Kontinentalplatte perforiert und dabei Dutzende Vulkane speist, die sich entlang des Grabens staffeln, darunter Giganten wie den Kilimandscharo und den Nyiragongo. Der Marsabit schafft als Regenfänger und Wasserspeicher eine tropische Oase aus Farbtönen von Lind- bis Dunkelgrün inmitten der Chalbi-Wüste. Auf seiner Höckerhaut wächst dichter Wald - ein Garten Eden für Elefanten, Büffel, Giraffen und Löwen, die den See als Tränke nutzen.

Bunte Lebensadern für die ätzende Schlammlauge

Der Fluss Uaso Nyiro schwemmt Sand und Salze vom kenianischen Hochland in den schlammbraunen Natronsee im Norden von Tansania. An seiner sumpfigen Mündung verästelt sich der Strom in ungezählte Arme und Rinnsale. In der Regenzeit ergrünen die Ufer des Wasseradergeflechts, doch allgegenwärtige Salzkrusten zeugen vom giftigen Innenleben. Der Natronsee trägt seinen Namen, weil er eine der größten Quellen für Soda darstellt, das für die Herstellung von Seife, Glas, Arzneimitteln und Papier verwendet wird - Natron ist ein alter Begriff für wasserhaltiges Soda. Der riesige See, der in der Regenzeit 60 Kilometer lang und 20 Kilometer breit wird, ist dennoch nicht nur eine toxische, zähflüssige Brühe. Weil der Uaso Nyiro ihn regelmäßig mit Frischwasser versorgt und verdünnt, bietet er Spezialisten der Tierwelt Lebensraum: hauptsächlich kleinen Buntbarschen der Spezies Oreochromis alcalicus, die das Leben in einer bis zu 40 Grad Celsius warmen Lauge tolerieren - und einem riesigen Bestand Zwergflamingos.