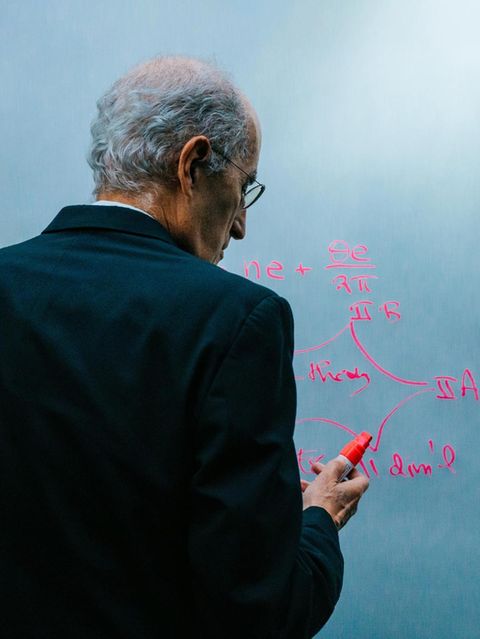

GEO.de: Herr Prof. Vogel, Sie wollen uns zur „Mäßigung“ anhalten. Klingt ziemlich unattraktiv. Warum sollen wir uns mit etwas so Altmodischen beschäftigen?

Dafür gibt es zwei Gründe: Wir stehen vor großen ökologischen Herausforderungen. Die Katastrophen, die sich durch den Klimawandel in diesem Sommer ankündigen, der übertriebene Ressourcenverbrauch, die Vermüllung der Meere – all das sind Anzeichen, dass wir den Globus überfordern. Auf der anderen Seite arbeiten wir Menschen uns in Hamsterrädern ab, überfordern uns im selben Maß, wie die Komplexität des Lebens zunimmt. Das zeigt sich auch an einer deutlichen Zunahme von Burnout und Antidepressiva-Verschreibungen. Die sind laut Arzneimittelverordnungsreport innerhalb der vergangenen 25 Jahre in Deutschland von 197 Millionen auf 1476 Millionen Tagesdosen angestiegen – also um 745 Prozent. Der Mensch brennt genauso aus wie die äußere Natur. Darum müssen wir nach einer Alternative zum Wachstum und dem Streben nach immer suchen. Und dabei bin ich auf die Philosophie der Mäßigung gestoßen.

Der Begriff hat einen merkwürdigen Klang ...

Natürlich sind weder „Mäßigung“ noch „Tugend“ Begriffe, die in einer Spaßgesellschaft Publikumspreise bekommen. Denn zum einen wurde die Mäßigung von der christlichen Religion jahrhundertelang umgemünzt in eine Lehre von Geboten und Pflichten. Hinzu kommt ein Missverständnis, das typisch ist für den deutschen Sprachraum. Die „Tugend“ wurde in der Zeit der beiden Weltkriege missbraucht. Dabei ist eine Tugendlehre im eigentlichen Sinn keine Reglementierung, die mit Verboten und Pflichten verbunden ist, sondern ein Denkangebot an die Menschen – ganz ohne moralischen Zeigefinger.

Immerhin können Sie sich dabei auf eine ehrwürdige Tradition berufen …

Die Philosophen der Antike haben sich immer mit der Frage beschäftigt, wie der Mensch zufrieden und glücklich werden kann. Dabei stand das rechte Maß im Zentrum. Schon Demokrit hat festgestellt: Wer das rechte Maß überschreitet, für den wird das Angenehmste zum Unangenehmsten. Das können ja heute viele Menschen bestätigen. Später hat Platon die Mäßigung als Tugend mit der Selbsterkenntnis gleichgesetzt. Das ist ein wichtiger Punkt, denn die Suche nach dem rechten Maß soll seiner Ansicht nach zur Selbsterkenntnis führen.

Wollen Sie mit Platon unsere persönliche Freiheit einschränken, grenzenlos zu konsumieren?

Nach Platon soll der Mensch seine Bedürfnisse gründlich reflektieren, um letztlich Herrschaft über sein Selbst zu gewinnen. Das ist keine Einschränkung, sondern eine Befreiung. Und dass wir unseren Konsum und unser ungezügeltes Wirtschaftswachstum einschränken müssen, das ist nicht nur eine Frage des persönlichen Glücks, sondern eine Frage, die unsere gesamte Kultur betrifft.

Ist die Erzählung vom rechten Maß stärker als die alte vom ewigen Wachstum?

Es gibt im Wesentlichen zwei Möglichkeiten: Entweder wir lernen zu antizipieren, also vorauszusehen, was an Katastrophen auf uns zukommt – dieser Sommer hat uns einen Vorgeschmack davon gegeben –, und entwickeln daraus einen neuen Gesellschaftsentwurf. Wir können uns also jetzt schon mäßigen, um unseren Kindern eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen. Die Alternative ist, dass wir durch die Umstände zur Mäßigung gezwungen werden.

Minimalismus und ähnliche Trends und Begriffe gibt es schon länger. Warum soll „Mäßigung“ fruchtbarer sein für die Nachhaltigkeitsdebatte?

Besser ist er nicht, aber grundlegender. Es geht bei der Mäßigung nicht, wie beim Minimalismus, um „immer weniger“. Damit kann man sich moralisch überfordern – und irgendwann wieder in die entgegengesetzte Richtung schlagen. Das rechte Maß dagegen muss jeder für sich bestimmen. Mir haben viele Menschen erzählt, dass sie sich nach der Lektüre meines Buches immer wieder mit der Frage beschäftigen, ob sie ihr eigenes Maß überschreiten. Und zwar selbst solche Menschen, die sich an sich nicht besonders ökologisch verhalten. Wenn Philosophie oder eine Tugend das leisten kann, ist schon viel erreicht.

Das Buch "Mäßigung. Was wir von einer alten Tugend lernen können" ist im oekom Verlag erschienen und kostet 17 Euro.