Mr. Foster, Sie beobachten Tiere nicht nur — Sie versuchen auch zu leben wie sie. Warum?

Der wichtigste Grund ist: Ich will von ihnen lernen, als Mensch besser zu leben. Denn wir teilen sehr viel mit ihnen: eine oft verblüffend ähnliche neurologische und physiologische Ausstattung, eine gemeinsame Geschichte tief in der Evolution — und natürlich die Welt. Ein anderer Grund: Ich will spüren wie es ist, ganz anders zu sein als gewohnt. Wenn ich zum Beispiel die sensorische Wahrnehmung eines Fuchses erahnen kann, um wie viel leichter wird es mir dann fallen, mich auch in andere Menschen hineinzuversetzen?

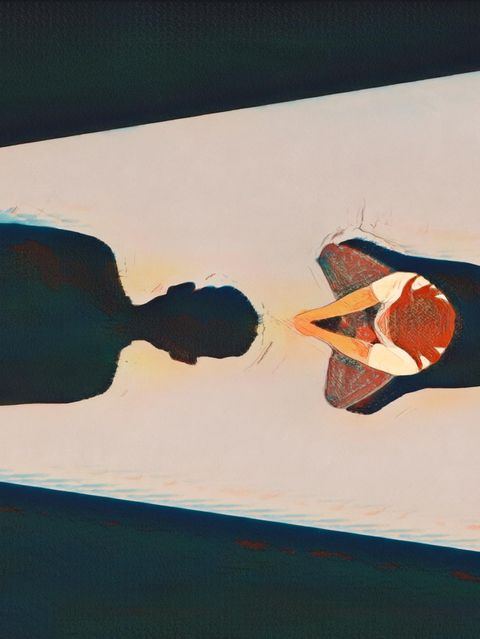

Im Allgemeinen stolzieren wir Menschen nur durch die Welt und bewahren zu Tieren Distanz. Wir betrachten sie aus der Ferne, gehen bestenfalls einmal in die Knie und streicheln sie. Aber wer versucht schon — abgesehen von Kindern —, ihre Perspektive einzunehmen? Wie ist es, als Fuchs durch die Gegend zu streunen und nach Beute Ausschau zu halten? Wie erscheint einem die Welt, wenn man mit der Nase so nah am Boden lebt wie ein Dachs? Wie ändert sich die Wahrnehmung, wenn man wie ein Hirsch durch den Wald hetzt?

Aber funktioniert das wirklich? Wir können nun einmal nicht aus unserer Haut.

Ist es wirklich schwieriger, als zu versuchen, einen anderen Menschen zu verstehen? Natürlich, ich weiß aus eigener Erfahrung etwas darüber, wie Menschen sind. Aber sie sind auch viel besser darin als Tiere, sich zu verstellen.