Immer wieder sorgt das Gift Dioxin für Schlagzeilen. Erst vor kurzem entdeckten Mitarbeiter der Umweltbehörde in Hamburg bei einer Routineuntersuchung extrem hohe Konzentrationen am Rand eines Naturschutzgebiets im Osten Hamburgs. Vieles deutet darauf hin, dass das Gift aus dem 1984 geschlossenen Hamburger Chemiewerk der Firma Boehringer stammt – und hier illegal abgekippt wurde. Der Fund könnte damit einen der größten Chemieskandale der Bundesrepublik um ein weiteres Kapitel ergänzen. Unklar ist bislang: Welcher Gefahr waren Spaziergänger und Tiere ausgesetzt, die hier jahrzehntelang sorglos Beeren und Pilze sammelten und Erholung suchten?

Doch Dioxin in der Umwelt und in unserem Körper stammt auch aus anderen Quellen. Es ist fast überall. Vor allem in unserer Nahrung. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu dem Umweltgift:

1. Was ist Dioxin?

Dioxin ist eines der stärksten Umweltgifte. Es entsteht als unerwünschtes Nebenprodukt immer dort, wo etwas verbrannt wird – und Chlor und organischer Kohlenstoff anwesend sind. Bei Temperaturen von mehr als 300 Grad können sich Dioxine bilden. Jenseits von 900 Grad dagegen werden die Verbindungen zerstört.

Streng genommen, umfasst der Begriff „Dioxin“ eine ganze Reihe von giftigen Stoffen. Das giftigste von ihnen ist 2,3,7,8 Tetrachlor-Dibenzo-p-Dioxin (2,3,7,8 TCDD) – besser bekannt unter dem Namen „Seveso-Gift“. Es gelangte 1976 nach einem Unfall im italienischen Chemiewerk Icmesa in die Umwelt.

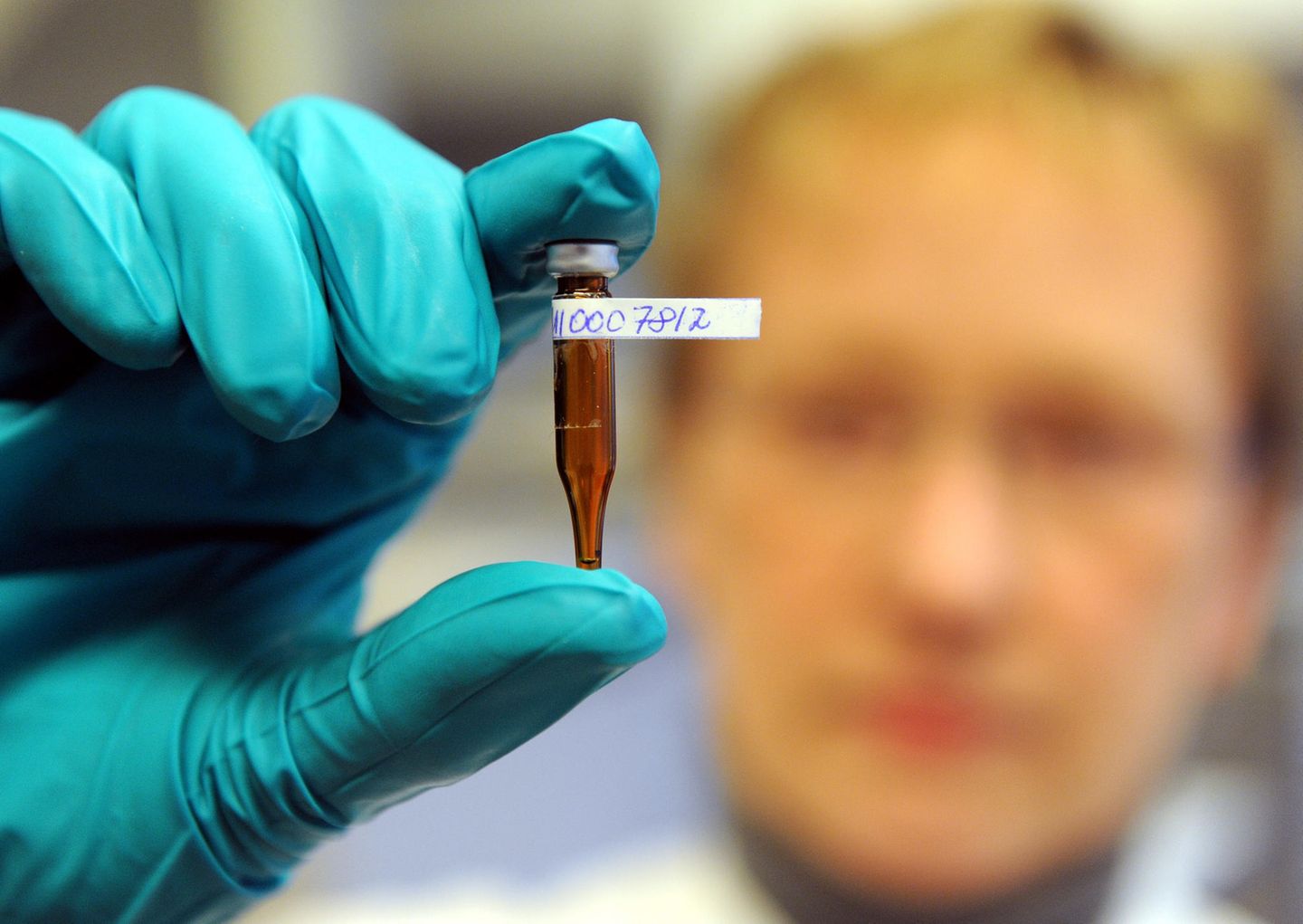

2. Um welches Dioxin handelt es sich bei dem Hamburger Fund?

Jedes Dioxin hat eine Art chemische Signatur, anhand derer sich ihr Ursprung bestimmen lässt. Bei dem in Hamburg gefundenen Stoff handelt es sich – so viel ist schon jetzt klar – um einen BSF: einen Boehringer-spezifischen Schadstoff. Nach dem Zweiten Weltkrieg produzierte die Firma Boehringer an ihrem Standort Moorfleet das heute in der ganzen EU verbotene Insektengift Lindan. Und hinterließ ein toxisches Erbe: Seit seiner Schließung im Jahr 1984 gehört das Produktionsgelände zu den am aufwändigsten gesicherten Chemie-Altlasten in ganz Deutschland. Entsorgt wurden die hochgiftigen Abfälle teilweise illegal auf der Hamburger Mülldeponie Georgswerder – und offenbar auch anderswo am Stadtrand.

3. Woher stammt Dioxin in der Umwelt?

Dioxine gelangen nicht nur mit giftigem Müll oder bei Chemieunfällen in die Umwelt. Noch bis in die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts landete das Gift kiloweise mit legal verkauften Chemikalien wie Pentachlorphenol, polychlorierten Biphenylen (PCB) und einigen Pflanzengiften in Gärten, auf den Äckern und in der Natur. Mit belasten Abwässern gelangen Dioxine jahrzehntelang auch in die Meere – und reicherten sich dort in der Nahrungskette an. Hinzu kamen als weitere wichtige Quellen Abgase aus der Metallproduktion und der Müllverbrennung.

4. Was macht Dioxin so gefährlich?

Dioxin ist schon in kleinsten Mengen extrem giftig. Das Seveso-Gift etwa ist nicht nur krebserregend, sondern auch 500 Mal giftiger als Strychnin oder das Pfeilgift Curare. Dioxine können die Haut schädigen („Chlorakne“), das Immun- und das Nervensystem schwächen und den Hormonhaushalt stören. Und sie verändern die menschliche Fortpflanzung: Nach der Dioxin-Katastrophe von Sevoso wurden mehr Mädchen als Jungen geboren.

Besonders tückisch: Das Gift „klebt“ an organischen Bestandteilen im Boden und wird nur sehr langsam abgebaut. So braucht etwa das giftigste Dioxin, das Seveso-Gift 2,3,7,8 TCDD, rund sieben Jahre, bis die Hälfte einer beliebigen Menge durch natürliche Prozesse abgebaut ist.

Das ist auch der Grund dafür, dass auch das jetzt in Hamburg gefundene Dioxin nicht im Verlauf der Jahrzehnte in tiefere Bodenschichten ausgewaschen wurde - sondern immer noch ganz obenauf liegt: Direkt unter den Füßen von Spaziergängern und Tieren.

5. Wie gelangt Dioxin in den menschlichen Körper?

In den menschlichen Körper gelangt das Gift selten durch direkten Kontakt. Zwar waren in der Vergangenheit Arbeiter oft gesundheitsschädlich hohen Konzentrationen ausgesetzt. Doch heute nehmen wir Dioxine ganz überwiegend mit der täglichen Nahrung auf. Und zwar vor allem mit der tierischen. Experten schätzen, dass 70 Prozent unserer täglichen Dioxin-Dosis auf das Konto von tierischen Lebensmitteln gehen: Fleisch, Fisch, Milch und Eier. Der Grund: Die sogenannten Nutztiere nehmen das Gift durch direkten Kontakt mit kontaminiertem Boden auf - oder durch belastetes Futter. Und reichern es in ihrem Fettgewebe an.

6. Wie hoch ist unsere Belastung mit dem Gift?

Forscher gehen davon aus, dass wir allein über unsere Nahrung durchschnittlich 0,7 Billionstel Gramm Dioxin aufnehmen – pro Kilogramm Körpergewicht und Tag. Rechnet man die dioxinähnlichen polychlorierten Biphenyle hinzu, ergibt sich ein Wert von rund zwei Billionstel Gramm. Das ist mehr als die WHO empfiehlt: Die Weltgesundheitsorganisation rät aus Vorsorgegründen zu einem Grenzwert von unter einem Billionstel Gramm. Allerdings variiert die tatsächlich aufgenommene Menge erheblich. Der Grund sind unterschiedliche Ernährungsgewohnheiten. So enthalten tierische Fette mehr Dioxine als pflanzliche.

Auch zwischen den Altersgruppen gibt es erhebliche Unterschiede. Experten rechnen damit, dass Kleinkinder über die Nahrung die doppelte oder gar dreifache Menge Dioxin aufnehmen wie durchschnittliche Erwachsene. Denn Kleinkinder essen im Verhältnis zu ihrem Körpergewicht mehr als Erwachsene – darunter anteilig mehr belastete Milchprodukte.

Besonders kritisch: Dioxin reichert sich auch in Muttermilch an. Säuglinge, die gestillt werden, sind so einer besonders hohen Belastung ausgesetzt. Weil Fisch in der östlichen Ostsee teilweise besonders hoch belastet ist, wird in Schweden Mädchen und jungen Frauen geraten fettreichen Ostseefisch nur einmal im Monat zu essen. Die WHO und die Nationale Stillkommission empfehlen das Stillen trotzdem – wegen seiner insgesamt positiven gesundheitlichen Effekte.

7. Wie entwickelt sich die Dioxin-Belastung in Deutschland?

Trotz aufsehenerregender Nahrungsmittelskandale: Dank Verboten, Reglementierungen und moderner Produktionstechnik gelangt seit etwa 1990 immer weniger Dioxin in die Umwelt. Ein Erfolg, der sich auch an der Belastung der Muttermilch ablesen lässt. Das Bundesumweltministerium rechnet damit, dass der durchschnittliche Dioxin-Gehalt der Muttermilch heute seit den 80er Jahren um mehr als die Hälfte zurückgegangen ist.