Beim Stöbern im Nachlass meines Großvaters kam mir ein Werbeheft von 1960 unter die Augen. Darin heißt es: „Zucker zaubert“. Er mache „kräftig, aktiv, vertreibt die Mattigkeit und stärkt die Nerven“. Zucker erhöhe „die Lebensfreude“, sei „erfrischend, nicht füllend“, kurz: Zucker sei ein „reinster Kraftspender der Natur“.

Die Vehemenz, mit der Zucker hier als energietreibendes Wohlfühlmittel angepriesen wird, amüsierte mich.

Wir wissen, wie Werbung wirkt: Sie erwischt uns jenseits rationalen Nachdenkens; sie ist dann gelungen, wenn wir im Laden stehen und nur noch ein Gefühl zum Kauf verleitet – ohne dass wir so genau wüssten, woher und weshalb. Manipulativ wurde ein Ziel in unser Handeln eingeschleust, das wir vorher vielleicht gar nicht hatten. Und so richtig bemerkt haben wir diese Manipulation auch nicht.

Wie funktioniert das? Sicher nicht so wie die Zuckerwerbung – zu gewollt, zu offensichtlich wird hier versucht, uns dazu zu bringen, mehr auf Zucker zu setzen. Das wirkt wie eine Karikatur und bietet damit die Möglichkeit, den Mechanismus der Manipulation gleichsam durch ein Brennglas zu sehen: Hier wird in Verbindung mit Begriffen wie Lebensfreude, Leichtigkeit und Naturnähe versucht, etwas als ein Wohlfühlprodukt darzustellen. Die Kaufentscheidung als Handlungsoption wird gezielt mit angenehmen Empfindungen verbunden und erscheint dadurch attraktiver, wodurch sie wiederum mit einer höheren Wahrscheinlichkeit erfolgt – wir werden manipuliert.

Denken wir über Manipulation nach, ist also die Gefühlsebene interessant: Wir werden suggestiv erinnert, wie matt wir oft sind, während wir arbeiten, wie schmackhaft Zucker auf der Zunge zergeht und dass wir es mit einem unentbehrlichen Bioprodukt zu tun haben.

Wir können diese Qualitäten regelrecht spüren. So wird unser Denken ins Fühlen hinübergestupst, und es herrscht nicht mehr die kühl berechnende, kontrollierende Rationalität.

Wenn wir so genauer beschreiben, wie wir manipulativ beeinflusst werden, stellen sich vielen die Nackenhaare auf.

Manipulation konfrontiert uns mit einer Art Kontrollverlust, indem sie abseits des Radars der Rationalität ihre Wirkung entfaltet.

Aber muss sie deswegen gleich unmoralisch sein? Nicht unbedingt.

Über Jahrtausende schien das Licht der Ratio als Sonne, die uns den Weg in Richtung Freiheit und Würde leuchtet. Große Teile der Gesellschaft und unser individuelles Leben wurden durch rationalisiert. Unsere Emotionen hingegen wurden in den Schatten gedrückt, als ob sie uns unfrei machten, quasi tierisch.

Gezielt mit der Empfindungsebene des anderen zu operieren wurde zu etwas Schlechtem – da sind sich nicht nur die meisten Moralphilosophen sicher, auch in unserem alltäglichen Denken hallt dies wider.

Und doch werden gerade jene Saiten in uns vielfältig und planvoll angeschlagen. Beständig empfinden wir etwas: Wir reagieren emotional auf Klänge, verspüren ein Wohlgefühl bei Berührungen und Gerüchen, genießen schöne Anblicke und mögen es, wenn man es uns leicht macht.

Manipulation ist folglich nicht nur eine Form der Beeinflussung, der sich Wirtschaft oder Politik bedienen. Sie spielt sich auch im Zwischenmenschlichen ab, wo sich individuelle Stärken und Schwächen, Neigungen und Erfahrungen für sie nutzen lassen. Ob Manipulation dann illegitim oder legitim ist, lässt sich, gerade weil wir begrenzt rationale Wesen sind, nicht mit einem klaren Ja oder Nein beantworten. Die ethische Diagnose lautet vielmehr: Es kommt darauf an.

Natürlich ist die Manipulation, mit der Jago Öl in das Feuer von Othellos Eifersucht gießt, bis dieser zum Mord an seiner Gattin Desdemona schreitet, verwerflich. Warum ist das so klar? Weil William Shakespeare die Titelfigur seines „Othello“ als machtlos, unfrei und selbstverloren im dichten Nebel agierend zeichnet, als bloßen Spielball Jagos, dessen Zwecke zumal egoistisch sind und grausige Folgen haben.

Wenn wir jedoch allzu schüchterne Verliebte im helfenden Ansinnen aufeinanderstupsen, wenn wir um eine geliebte Person werben, nicht so, dass wir sie oder ihn rational argumentierend von unserer Liebenswürdigkeit überzeugen wollen, sondern indem wir abseits des rationalen Radars mit Engelszungen singen – ist das dann dasselbe? Sind wir hier machtlos, unfrei, selbstverloren?

Wenn uns also dem Gefühl nach etwas „nahegelegt“ wird, wenn wir dabei frei in der Wahl bleiben, die Zwecke der Manipulation nicht schädliche, sondern gar positive sind und unsere psychische Ökologie dabei im Gleichgewicht bleibt: ist dann die rationale Kontrolle immer vorzuziehen?

Nicht zwingend: Manipulation trägt, wenn sie innerhalb der Grenzen dieser Maßstäbe bleibt, sogar zu einem guten Leben bei. Sie macht uns vieles leichter, indem sie unbewusste Wege aufzeigt, die Entscheidungsfindung vereinfacht (denken Sie nur an Ihr Bauchgefühl!) und den stressigen Alltagstimmungs bezogen moduliert, etwa wenn beruhigende Musik um uns herumdudelt.

Gewiss – unsere begrenzte Rationalität macht uns verwundbar. Man kann Manipulation in verwerflicher Manier nutzen, ganz so wie Jago oder jene, die uns verführen, etwas zu kaufen, was wir nicht brauchen.

Aber dies ist keine Notwendigkeit und ein – vernünftig besehen – schlechter, vielleicht selbst hochemotionaler Grund, die Manipulation von vornherein zu disqualifizieren. Denn es ist zu bezweifeln, dass eine total durchrationalisierte Welt, wie sie die Vulkanier in „Star Trek“ aus Sorge vor unzivilisierten Gefühlen zu begründen versuchen, denn wirklich eine bessere wäre.

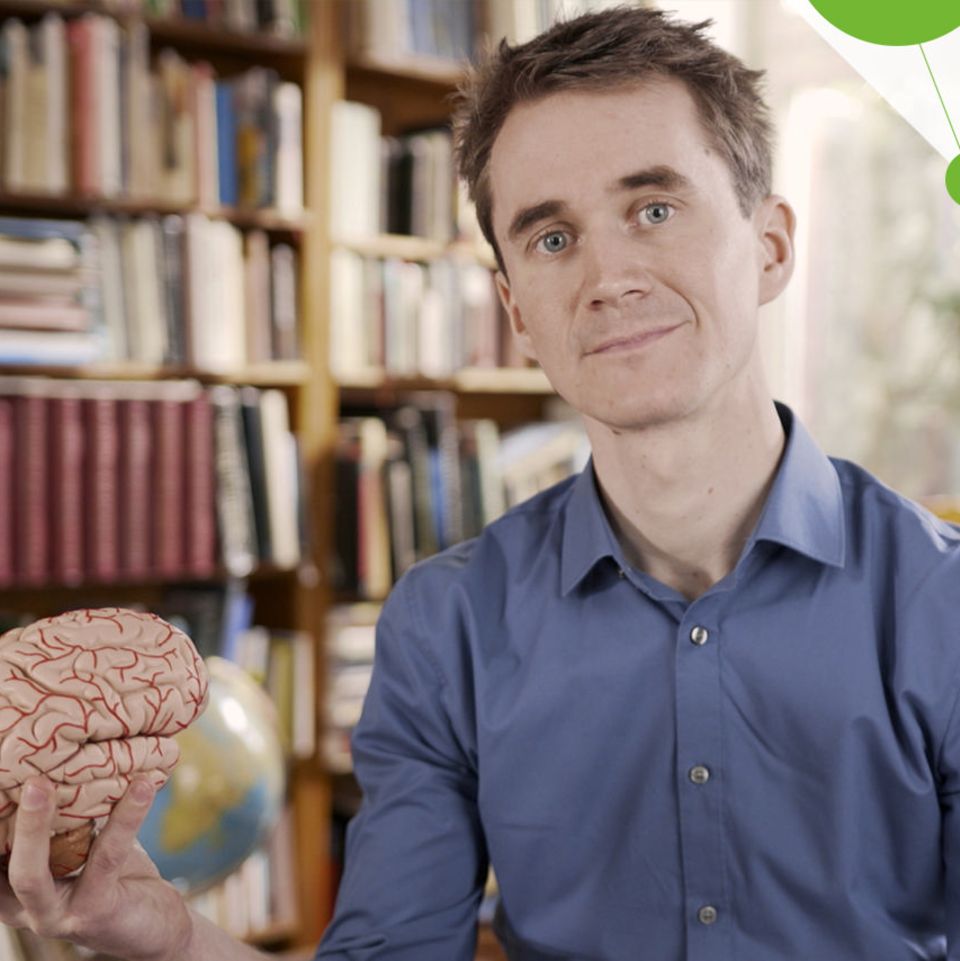

Alexander Fischer arbeitet als Wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Praktische Philosophie der Universität Basel. Sein Buch „Manipulation. Zur Theorie und Ethik einer Form der Beeinflussung“ ist 2017 bei Suhrkamp erschienen.