"Nach Hause zu gehen, dafür ist es jetzt zu spät, oder?", flüstert Daniel Baals. "Ja", antwortet der Pfleger und stoppt das Rollbett vor dem OP. "Das ziehen wir jetzt durch." Daniel Baals verstummt. Er hat Angst, was sonst.

Anfang September 2015: Seit zwei Tagen weiß der massige 38-Jährige, dass sein Herz bald aufhören wird zu schlagen. Ein fremdes Herz, das es ersetzen könnte, kann er nicht bekommen. Ihm bleibt lediglich, wie die Ärzte hier am Deutschen Herzzentrum in Berlin sagen, die zweitbeste Lösung.

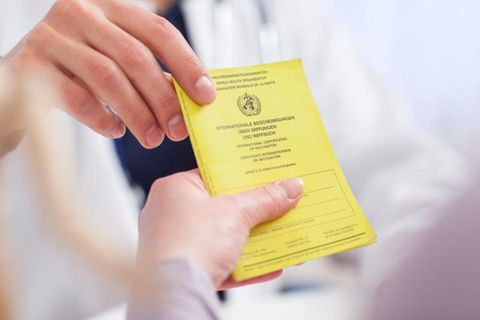

"Wenn Sie Ihren nächsten Geburtstag erleben wollen", hatte ihm eine Kardiologin nüchtern und freundlich mitgeteilt, "dann lassen Sie uns möglichst schnell eine Pumpe implantieren." Auf ihrem Schreibtisch glänzte ein Ansichtsexemplar. "Linksherzunterstützungssystem", sagte sie. "Left Ventricular Assist Device, LVAD."

"El-Wad" hörte Baals zunächst und verstand nicht. Er nahm das Gerät in die Hand, spürte die Kühle des Metalls und seinen Lebenswillen. Er hatte sich die Hilfe für sein kaputtes Herz groß und weich vorgestellt, eine gut gefüllte, pulsierende Plastiktüte. Diese Pumpe war klein und hart.

Es klingt futuristisch, was Chirurgen bei einer LVAD-Implantation tun: eine künstliche auf die lebendige Pumpe setzen, sodass eine biologisch-technische Einheit entsteht.

Ein Mischorgan.

Doch diese Operation wird, ohne dass dies in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gedrungen wäre, seit den 1990er Jahren an großen Herzzentren ausgeführt, etwa in den USA und in Deutschland. Die Empfänger – meist männlich und zwischen 50 und 65 Jahre alt – leiden an Herzschwäche im Endstadium. Leben auf Abruf.

Noch sind die Fallzahlen gering: In Deutschland setzen Chirurgen jährlich knapp 1000 solcher im Körper lokalisierten „Herzunterstützungssysteme“ ein.

Patienten wie Mediziner sagen meist: Kunstherzen.

Die Zahl der Implantationen nimmt allerdings seit einigen Jahren zu, immer mehr Kliniken nehmen den Eingriff in ihr Programm auf, weil sich Operationstechnik und Nachsorge verbessert haben. Schon denken Ärzte darüber nach, auch weniger kranke Patienten mit den Pumpen auszustatten. Bald könnte es zu einem extremen Anstieg der Operationszahlen kommen – die intime Verschmelzung von Mensch und Maschine würde alltägliche Erfahrung in den Kliniken.

An einem grundsätzlichen Problem wird das nichts ändern: Eine mechanische Herzunterstützung verbessert die Blutversorgung des Organismus und kann das Leben verlängern. Doch sie ist und bleibt ein – wie es in der Fachsprache heißt – „aggressiver Eingriff“: Sie verändert den Körper beträchtlich. Sie gelingt nicht immer. Und sie kann früher oder später schwere Komplikationen nach sich ziehen.

„Wüssten wir nur vorher“, sagt einer der LVAD-Techniker am Herzzentrum, „wem wir mit der Implantation einen Gefallen tun und wem nicht ...“

Baals schläft jetzt, im Operationssaal 3. Auf Brust und Bauch glänzt orangefarbene Desinfektionslösung. Zwölf blaugrün gekleidete Schwestern, Pfleger und Ärzte stehen um ihn herum, blicken auf Überwachungsmonitore, auf Skalpelle, Tupfer, Klammern, auf den OP-Tisch mit dem Patienten.

Sein Gesicht ist entspannt. Der kleine harte Zug um die Mundwinkel hat sich gelöst. Er war in den Stunden vor der Operation immer sichtbar, als Baals die Fassung gewahrt, Witzchen gerissen – und zurückgeblickt hatte.

Er lebte mit seiner Freundin und seinen beiden Kindern zusammen, war Telekommunikationstechniker in Berlin und froh in seinem Beruf: Netzausbau. Mobilfunkantennen ausrichten, kontrollieren.

2011 machte eine Kette von Herzinfarkten und Schlaganfällen ihn arbeitsunfähig. Auslöser der Attacken war eine Herzschwäche; hinter der wiederum steckte wahrscheinlich eine verschleppte Grippe, kombiniert mit einer angeborenen Stoffwechselstörung. Baals’ starkes Übergewicht verstärkte den Krankheitsprozess.

Er geriet in einen Teufelskreis: Die Herzschwäche raubte ihm den Atem, erschwerte jede Art von Bewegung. Sport, der dringend nötig gewesen wäre, um abzunehmen, war daher nur äußerst eingeschränkt möglich. Baals tröstete sich mit Schweinegulasch, Rouladen, Sauerbraten.

Sein Herz schwand dahin. Die Wut über sein Schicksal wuchs und brach sich Bahn, bis sein vertrautes Leben endgültig kollabierte: Die Freundin ertrug die Situation nicht länger und verließ ihn mit den Kindern. Er zog zu seiner Mutter in ihre Hochhauswohnung in Spandau. Wollte jemanden um sich haben, der jederzeit den Notarzt alarmieren könnte, einen Menschen gegen die Angst.

Dieser Artikel stammt aus GEO 03/2017

Baals’ Herz ist aus dem Takt geraten

Ein Chirurg steht nun rechts von Baals, einer links. Zwei blaue Linien haben sie auf den Brustkorb in ihrer Mitte gezeichnet.

Evgenij Potapov setzt auf der Linie oberhalb der rechten Brustwarze zwischen dritter und vierter Rippe das Elektroskalpell an. Langsam zieht er es durch Haut, Muskeln, Fett.

Wenig später riecht es nach verbranntem Fleisch. In einem ovalen, zwölf Zentimeter langen Loch in Baals’ Brustkorb, offen gehalten von einer metallenen, scherenartigen Klammer, liegt am oberen Ende des pumpenden Herzens die Aorta, die große Körperschlagader.

Der zweite Chirurg, Thomas Krabatsch, schiebt derweil zwei Drähte von der linken Leistenbeuge durch die Venen und die Arterien fast bis zum Herzen – um darüber im Notfall eine Herz-Lungen-Maschine anschließen zu können. Dann schneidet auch er. Unterhalb der linken Brustwarze, zwischen Rippe sechs und sieben, öffnet sich ein weiteres Loch. Dort tanzt, zuckt und glänzt lilarotes Muskelfleisch: die Wand der linken Herzkammer.

Nur vier Minuten später stockt die Bewegung dort. Ein dunkler Alarmton erfüllt den Saal, schwillt auf und ab. „Der flimmert“, sagt Krabatsch leise: Baals’ Herz ist aus dem Takt geraten. Allerhöchste Lebensgefahr. Eine Rhythmusstörung ist aufgetreten. Über einen Katheter fließen Medikamente in Baals’ Körper. Nach einem Moment bangen Wartens findet das Herz wieder seinen Rhythmus. Exitus verhindert, Glück gehabt.

Die beiden Chirurgen fahren fort, als sei nichts geschehen: Potapov näht die Gefäßprothese, einen kurzen Kunststoffschlauch, an die Hauptschlagader. Bedächtig und unendlich akribisch. Er nimmt sich über eine Stunde für die 20-Stiche-Naht.

Krabatsch befestigt derweil mit zwölf blauen Fäden einen Anschlussring an der linken Herzwand, nahe der Herzspitze. Sitzt ein Faden – sechs- bis zehnmal geknotet – fest, lässt er ihn, beschwert mit einer scherenartigen Klemme, aus dem Brustkorb hängen. Seitlich von Baals’ Körper hüpfen die Klemmen im Rhythmus des Herzschlags auf und ab, ein wilder kleiner Tanz.

Schließlich sitzt der Ring. Krabatsch kappt die Fäden, führt vom Herzen aus ein Kabel durch Brustkorb und Unterleib durch einen kleinen Schnitt links neben dem Bauchnabel ins Freie: Baals’ Anschluss an die Batterien, die er künftig stets mit sich wird tragen müssen.

Nun ist alles bereit fürs Finale.

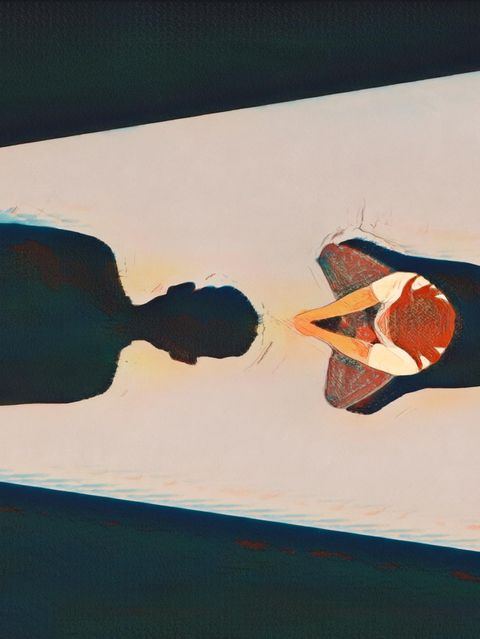

Potapov hält die Pumpe. Sie ist so groß wie eine kleine Bonbondose: fünf Zentimeter im Durchmesser, zwei Zentimeter hoch. Krabatsch hat ein Stanzmesser gefasst. Für einen Moment stehen die beiden Chirurgen ganz still. Dann stoppt Daniel Baals’ Herz. Diesmal geplant. Medikamente lassen es für kurze Zeit flimmern statt schlagen.

Sofort bohrt Krabatsch sein Messer in Baals’ linke Herzkammer und sticht den Anschlussring innen aus. Eine rote Fontäne steigt auf. Das Blut spritzt auf Messer, Handschuhe, Kittel, Plastikpantoffeln – und versiegt wieder: Potapov hat blitzschnell – „wie ein Hütchenspieler“, sagt er später – den Anschlusszapfen der Pumpe in den Ring gesteckt.

Das Herz kommt wieder in Gang. Das LVAD läuft an. 500, 1000, 3000 Umdrehungen zeigt der Monitor. Krabatsch drückt Pumpe samt Herzspitze ein wenig nach unten; sie verschwinden unter den Rippen.

Einige wenige Patienten hielten sogar zwölf bis 14 Jahre

Jetzt hätte er die Gelegenheit, abzunehmen“, sagt Krabatsch, nachdem Baals’ Brustkorb wieder vernäht ist. Dass der Chirurg noch im Operationssaal an die überzähligen Pfunde seines Patienten denkt, liegt an dem Szenario, das die Ärzte am Herzzentrum für Baals’ Zukunft entworfen haben: ein Plan, wie er sich – mit Glück – möglichst viel Lebenszeit verschaffen könnte.

Zunächst muss er die kritischen Wochen nach der schweren Operation überstehen. Dann wieder mehr Atem und mehr Kraft schöpfen. Die neue Vitalität nach Vorstellung der Ärzte nutzen – und sich 40, 50 Kilo abhungern und abtrainieren.

Nur mit einem Gewicht um die 100 Kilo bestünde für Baals die Möglichkeit, statt der mechanischen Pumpe ein Spenderherz zu bekommen. Denn der Gewichtsunterschied zwischen Herzspender und -empfänger darf maximal zehn Prozent betragen, damit das neue Herz den Körper ausreichend mit Blut versorgen kann.

Herztransplantierte erwartet – statistisch gesehen – ein vergleichsweise langes Leben: Zehn Jahre nach der Transplantation sind noch zwischen 40 und 50 Prozent der Empfänger am Leben. Bekommt ein junger Patient ein passendes und vitales Organ, funktioniert dieses zuweilen sogar mehr als 25 Jahre.

Bleibt dagegen eine Mini-Pumpe dauerhaft im Körper, statt lediglich die Zeit bis zu einer Transplantation zu überbrücken, ist die Überlebensspanne wesentlich knapper bemessen: Es geht um einige Jahre. Der geringere Gewinn an Lebenszeit liegt allerdings auch daran, dass die meisten dieser Patienten, die keine Aussicht auf ein Spenderherz haben, bereits recht alt sind.

Fünf Jahre nach einem „auf Dauer“ angelegten Einbau eines LVAD lebt noch die Hälfte der Betroffenen. Einige wenige Patienten hielten sogar zwölf bis 14 Jahre durch. Bei ihnen musste allerdings, wie Experten berichten, die Pumpe ausgewechselt werden.

In den schweren Wochen nach der großen Operation horcht Baals manchmal in sich hinein und erwartet, Dankbarkeit zu finden. Oder aber Wut, dass die Ärzte ihm so viel Schmerzen, so viel Schwäche zumuten. Doch da ist nichts. Er fühlt sich leer.

Unermüdlich zieht sein LVAD Blut aus dem Loch, das Krabatsch in seine linke Herzkammer gestanzt hat. Bis zu 3000 Umdrehungen des Rotors in der Pumpe fördern sechs bis sieben Liter pro Minute ins Auslassrohr, drücken sie über Potapovs Gefäßprothese in die Aorta und den Körper. Gleichmäßig wie Gießwasser aus einem Gartenschlauch strömt das Blut; kein Puls ist mehr zu spüren.

Mit dem Stethoskop ist in Daniel Baals’ Brustkorb ein leicht auf- und abschwellendes Wellenrauschen zu hören: der monotone Pumpen-Blutstrom, zu dem immer dann eine kleine Menge Extra-Blut hinzukommt, wenn die schwache linke Herzkammer sich zusammenzieht. Sie könnte jetzt ganz schlappmachen – Baals würde weiteratmen, denken, sich bewegen, als wäre nichts geschehen. Immer per Bauchkabel ans Stromnetz angeschlossen. Oder mit der schwarzen Tasche verbunden, in der sich die Steuereinheit und Akkus für die Pumpe befinden. Schwach, hilfsbedürftig, verwirrt.

Ihm verschwimmen die Tage. Ein Ereignis aus der Zeit direkt nach der Operation aber steht ihm überdeutlich im Gedächtnis – Krabatsch an seinem Bett, der ihn ansieht und sagt: „Es war wirklich höchste Zeit für Ihr Herz.“ Denkt Baals an diesen Satz, erscheint ihm der triste Krankenhausalltag licht.

Ausgeliefertsein, Todesangst

Nur langsam erholt er sich. Er übt sitzen und aufstehen. Empfindet er sich nun als Cyborg? Als futuristisches Mensch-Maschine-Mischwesen? Manche LVAD-Träger bezeichnen sich so.

Nein, sagt Baals. Für ihn sei die Pumpe schlicht Hilfsmittel, Titan hoffentlich zuverlässiger als sein Muskelfleisch, er nach wie vor nur Mensch. Allerdings einer, dem die Situation zunehmend über den Kopf wachse.

Die tapfer verdrängten Gefühle des Schwerkranken, um dessen Leben gekämpft wird – Ausgeliefertsein, Todesangst –, haben sich vor einigen Tagen in einer Halluzination Bahn gebrochen. Baals weiß, dass sie ein Trugbild war. Aber die Erinnerung erscheint unglaublich real. Man habe ihn gewaltsam aus dem Krankenbett in den Rumpf eines weißen, schäbigen Schiffs transportiert. Ganz nach unten. Ihn dort heimlich mit einer doppelten Medikamentendosis betäubt, ihm viel Geld gestohlen und vor allem eine schwarze, private Tasche.

„Sie ist weg“, flüstert er. Er wird lauter, wirkt verzweifelt und wütend, ein Mensch am Akku, der noch immer keinen Schritt ohne Rollator gehen kann. „Wenn ich den Kutter erwische mit den Leuten, den zerleg ich ...“

Rundum positiv verläuft Baals’ Geschichte nicht

Schön wäre es, von wiedergewonnener sprudelnder Lebenskraft zu berichten. Von der durch das Kunstherz eröffneten Aussicht auf eine lange, eindeutig frohe zusätzliche Zeit.

Es gibt solche Fälle. Einzelne in Berlin operierte Pumpenträger sind einen Drittelmarathon gewalkt, im Tandem Fallschirm gesprungen, in den kambodschanischen Regenwald gereist. Andere fühlen sich zwei, drei Monate nach der Operation immerhin relativ fit; sie müssen das Krankenhaus nur noch zu den vierteljährlichen Kontrolluntersuchungen aufsuchen.

Einige, denen es derart gut geht, beginnen wieder zu arbeiten, zumindest halbtags. Dabei wird von bestimmten Berufen abgeraten, zum Beispiel dem des Erziehers: Die Kinder könnten versehentlich am lebenserhaltenden Kabel ziehen. Bürojobs aber lassen sich auch mit LVAD in der Brust erledigen.

In seltenen Fällen erholt sich ein durch die Pumpe entlastetes Organ. Dann entfernen die Ärzte das LVAD eventuell nach Monaten oder Jahren; das Herz hält den Kreislauf dann wieder aus eigener Kraft aufrecht.

So rundum positiv verläuft Baals’ Geschichte jedoch nicht. Zwar spürt er, dass die Pumpe ihn unterstützt und stärkt, seine Atemnot etwa hat abgenommen – doch er kämpft mit Komplikationen, wie viele andere LVAD-Patienten auch.

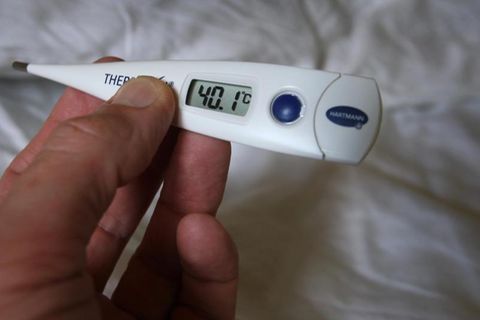

Im Oktober 2015 steht er eine der gefürchteten Pumpeninfektionen durch: Bakterien steigen entlang des Kabels auf und besiedeln das Kunstherz. Das Fieber steigt bedrohlich. Ein „Horror“ für Baals. Er sieht die Chance schwinden, sich kräftig Pfunde abzutrainieren, damit auf ein Spenderherz und ein weit längeres Leben hinzuarbeiten.

Das ist nur schwer zu ertragen. Wie schwer, gesteht er sich nicht ein. Doch als die Ärzte seinem 63-jährigen Zimmernachbarn im Krankenhaus eröffnen, dass er wegen seines Alters und seines Gesundheitszustandes nicht zur Transplantation gelistet werden wird – und folglich mit seinem LVAD leben und sterben muss –, hat er das Gefühl, den Älteren um jeden Preis verteidigen zu müssen. Er rastet aus. „Wer sind Sie denn, dass Sie über Leben und Tod entscheiden?“, schreit er die Mediziner an.

Die verlassen schweigend den Raum; statt ihrer kommen Psychologen. Irgendwann akzeptiert Baals die angebotenen Beruhigungstabletten; sprechen will er über die Angelegenheit nicht. Abends weint der Zimmernachbar, der psychologische Betreuung ebenfalls abgelehnt hat; Baals versucht zu trösten.

„Vorm Sterben habe ich keine Angst mehr“

Die Monate vergehen. Baals arrangiert sich mit seiner Situation, spürt ein wenig mehr Lebenskraft. Nur im Krankenhaus mag er nicht mehr sein. „Wenn sie mich nicht wenigstens Weihnachten für einen Tag nach Hause lassen“, sagt er entschlossen im Dezember, „dann packe ich zwei Akkus und einen Ladestecker ein und türme.“

Er wird beurlaubt, obwohl sein Gesundheitszustand schlecht ist. Darf zum ersten Mal nach der Operation einige Stunden im privaten Umfeld verbringen, erlebt Glanzstunden auf dem Sofa mit Mutter, Geschwistern, Nichten, Neffen.

Im Februar 2016 – er hat eine weitere schwere Pumpeninfektion hinter sich – schafft er es endlich in das Reha-Zentrum Berlin-Seehof. Dort tritt er das Ergometer, übt Treppensteigen, lässt sich in gesunder Ernährung und Kabelhygiene schulen. Nach drei Wochen zieht er wieder zu seiner Mutter, erleidet weitere drei Wochen später auf dem Weg zum Supermarkt einen Schlaganfall, stürzt ins Gebüsch, wird gefunden und behandelt, kommt mit geringen Schäden davon.

Schlaganfälle werden oft durch Blutgerinnsel ausgelöst, die zum Gehirn geschwemmt werden und sich dort festsetzen. Am LVAD – wo das Blut über kantiges Metall strömt – bilden sich solche gefährlichen Gerinnsel besonders leicht. Ärzte und Techniker arbeiten daran, diese Gefahr durch die Konstruktion der Pumpen und durch Medikamente möglichst klein zu halten.

Dennoch kann die absurde Situation entstehen, dass ein Kunstherz zunächst die Muskelkraft stärkt, vielleicht sogar einen angegriffenen Geist aufblühen lässt, da das Gehirn wieder besser durchblutet wird – und dann die zurückgewonnenen Fähigkeiten durch Schlaganfälle wieder zerstört.

Baals’ Schlaganfall ist glimpflich verlaufen. Aber jetzt noch die Selbstoptimierung starten? Trainieren und fasten? Auf eine Herzspende hoffen, bei der geringen Chance, die so etwas hat, mit Aussicht auf eine weitere große Operation?

Er hat all das aufgegeben. Traut es sich einfach nicht zu. „Vorm Sterben habe ich keine Angst mehr“, sagt er, „nach allem, was ich durchgemacht habe.“

Wie so manche andere Medizintechnik auch, führt die Herzpumpe die Patienten auf einen schmalen Grat. Sie gewährt Lebensmonate, -jahre, zugleich beschwert sie die gewonnene Zeit, frisst Lebensenergie. Aber für den, der vor der Entscheidung für oder gegen die Operation steht, bleibt immer die Hoffnung, dass er selbst zu denen gehört, die von dem kleinen Gerät profitieren.

Im August 2016 feiert Daniel Baals seinen 39. Geburtstag. „Geschafft“, denkt er morgens beim Aufwachen. Sein Plan ist jetzt: einfach leben. Oft mit Groll, sicher. Gegen die Krankheit, die Ärzte, die Welt.

Manchmal jedoch, minutenweise, schiebt sich etwas wie Licht zwischen seine dunklen Gedanken: Das sei, sagt er, wohl schlicht Dankbarkeit – für sein fragiles, gerettetes Dasein.