Wer den Koran erfassen will, der darf ihn nicht nur lesen. Wer in ihm Geschichte sucht, wird keinen Anfang sehen. Wer nach Ordnung der Worte fahndet, wird ihre Schönheit finden. Wer Eindeutigkeit erwartet, wird auf Widersprüche stoßen. Der Koran reiht 114 Kapitel, Suren, aneinander, aber er ist mehr als ein Buch. Er reimt sich in mehr als 6000 Versen, aber er ist kein Gedicht. Er ist die erste Quelle des islamischen Rechts – aber er ist nicht das alleinige Gesetz.

Al-Quran, das heißt vor allem: „die Rezitation“. Der Koran ist an erster Stelle kein schriftliches, sondern ein sinnliches, akustisches Erlebnis – ihn zu lesen heißt, ihn zu hören. „Wir haben einen erstaunlichen Koran gehört, der auf den rechten Weg führt, und wir glauben nun an ihn“, so heißt es in der 72. Sure.

„Schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch“, lautet der biblische Befehl an Moses. Die Aufforderung an Mohammed aber war: „Trag vor!“

Das, was da vorgetragen werden soll, ist nicht weniger als das direkte, unverstellte Wort Gottes. Der Koran besteht aus jenen göttlichen Sätzen, die Mohammed der Überlieferung nach empfangen und als Prophet vor seinen Anhängern verkündet hat; er ist damit der bedeutendste Text des Islam, das Zentrum des Glaubens.

Und doch ist der Koran beim Tode Mohammeds im Jahr 632 keine einheitliche, geordnete Sammlung, kein abgeschlossener Kodex.

Zwar kennen die sahaba, die Weggefährten des Religionsstifters, zu jener Zeit Teile der Offenbarungen auswendig. Gläubige haben wohl einzelne Verse als Merkhilfe auf Papyruszettel, Pergamente, Tonscherben, Lederfetzen, Knochen und Palmstängel notiert. Auch soll Hafsa, eine der Witwen Mohammeds, lose Blätter, auf denen Teile der Offenbarungen stehen, in ihrem Haus verwahren.

Mohammed selbst hinterlässt keinen schriftlichen Text

Doch Mohammed hat keinen schriftlichen Text hinterlassen, um die Offenbarungen unbeschadet von Generation zu Generation zu tragen. Die Menschen seiner Zeit sind des Lesens ohnehin meist nicht mächtig, die Schrift als Medium nutzen nur wenige Eingeweihte. Und sie ist auch nur ein grobes Hilfsmittel: Selbst wer sie beherrscht, muss sich zusätzlich der genauen Bedeutung des Geschriebenen sicher sein.

Denn die arabische Schrift stellt nicht alle Vokale dar, und für 28 Konsonanten stehen damals nur 18 Zeichen zur Verfügung. Unmöglich also, die genaue Aussprache eines Wortes – und damit dessen exakte Bedeutung – allein anhand der Schrift nachzuvollziehen.

Man muss den Sinn der Worte daher bereits kennen, um die Verschriftlichung als Gedächtnisstütze benutzen zu können. (Auch heute gibt es trotz einer einheitlichen Textform sieben gängige, unterschiedliche Lesarten, die vor allem in der Aussprache mancher Wörter voneinander abweichen.)

Trotz dieser Hindernisse versuchen die Kalifen, die Nachfolger Mohammeds als religiöse und politische Führer, in die verstreuten Aufzeichnungen und mündlichen Überlieferungen eine Ordnung zu bringen. Wohl aus zwei Gründen.

Zum einen Angst vor Verlust: Da es immer weniger lebende Weggefährten Mohammeds gibt, die den Koran auswendig kennen, kann man die Offenbarungen bald nicht mehr direkt bezeugen.

Zum anderen Angst vor Spaltung: Mit der schnellen Ausbreitung des Islam existieren bald verschiedene Rezitationsweisen und Versionen des Koran, da die Suren vor allem mündlich weitergegeben werden. Dies birgt die Gefahr von Streit und Zerwürfnis und damit einer Schwächung der muslimischen Gemeinschaft.

Bereits die ersten beiden Kalifen bemühen sich daher vermutlich um eine feste Sammlung, doch erst Kalif Uthman, der dritte Nachfolger Mohammeds, schafft schließlich eine verbindliche Fassung. Er ernennt eine Handvoll Kopisten, die die Offenbarungen zusammenzutragen haben: Fortan soll es nur eine Version der göttlichen Offenbarung geben. Boten werden überall im Land ausgeschickt, um die Zeugen der Prophetenworte zu suchen und möglichst alle Aufzeichnungen einzusammeln.

Um einige Verse wird innerhalb der Kommission gestritten, denn nicht immer lassen sich Ohrenzeugen oder schriftliche Aufzeichnungen finden – Mohammed ist ja schon fast 20 Jahre tot.

So soll der Koran-Vers, der die Steinigung bei Ehebruch erlaubt, der islamischen Überlieferung nach von einer Ziege gefressen worden sein, und offenbar kann sich niemand mehr an den genauen Wortlaut erinnern. Der Abschnitt landet daher nicht in der endgültigen Sammlung. Manchmal muss der Kalif selbst ein Machtwort sprechen, wenn sich die Männer nicht einigen können.

Aber trotz aller Schwierigkeiten: Um das Jahr 650 ist der Kodex abgeschlossen. Innerhalb weniger Jahre ist der verbindliche Grundtext einer Weltreligion entstanden. Eine Schrift, etwas kürzer als das Neue Testament, die nahezu unverändert für die nächsten 1400 Jahre ihre Autorität behält.

Noch heute gibt es uralte Koran-Fragmente der uthmanischen Version aus dem 7. Jahrhundert. Die Pergamente verdanken ihre Existenz vor allem dem Umstand, dass ein ausgedienter Koran nicht weggeworfen werden darf, sondern nach speziellen Riten bestattet werden muss oder aufbewahrt wird. So lagen sie bisweilen über Jahrhunderte unentdeckt in Bibliotheken oder Moscheen, wie etwa der großen Moschee von Sanaa, der Hauptstadt des Jemen, wo sie in einem Zwischenboden gelagert wurden.

Alle heutigen Koran-Ausgaben basieren auf der frühen uthmanischen Fassung. Kein anderer heiliger Text mit vergleichbarer Bedeutung ist in so kurzer Zeit geschaffen worden. Der Veda des Hinduismus brauchte rund zwei Jahrtausende, die Bibel entstand innerhalb eines Zeitraums von mehr als 1000 Jahren.

Der Koran dagegen wurde im Verlauf von 22 Jahren verkündet – von den frühen Predigten Mohammeds in Mekka bis zu den letzten Offenbarungen in Medina kurz vor seinem Tod – und im Verlauf von etwa 20 weiteren Jahren schriftlich zusammengestellt.

Die Suren sind nicht chronologisch geordnet – sondern der Länge nach

Die Anordnung der 114 Kapitel des Koran, der Suren, scheint keiner erkennbaren inneren Logik zu folgen. Weder sind sie chronologisch geordnet, also von der Erschaffung der Welt bis zur Apokalypse, noch gehorchen sie der Reihenfolge der Offenbarungen an Mohammed.

Es gibt auch keine formale Gliederung in Bücher, Evangelien, Psalmen oder Briefe wie in der Bibel. Stattdessen existiert eine grobe Einteilung nach abnehmender Länge der einzelnen Suren – aber keine Erklärung dafür.

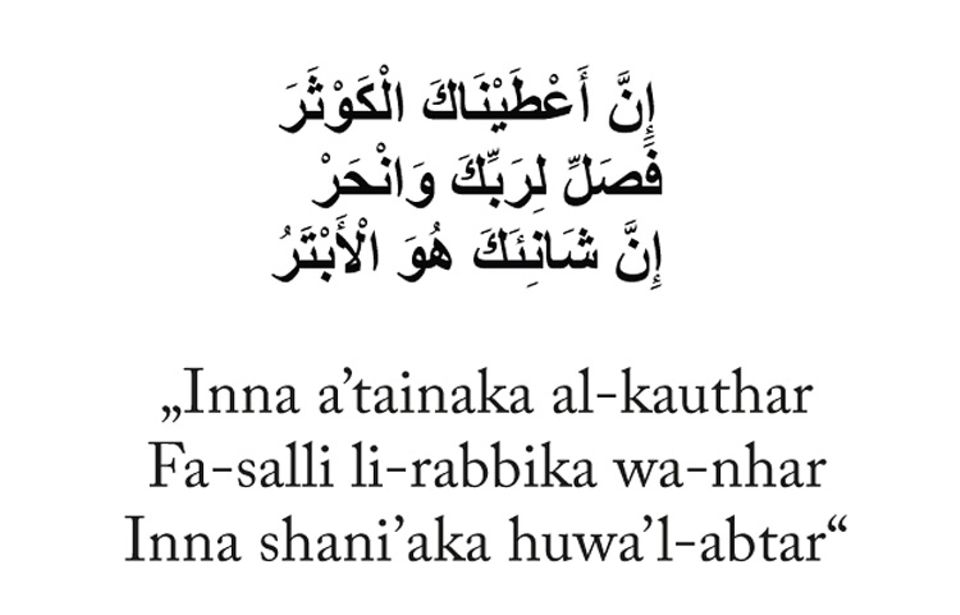

Das kürzeste dieser Kapitel umfasst nur drei Verse:

Diese 108. Sure ist eine Aufforderung zum Gebet und zur Opferung und eine Drohung an die Feinde Mohammeds, die mit Kinderlosigkeit gestraft werden sollen: „Wir haben dir die Fülle gegeben. Bete darum zu deinem Herrn und opfere! Dein Hasser ist es, der ohne Nachkommen ist.“

Während viele der kurzen Suren an die christlichen Psalmen erinnern, behandeln die langen Suren unterschiedliche Themen des Glaubens und des Alltags. Die längste Sure umfasst 286 Verse. Es ist die zweite Sure, und sie erzählt episodenhaft Geschichten über Propheten und Könige. Sie verbietet Schweinefleisch und gebietet das Fasten, erläutert Erbrecht und Zinsverbot.

Es heißt in ihr: „In der Religion gibt es keinen Zwang.“ Aber sie warnt auch die Ungläubigen: „Macht euch darauf gefasst, dass ihr in das Höllenfeuer kommt, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind!“

Die erste Sure gleicht einer Abmachung zwischen Gott und Gläubigen

Koran-Gelehrte unterscheiden zwischen mekkanischen und medinensischen Suren – also zwischen jenen Kapiteln, die Mohammed während seiner Jahre in Mekka verkündet hat, und denjenigen, die er später nach dem Auszug nach Medina vorgetragen hat.

Mekkanische Suren sind kürzer, poetischer. Die medinensischen Suren dagegen sind detaillierter, aber auch pragmatischer. Dort geht es um Familienrecht oder Fragen des Zusammenlebens mit anderen Religionen: um konkrete Probleme des Regierens also, denen sich Mohammed, nunmehr auch politischer Führer eines Gemeinwesens, zu stellen hatte und die er mithilfe der entsprechenden Suren löste.

Doch die Ordnung des Koran wird auch durch die Unterteilung in mekkanische und medinensische Kapitel nicht übersichtlicher. Nur so viel lässt sich sagen: Die Suren sind meist grobe Sinneinheiten, zusammengetragen von der Redaktion des Kalifen Uthman und dessen Vorgängern. Sie erzählen in mehr als 6000 Versen von der Einzigartigkeit Gottes, vom Wunder der Schöpfung und der göttlichen Allmacht.

Die bekannteste Sure ist die allererste, die Eröffnung, al-fatiha, die bei jedem Gebet gesprochen wird: „Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes. Lob sei Gott, dem Herrn der Menschen in aller Welt, dem Barmherzigen und Gnädigen, der am Tag des Gerichts regiert! Dir dienen wir, und dich bitten wir um Hilfe. Führe uns den geraden Weg, den Weg derer, denen du Gnade erwiesen hast, nicht den Weg derer, die deinem Zorn verfallen sind und irregehen.“

Es gleicht einer Abmachung zwischen Gott und Gläubigen. Wer die Worte spricht, erkennt den einen Gott an, preist ihn im Gebet und folgt seinen Geboten. Dafür erhofft sich der Gläubige Gnade und den Eingang ins Paradies. Wer sich nicht darauf einlässt, muss mit Gottes Zorn rechnen und kann sogar im Höllenfeuer landen.

Im Koran kommen zahlreiche christliche und jüdische Figuren vor

In den Predigten, Erzählungen, Gleichnissen des Korans kommen immer wieder Figuren vor, die ursprünglich aus der jüdischen und christlichen Mythologie stammen: Die Suren erzählen von der Vertreibung Adams und Evas aus dem Paradies, von Abraham, der bereit war, seinen Sohn zu opfern, von der Sintflut und Noah. Sie schildern Davids Sieg über Goliath, Moses am Berg Sinai und die jungfräuliche Geburt Jesu. Und berichten vom Erzengel Gabriel, der Mohammed den göttlichen Auftrag erteilte.

Denn wie die christliche Bibel dem jüdischen Tanach – dem Alten Testament – einst das Neue Testament hinzugefügt hat, baut auch der Koran auf Bestehendem auf.

Zu Mohammeds Zeiten lebten zahlreiche Christen und Juden auf der Arabischen Halbinsel. Von ihnen und von herumreisenden syrischen Händlern hörten die Bewohner Mekkas und Medinas die biblischen Geschichten. Es ist anzunehmen, dass auch Mohammed sie kannte – und sie in seine Predigten einbaute. (Gläubige Muslime meinen dagegen, der Koran sei unmittelbar göttlichen Ursprungs und Mohammed daher nicht dessen Verfasser.)

Häufig deutet der Koran die biblischen Schilderungen jedoch um, entstehen ganz eigene Versionen, werden einzelne, entscheidende Punkte verändert: So erbaut Abraham (arabisch: Ibrahim) die Kaaba in Mekka, ist Moses (Musa) ein Vorläufer der ersten Muslime.

Auch Jesus (Isa) kommt im Koran vor. Er ist einer der anbiya, einer jener Propheten, die von Allah auserwählt wurden, um den Menschen dessen Wort zu übermitteln. Er ist der vorletzte in einer Reihe von Gesandten Gottes, die mit Adam beginnt und mit Mohammed endet. Doch gemäß dem Koran ist Jesus weder gekreuzigt worden, noch ist er auferstanden. Er ist auch nicht der Sohn Gottes, denn dessen Einzigartigkeit erlaubt im Glauben der Muslime niemanden sonst von göttlicher Natur.

Diese Veränderungen machten den Koran für die ersten christlichen Leser zu einem „lächerlichen“ Buch.

Der Koran hingegen erkennt umgekehrt die jüdische Überlieferung und das christliche Evangelium weitgehend an. Er sieht sie ebenfalls als göttliche Offenbarungen, die von Gott an Moses und Jesus gesandt wurden – allerdings hätten Juden und Christen diese Verkündigungen in ihren Büchern an manchen Stellen verfälscht wiedergegeben. Erst der Koran gilt als das wahre Wort Gottes.

Seine 114 Suren geben aber auch ganz praktische Vorschriften wieder – etwa zu Schuldenregulierung, zur Heirat, zum Umgang mit Wein und Glücksspiel. Nichts Ausdrückliches steht im Koran zum Kopftuchzwang für Frauen, kein Wort über die Steinigung von Menschen bei vermeintlich schlimmen Verbrechen und die Beschneidung der männlichen Kinder.

Denn viele Gebote – und damit ein großer Teil der islamischen Rechtsgrundlagen – finden sich erst in jenen Texten, die von Taten und Empfehlungen Mohammeds berichten und die von 750 an nach und nach systematisch niedergeschrieben werden.

Kein Wort im Koran auch über das Kalifat als politische Nachfolge Mohammeds.

Widersprüchliches dagegen zur Gewalt. So steht in der fünften Sure der schöne Satz: „Wenn jemand einem Menschen das Leben bewahrt, so ist’s, als würde er das Leben aller Menschen bewahren.“ In Sure 9 aber: „Kämpft gegen die, die nicht an Gott glauben.“

Widersprüche wie dieser stören die wenigsten Muslime, sie sind so akzeptiert wie für Christen die Widersprüche in der Bibel. Für viele Gläubige ist der Koran nicht nur eine Quelle der Spiritualität, sondern auch eine stete Mahnung. Er ist eine Sammlung von warnenden Predigten ebenso wie eine tröstende Einladung, mal lehrhaft, mal poetisch.

Der Koran ist ein religiöser Text – und ebenso ein Kunstwerk

Auch wenn der Koran als Drucksache stets wie etwas Heiliges behandelt wird, ihn viele Gläubige beispielsweise in einem Bücherstapel immer ganz nach oben legen, so ist seine bevorzugte Form auch heute noch das gesprochene Wort.

Der Koran wird in Schulen memoriert, beim Gebet gesprochen, bei der öffentlichen und privaten Rezitation gesungen, laut, getragen, beinahe beschwörend, mit lang gezogenen Silben.

„Gott ist unvergleichlich groß“, ruft der Muezzin vom Minarett der Moschee, „auf zum Gebet, auf zum Segen.“ Es ist seine Aufgabe, als Angestellter einer Moschee, die Gläubigen zusammenzurufen. In der Moschee betet dagegen der Imam den Koran vor, vor allem beim wöchentlichen Freitagsgebet.

All dies sind Funktionen und Aufgaben, die so nicht im Koran erwähnt werden und sich detailliert erst nach Mohammeds Tod herausgebildet haben – doch wann und unter welchen Umständen, ist heute umstritten.

Auch die Vorschrift, fünfmal am Tag zu genauen Zeiten zu beten, steht so nicht im Koran – dort werden drei Gebete erwähnt. Mohammed verrichtete das Ritual mit seinen Anhängern daher womöglich nur dreimal am Tag. Vermutlich wandte er sich auch zu Beginn der Offenbarungen noch in Richtung Jerusalem, erst in Medina entstand als Gebetsrichtung Mekka, was allerdings nicht explizit im Koran steht. Dort heißt es lediglich: „Wende dich mit dem Gesicht in Richtung der heiligen Kultstätte!“

Doch ob nun beim Gebet oder in einer Predigt verlautbart: Text, Klang und Reim des Koran bergen für die Gläubigen Schönheit und Verzauberung durch Sprache. So kommen sie den Erfahrungen Mohammeds beim Empfang der Offenbarungen nahe.

Rhythmisch, musikalisch – und arabisch: Dies sind für Muslime die direkten, unfehlbar wahren, unnachahmlichen und ewigen Worte Gottes, herabgesandt, „um alles klarzulegen“, wie es in der 16. Sure heißt. Dass der Koran durch Uthman und seine Kommission zusammengetragen wurde, widerspricht dem nach islamischer Überzeugung nicht. Die Anordnung der Suren durch die uthmanische Redaktion gebe die von Mohammed beabsichtigte Form wieder.

Heute ist der Koran für viele der etwa 1,6 Milliarden Muslime tägliche Erfahrung. Ein religiöses wie poetisches Kunstwerk, mit großem Einfluss auf die arabische Hochsprache und Literatur. Kein islamisches Radioprogramm, das nicht Koranrezitationen sendet, kein arabischsprachiger Muslim, der nicht wenigstens eines der zahlreichen Sprichwörter kennt, die in den Alltag eingeflossen sind.

In vielen Wohnungen hängen Verse als Mahnung und Erinnerung, Gläubige rollen Papiere mit Koran-Versen zusammen und tragen sie als Schutzamulett um den Hals, Kranke soll er heilen können, Wahnsinnige gesunden lassen.

Derart mächtig sei der Text, so heißt es in Legenden noch heute, dass einige Menschen dem nicht gewachsen seien: Sie würden beim Rezitieren besonders schöner Verse ohnmächtig umfallen. Oder sogar sterben.

Der Artikel stammt aus dem neuen GEOEPOCHE Nr. 73 "Islam".