Das Schiff liegt rund 30 Kilometer östlich von Alexandria vor Anker. Es ist der 24. April 2001 und rund ein Dutzend Männer wollen in eine versunkene Stadt aus der Pharaonenzeit hinabtauchen: Herakleion. Dass Ägyptens wichtigster Seehafen nach Griechenland in den zwei Jahrhunderten zwischen 550 und 331 v. Chr. da unten im Schlick versunken liegt, ist aber nur eine Vermutung der Forscher. Denn Herakleion ist seit anderthalb Jahrtausenden von den Landkarten verschwunden.

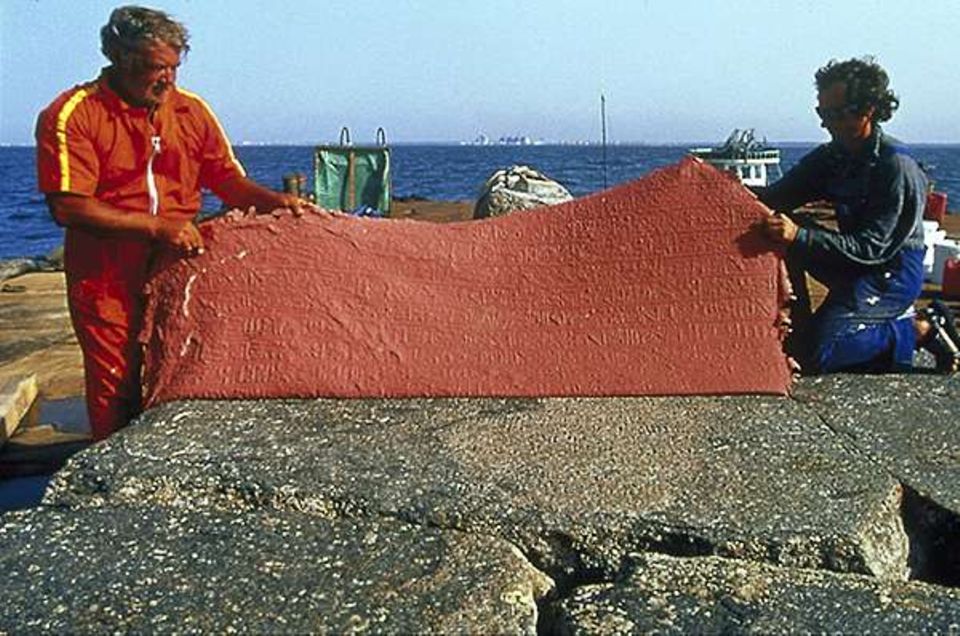

Am Meeresboden angelangt, wedeln die Taucher behutsam mit den Händen Sand weg, warten, bis die Sicht wieder frei ist, wedeln erneut, warten. Schließlich taucht eine bearbeitete Fläche aus schwarzem Granit auf. Wieder wedeln, wieder warten - bis das Objekt komplett frei liegt. Es ist eine vollständig erhaltene Stele, das Monument eines Pharao mit einem Königsdekret in sauber gemeißelten Hieroglyphen, fast zwei Meter hoch.

Der Expeditionsfotograf Christoph Gerigk wird herbeigerufen. Kurz darauf liegen seine Bilder zusammen mit Hieroglyphen-Kopien im fernen Paris vor, via Internet, wo der Ägyptologe Jean Yoyotte in wenigen Minuten erkennt, dass die Taucher einen der bedeutendsten Funde der letzten Jahre im Land der Pharaonen gemacht haben.

Zollformalitäten - in Stein gemeißelt

Die Inschrift, so Yoyotte, ist eine Art Hinweisschild für die Kapitäne griechischer Handelsschiffe, verfasst im Jahre 380 v. Chr.: Zehn Prozent Zoll erhebt Pharao Nektanebos I. durch seine Schatzhausbeamten in Herakleion auf Gold, Silber, Holz und alle anderen Waren, die "aus dem Meer der Griechen kommen", ebenso auf Güter aus Naukratis, der damals einzigen griechischen Siedlung auf ägyptischem Boden, etwa 70 Kilometer flussaufwärts am Nil gelegen.

Eben dort haben Forscher bereits im Jahr 1899 eine fast identische Stele ausgegraben. Die Inschriften der beiden Monumente unterscheiden sich nur in einem einzigen Detail: der Anweisung, wo die Steine aufgestellt werden sollten. Der eine in Naukratis selbst, der andere, jetzt gefundene, im Seehafen der Handelskolonie, "am Eingang des Meeres der Griechen". Also in Herakleion.

Franck Goddio und sein Team von 53 Mitarbeitern sind auf den ältesten bisher entdeckten Mittelmeerhafen Ägyptens gestoßen: einen Umschlagplatz für den gesamten Handel des Pharaonenreiches mit den Griechenstädten Kleinasiens und deren Mutterland.

Für Goddio ist der Fund ein persönlicher Triumph. Der Autodidakt, ein gelernter Wirtschaftsfachmann, hatte 1983 seine Leidenschaft für die Unterwasserarchäologie zu seinem Beruf gemacht. Seitdem hat er mehr als zwölf historisch bedeutende Schiffswracks und im Jahre 1996 das versunkene Königsviertel von Alexandria wiederentdeckt.

Hinweise im Magnetfeld

Jetzt ist ihm ein weiterer Erfolg gelungen. Denn das seit Jahrhunderten verschollene Herakleion, von dem bislang nicht viel mehr bekannt war, als dass der griechische Historiker Herodot dort im 5. Jahrhundert v. Chr. einen Tempel des Herakles vorgefunden hatte, konnte Goddio nur mithilfe eines in seinem Auftrag perfektionierten seetauglichen Magnetometers aufspüren. Das Gerät misst kleinste Störungen im natürlichen Magnetfeld der Erde und verzeichnet so auch archäologische Strukturen im Meeresboden: Gebäudereste, Statuen, Feuerstellen oder Gruben aus antiker Zeit.

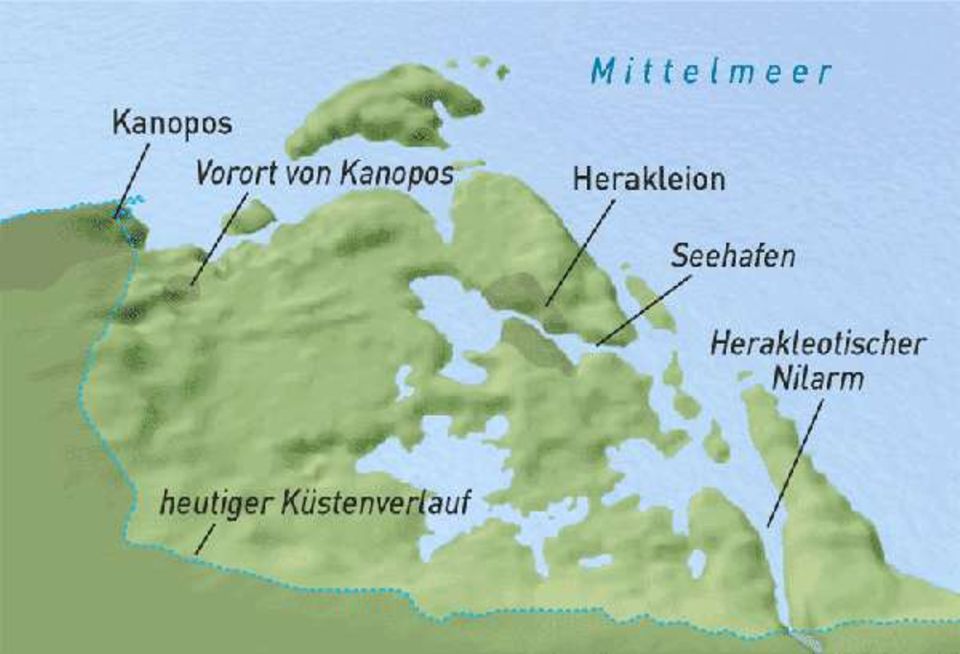

Für Ägyptologen ist Goddios Fund von unschätzbarem Wert: Wenige Meter unter der Wasseroberfläche in der Bucht von Abukir erhoffen sie sich neue Hinweise auf die Beziehungen des alten Pharaonenreiches zu den Griechen. Die Bucht von Abukir, in die der herakleotische Nilarm einst mündete, ist 120 Quadratkilometer groß. Von 1997 an fährt Goddios Team sie schleifenförmig mit einem Katamaran ab, erstellt mithilfe von Sonaraufzeichnungen eine Reliefkarte des Meeresbodens, "durchleuchtet" mit dem perfektionierten Magnetometer die Sedimentschicht und verortet diese Strukturen gleichzeitig über das Satellitennavigationssystem GPS.

Als alle Daten schließlich im Computer zusammengeführt sind, zeichnen sich auf dem Bildschirm zwei Ruinenareale ab: Das erste, auf einer Fläche von etwa 700 mal 500 Metern, könnte, so vermuten die Forscher, zu Kanopos gehören - einer antiken Stadt, deren Ruinen noch heute in Teilen auf dem Festland liegen.

Das zweite Trümmerfeld, etwa sechs Kilometer von Kanopos entfernt, identifizieren die Archäologen im April 2001 tatsächlich als Herakleion.

Die Entdeckung Herakleions ist erst der Anfang

Doch mit der spektakulären Entdeckung beginnt das eigentliche Rätselraten erst: Denn die etwa einen Quadratkilometer große Handelsmetropole wird von einer 30 bis 350 Zentimeter dicken, teils steinharten Sedimentschicht bedeckt. "Es ist noch viel zu früh, um etwas über die Struktur der Stadt sagen zu können", erklärt Goddio. Nur so viel weiß er schon: Im Süden der Metropole liegt ein pharaonischer Tempel - ein Indiz dafür, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung in dieser Stadt, die sich neben Naukratis wie sonst keine zu dieser frühen Zeit Griechenland geöffnet hat, Ägypter waren. Ein weiteres, vermutlich griechisches Heiligtum ist noch nicht endgültig identifiziert.

Im Norden könnte ein Wohnviertel gelegen haben. Mit Sicherheit befand sich im Osten der Seehafen - mindestens zehn antike Schiffswracks liegen dort nebeneinander. Sie stammen, das haben physikalische Altersbestimmungen von Holzproben ergeben, aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. Die Forscher können derzeit noch nicht sagen, um was für Schiffe es sich handelt.

Weitere Wracks hat das Team im Westen ausgemacht. Vielleicht lag dort einst ein Binnenhafen, der mit Herakleions Seehafen womöglich durch einen Kanal verbunden war.

Der Tempel des Herakles

Zunächst konzentrieren sich die Ausgräber auf den ägyptischen Tempelbezirk. Goddios Taucher haben ein gewaltiges Gebäude mit mindestens 150 Meter langen Grundmauern ausgemacht. In dem Tempel wurden neben bronzenen Götterfiguren auch Sakralgegenstände und Schmuck aus dem vierten vorchristlichen Jahrhundert gefunden. Doch obwohl das Heiligtum dem ägyptischen Reichsgott Amun und dessen Sohn Chons geweiht war, finden die Taucher auch bemalte Keramik aus Attika, so genannte rotfigurige Ware. Außerdem einen überlebensgroßen bronzenen Helmbusch einer Götterstatue, vielleicht der kriegerischen Athene: weitere Indizien für die einst starken Bande zwischen Ägypten und Griechenland.

Die Wissenschaftler in Goddios Team vermuten, dass dieses eindeutig ägyptische Heiligtum identisch ist mit dem sagenumwobenen Herakles-Tempel, welcher der Hafenstadt einst ihren Namen gab und der in der gesamten antiken Welt bekannt war: Hier sollen der Troianer Paris und die Königsgattin Helena auf der Flucht vor Menelaos, dem eifersüchtigen Herrscher Spartas, gestrandet sein, kurz bevor ihre Liebe den Troianischen Krieg auslöste. Denn seit Jahrzehnten ist den Historikern bekannt, dass gerade in jenen Heiligtümern, in denen die Ägypter den Amun-Sohn Chons als Heiler und Orakelgott anbeteten, auch die Griechen einen Gottessohn priesen - nämlich Herakles.

Ein weiteres Beispiel für die merkwürdig symbiotische, aber auch widersprüchliche Beziehung, die Ägypter und Griechen über Jahrhunderte eingegangen sind - und die fortgesetzt wurde, als sich um 305 v. Chr. eine hellenisch geprägte Dynastie auf dem Pharaonenthron etablierte: die Ptolemäer.

Ein Monument für den Freund der Griechen

Damals ließ sich Ptolemaios I., makedonischer General und einer der Nachfolger Alexanders des Großen, der das Land am Nil erobert hatte, als König ausrufen. Etwa 170 Jahre später ordnete Ptolemaios VIII. an, Herakleion mit einem tonnenschweren Monument zu schmücken: einer sechs Meter hohen Stele. Goddios Taucher fanden sie nicht weit vom Tempeleingang entfernt im Schlick, zerborsten in 18 Einzelteile. Viel ist von ihrem stark zerstörten Hieroglyphentext noch nicht entziffert - "so viel aber habe ich bereits herausfinden können", verrät Jean Yoyotte: "Der Text handelt von Pharao Amasis."

Jener hatte um 550 v. Chr. die Griechensiedlung Naukratis in ein durch Monopolhandel reich gewordenes Getto verwandelt. Die Ptolemäer ehrten ihn deshalb als einen Freund der Griechen. Herakleion überdauerte mehr als ein halbes Jahrtausend die Konkurrenz durch neue Städte, Kriege, Herrscherwechsel und Naturkatastrophen. Das 331 v. Chr. gegründete, etwa 30 Kilometer entfernte Alexandria löste den Hafen in der Bucht von Abukir schließlich als bedeutendste Handelsmetropole Ägyptens am Mittelmeer ab.

Herakleions legendärer Tempel war in den Jahrzehnten um die Zeitenwende noch ein Anlaufpunkt für Seefahrer aus vielen Ländern. Die wussten vermutlich auch das weltliche Angebot der Region zu schätzen - das nur sechs Kilometer entfernte Kanopos galt als Ort orientalischer Dekadenz: Tag und Nacht vergnügten sich ausgelassene Gesellschaften auf den Kanälen, so notierten antike Geschichtsschreiber, und ließen sich vom Flötenspiel zu zügellosen Tänzen hinreißen. Theater und Bordelle, zweifelhafte Absteigen und edle Herbergen, Lustknaben, Konkubinen und Tänzerinnen prägten den Ruf des Küstenstreifens zwischen Kanopos und Herakleion.

Wie kam der Untergang?

Doch die einstige Handelsmetropole war längst dem Untergang geweiht. Jahr für Jahr drückte der Nil mit jeder seiner Fluten Wasser unter die Fundamente der Häuser und Tempel und verwandelte tief liegende, fest gefügte Lehmschichten in zähflüssigen Schlamm. Irgendwann in einem Sommer nach dem Jahr 200 überflutete er schließlich meterhoch Häuser und Straßen, schob Lehmbauten wie Treibgut ins Mittelmeer und ließ Tempel im Schlamm versinken. So zumindest sieht es der Amerikaner Daniel Stanley, Experte für Flussdeltas an der Smithsonian Institution in Washington, D.C. "Aber natürlich könnte Herakleion auch nach einem Erdbeben untergangen sein", räumt er ein.

Genau das vermutet der Geophysiker Amos Nur von der Stanford University in Kalifornien. Sein Argument: Alle Wände, die die tauchenden Archäologen in Herakleion gefunden haben, seien in dieselbe Richtung gekippt. "Vielleicht haben ja beide Recht", meint dazu Franck Goddio. "Instabiler Untergrund, ein leichter Erdstoß - und Herakleion versank im Meer."

Ob die Bewohner sich und ihre Habe retten konnten, oder ob viele unter einstürzenden Häusern begraben wurden, ob die Stadt zur Zeit ihres Untergangs von Ägyptern, Griechen oder Römern geprägt wurde: All diese Fragen sollen zukünftige Expeditionen in die Bucht von Abukir beantworten.