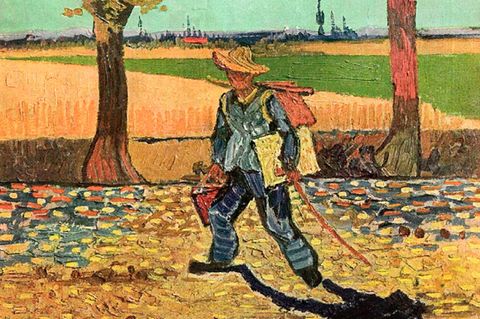

Wolken, Wasser, Rauch und Dunst. Die Welt zerfließt in ihre Elemente. Und der einzig feste Körper in diesem Farbgestöber, das Schiff, ist zerteilt von einem Streifen aus goldenem Licht. "Frieden" heißt das Seestück, das der Maler William Turner 1842 in der Königlichen Kunstakademie ausstellt. Dass die Szene vor der Küste Gibraltars spielt, gibt das Bild nicht zu erkennen. Dass es die letzte Fahrt des Malers David Wilkie zeigt, gestorben auf dem Rückweg aus Palästina und aus Furcht vor der Pest noch am selben Abend dem Meer übergeben, verrät nur tiefere Recherche. Dass es überhaupt ein Leichnam ist, der dort im Goldglanz von Fackeln zu Wasser gelassen wird, klärt erst der Untertitel: "Bestattung auf See". Dieses Schiff ist ein Geisterschiff, ein Traumgefährt, eine Fähre in die Unterwelt. Die Segel sind nicht weiß wie Segel, sondern schwarz wie die Stimmung, die der Künstler illustrieren will: "Ich wünschte nur", rechtfertigt Turner die Verfremdung, "ich hätte eine Farbe, mit der ich sie noch schwärzer machen könnte." Eine verwunschene Welt nach romantischem Gusto also. Doch zugleich: ein kühles Signum der neuesten Technologie. Denn das abgebildete Gefährt ist eines jener Dampfschiffe, die nun Englands Flüsse und Meere erobern. Der Maler ist nicht allein begeisterter Passagier der rußenden Kolosse, die ihre Segel ausschließlich zur Unterstützung brauchen, er erhebt sie auch zu "einer neuen Instanz des Schönen", wie ein begeisterter Kritiker lobt. Und wo die Kollegen vom Kontinent dem Fortschritt misstrauen und sich in nächtliche Waldstücke, Elfenwelten und zeitlose Einsamkeiten flüchten, porträtiert der Brite Dampfer, Eisenbahnen und Schlote.

Turner ist ja nicht im technologisch rückständigen Deutschland aufgewachsen, das noch bis weit ins 19. Jahrhundert unter anderem Kartoffeln, Gerste und Kuckucksuhren exportiert, sondern im Kernland der Industriellen Revolution. Er stammt nicht aus einem pommerschen Städtchen wie Caspar David Friedrich, sondern aus der Weltmetropole London. Das Haus, in dem er 1775 geboren wird, steht im Stadtteil Covent Garden; im Schatten von Eisengießereien und Wagenbau-Werkstätten, wenige Hundert Meter von den Werften, Pieren und Kais der Themse entfernt. Vielleicht ist deshalb sein Wunderhorn die Schiffssirene, sind seine Kreidefelsen Eisenhütten, Hafenanlagen und Hochöfen, sind seine Nebelmeere Kanäle, Tunnel und Bergwerke. Auch er feiert das "Erhabene", jene Ästhetik des feierlichen Schreckens, die der Philosoph Edmund Burke Jahrzehnte zuvor entwickelt hat und die die Romantiker jetzt für sich entdecken, in Seestürmen, Sintfluten und Alpengipfeln. Doch er findet es auch in der Höllenglut der Eisenwerke von Dudley, Worcestershire oder im Brand des Parlaments am 16. Oktober 1834, den er begierig auf einem Themseboot verfolgt. Der Mobilität, die das neue Zeitalter bringt, überlässt er sich mit hellsichtigem Eifer. Er durchstreift Europa, rund 700 Orte in zehn Ländern, fährt Postkutsche, Segelschiff, Dampfer und Eisenbahn - und streckt mitten im Sturm den Kopf aus dem Zugfenster, um das Tempo zu genießen. Er pilgert zur ersten Eisenbrücke der Welt nach Coalbrookdale, zu den Erzhütten von Südwales, den Kupferminen auf der Insel Anglesey und den Fabriken und Schloten der wuchernden Industriestadt Leeds. Und während die deutschen gefühlsbetonten Denker die Welt "romantisieren" wollen, wie es der Dichter Novalis ausdrückt, um "dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehn, dem Endlichen einen unendlichen Schein" zu verleihen, entdeckt der bodenständige Turner das Fantastische in den technischen Errungenschaften der Gegenwart. Seine Verzauberungen nutzen die Dienste der großen Entzauberin: der Wissenschaft.

Denn mit der Industrialisierung hat auch die Erkenntnis der Welt um die Jahrhundertwende Fahrt aufgenommen. 1802 beweist Thomas Young in London mit einem Experiment die Wellennatur des Lichts, 1803 stellt John Dalton in der Royal Institution eine neue Atomtheorie vor. 1821 entdeckt Michael Faraday, dass ein stromdurchflossener Draht um einen Magneten rotiert und stößt damit auf das Grundprinzip des Elektromotors. Turner verfolgt den Wandel mit Faszination. Durch die dünnen Wände der königlichen Kunstakademie, wo er als Professor für Perspektivlehre amtiert, kann er die Debatten der Wissenschaftler belauschen, die in der benachbarten Royal Society konferieren. Er besucht gelehrte Soiréen, lernt den Chemiker Humphry Davy kennen, der sein Publikum mit Ausbrüchen künstlicher Vulkane verblüfft. Freundet sich mit Faraday an, der auch das Verhalten von Eisenspänen in Magnetfeldern untersucht und findet in den Wirbelmustern womöglich das Modell für die Farbstrudel auf seinen Gemälden. Er macht auch die Bekanntschaft der Physikerin Mary Somerville, die die Theorie vertritt, dass Licht zur Ausbreitung ein Medium wie die Luft benötigt. Ihre Annahme verwandelt Turner in sinnliches Erleben: In seinen Bildern ist Luft nicht mehr einfach durchsichtig, sondern schier mit Händen zu greifen. Sie ist angefüllt mit Regen, Dunst, Staub und Rauch - und mit dem Licht, das sich in diesen Schwebstoffen bricht. Mehr und mehr drängt es in den Vordergrund seiner Bilder, überstrahlt die altmeisterlichen Brauntöne der frühen Jahre. Kriecht als klebrige Himmelsmasse zu Tal oder presst sich mit der Macht eines Tsunami durch Fensteröffnungen. Oder ballt sich, etwa in Turners Darstellung eines Lawinenabgangs, zu kantigen Massen, die nicht nur die Landschaft verschlucken, sondern nahezu jeden Rest erkennbarer Form. Um die Jahrhundertwende beginnt er, seine Ölbilder weiß zu grundieren und so den Farben eine Brillanz zu geben, die man bis dahin nur von Aquarellen kannte. Und von einer Italienreise bringt er nicht nur bleibende Eindrücke südlichen Lichts mit, sondern auch neue Pigmente, die es fortan in seinen Bildern zum Leuchten bringen. So ist Turners Natur nicht jene verklärte Idylle, in der die deutschen Romantiker Zuflucht vor der Moderne suchen - sondern ein System physikalischer Kräfte. Und Turners Himmel sind nicht elysische Wohnstätten von Engeln, sondern Hochöfen, in denen Wolken mit Emissionen aus Fabrikschornsteinen ununterscheidbar verschmelzen. In diesen Bildern wird die Natur selbst zu einer Art Fabrik, und tatsächlich liegt über Turners Landschaften immer ein Hauch jener Gewalt, die auch in Dampframmen und Walzwerken tobt. Um etwa Wind zu malen, weiß Turner, "muss man die Ursache ebenso darstellen wie seine Wirkung, und zwar mit mechanischen Hieben, welche die Stärke der Natur haben". Daher rückt er den Leinwänden nicht nur mit der Spitze des Pinsels zu Leibe, sondern auch mit dem Stiel, traktiert sie mit Palettenmessern und den bloßen Fingern, mit Lappen, Löschblättern und sogar Brotkrumen. Seine Gemälde produziert er bisweilen wie am Fließband, taucht etwa den Pinsel ins Gelb, schreitet damit eine Reihe von Staffeleien ab und trägt die Farbe auf jedes Bild auf, bis sie aufgebraucht ist. Denn der schweigsame kleine Mann mit dem Cockney-Akzent, den krummen Beinen und der Physiognomie eines Bauern entspricht so gar nicht dem Bild eines romantischen Genies: Er ist ein Macher, für den das ganze Geheimnis der Kunst in "verdammt harter Arbeit" besteht; ein Pragmatiker, der eine eigene Galerie betreibt, einen Agenten zur Akquisition von Aufträgen beschäftigt und nach und nach ein Vermögen von 140 000 Pfund (nach heutiger Kaufkraft gut 16 Millionen Euro) anhäuft, mehr als jeder andere englische Künstler seiner Epoche.

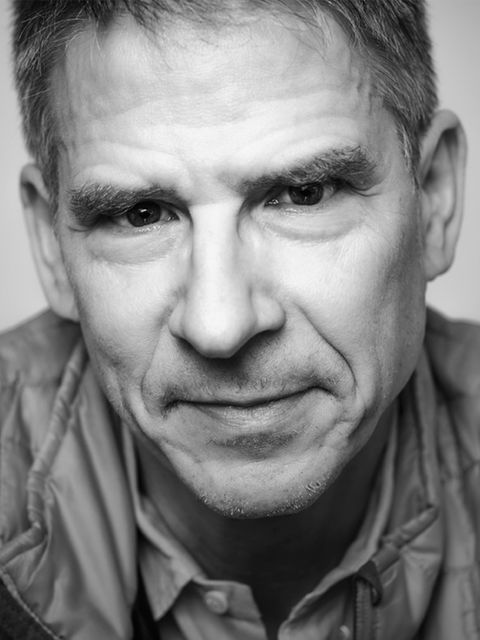

Um diesen Gipfel zu erringen, hat er keine Zeit verloren. Schon mit 13 verkauft er erste Aquarelle im Barbiergeschäft seines Vaters, stellt mit 15 auch eines in der Royal Academy aus. Mit 21 präsentiert er dort sein erstes Ölbild, ein düsteres Seestück mit Mondlicht und krängendem Fischerboot - das ihn unverzüglich bekannt macht. Mit nur 24 Jahren wird er assoziiertes Mitglied der Academy und mit 27 Vollmitglied: eine Ehre, die seinem großen Rivalen, dem Landschaftsmaler John Constable, erst mit 52 zuteil wird. Die Academy, die mächtigste Instanz im Land, die den Wert eines Malers bestimmt, ist sein wahres Zuhause. Auf ihren Jahresausstellungen zeigt er regelmäßig Gemälde. Für seine Eltern bringt der Eigenbrötler dagegen vergleichsweise wenig Interesse auf. Und kaum inniger kümmert er sich um seine Geliebte und die unehelichen Kinder, die er, lebenslang Junggeselle, vor der Öffentlichkeit versteckt. Dafür beherrscht er die Reklame für sich selbst wie kein Zweiter. Keine Gelegenheit lässt er aus, um sein Werk ins rechte Licht zu rücken. Virtuos umgarnt er Kritiker und Mäzene, kleidet sich, um ihnen zu gefallen, mit gezielter Eleganz. Atelierbesucher lässt er bisweilen im Dunkeln warten, bis ihre Augen reif sind für seine Spezialeffekte. Turner legt großen Wert darauf, sein Werk per Druckgrafik an ein breites Publikum zu streuen - und ruft Ignoranten, die Mühe haben, seine bildnerischen Revolutionen nachzuvollziehen, zur Ordnung: "Ich löse die Formen auf", herrscht er einen von ihnen an, "aber Sie folgen mir nicht, sondern behalten die Formen bei."

Denn die klare Kontur, die dem gelernten Architekturzeichner seine Ausbilder eingeschärft haben und die auch in der noch immer vorherrschenden französischen Malschule dominiert, verweht in Turners Farbstürmen mehr und mehr. Auch in "Frieden", das er zum Gedenken an seinen Freund David Wilkie malt, gibt es kaum noch einen Horizont, kaum noch einen Unterschied zwischen Schiff und Rauch, kaum eine Grenze zwischen den Dingen und ihren Spiegelbildern im Wasser. So mobilisiert das Tempo der neuen Zeit, das den Passagieren der Dampfer und Züge die Köpfe verdreht, zunehmend auch Turners Malerei. Und wenn er 1844 einen Zug der Great-Western-Eisenbahn darstellt, der bei schlechtem Wetter eine Brücke bei Maidenhead überquert, verwirbeln Zug, Brücke, Landschaft und der kaum noch erkennbare Hase, der vor der Lokomotive über die Gleise flüchtet, in einem Windkanal aus „Regen, Dampf und Geschwindigkeit“, so der Titel des heute wohl berühmtesten seiner Bilder. Dieser Regen, staunt einer seiner Bewunderer, der gefeierte Schriftsteller William Thackeray, "ist aus Klecksen schmutzigen Kitts komponiert und mit einer Maurerkelle auf die Leinwand gehauen; der Sonnenschein funkelt aus sehr dicken, schmierigen Klumpen Chromgelb". So entstehe "wirklicher Regen, dahinter wirklicher Sonnenschein" - und ein Zug, "der sich wirklich mit 50 Meilen pro Stunde bewegt". Verblüfft stellt Thackeray fest: "So etwas wie dieses Bild hat die Welt noch nicht gesehen."

Das ist ein Superlativ nach Turners Geschmack. Denn der Wettbewerb mit anderen ist ihm längst zur zweiten Natur geworden. Vor allem die varnishing days in der Akademie, die kurz vor Eröffnung der Jahresausstellung jedem Maler Gelegenheit zu letzten Retuschen geben, nutzt er zur Schlacht mit den Zunftgenossen. Einmal fordert er einen Kollegen zum Wettmalen auf - gleiches Sujet, gleiches Format -, um am Eröffnungstag umso siegreicher dazustehen. Schickt Leinwände in die Ausstellung, die noch nicht viel mehr sind als Ansammlungen von Farbtupfern: nur um noch am Varnishing Day auf das Angebot der Konkurrenz reagieren zu können, sich von ihnen abzuheben und das Werk vor atemlosem Publikum bravourös zu vollenden. So schmettert er etwa, kurz vor Beginn der Schau, einen leuchtend roten Fleck in das graue Meer auf seinem Seestück - mit dem einzigen Ziel, das Zinnober des Constable-Bildes gleich nebenan blass aussehen zu lassen. "Turner war hier und hat eine Kanone abgefeuert", muss der geschlagene Rivale anerkennen. Doch auch dem Publikum wird häufig schwindlig angesichts der Farbwirbel des Malers. Es gibt Kollegen, die seine Grenzverwischungen als Grenzverletzungen beargwöhnen. Kritiker verpassen ihm den Beinamen "Over-Turner", der "Überdrehte", und verspotten seine Manier, Farbflächen unter üppigen Lagen von Weiß verschwimmen zu lassen, als Arbeit mit "Seifenlauge und Tünche". Seine wild abstrakten Farb-Ragouts erklären sie zu "Küchenkram". Es gibt Sammler, die Turners Bilder, vom Ruhm des Malers verführt, per Post bestellen - und sich anschließend über deren unscharfe Umrisse beschweren: ein Vorwurf, der freilich in den Ohren des Künstlers wie ein Kompliment klingt. Einem dieser enttäuschten Kunden lässt er über einen Mittelsmann ausrichten, da sei leider nichts zu machen: "Sie sollten Mr. Lenox sagen, dass Undeutlichkeit nun einmal mein Fehler ist." Dabei fällt es selbst Bewunderern oft schwer, im Toben der Turnerschen Elemente noch den Gegenstand zu erkennen. "Das Ende der Welt, Mr. Turner?", rätselt eine wohlwollende Besucherin angesichts einer Kaskade aus Grau und Schwarz, die sich vor einer glühend gelben Wolkenwand ergießt, und des bleichen Sonnenfladens, der fremd wie eine aufgeklebte Münze im Wolkenmeer steht. "Nein, Madam", entgegnet der Maler. "Hannibal beim Überqueren der Alpen." Doch die Kritiker preisen das Bild, loben die "schreckliche Großartigkeit", die "Gefühle von Ehrfurcht und Größe", die es erregt. Und als Turner an einem sonnigen Dezembertag im Jahr 1851 stirbt, gilt er als unumstrittener König der britischen Malerei. Mit großem Gepränge wird er in der Krypta der St Paul’s Cathedral beigesetzt, gleich neben den Grabmalen von Admiral Lord Nelson und dem Architekten Sir Christopher Wren, Wiedererbauer Londons nach dem großen Brand 1666. Ein Denkmal des Malers, fünf Pinsel in den Händen und den Blick ins Weite gerichtet, ziert das Kirchenschiff. In Großbritannien ist er endgültig zum Nationalhelden geworden.

Auf dem Kontinent freilich hadert die Kunstkritik noch lange mit Turners industrieller Revolution. In Deutschland schmäht man seine Werke als Zufallsprodukte, als "knabenhafte Sudelei", als "grelle, geschminkte Buntheit mit einem allgemein nebulistischen Wesen". Italiener drucken anlässlich seiner Ausstellung in Rom Spottbilder mit der Karikatur eines kotenden Hundes, der ausruft: "Auch ich bin ein Maler." Und in Frankreich gibt der Großkritiker Charles Blanc die Lesart vor: "Der Künstler wollte das Unendliche überbieten, er hat sich im Nebel verirrt und fiel ins Delirium." Erst die Impressionisten werden das glühende Licht, die Auflösung der Formen und die geradezu körperliche Macht der Farbe in Turners Malerei zu schätzen wissen - und den Briten posthum zu einem Vater ihrer Bewegung ernennen. Auch in sein Ja zur modernen Welt stimmen sie ein: Claude Monet etwa malt Ladekräne im Hafen von Le Havre oder den Pariser Bahnhof Saint-Lazare. Doch das romantische Pathos, das Turners "Frieden"“ beherrscht, ist verflogen: kein Todesschwelgen mehr, keine schwarzen Segel. Anstelle der düsteren Wucht, der Angst-Lust am "Erhabenen", wird bei den Impressionisten die heitere Gelassenheit der Flaneure regieren.