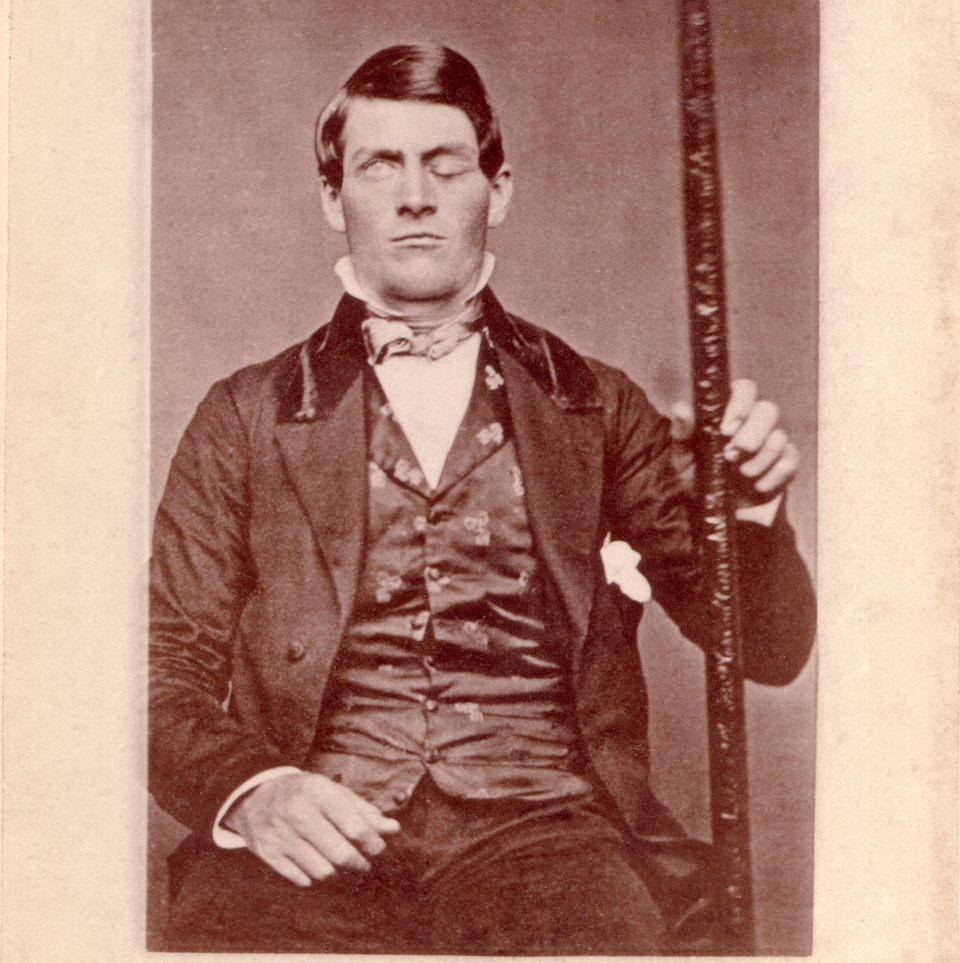

Unbeholfen tapst der Jugendliche an diesem Pfingstmontag durch die Gassen von Nürnberg. Er trägt abgerissene Kleidung. Passanten denken, er ist betrunken. Sprechen kann der Junge nur bruchstückhaft. Beim Näherkommen wird ersichtlich: Trotz seiner ärmlichen Kleidung hat er ein feines Seidentuch um den Hals gebunden. Eine Widersprüchlichkeit, die Kaspar Hauser bis zu seinem frühen und ebenso mysteriösen Tod begleiten wird.

Findelkind mit zweifelhaften Briefen

Es gibt wenig Anhaltspunkte, woher der Junge stammt. Die beiden Briefe in seinem Besitz werfen mehr Fragen auf, als sie Antworten geben. Man habe ihn als Findelkind vor der Tür gefunden, groß gezogen, aber jahrelang nicht aus dem Haus gelassen, bekennt ein namenloser Tagelöhner "von der Bäierischen Gränz" in dem einen Schreiben. Dazu passt der altbayerische Dialekt, den Kaspar Hauser sein Leben lang behalten wird.

Was nicht passt, ist der zweite Brief, den Kaspar Hauser mit sich führt – angeblich von seiner Mutter, die das Geburtsdatum mit dem 30. April 1812 angibt. Schon damalige Schriftvergleiche legen den Verdacht nah, dass beide Briefe von derselben Person stammen – aber mit verstellter Handschrift geschrieben wurden. Adressiert ist der erste Brief an den Rittmeister Friedrich von Wessenig in Nürnberg. Als man ihm den Jungen zeigt, lässt er ihn auf die Polizeiwache bringen.

Offenbar jahrelange Isolation

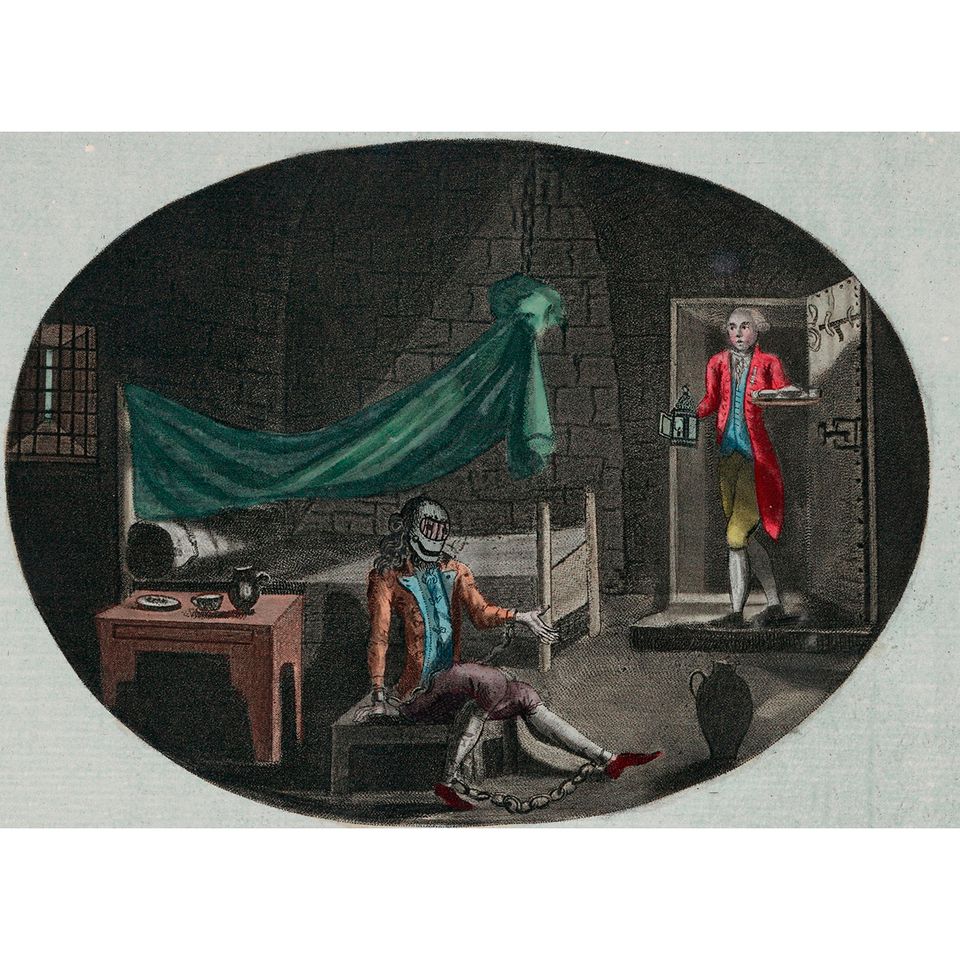

"Kaspar Hauser" schreibt der rätselhafte Findling dort auf einen Zettel, als er nach seinem Namen gefragt wird. Zunächst kommt der eigentümliche Herumtreiber zur Obhut ins örtliche Gefängnis. Er selber erzählt, das er viele Jahre lang in einem fast lichtlosen Raum gefangen gehalten worden sei, nur bei Wasser und Brot, ohne Kontakt zu anderen Menschen oder zur Außenwelt.

Die Notdurft habe er in einem Loch im Erdboden verrichtet. Und nur ab und an habe jemand ihm die Fingernägel oder die Haare geschnitten, während er schlief, so Kaspar Hauser. Seine Aussage, das Wasser habe oft bitter geschmeckt, legt den Verdacht nah, dass man ihn mit Opium betäubt hat. Das Schreiben habe ihm ein geheimnisvoller Mann beigebracht, der ihn nach seiner Freilassung nach Nürnberg gebracht habe.

Auch im Gefängnis bleibt Kaspar Hauser zunächst bei Wasser und Brot. Andere Nahrung lehnt der mysteriöse Findling ab. Er scheint geistig zurückgeblieben, aber trotzdem sehr intelligent und aufnahmefähig. Pädagogen, Theologen und auch Juristen interessieren sich zunehmend für ihn und sein Rätsel. Kaspar Hauser wird zur öffentlichen Attraktion – oder wie es der bekannte Rechtsgelehrte Anselm von Feuerbach schrieb: "Jedermann wurde zu ihm gelassen, der Lust hatte, ihn zu besehen [...] kaum eines geringeren Zuspruchs als das Känguru oder die zahme Hyäne in der berühmten Menagerie des Herrn von Aken".

Kaspar Hauser scheint überempfindliche Sinnesorgane zu haben, aber unterentwickelte Muskeln. Er selbst gibt seiner jahrelangen Kerkerhaft im Dunkeln die Schuld daran. Eine Darstellung, die heute von medizinischer Seite und Hauser-Forschern stark bezweifelt wird. Eine fast lebenslange Kerkerhaft sei mit der körperlichen und geistigen Verfassung des 16 Jahre alten Hausers bei seinem Erscheinen in Nürnberg nicht vereinbar.

Hospitalismus als Verbindung

Die mögliche Schwere der Auswirkungen einer solchen Isolation findet sich heute in verschiedenen Bereichen der Wissenschaft wieder. So wird die absichtliche Aufzucht eines Tieres ohne Kontakt zu Artgenossen zur extremen Verhaltensforschung als "Kaspar-Hauser-Versuch" bezeichnet. Werden Kinder mit entsprechend negativen Folgen schwer körperlich oder psychisch vernachlässigt, wird von Hospitalismus oder auch "Kaspar-Hauser-Syndrom" gesprochen.

Kaspar Hauser ein Schwindler?

Der bekannte Psychiater Karl Leonard (1904 – 1988) sieht diese Entwicklung bei der historischen Person Kaspar Hauser jedoch nicht. Er kommt in seiner Persönlichkeitsanalyse zu dem Schluss, dass Kaspar Hauser "unter solchen Bedingungen über den Zustand eines Idioten nicht hinausgekommen und überdies nicht lange am Leben geblieben wäre. Kaspar Hauser war ein pathologischer Schwindler und hysterischer Psychopath."

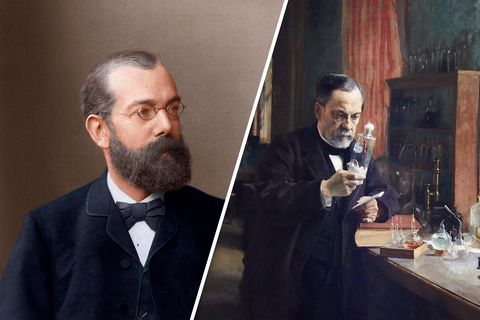

Erbprinz-Theorie um den Großherzog von Baden

Das sieht die damalige Öffentlichkeit anders. Europaweit gibt es Interesse an dem jungen Mann mit der mysteriösen Lebensgeschichte. Bereits Ende des Jahres 1828 kommen erste Gerüchte auf, Kaspar Hauser sei nach seiner Geburt mit einem sterbenden Kind vertauscht worden und tatsächlich der Erbprinz von Baden, geboren am 29. September 1812. Das Ziel des perfiden Planes: eine Nebenlinie von Großherzog Karl von Baden auf den Thron zu bringen und so die Thronfolge zu ändern.

Die Initiatorin des Komplotts: Gräfin Luise Karoline von Hochberg, zweite Ehefrau und Witwe des im Juni 1811 verstorbenen Großherzogs Karl-Friedrich von Baden – dem Großvater von Karl von Baden – und vor der Heirat nur eine unbedeutende Hofdame. Nahrung bekam das Gerücht vor allem dadurch, dass Karl-Friedrich von Baden vor seinem Tod eine folgenreiche Verfügung gemacht hatte: Sollten die männlichen Nachkommen aus seiner ersten Ehe alle sterben, wären die männlichen Nachkommen der zweiten Ehe in Thronfolge an der Reihe.

Als nun der Erstgeborene von Großherzog Karl von Baden, Enkel von Karl-Friedrich von Baden sowie rechtmäßiger Regent und seiner Frau Stéphanie de Beauharnais, kurz nach der Geburt stirbt, öffnete das für Gerüchte um ein vertauschtes Kind Tür und Tor – und hoben den 1828 auftauchenden Kaspar Hauser auf den Platz als verschollenen Erbprinzen. Während also die Gerüchteküche quasi schon überkochte, entwickelte sich Kaspar Hauser prächtig.

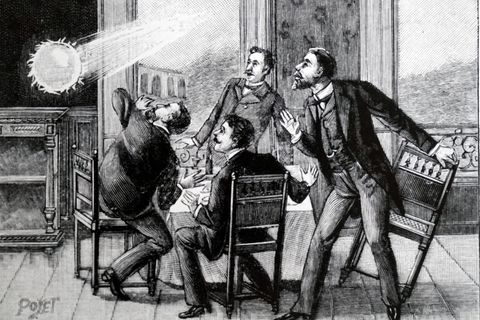

Ein rätselhaftes Attentat

Er kommt in die Obhut des pensionierten Gymnasialprofessors Georg Friedrich Daumer, erhält Unterricht in zahlreichen Fächern und lernt wissbegierig. Zu dieser Zeit ist es aber auch, als das erste mysteriöse Attentat auf Kaspar Hauser die Gerüchte um eine Verschwörung im Hochadel zu untermauern scheint. Kaspar Hauser wird mit einer Schnittverletzung auf der Stirn im Keller von Daumers Haus gefunden.

Seine Aussage: Der maskierte Mann, der ihn 1828 nach Nürnberg gebracht haben soll, stand plötzlich am Hauseingang und verletzte ihn mit den Worten: "Du musst doch noch sterben, ehe Du aus der Stadt Nürnberg kommst". Trotz ausgesetzter Belohnung kann die Polizei den Fall nicht aufklären. Im Gegenteil: Es ergeben sich Fragen.

Blutspuren zeigen, dass Kaspar Hauser mit der offenen Wunde zunächst über die Treppe nach oben gelaufen sein muss, bevor er in den Keller hinunter ging. Im Obergeschoss hielten sich zu diesem Zeitpunkt aber Menschen auf, die ihm hätten helfen können. Es gab aber keinen Hilferuf oder ähnliches. Hatte Kaspar Hauser sich die Wunde selbst beigebracht, um Aufmerksamkeit zu erregen?

Ansbach: Anselm von Feuerbach nimmt sich Hauser an

Sicherheitshalber wird Kaspar Hauser nach Ansbach gebracht. Gerichtspräsident Anselm von Feuerbach hatte seine Fürsorge übernommen und einen Platz bei einer Familie im gut 40 Kilometer entfernten Ort gefunden. Der britische Lord Philipp Henry Earl Stanhope ist von Hausers Geschichte fasziniert, erhält die Pflegschaft über ihn. Feuerbach bringt Hauser 1832 als Schreiber in seinem Gericht unter. In Ansbach verkehrt Kaspar Hauser in den besten Gesellschaftskreisen, gilt als leidenschaftlicher Tänzer.

Trotzdem kehrt keine Ruhe ein. Stanhope verliert das Interesse an ihm. Die angekündigte Englandreise löst sich in Nichts auf. Dann stirbt am 27. Mai 1833 überraschend sein fürsorglicher und väterlicher Freund Anselm von Feuerbach. Ein schwerer Schlag für Kaspar Hauser. Zudem stellt sich die Schreiberposition bei Gericht als niederrangig heraus. Gleichzeitig wird es sehr ruhig um Kaspar Hauser. Das Jahr vergeht - um mit einem Paukenschlag zu enden. Kaspar Hauser fällt offenbar erneut einem Attentat zum Opfer.

Zweites Attentat im Hofgarten

Es ist der 14. Dezember 1833. Ein Unbekannter hat ihn im Namen des Hofgärtners zu einem Treffen in den Ansbacher Hofgarten gebeten, gibt Kaspar Hauser später zu Protokoll. Dort habe er aber niemanden gesehen, also sei er in Richtung des Uz-Denkmals gegangen, als ihn plötzlich ein bärtiger Mann angesprochen und mit einem Messer angegriffen habe. Zuvor habe der Unbekannte ihm einen lila Damenbeutel hingehalten.

Die Stichverletzung ist lebensgefährlich. Die Polizei durchsucht den Ansbacher Hofgarten, findet den Damenbeutel mit einem handgeschriebenen Zettel darin – erneut mit Hinweis auf die "Baierische Gränze" wie schon im ersten Brief bei Hausers Auftauchen in Nürnberg 1828 und der Formulierung "Hauser wird es Euch ganz genau erzählen können, wie ich aussehe und wo her ich bin." Tatsächlich kommt Kaspar Hauser nicht mehr dazu, irgendjemanden genauer zu beschreiben.

Kaspar Hauser stirbt 1833

Er stirbt am 17. Dezember 1833 an den Folgen der Stichwunde – erst 21 Jahre alt. Ob er sich die Verletzung selber beigebracht hat oder der geheimnisvolle Attentäter wirklich existiert, ist bis heute nicht geklärt. Schriftanalysen legen jedoch den Verdacht nah, dass Kaspar Hauser den gefundenen Zettel selber geschrieben hatte. Psychologinnen und Psychologen gehen heute davon aus, dass er mit der selbst beigefügten Verletzung erneut Aufmerksamkeit erzeugen wollte – ähnlich wie mit der vorhergehenden Schnittwunde auf der Stirn. Nur das die Stichverletzung ungewollt zu tief wurde.

Verschiedene Hauser-Forschende sind der Ansicht, dass Kaspar Hauser damals absichtlich zum Uz-Denkmal gegangen ist, um sich dort auf einen Findling zu setzen. Hier sei es einfacher gewesen, sich die Stichverletzung selber beizubringen, als beim Stehen im Schnee im Ansbacher Hofgarten. Trotz des kalten Wetters habe Hauser keinen Mantel getragen – wahrscheinlich, um mit dem Messer leichter zustechen zu können. Möglich sei auch, dass er sich mit der Stichwaffe gegen einen Baum gelehnt habe, aber auf dem Schnee weggerutscht sei und das Messer so tiefer als geplant eingedrungen sei.

Rätselhafter Blutfleck und Genanalysen

Beerdigt wurde Kaspar Hauser am 20. Dezember 1833 unter großer Anteilnahme der Bevölkerung auf dem Ansbacher Stadtfriedhof. Auf seinem Grabstein steht in Latein: "Hier liegt Kaspar Hauser. Rätsel seiner Zeit, unbekannt die Herkunft, geheimnisvoll sein Tod 1833." Das wird auch wohl weiterhin so bleiben. Verschiedene Versuche, per Genanalyse eine Verbindung zum badischen Adelshaus herzustellen und damit die Erbprinz-Theorie zu bestätigen, haben bisher kein verlässliches Ergebnis gebracht.

Sowohl 1996 als auch 2002 wurden entsprechende Tests mit mutmaßlichen Erbgutresten Kaspar Hausers durchgeführt: einmal mit Haaren und einmal mit Blut. Der Blutfleck ist in einer Unterhose, die als Beweisstück des damaligen Messerattentats im Hofgarten aus dem Ansbacher Gericht über den Historischen Verein bis in das Kaspar-Hauser-Museum in Ansbach gelangt ist. Gerüchten zufolge soll der Blutfleck aber ungünstigerweise immer mal wieder mit anderem Blut aufgefrischt worden sein – wegen der Optik. Ob das wirklich stimmt, wird wohl ein Rätsel bleiben. Ebenso wie die Verschwörungstheorie rund um den Erbprinzen von Baden.