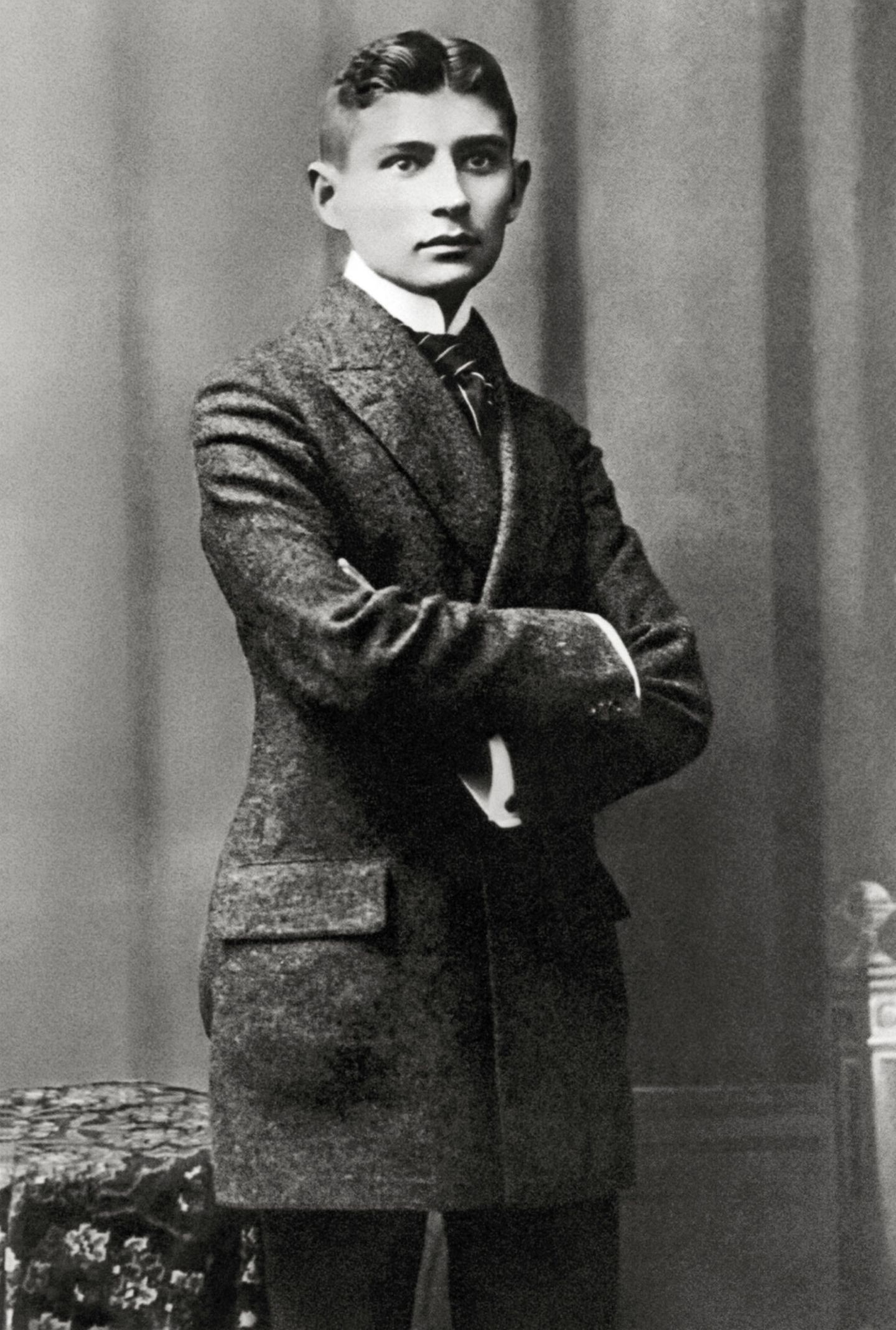

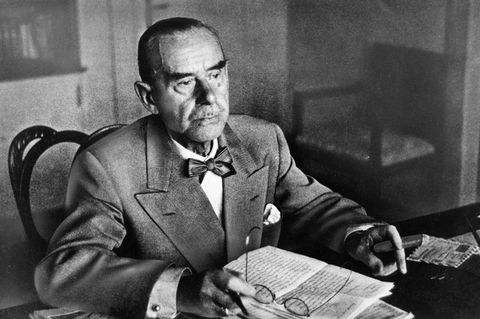

So könnte eine seiner Erzählungen anfangen: Als der Versicherungsbeamte Franz K. am letzten Juliwochenende 1914 aus unruhigem Urlaub ins heimische Prag zurückkehrt, findet er die Stadt zu einem ungeheuren Untertan verwandelt.

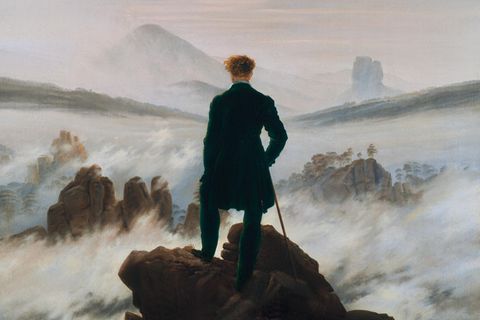

Patriotische Massen schieben singend durch die Straßen. Kriegswillige aus ganz Böhmen strömen in die Kasernen. Offiziere schnarren Befehle und rasseln mit den Säbeln. Und die einst Goldene Stadt trägt jetzt stumpfes Feldgrau.

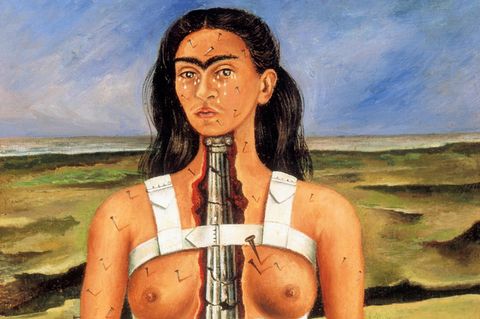

Tagelang taumelt Franz Kafka zwischen Abscheu und Faszination. Ein ehemaliger Mitschüler beobachtet ihn am Rand einer vaterländischen Demonstration auf dem Wenzelsplatz, wie er "mit unwahrscheinlich geröteten Wangen" und sichtbar ergriffen Jubel der Menge "wild in der Luft herumfuchtelt".

Armeen von Interpreten werden sich am Rätsel Kafka abarbeiten

Doch den Artilleriesoldaten, die am 6. August mit Blumenschmuck und Heil-Rufen zwischen den Banken und Geschäftshäusern der Prachtstraße Am Graben aufmarschieren, wünscht er bereits "mit Leidenschaft alles Böse". Und zu den allabendlichen patriotischen Umzügen, "eine der widerlichsten Begleiterscheinungen des Krieges", geht er auf eisige Distanz: "Ich stehe dabei mit meinem bösen Blick."