Von Beginn an prägen zwei Faktoren die Geschichte Hamburgs: die Naturgewalten und der Handel. Eiszeitliche Ablagerungen haben gut 100 Kilometer von der heutigen Nordsee entfernt einen Höhenrücken geschaffen, der oberhalb einer Furt durch die Alster nahe an den Fluss heranrückt, kurz bevor er in die Elbe mündet – eine natürliche, auch vor Hochwasser geschützte Fernstraße durch die Sümpfe und Moraste des umliegenden Tieflandes.

Schon in der mittleren Steinzeit lassen sich Menschen an diesem Ort nieder; um 750 n. Chr. errichten germanische Sachsen auf der Anhöhe einen befestigten Handelsplatz, die Hammaburg – wohl eine kreisförmige, mit einem Wallgraben gesicherte Ansammlung von Wohn- und Wirtschaftsgebäuden.

Nachdem der christliche Kaiser Karl der Große im Jahr 804 die heidnischen Sachsen unterworfen hat, lassen er oder sein Nachfolger in der erneuerten Burg eine hölzerne Kirche anlegen, später auch eine Missionsstation.

Handwerker, Fischer und Kaufleute ziehen herbei. An einem Mündungsarm der Bille, einem Nebenfluss der Elbe, in die Alster befestigen sie das sumpfige Ufer mit Reisigbündeln; dies ist Hamburgs erster Hafen. Später ersetzen die Siedler diese einfache Landestelle durch einen Pier aus parallel zum Ufer geschichteten und Richtung Wasser verpflockten Baumstämmen. Eine Treppe aus Stammstücken, deren schlüpfrige Stufen mit Kiessand und Holzkohle ausgefüllt sind, führt auf die Palisaden der Burg zu.

Im Jahr 845 stürmen dänische Wikinger diese Stufen hinauf, plündern die Burganlage und äschern sie ein. Das spätere Hamburg, zu dieser Zeit in Burg und umgebender Siedlung Wohnstatt für vielleicht 250 Menschen, erlebt seine erste Feuersbrunst.

Es wächst eine Gemeinschaft, die sich früh in der Kunst der Wiedergeburt übt

Bis ins 11. Jahrhundert wird die kleine Kolonie noch mehrmals verwüstet, nun von slawischen Stämmen, die im Norden und Osten der Elbe ansässig sind. Doch die Händler kehren immer wieder zurück, fangen neu an. Und stetig ziehen Menschen hinzu, Westfalen, Friesen, Niederländer, Holsteiner.

Allmählich dehnt sich die Ansiedlung in die tiefer gelegenen Marschen aus, obwohl dort regelmäßig Sturmfluten die Elbe und ihre Nebenflüsse über die Ufer drücken. Die Kolonisten schütten den Grund mit Dung, Abfällen und Bauschutt auf, setzen so ihre Häuser und Speicher höher, bauen Deiche, legen Polder und Fleete zur Entwässerung an, stauen die Alster zum Mühlensee auf.

Sie bleiben auch, als 1284 abermals ein Feuer die Stadt verheert. Eine Gemeinschaft aus rund 5000 Einwohnern ist inzwischen entstanden, die – so lässt sich vermuten – Gefahren und Verlusten mit einem unsentimentalen Pragmatismus begegnet. Die sich früh in der Kunst der Wiedergeburt übt.

Nach dem Brand von 1284 errichten die Hamburger ein neues Zentrum aus Rathaus, Gericht, Münze und Waage. Die Balkenzwischenräume der einfacheren Häuser füllen sie nun nicht mehr mit geflochtenen Zweigen und Lehm aus, sondern mit Ziegeln. Bewährtes aber erhalten sie: die ausgegrabenen Fleete, den Grundriss der Straßen und Brücken. Den an die Unteralster verlegten Hafen.

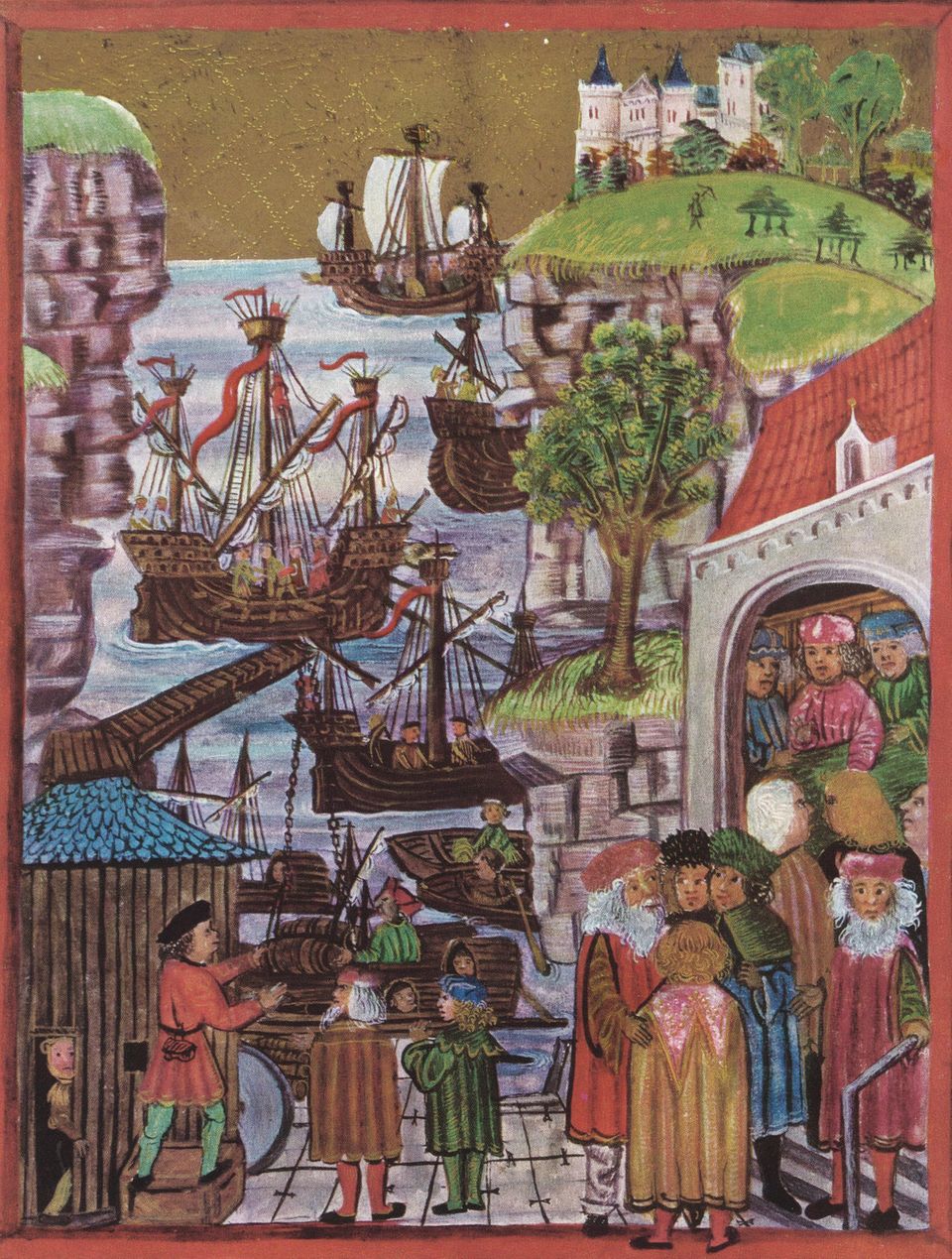

Denn die Fernkaufleute haben ein weiteres, noch ertragreicheres Geschäft ausfindig gemacht: den Umschlag von Waren zwischen Osteuropa und der Nordsee. Die Elbe hinab kommen Bauhölzer, Kupfer aus dem Harz, brandenburgisches Getreide, Pech, Blei, Zinn. Vor allem jedoch landen nur rund 60 Kilometer entfernt, im aufblühenden Ostseehafen Lübeck, schwedische Erze an, Heringe aus Schonen, Bernstein, Butter, Pelze, Honig und Bienenwachs (das Leuchtmittel der Zeit).

Schon um 1216 war das Geschäft zwischen den beiden Städten so lohnend, dass die Lübecker eine nach Westen gerichtete Brücke über die Trave bauten. Wo zuvor nur eine Fähre verkehrte, bildet sich nun eine feste Ost-West-Achse.

Über den kurzen Landweg werden die Güter an die Alster gebracht und dort auf Koggen vor allem nach Flandern und England verschifft – von wo Tuche und Wein nach Osten zurückströmen; eine enorme Rolle spielt zudem Salz, das aus Lüneburg und Frankreich kommt.

Die Verbindungsstraße zwischen den beiden Meeren sichern Hamburg und Lübeck gemeinsam – und werden gleichsam im Tandem reich. Denn die Achse dieser zwei Städte ist ein Herzstück der Hanse, jenes ursprünglich niederdeutschen, bald aber internationalen Kaufleute- und Städtebundes, der auf dem Zenit seiner Macht im 14. und 15. Jahrhundert den Warenverkehr von Nowgorod bis nach Brügge beherrscht, Niederlassungen in England wie Skandinavien unterhält und an Ost- und Nordsee einflussreicher ist als mancher Fürst.

Wo indes die Macht der Händler mit Waffengewalt verteidigt werden muss, halten sich die Hamburger meist zurück: Selbst auf die Gefahr hin, die Verbündeten zu verprellen, setzt der Rat der Stadt lieber auf Geld und Diplomatie, laviert – auch gegenüber den eigenen Landesherren, erst den Grafen von Holstein, später den Königen von Dänemark. Zäh manövriert die Stadt sich aus der Abhängigkeit von diesen Fürsten heraus, erlangt nach und nach den Status einer allein dem Kaiser untertanen "Reichsstadt".

Hamburg wird zum "Brauhaus der Hanse"

Ähnlich ist es im Inneren. Zwar hat sich eine Schicht reicher Großkaufleute herausgebildet, die den Ton angibt. Aus ihren Reihen stammen die 20 bis 30 Mitglieder des "Ehrbaren Rates", die – ohne die Bürger zu fragen – die eigenen Nachfolger sowie die Bürgermeister wählen und die Geschicke der Stadt lenken.

Doch zeigen sich diese vornehmen Hamburger Geschlechter durchaus bereit, den weniger vermögenden Händlern, Handwerkern und Krämern gewisse Mitspracherechte etwa bei Abgaben und Kriegserklärungen einzuräumen – sofern diese Männer Grund in der Stadt besitzen und den Bürgereid geschworen haben, somit Steuern zahlen und Wehrdienst leisten. Diese zweite, weniger mächtige politische Institution neben dem Ehrbaren Rat nennt sich die "Erbgesessene Bürgerschaft".

Derart pragmatisch geführt, mehrt Hamburg seinen Reichtum und Einfluss, gedeiht trotz häufiger Flutkatastrophen, Brände, Pest- und Pockenepidemien. Zuwanderer treten an die Stelle der Toten; die Feuer machen Platz für zunehmend steinerne Häuser mit Schiefer- und Ziegeldächern, ja teuren Glasscheiben in den Fenstern.

Zahlreiche Straßen haben nun, im späten Mittelalter, ein Pflaster aus Feldsteinen (vermögende Bürger sind angehalten, in ihren Testamenten eine kleine Stiftung für deren Unterhalt auszuloben). Vom Nikolaikirchturm schlägt die erste Turmuhr. Nachts aber brennt lediglich am Rathaus sowie auf drei Alsterbrücken je eine Tranlaterne; späte Passanten müssen eine eigene Lampe tragen.

Doch die Wirtshäuser haben ohnehin im Winter um 21 Uhr Sperrstunde, im Sommer um 22 Uhr – und das, obwohl Hamburg als "Brauhaus der Hanse" gilt, sein Bier weithin berühmt ist und ein wichtiger Exportartikel.

Eine Neuordnung des Welthandels und des Glaubens

Da fährt das 16. Jahrhundert gleich einer Sturmböe in diese gemächliche Entwicklung. Christoph Kolumbus hat Amerika entdeckt, Vasco da Gama den Seeweg nach Indien, England und die Niederlande wachsen zu Seemächten heran – eine Neuordnung des Welthandels zeichnet sich ab, eine Verschiebung seines Kraftfeldes nach Westen und hin zum Atlantik. Etliche Hansestädte verlieren den Anschluss, werden von den aufstrebenden Konkurrenten verdrängt.

Zur gleichen Zeit erschüttert Martin Luthers evangelische Lehre das Geistesleben. Binnen weniger Jahre erfasst die Reformation weite Teile Deutschlands. Auch Hamburg.

Dort sind die katholischen Kleriker längst ein Gespött und Ärgernis. Dass viele offen mit Konkubinen leben, mag ja noch angehen, doch die Selbstherrlichkeit des Domkapitels (des Priesterkollegiums, das den Bischof am Ort vertritt) an der alten Hauptkirche ärgert die Bürger. Zumal die geistlichen Herren offensichtlich Geld aus der Almosensammlung für die Armen unterschlagen haben.

1529 setzen Rat und Bürgerschaft eine revolutionäre, von einem Mitarbeiter Luthers ausgearbeitete Kirchenordnung in Kraft: Almosensammlung und Geistlichkeit werden Vertretern der Kirchspiele (also Laien) unterstellt, die lateinische Messe, die Heiligenverehrung und die Autorität des Papstes verworfen, Klöster in Stiftungen umgewandelt.

Umgestaltung der Natur nach den Bedürfnissen der Händler

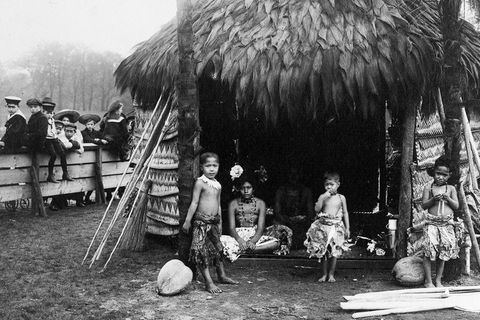

Kurz: Hamburg wird evangelisch – und bald zum Zufluchtsort für Exilanten der Religionskriege, die nun Europa verheeren. Vor allem die Rekatholisierung der Hafenstadt Antwerpen in Flandern, das damals der papsttreuen spanischen Krone untersteht, treibt Hunderte Niederländer an die Alster, darunter tüchtige Kaufleute und innovative Tuchmacher, die fortgeschrittene Techniken und neue Handelskontakte mitbringen.

Mit ihnen kommen kurz zuvor aus Spanien und Portugal nach Antwerpen geflohene Juden: Spezialisten in dem noch jungen Geschäft mit Amerika, für teure Kolonialwaren wie Zucker, Kaffee, Tabak, Kakao, Gewürze.

Binnen Kurzem werden zwei von 42 großen Handelshäusern in jüdischer Hand sein – und 32 in niederländischer. Wird Niederländisch Geschäfts- und neben dem Plattdeutschen die zweite Umgangssprache, führen Hamburger Kaufleute ihre Bücher und Korrespondenz weitgehend auf Niederländisch.

Zeitweilig erlaubt der Rat auch englischen Händlern, ihr Quartier in der Stadt aufzuschlagen, den Tuchumschlag zu monopolisieren – und bricht damit die Regeln der Hanse, die solche Privilegien für Außenseiter verbieten. Rascher als andere haben die Hamburger begriffen, dass die Macht des Kaufmannsbundes schwindet, und suchen Anschluss an den Nordatlantikhandel. An die neue Zeit.

Um mehr und größere Schiffe abfertigen zu können, richten sie abermals einen neuen Hafen ein, diesmal direkt an der Elbe, kurz hinter der Einmündung der zu eng gewordenen Alster. Arbeiter durchstechen Flussinseln, graben Kanäle und lenken so den nördlichen Arm des verzweigten Stroms näher an die Stadt, baggern die entstehende Fahrrinne stetig aus. Entschlossener denn je formen die Erben der mittelalterlichen Pioniere die Natur nun nach ihren Bedürfnissen um.

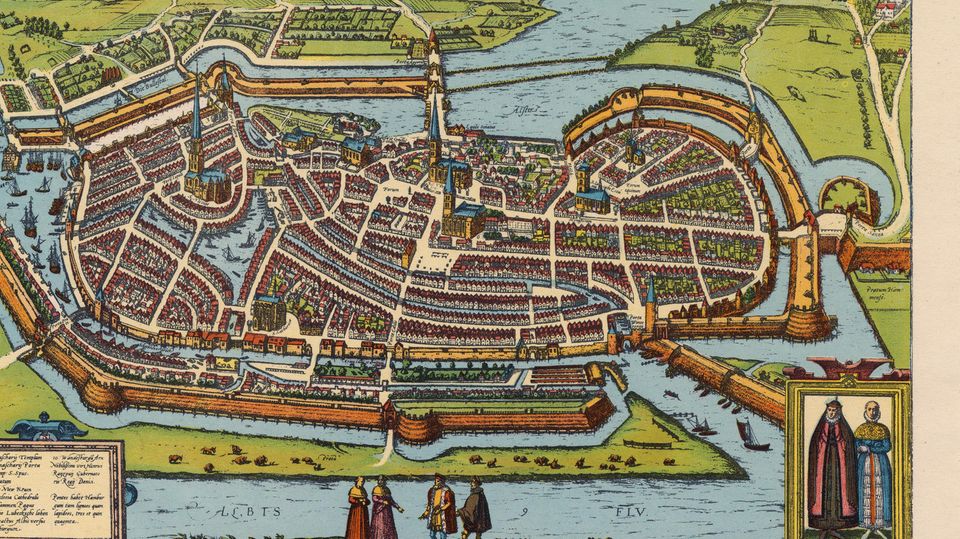

In dieser Aufbruchszeit geben die Immigranten Hamburg den letzten Schub, zur eigenständigen Handelsmetropole zu werden. Zum wichtigsten Hafen des Reichs. Um 1620 ist das eigentümlich amphibische Gemeinwesen mit 40 000 Einwohnern die größte Stadt Deutschlands – und, so rühmt man, die am besten befestigte.

In kluger Voraussicht haben Rat und Bürgerschaft mit Sonderabgaben einen Gürtel aus gewaltigen Wällen, Wassergräben und Bastionen finanziert, der einen unregelmäßigen Kreis von knapp 2,5 Kilometer Durchmesser zwischen Elbe und Außenalster umspannt.

In Kriegszeiten ist Hamburg sicher und neutral

Es ist gut angelegtes Geld: Als zwischen 1618 und 1648 der Dreißigjährige Krieg das Land verheert, genießen die Hamburger hinter ihren Schanzen nahezu völlige Sicherheit. Zumal fast alle Kriegsparteien Nachschub übers Meer brauchen – und Hamburgs Kaufleute zuverlässig liefern. Die Stadt, selber die meiste Zeit neutral, geht unbeschadet aus der Katastrophe hervor, mehr noch: Sie ist gestärkt.

Die größte Gefahr für ihren von festen Mauern geschützten Reichtum geht von einer Naturkraft aus – der See. Viermal verwüsten Sturm und Fluten allein zwischen 1618 und 1648 die Innenstadt, decken Speicher ab, lassen Keller und Straßen volllaufen, Vieh ersaufen, heben Schiffe über den Kai und gegen die Häuser, sodass deren Wände einstürzen.

Solche Unglücke gleichen Tributen an das Element, dem die Bürger alles verdanken.

Denn während in den meisten deutschen Städten nach dem Dreißigjährigen Krieg Elend und Stagnation herrschen, dauert Hamburgs Aufstieg an – auch als Standort früher Industrien, die importierte Rohstoffe zu Exportgütern veredeln. So verarbeiten Weber Wolle und Seide zu erlesenen Tüchern; stellen Brauer ein würzig-süßliches Weißbier her, das bis nach Portugal und Russland geliefert wird; und raffinieren Zuckersieder (zumeist amerikanischen) Rohzucker.

Wahrhaft reich durch Handel und Gewerbe wird indes nur eine schmale Oberschicht – während sich sonntags vor den Kirchen die Bettler drängen. Immer mehr Kinder sind im verkommenen städtischen Waisenhaus untergebracht, wo sie unter Läusen, Grind und Krätze leiden, an Skorbut und Tuberkulose, zu Hunderten jung sterben. In den Armenvierteln schlafen Familien auf dem blanken Boden, weil sie sich kein Stroh leisten können.

Tausende sind erwerbslos, oft nicht durch eigene Schuld: Denn die Zünfte lassen nur eine Minderheit der ausgebildeten Handwerker zu. Viele arbeiten deshalb illegal, als "Bönhasen". Der Name kommt von den Dachböden, auf denen sie ihre Werkstätten oft verstecken – und daher, dass sie von den Etablierten wie die Hasen gejagt werden, sobald jemand sie denunziert: ein von Gaffern bejubeltes Spektakel über Dächer und Firste, an dessen Ende der Ergriffene nicht selten brutal misshandelt, gar zum Krüppel oder totgeschlagen wird.

Wer kein schuldenfreies Grundeigentum hat, bleibt von der Politik ausgeschlossen

In dieser Zeit kommt es zwischen der Erbgesessenen Bürgerschaft und der Ratsaristokratie immer häufiger zu Machtkämpfen bis hin zum offenen Aufruhr. Im Kern geht es um die Frage, ob die Bürgerschaft vom Rat Rechenschaft über dessen Politik verlangen kann. Schließlich greift 1708 der Kaiser ein und entsendet einen Minister sowie Soldaten, um die Ordnung wiederherzustellen.

Vier Jahre dauern die Verhandlungen, dann erhält Hamburg eine neue Verfassung. Beide Institutionen sollen nun gemeinsam regieren. Zwar darf nur der Rat Gesetze einbringen, doch braucht er zu deren Verabschiedung fortan die Zustimmung der Bürgerschaft, die zudem die Einhaltung der Verfassung überwachen soll.

Doch betrifft all das ohnehin nur mehrere Hundert Zunftgenossen und Kaufleute: Denn wer kein schuldenfreies Grundeigentum hat, bleibt weiter von der Politik ausgeschlossen.

Unbefangen setzen die Erfolgreicheren unter Hamburgs Bewohnern nun Akzente im Stadtbild. Patrizierhäuser glänzen mit prächtigen Portalen, Kirchen werden saniert oder neu gebaut, darunter der "Michel", die große St.-Michaelis-Kirche: Ein Barockbau ersetzt 1762 den zuvor vom Blitzschlag eingeäscherten Vorgänger.

Wo Raum ist in der Stadt, werden Bäume gepflanzt, Alleen geschaffen. Reiche Kaufleute legen vor den Wällen großzügige Landhäuser inmitten kunstvoller Parks an, etwa entlang der Elbchaussee zwischen der Nachbarstadt Altona und dem Örtchen Blankenese.

Nicht zuletzt verwandelt ihr Geld Hamburg, so ein Zeitgenosse, in ein "allgemeines Wirtshaus der Musen". Weniger die bildende Kunst, wohl aber das Kunsthandwerk blüht. Und vor allem die Musik: Über Jahrzehnte bekleiden die Komponisten Georg Philipp Telemann und dessen Nachfolger Carl Philipp Emanuel Bach das Amt des städtischen Musikdirektors, ziehen die besten Virtuosen ihrer Zeit an.

Für einige Jahre leitet der Dichter Gotthold Ephraim Lessing das Schauspielhaus (seit 1767 "Deutsches Nationaltheater" genannt), er scheitert aber am leichteren Geschmack des Publikums. Denn da sind die Bürger eisern: Wer nicht gefällt, sich kommerziell nicht bewährt, muss sehen, wo er bleibt – so willkommen er in ihren privaten Lesezirkeln, weltläufigen Tee- und Abendgesellschaften auch sein mag.

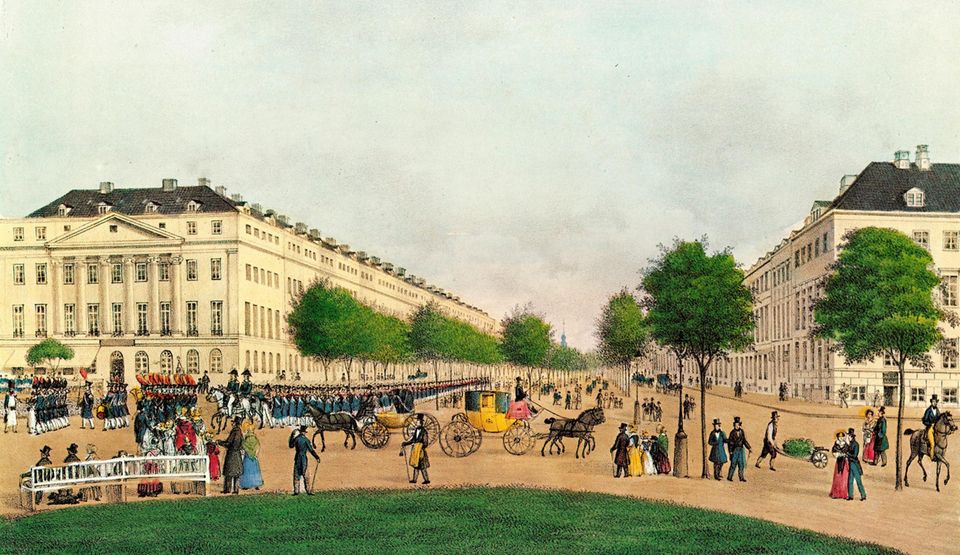

Eher schon fördern die Vermögenden das Gemeinwohl auf praktische Art. 1765 gründen sie eine "Patriotische Gesellschaft", die ein Schul- und Arbeitshaus für die Armen schafft, die Brandbekämpfung und auch die Straßenbeleuchtung verbessert: Eine Generation später erhellen bereits 1473 Öllampen die Nacht – keine andere deutsche Stadt leistet sich einen derartigen Aufwand. Auf Initiative der Gesellschaft wird zudem der Jungfernstieg verbreitert und mit 200 Linden in drei Reihen bepflanzt.

Doch da anders als in anderen deutschen Städten an der Elbe weder ein Bischof noch ein Fürst residiert, der die Stadt aus erpressten Steuern verschönern könnte, ist der Prunk der repräsentativen Bürgersitze eher versteckt.

Und dann, im Sommer 1789, die Französische Revolution. Anfangs begrüßen viele der reichen, liberalen Hamburger den Aufstand gegen den absolutistischen König. Doch schon bald radikalisiert sich die Rebellion jenseits des Rheins, erwachsen daraus europaweite Kriege. Abermals setzt die Handelsstadt auf Neutralität, ab 1804 lässt der Rat zum Zeichen seiner friedlichen Gesinnung sogar die einst teuer errichteten Bastionen entlang der alten, längst zu engen Wallanlagen fast ausnahmslos abbrechen und die Wälle selbst in lichte Promenaden umwandeln.

Auch der baufällige Dombezirk samt seinem mittelalterlichen Gotteshaus wird in diesen Jahren abgerissen. Bereits zuvor haben etliche heruntergekommene Wohnhäuser lukrativen Speichern weichen müssen.

Die "Freie Hansestadt" wird eine souveräne Republik

Da löst sich unter dem Druck Napoleon Bonapartes 1806 das altehrwürdige Heilige Römische Reich deutscher Nation auf. Hamburg wird als "Freie Hansestadt" eine souveräne Republik – und bereits Ende des Jahres von französischen Truppen besetzt: Nach seinen Siegen über Österreich und Preußen will Napoleon nun auch England in die Knie zwingen und verhängt eine Handelssperre gegen die Insel.

Für Hamburg bedeutet das den fast völligen Ruin. Ganze Gewerbezweige wie die Zuckerraffinerien brechen zusammen, alteingesessene Handelshäuser wandern nach London oder Sankt Petersburg ab, die Arbeiter verelenden. Dennoch erpressen die Franzosen immer neue Tribute, die das letzte Kapital aus der Stadt saugen.

Als 1813 Napoleons Herrschaft über halb Europa schließlich zu wanken beginnt, die verbündeten Russen, Preußen und Österreicher zurückschlagen, teilt der französische Stadtkommandant 10 000 Hamburger zur Zwangsarbeit ein und lässt sie die Festungswälle wieder aufschütten. Um freies Schussfeld zu haben, reißen seine Soldaten die Häuser der Vorstädte nieder. Erst am 30. Mai 1814, knapp zwei Monate nachdem Napoleon abgedankt hat, gibt auch sein Statthalter an der Elbe auf und zieht mit seinen Truppen ab.

Mancher zweifelt, dass Hamburg sich von der wirtschaftlichen Zerrüttung dieser Jahre erholen kann. Doch der Überlebenswille siegt. Alte Handelsverbindungen werden wiederbelebt, neue geknüpft, Reeder beginnen Flotten aufzubauen, Bankhäuser wie Heine oder Warburg finanzieren sie. Nicht zuletzt gedeiht im liberalen, weltinteressierten Klima der Kaufmannsstadt die Publizistik: Um 1830 erscheinen an der Elbe mehr Zeitungen und Zeitschriften als irgendwo sonst in Deutschland.

Rat und Bürgerschaft ersetzen gotische Klöster und Kirchen durch Gebäude im klassizistischen Stil, altehrwürdige Gemäuer durch moderne Nutzbauten, vertiefen und erweitern den Elbhafen, bauen die Vorstädte St. Pauli und St. Georg neu auf. Immer noch aber drängt sich die Masse der knapp 140 000 Einwohner auf dem vormals befestigten Gebiet zwischen Millern-, Damm- und Steintor.

Die erste Voraussetzung für irgendwelche bauliche Schönheit in Hamburg wäre ein großer Brand.

Der Aufschwung ändert wenig am Elend der Gängeviertel, jener Slums aus schmalen, labyrinthischen Gassen, zwischen denen die Armen in feuchten Kellern, überfüllten Gemeinschaftswohnungen, Hütten und baufälligen Hausfluren vegetieren. Ändert wenig an Hamburgs insgesamt altmodisch-biederem Flair.

Zwar erinnert das dichte Netz von Flüssen und Fleeten manche Besucher an Venedig. Doch hat bereits um 1800 ein englischer Reisender angesichts der über Jahrhunderte ohne System, in vielen überholten Stilen und oft mittelmäßiger Ausführung emporgewucherten Stadt bemerkt: "Die erste Voraussetzung für irgendwelche bauliche Schönheit in Hamburg wäre ein großer Brand."

Im Mai 1842 legt die größte Feuersbrunst in der 1000-jährigen Hamburger Geschichte weite Teile der Stadt in Asche und Schutt. Danach erfindet sich die Kapitale der Händler neu.

Zu dem, was überdauert, gehört ausgerechnet ein Teil der Gängeviertel. Erst nach einer verheerenden Choleraepidemie 1892 beginnt der Rat (inzwischen "Senat" genannt), die Elendsquartiere zu sanieren – wenn auch zögernd.

Noch bis zum Zweiten Weltkrieg besteht ein Rest der Gängeviertel. Da lösen im Sommer 1943, knapp 1200 Jahre nach dem ersten überlieferten Stadtbrand, alliierte Bomber einen Feuersturm aus, der das alte Elend wie den neuen Protz gleichermaßen vernichtet, alles bis dahin Denkbare übersteigt.

Aber auch das Meer bleibt gefährlich. Im Februar 1962 trifft neuerlich eine Sturmflut die Stadt und tötet mehr als 300 Menschen.

Nur vier Jahre darauf wird erstmals ein Frachtgut-Container in Hamburg gelöscht. Binnen weniger Jahrzehnte verändern die großen Metallkisten den Seeverkehr komplett, werden die gigantischen Spezialfrachter, auf denen sie sich stapeln, zu Symbolen der Globalisierung.

Und Hamburg? Die von Naturgewalten und Handel geprägte Stadt zwischen den Flüssen? Nimmt die Herausforderung an, baut den Hafen aus, stärkt den Hochwasserschutz, richtet den Blick nach vorn. Wie eigentlich immer in den vergangenen 13 Jahrhunderten.