Die Schläge von Hämmern und Meißeln hallen durch den Talkessel von Deir el-Bahari auf der Westseite des Nils bei Theben. Sie tönen aus dem Totentempel der Hatschepsut, der sich hier in drei mächtigen Terrassen an den Felsen schmiegt.

Doch die Steinmetze legen nicht etwa letzte Hand an das beeindruckende Monument. Sie haben eine andere Mission: Zerstörung. Sie tilgen den Namen der Hatschepsut, wo immer sie ihn finden können. Zertrümmern die Statuen, die jene Königin zeigen, die es einige Jahrzehnte zuvor gewagt hat, sich selbst zum Pharao zu erheben. Und diesen Rang auch nicht aufgab, als ihr Stiefsohn und Mitregent Thutmosis III., für den sie das Amt anfangs ausgeführt hat, alt genug war, um allein zu gebieten über das Land und die Menschen am Nil.

Die Gründe für den Bildersturm sind bis heute rätselhaft

Erst als die Pharaonin im 22. Jahr ihrer Regierung (etwa 1458 v. Chr.) stirbt und im Tal der Könige im Gebirge hinter dem Talkessel von Deir el-Bahari beigesetzt wird, ist Thutmosis III. Alleinherrscher. Perfekt ausgebildet und militärisch geschult wird er das Pharaonenreich binnen dreier Jahrzehnte in zahlreichen Kriegen zur Weltmacht schmieden. Schließlich erstreckt sich das ägyptische Territorium vom Taurus-Gebirge im Südosten der heutigen Türkei bis zum vierten Nilkatarakt im heutigen Sudan.

Doch irgendwann in den späten Jahren seiner Regierung (sie währt bis 1425 v. Chr.) beschließt er, das Andenken an seine Stiefmutter auszulöschen. Niemand kann heute noch sagen, warum genau. Persönlicher Hass scheidet wohl aus, denn dann hätte Thutmosis III. sicher nicht so lange gewartet und auch keinen eigenen Tempel direkt neben den ihren gebaut. Möglich, dass eher die mächtige Priesterschaft eine Rolle gespielt hat. Denn dass sich eine Frau als männlicher Pharao ausgibt, wie es Hatschepsut getan hat, widerspricht der altägyptischen Weltordnung.

Mehr als 3000 Jahre bleibt das Andenken von Hatschepsut nahezu vollständig ausgelöscht

Die Steinmetzen arbeiten wochenlang, und sie arbeiten gründlich, ersetzen die leeren Namensringe der Pharaonin zuweilen mit den Namen ihres früh verstorbenen Mannes und Halbbruders Thutmosis II. Für mehr als 3000 Jahre wird das Andenken von Hatschepsut nahezu vollständig ausgelöscht bleiben. Im 19. Jahrhundert kündet von der einstigen Pracht nur noch ein gewaltiger Haufen Trümmer. Bis Archäologen ab 1858 den Talkessel von Deir el-Bahari zu erkunden beginnen, nach und nach die Reste des Tempels freilegen, dabei auch auf die Spuren des Bildersturms von einst stoßen – und das große Puzzeln beginnt.

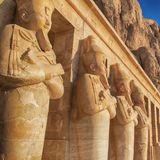

Zahlreiche Missionen haben vor Ort Ausgrabungen durchgeführt, darunter der britische Egypt Exploration Fund und das Metropolitan Museum of Art aus New York. Seit 1961 arbeitet eine Expedition des Zentrums für Mittelmeerarchäologie der Universität Warschau, Polen, und des ägyptischen Ministeriums für Tourismus und Altertümer in Deir el-Bahari. Das heutige Aussehen des Totentempels der Hatschepsut mit seinen weltberühmten monumentalen Statuen, die die Pharaonin als Totengott Osiris zeigen, ist allein das Ergebnis ihrer Forschungen. Mehr als 20 Figuren haben die Archäologinnen, Archäologen und Denkmalschützer bisher wieder errichten können.

Und: "Noch heute entdecken wir bei unseren Ausgrabungen Statuenteile“, erklärt Dr. Patryk Chudzik vom Zentrum für Mittelmeerarchäologie der Universität Warschau gegenüber der "PAP". "Diese Fragmente werden dann dokumentiert und ihr ursprünglicher Platz innerhalb der Statuen analysiert. Sobald das Rekonstruktionsprojekt vorbereitet ist, fahren wir mit der Verbindung der ausgewählten Fragmente fort."

Nun stehen die Restaurierungsarbeiten fast vor dem Ende

Die Rekonstruktion einer einzigen Statue dauert bis zu vier Monate. Es erfordert nicht nur ein genaues Auge, sondern auch Muskelkraft und Einfühlungsvermögen, um die Teile möglichst verlustfrei wieder zusammenzufügen.

Aktuell arbeiten die Forschenden allerdings an der vorerst letzten Figur. Denn um eine Statue verlässlich zu rekonstruieren, müssen mindestens 80 Prozent ihrer originalen Oberfläche erhalten sein. Das ist bei den derzeit im Magazin eingelagerten Fragmenten nicht der Fall. Aber es ist auch nicht ausgeschlossen, dass sich bei zukünftigen Ausgrabungen noch weitere Teile finden – und die Pfeilerfronten des Terrassentempels der Hatschepsut eine weitere Statue jener Königin als Totengott Osiris zurückerhalten, die sich einst gegen alle Wahrscheinlichkeit zum Pharao erhob.