Pharao zu sein, das war das gewaltigste, das heiligste Spiel unter der Sonne Ägyptens. Der Pharao war der Sohn der Sonne. Er sprach mit den Göttern, er ließ den Regen fallen und den Nil fruchtbar über die Ufer treten. Denn er stand für "maat", die göttliche Wahrheit, die Ordnung aller Dinge. Als Mann. Mit Bart und mit Hoden. Stets ging die Herrschaft über vom Vater auf den Sohn oder einen engen Vertrauten - oder auch Konkurrenten. Auf jeden Fall aber vom Mann auf den Mann - und zwar endgültig dann, wenn der alte Pharao starb und seine Jenseitsreise antrat, um sich mit Osiris zu verbinden, dem Herrscher des Totenreichs.

Herrschaft in Altägypten war Männersache

So geschah es auch im Jahre 1479 v. Chr., als Pharao Thutmosis II. starb: Sein Sohn Thutmosis III. folgte ihm nach. Doch dann riss ein anderer die Macht an sich. Pharao Maatkare. So jedenfalls lautete sein Thronname: "Gerechtigkeit und Lebenskraft, ein Re". Das Grab von Pharao Maatkare im Tal der Könige ist halb verschüttet, seine Mumie verschollen, und die Hieroglyphen seines Namens sind von Obelisken geschlagen, auf Tempelwänden ausgekratzt und von Säulen geschabt worden. Für mehr als 3000 Jahre ist er aus der Geschichte verschwunden. Denn Maatkare, der Gott gewordene Mensch, war eine Frau.

"Die erste der Damen" hieß sie: Hatschepsut. Ein weiblicher Pharao, der sich einfach die Macht über die Beiden Länder nahm, Ober- und Unterägypten, das war ohne Beispiel im Staat. Ein unglaublicher Vorgang. Hatschepsut war die mächtigste Frau, die je am Nil gelebt hat. Nach dem Tod ihres Mannes Thutmosis II. stand sie zwei Jahrzehnte lang an der Spitze Ägyptens, an Stelle des noch unmündigen Thutmosis III.

Hatschepsut, die mächtigste Frau am Nil

Frauen, die vorübergehend als Regentinnen für kindliche Thronfolger herrschten, hatte es am Nil auch schon vor Hatschepsut gegeben. Doch irgendwann zwischen dem 2. und 7. Jahr ihrer Regentschaft nahm sich Hatschepsut etwas Ungeheuerliches vor: Sie machte sich selbst zum Pharao; aus der Königin wurde ein König - Pharao Maatkare. Zwar ließ sie den Thronfolger offiziell stets als Mitherrscher aufführen. Doch die Politik Ägyptens bestimmte von nun an nur noch sie allein.

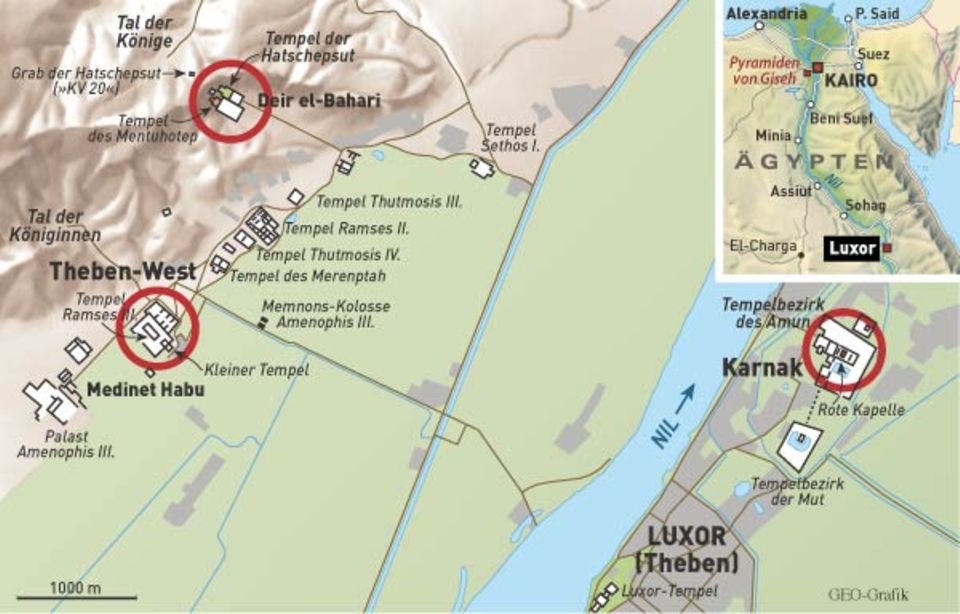

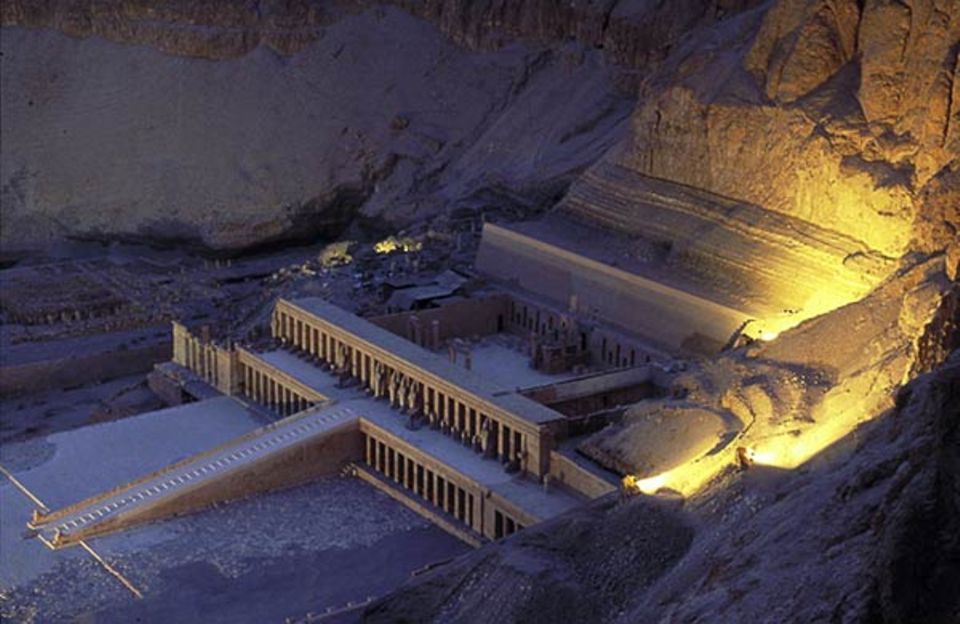

Gleich drei archäologische Teams forschen und arbeiten gegenwärtig an den Monumenten, die mit ihren sprechenden Steinen von Hatschepsut und deren Zeitalter erzählen. Polnische Wissenschaftler rekonstruieren ihren Totentempel in Deir el-Bahari. Franzosen haben die Rote Kapelle wiederaufgebaut. Und Amerikaner deuten die Reliefs im Kleinen Tempel von Medinet Habu. Sie alle - Ägyptologen, Archäologen, Kunsthistoriker, Restauratoren, Architekten, Steinmetze - versuchen mit Hatschepsut zu reden. Jener Frau, die für die Macht im Land ihr Geschlecht symbolisch wechselte und Pharao wurde.

Steine erzählen vom weiblichen Pharao

Der Aufstieg der thebanischen Könige an die Spitze Ober- und Unterägyptens beginnt etwa 50 Jahre vor Hatschepsuts Geburt, um das Jahr 1550 v. Chr. Damals, zu Beginn des Neuen Reiches, erlebt Theben einen großen Aufschwung. Denn es sind thebanische Fürsten, denen es gelingt, jene fremden Herrscher aus dem Raum Palästina zu vertreiben, die seit etwa 100 Jahren Ägyptens Norden regieren. Allen voran stürmt Ahmose, den die Listen der Könige später als ersten Pharao der 18. Dynastie aufführen werden.

25 Jahre lang regiert Ahmose I. und hinterlässt seinem Sohn Amenophis I. ein geeintes Ägypten mit sicheren Grenzen. Da Amenophis keinen ihn überlebenden Sohn hat, wird ein anderer zum Pharao bestimmt: Thutmosis I., der 1504 v. Chr. den Thron besteigt. Er ist Hatschepsuts Vater - und der ihres Mannes und Halbbruders Thutmosis II. (Geschwisterehen sind zweckmäßig; denn auf diese Weise bleibt die Krone in der Familie). Mit den Königen der 18. Dynastie steigt Theben auf zur Hauptstadt Ägyptens. Und Amun, der lokale Gott Thebens, zum größten der mehr als 500 Götter am Nil. Amuns Kultstätte am Ostufer des Flusses wächst heran zur gewaltigsten Tempelstadt des Landes.

Göttliche Zeugung als Rechtfertigung

Jetzt sind diese Bauten nicht mehr nur Tempel des Totenkultes, sondern Stätten der gemeinsamen Verehrung von Amun und Pharao. Am weitesten geht dabei Hatschepsut: Da sie sich später permanent vor den Priestern und der Beamtenschaft für ihre Machtergreifung rechtfertigen muss, erklärt sie Amun zu ihrem leiblichen Vater und lässt als weitere Legitimation die Bilder ihrer göttlichen Zeugung in die Wände des ihr gewidmeten Tempels meißeln. Aus ihrem Leben wird: ein Mythos.

Doch weshalb hat sich Hatschepsut überhaupt entschlossen, Pharao zu werden, ihre bisherige Lebensgeschichte durch einen Mythos zu ersetzen und ihre Identität als Frau aufzugeben? Und warum haben die Priester, warum hat Ägypten die Krönung einer Frau ohne Aufruhr hingenommen?

Behutsame Machtübernahme

Während ihrer Ehe mit Thutmosis II. war Hatschepsut offenbar eine vorbildliche Gemahlin und Mutter. Unauffällig und auf Darstellungen stets im Hintergrund. Es gibt kein Indiz, dass darauf weist, sie sei je unzufrieden gewesen mit ihrer Rolle. Mit dem Tod ihres Mannes und dem Beginn ihrer provisorischen Herrschaft aber muss sie Gefallen gefunden haben an der Macht. Nur so lässt sich verstehen, dass sie so unverhohlen die göttliche Ordnung und die Priester herausgefordert hat.

Allerdings hat sie die Macht nicht in einem Akt der Gewalt an sich gerissen, sondern ihre Krönung behutsam vorbereitet. Die Tochter Thutmosis I. wusste um ihre Gegner und scharte mächtige Anhänger um sich, auch im Klerus. Und selbst nach ihrer Krönung ging sie vorsichtig vor, unablässig um Legitimation bemüht. An den heute noch existierenden Statuen und Bildnissen der Hatschepsut ist ihr Weg in einzigartiger Weise abzulesen.

Aus der Frau an der Spitze wurde Schritt für Schritt ein Mann

Zunächst lässt sich die Herrscherin noch als weiblicher Pharao darstellen, im Königskopftuch zwar, aber mit Brüsten und mit Kleid. Dann, nach und nach, wandelt sich ihr offizielles Bild. Sie legt ihre Kleider ab. Gewandet sich fortan im kurzen Plisseeschurz der Könige. Ihre Brüste schrumpfen, die Züge werden härter, die Schultern breiter. Schließlich trägt sie sogar den falschen Bart der Pharaonen. Aus der Frau an Ägyptens Spitze ist endgültig ein Mann geworden.

Doch die Revolutionärin auf dem Pharaonenthron will möglicherweise noch einen Schritt weitergehen: nämlich ihre Tochter Neferure zu ihrer Nachfolgerin machen. Und damit den rechtmäßigen Thronfolger Thutmosis III. endgültig übergehen. Hatschepsut erklärt Neferure schon als Kleinkind zur "Gottesgemahlin des Amun". Dieses Priesteramt haben im Neuen Reich bis dahin nur jene Frauen ausgeübt, die bestimmt waren, die Gattin eines Pharao zu werden.

Tochter als Nachfolgerin auf dem Thron?

Da Neferure aber offenbar nie mit Thutmosis III. vermählt worden ist, könnte es sein - so zumindest vermuten manche Ägyptologen -, dass Hatschepsut von Anfang an vorhatte, ihre Tochter dank dieses Titels als ihre Nachfolgerin zu etablieren. Ob diese These ernst zu nehmen ist, werden die Wissenschaftler aber wahrscheinlich nie abschließend klären können. Denn um 1470 v. Chr. verschwindet Neferure plötzlich aus den Zeugnissen jener Zeit. Hatschepsuts mögliche Nachfolgerin ist vermutlich noch in jungen Jahren gestorben.

Die südliche Säulenhalle der Mittelterrasse am Totentempel füllen Darstellungen von Hatschepsuts großartigstem Erfolg: der Expedition nach Punt. Es ist das Protokoll einer Handelsmission, die Hatschepsut 1470 v. Chr. ausrüsten lässt. Fünf Schiffe werden ans Horn von Afrika geschickt, mit dem Auftrag, Luxusgüter einzutauschen, vor allem Weihrauch für die Kulthandlungen im Tempel. Drei Jahre dauert die Mission. Die Szenen und Bilder zeigen eine selbstbewusste Herrscherin, die bereits im Zenit ihrer Macht zu stehen scheint und ein wohlhabendes Reich regiert.

Hatschepsut: Die selbstbewusste Herrscherin

Das sagenhafte Land Punt lag wahrscheinlich im Gebiet des heutigen Somalia oder Eritrea. In Punt tauschte Ägypten Gold, Weihrauch, Myrrhe, Felle, Edelsteine, Elfenbein und Ebenholz. Die Bilder von Deir el-Bahari sind wahrscheinlich die ältesten und ausführlichsten Darstellungen Ostafrikas überhaupt. Sie zeigen Behausungen, Rinder, Giraffen, Leoparden und Tiere, deren Umrisse an Nashörner denken lassen. Die Hütten der Menschen von Punt ähneln Bienenkörben auf Pfählen, offenbar geflochten aus Palmwedeln. Auch Parehu, der Fürst von Punt, ist zu sehen: ein schlanker Mann, begleitet von seiner unförmig fetten Frau.

Viel Fläche wird in der Säulenhalle den Darstellungen der Schiffe eingeräumt: aus Holz gefertigten Einmastern, die nicht nur gesegelt, sondern auch gerudert werden. Man sieht, wie Matrosen wild gestikulieren, Affen in der Takelage spielen, wie an Tragestangen Kübel mit Myrrhebäumen über schwankende Planken an Bord getragen werden. Schwer beladen mit Säcken, Ballen, Krügen und Truhen laufen die Schiffe mit geblähten Segeln aus.

Blütezeit des Handels

Zurück am Nil werden die Kostbarkeiten des Weihrauchlandes ausgebreitet. Werden die mannshohen Weihrauchhaufen mit Scheffeln vermessen und die Truhen mit Gold, werden die Edelmetallringe, Panter, Straußeneier und -federn, Elefantenstoßzähne, Ebenholz, ja sogar eine Giraffe präsentiert. Und man erkennt, dass Pharao Maatkare diese Schätze Amun weiht, dem Gott des Staates. Als Geschenk und als Opfer. Die Botschaft dieser Szenen ist unmissverständlich: Unter Maatkare blüht der Handel. Das Land ist reich. Der Segen der Götter ruht auf Ägypten.

Das kommt der Wahrheit ziemlich nahe. Die Regierungszeit der Hatschepsut war stabil und weitgehend friedlich. Die Grenzen des Reiches, die im Norden jenseits der Halbinsel Sinai verliefen und im Süden tief in Nubien, waren sicher. In ganz Ägypten wurden neue, prächtige Bauten errichtet und in dem Land, dessen Bevölkerung vielleicht drei Millionen Menschen zählte, scheint es reiche Ernten gegeben zu haben. Nichts deutet in diesen Bildern darauf hin, dass irgendjemand versucht hätte, aufzubegehren gegen den Pharao, der als Frau geboren war.

Steinmetze tilgten Namen und Bildnisse der Regentin

Um 1458 v. Chr., dem 22. Jahr seiner Herrschaft, verschwindet Pharao Maatkare einfach. Thutmosis III. wird endlich, nach zwei Jahrzehnten Wartezeit, zum alleinigen König von Ägypten. Und dann, irgendwann in den späten Jahren seiner Regierung (die bis 1425 v. Chr. andauert), setzt ein Bildersturm ein, der das Andenken von Maatkare/Hatschepsut für mehr als 3000 Jahre auslöscht.

Wochenlang wüten die Steinmetze mit Meißeln aus Bronze, um möglichst alle Kartuschen, Hieroglyphen, Statuen und Bilder zu vernichten, die Hatschepsut zeigen. Im Totentempel von Deir el-Bahari wird jede Wiedergabe ihres Namens weggestemmt, werden in die Leerstellen andere Namen geschlagen. Nur weniges entgeht der Zerstörung, darunter einige Statuen - und die versteckt angelegten Kartuschen oben an den Pfeilern des Totentempels.

Erinnerung an die Herrscherin überdauerte die Zeit

Warum wurde Hatschepsut so verfemt? Galt mit einem Mal schon die Existenz eines weiblichen Pharao, auch wenn er längst tot war, als offene Kriegserklärung an Maat, die göttliche Ordnung? Oder wollte Thutmosis III. einfach vergessen machen, dass er, der große Kriegsherr, der im Laufe seiner Amtszeit 17 Feldzüge nach Asien befehligte, so lange von einer Frau übergangen worden war?

Nur so viel ist den Ägyptologen klar: Darstellungen und Hieroglyphen hatten im alten Ägypten eine magische Kraft. Und die Menschen glaubten ein Ereignis dadurch ungeschehen zu machen, indem sie jedes Bild und jedes Zeichen tilgten, das von ihm berichtete.Doch die Erinnerung an jene Frau haben sie nicht auslöschen können, die sich vor mehr als 3000 Jahren in einen Mann verwandelte, um Pharao zu werden.