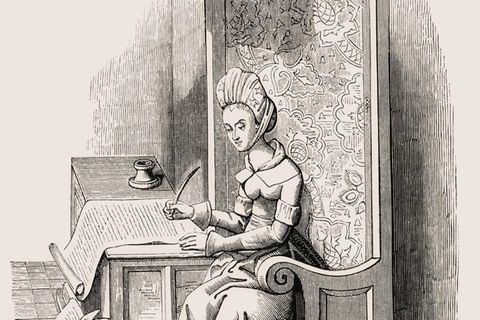

GEO: Frau Professorin Wienfort, Sie haben rund 50 Eheratgeber aus der Zeit zwischen dem 18. und 20. Jahrhundert untersucht. Wie alt ist dieses Genre überhaupt?

Prof. Monika Wienfort: Ganz genau lässt sich das nicht sagen. Eheratgeber haben sich aus der Ratgeberliteratur entwickelt, aus Tugendlehren, die es schon in der Antike und dann verstärkt in der Renaissance gab. Im Jahr 1788 schließlich hat Adolph Freiherr Knigge sein berühmtes Buch "Über den Umgang mit Menschen" veröffentlicht und darin auch Umgangsregeln für die Ehe formuliert.

Und was zeichnet lautet Knigge eine gute Ehe aus?

Einige seiner Maximen muten aus heutiger Sicht modern an: Er weist darauf hin, wie wichtig die freie Wahl des Partners und der Partnerin ist und warnt vor Ehen, die lediglich aus politischen und wirtschaftlichen Gründen oder auch aus körperlichem Verlangen geschlossen werden. Das ist für das 18. Jahrhundert schon bemerkenswert. Auch empfiehlt er Eheleuten Höflichkeit und gegenseitigen Respekt und rät dazu, auf "närrische Eifersucht" zu verzichten. Ehen sollten, so schreibt Knigge, "kleine Herzens-Verirrungen" aushalten.

Welche seiner Maximen würden heute nicht mehr gelten?